Estas líneas fueron escritas por la Dra. Eva Reichmann a “ES”

2 Reichmann, entonces Director de Investigación de la Biblioteca Wiener de Londres, se refería a un relato de más de 40 páginas de un testigo presencial que ES había proporcionado a la Biblioteca y que fue recopilado por la colega de Reichmann, Elisabeth (“Li”) Zadek, en octubre de 1958.

El informe de ES fue presentado como parte de los ambiciosos esfuerzos de la Biblioteca Wiener para recopilar relatos de testigos presenciales del período del Holocausto a mediados de la década de 1950, un iniciativa que resultó en la recopilación de más de 1.300 informes escritos en siete idiomas diferentes.

Estos informes ahora han formado la base de un nuevo recurso digital que está produciendo la Biblioteca de Wiener, Testificando la Verdad, al que actualmente se puede acceder en la Sala de Lectura de la Biblioteca y, en un futuro próximo, estará disponible en línea.

Con el apoyo de la Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judías contra Alemania (Claims Conference), el proyecto comenzó en Londres, desde donde Reichmann dirigió un pequeño equipo de al menos cuatro o cinco miembros del personal remunerados y voluntarios adicionales para recopilar informes de los supervivientes.

Los entrevistadores estuvieron ubicados por toda Europa y trabajaron en localizar, contactar y persuadir a los entrevistados potenciales para que participaran en el proyecto. Su estrategia fue algo desordenada al principio, pero con el tiempo se desarrolló de manera más sistemática. El proyecto comenzó a mediados de la década de 1950 y continuó hasta mediados de la década de 1960, avanzando en una dirección concéntrica y centrífuga: comenzaron cerca de Londres y gradualmente se extendieron más y más a medida que se ampliaba la red de entrevistadores y entrevistados.

Los informes generalmente no fueron elaborados por los propios sobrevivientes, sino que se desarrollaron a través de conversaciones con los entrevistadores de la Biblioteca.

Posteriormente, el borrador del informe se presentaba al superviviente para garantizar que fuera una representación precisa de su relato, verificación que a menudo dio lugar a una extensa correspondencia con Reichmann y sus colegas, así como a una firma del entrevistado para confirmar que el relato había sido sido registrado con precisión.

Sin embargo, hasta donde pueden concluir las investigaciones actuales, no existe ningún registro de las preguntas o tipos de preguntas formuladas a los sobrevivientes ni hay ningún audio disponible de los diálogos entre los sobrevivientes y sus interlocutores.

Como bien ha señalado Madeline White, los relatos deben considerarse informes altamente mediatizados, elaborados en conjunto en la mayoría de los casos tanto por el entrevistador como por el entrevistado, en lugar de “testimonios” directos palabra por palabra en el sentido contemporáneo de la palabra.

3 Aunque la colección de informes de testigos presenciales de la Biblioteca Wiener es un registro escrito y los diálogos de las entrevistas no se han conservado, la colección en su conjunto exhibe características y desafíos de interpretación similares a los del testimonio audiovisual del Holocausto, que han sido identificados por Noah Shenker en su estudio Reframing Holocaust Testimony. .

Al igual que el testimonio audiovisual, los informes de los testigos presenciales de la Biblioteca también “surgieron de una práctica arraigada individual e institucionalmente enmarcada por una amplia gama de objetivos…”

Shenker ha señalado, además, que los testimonios son “moldeados por intervenciones institucionales y técnicas en el momento de su grabación, [y] también se moldean a medida que migran a través de diversas plataformas de medios y a medida que los archiveros desarrollan nuevas formas de preservación digital”.

4 Los intentos de estudio de Shenker para encontrar las “voces institucionales” inextricablemente involucradas en la creación de testimonios de sobrevivientes, y examina las formas en que las prioridades institucionales y las políticas de memoria han estado en conflicto potencial con la agencia de los sobrevivientes en su producción.

El relato de ES es un ejemplo notable de la colección de la Biblioteca para considerar hasta qué punto algunas de las conclusiones de Shenker podrían aplicarse a los “testimonios” escritos. En su contenido relativamente extenso, el relato de ES demuestra cómo la persecución sufrida por los judíos y otras personas durante el período del Holocausto causó una ruptura irreparable en la vida familiar. El relato describe la desgarradora trayectoria de ella y su familia como familia judía húngara en Fiume, separada por la ocupación y la deportación, y parcialmente destruida por el genocidio. También es uno de los pocos ejemplos entre los relatos de la Biblioteca en el que se registran las reflexiones del superviviente sobre el significado de su experiencia.

Debido a que el archivo institucional de la Biblioteca Wiener contiene importante correspondencia contextual relacionada con el proyecto de testimonios de testigos presenciales, incluido el relato de ES, este informe en particular demuestra la tensión potencial entre la agencia de los sobrevivientes y las prioridades institucionales, dejando al descubierto algunas de las capas de mediación involucradas en el proyecto de la Biblioteca.

Finalmente, este breve estudio de caso plantea preguntas adicionales sobre la mediación por parte de instituciones que registran testimonios y el uso continuo de los informes como registros digitales, particularmente mientras la Biblioteca y otras instituciones se esfuerzan por hacer que los testimonios sean más accesibles en línea.

El relato de “ES”: información histórica clave

El relato de ES sigue las pautas de formato de los informes de la colección de relatos de testigos presenciales antiguos de la Biblioteca Wiener.

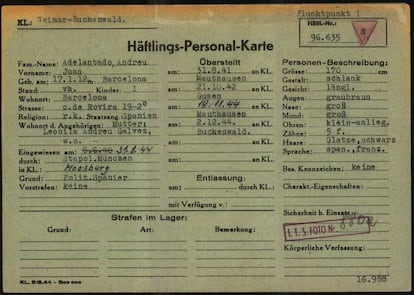

5 Su informe, escrito en alemán, incluye una portada elaborada por el personal de la biblioteca que describe (en inglés ) los siguientes elementos: el título del informe: “Kanada”, el número de índice de serie proporcionado por la Biblioteca: P.III.h (Auschwitz) No. 997, la extensión del informe en páginas: 41, cuando el informe fue registrado: octubre de 1958, por quién: Miss E Zadek, y cuándo ingresó a la colección: marzo de 1959.

La portada también incluye los contornos del camino de persecución de ES y hace referencia a palabras clave identificadas por el personal de la biblioteca con fines de referencia cruzada. Estos reflejan intereses institucionales e incluyen nombres personales (tanto de ayudantes como de colaboradores), ubicaciones geográficas, nombres de campamentos y guetos, grupos de personas, nacionalidades y otros términos. También hay una sección de “referencias adicionales” que indica al investigador secciones dentro del informe de potencial interés particular (aquí “No judíos ayudando a judíos”, “Dr. Mengele”, los nombres de pila de Blockaelteste y su hermana, y un italiano colaborador y ayudante llamado “Silvano Guerrini.” Firma y fecha de Helen Hirsch, página 5 Solicitud de asistencia IRO, AS, 1949. Archivos CM/1 originarios de Italia, 3.2.1.2. Archivo digital del Servicio Internacional de Seguimiento, Biblioteca Wiener, 80491723. AS era la hija menor de ES.

En sus 41 páginas, el relato detalla los movimientos de la familia, que incluía a ES y su marido, que se había quedado ciego, sus dos hijas, MS y AS, y los padres de ES, desde su casa en el disputado ciudad de Fiume (Rijeka en croata). A pesar de vivir bajo el régimen fascista en Fiume, ES enfatizó en su informe que ella y su familia no experimentaron antisemitismo en Italia hasta septiembre de 1943, cuando la Alemania nazi ocupó la zona. Con esta dura realidad, la familia partió hacia Venecia, luego a Florencia y luego a Prato, tratando de escapar de las redadas. La familia se separó y ES, sus padres y su marido se trasladaron a Sesto Fiorentino, donde encontraron un respiro temporal al esconderse, hasta que la madre superiora de una parroquia católica local los denunció.

Sus hijas y su madre se quedaron en la zona de Florencia. ES, su marido y su padre fueron arrestados y enviados a Fossoli, luego trasladados a Auschwitz-Birkenau. Aquí fue separada de su marido y de su padre y los vio por última vez. ES fue seleccionado para realizar trabajos forzados en el llamado comando Kanada, clasificando ropa, bienes, alimentos y otras pertenencias que los deportados traían al campo. Con el tiempo, ES fue trasladada a Zschopau, cerca de Chemnitz, donde la obligaron a trabajar para la Deutsche Kraftwerk Union, después de lo cual la enviaron en un transporte de evacuación en tren, “los ocho días más horribles de [su] deportación”, al Gueto de Theresienstadt. Después de cinco o seis semanas en Theresienstadt, fue liberada y enviada primero a Praga para recuperarse y luego a campos para desplazados en Kaisersteinbrueck, cerca de Viena y Marburg. Regresó a Fiume, donde supo que ...

Sus dos hijas y su madre habían sobrevivido en Florencia y la estaban buscando. Las tres generaciones de mujeres se reunieron después de la guerra. Vea la visualización en pantalla completa del “Mapa del camino de persecución de la familia”: Neatline (un complemento de Omeka) hizo posible mapear la trayectoria de persecución de la familia.

El relato de ES es vívido y desgarrador, particularmente de su trabajo en el comando de Canadá, con sus descripciones gráficas de las tensas negociaciones entre diferentes grupos nacionales de prisioneros, así como descripciones de las relaciones sexuales entre prisioneros, muchos de los cuales intercambiaban comida y buscaban medios para sobreviven a las condiciones del campamento complementando sus escasas dietas.

ES también hizo una observación convincente sobre el nombre “Kanada”, cuyos orígenes no han sido completamente aclarados en la literatura sobre Auschwitz. Ella señala: “La pregunta sigue siendo por qué se llamó 'Kanada'. Creo que su nombre original era 'Kanaan' (la tierra de la leche y la miel) y luego los SS, que no estaban muy versados en la Biblia, lo rebautizaron como 'Kanada'”. Al igual que otros relatos de la Biblioteca Wiener (lo que sugiere que este enfoque era potencialmente una pregunta común a los entrevistados), describió algunos casos de ayuda, incluso de un guardia de las SS. Examinó las divisiones nacionales entre los judíos internados, incluso después de su traslado a Zschopau. Su informe termina con una conmovedora reflexión sobre su propia agenda personal al explicar el motivo de su supervivencia, que es una inclusión algo poco común en la colección de testimonios de la Biblioteca. En una sección final separada titulada “Por qué sobreviví – Cómo lo veo” ha concluido que su deseo de seguir viva, su persistente sentimiento de responsabilidad hacia sus hijas y su madre (esta última supone que esperaba el regreso de su hija sana, pero no de su anciano marido o de su yerno ciego), y su experiencia práctica y su intento de permanecer lo más limpia físicamente posible durante su deportación contribuyeron a su supervivencia. Observó desafiante que una vez que se introdujeron las leyes raciales en Italia, una mujer no judía había proclamado que “Todos los judíos tendrán que morir”, a lo que ella respondió: “¡Que me condenen si lo hago!”. Agencia de sobrevivientes y prioridades institucionales Firma y fecha de Helen Hirsch, página 5 Extracto de la portada de “Kanada”, P.III.h (Auschwitz), no. 997 con anotaciones manuscritas. Colecciones WL. Quizás tan convincente como el contenido histórico del informe en sí, la creación del informe y su adquisición para la Biblioteca atestiguan aún más la percepción que ES tenía de su propia agenda mientras intentaba mantener cierto control sobre la vida futura de la narrativa que ella misma tenía. había compilado con Li Zadek (aunque, nuevamente, no hay documentación sobre el diálogo entre los dos – sólo algunos esbozos, como se sugiere a continuación). Como lo demuestra la correspondencia con el personal de la biblioteca, la concepción que ES tenía de su propio papel en la creación del relato y el control de su contenido no siempre iba de la mano con las prioridades institucionales, que se centraban principalmente en reunir material para avanzar en la investigación. Las anotaciones manuscritas en la copia del informe de 1958, así como la correspondencia con ES almacenada en el archivo institucional de la Biblioteca Wiener, revelan las múltiples capas de mediación involucradas en la producción de este informe, un proceso que probablemente más investigaciones revelarán que es aplicable a otros. Las anotaciones en el informe de octubre de 1958 incluyen correcciones de algunos errores gramaticales en alemán, adiciones aclaratorias adicionales, incluida, por ejemplo, la anotación del número de recluso asignado a ES en Auschwitz, así como una nota manuscrita en la portada indicando que el informe debe mantenerse “estrictamente confidencial: en su lugar, consulte la copia revisada”. Es de suponer que es a esta versión del informe a la que se refirió ES al responder a la carta de Eva Reichmann del 10 de diciembre de 1958 antes mencionada con una carta propia unos años más tarde. ES comienza su carta del 5 de febrero de 1962 con una observación mordaz de que cree que Reichmann “se sorprenderá” al leer esta carta, tal vez porque habían pasado varios años desde que ella presentó el informe, pero probablemente también por la naturaleza de su solicitud. Después de haber tenido múltiples conversaciones con conocidos que le habían preguntado sobre sus experiencias durante el Holocausto, se propuso reelaborar y revisar el relato que había enviado a la Biblioteca porque notó varios “defectos” en la versión que le habían enviado, a pesar de haber trabajado con Li Zadek para corregirlos y revisarlos. Ella estaba disgustada por la falta de atención por parte de su interlocutor, pero recomendó a Reichmann ser discreto en sus conversaciones con Zadek sobre estas deficiencias, ya que Zadek la había ayudado con otros asuntos personales en ese momento. ES enfatizó la necesidad de una revisión porque “cuando le conté mi historia a la señorita Zadek, lo único que salió de mi boca fue lo que había pasado y lo que había estado sufriendo, lo que había estado sufriendo durante años en silencio.

6 ES solicitó además la devolución del informe original, incluidas las copias que se habían enviado a Yad Vashem (en ese momento, la Biblioteca trabajaba en cooperación con Yad Vashem, que canalizó los fondos de la Conferencia de Reclamaciones a la Biblioteca para la producción e indexación de los informes a cambio de copias de los informes para la colección de Yad Vashem). Después de que la biblioteca le devolviera su cuenta original, explicó ES, ella a su vez volvería a enviar la versión revisada. Sin embargo, cuando la carta de E llegó a la Biblioteca, Eva Reichmann ya no ocupaba el puesto de Directora de Investigación. Una carta de fecha 6 de marzo de 1962 de C.C. Aronsfeld, entonces directora interina de la biblioteca, confirma el retraso en la recepción de su carta e indica que el proceso de retractación no fue tan sencillo como ES esperaba. Aronsfeld notó que había una copia en la Biblioteca y dos en Yad Vashem, a quienes tendría que escribir directamente para solicitar esas copias. Aronsfeld aseguró a ES que su informe sería excluido de cualquier publicación e intentó convencerla de que el informe original debería mantenerse en el archivo para fines internos, ya que contenía información que estaba excluida de la segunda versión que había presentado. (Presumiblemente, ES ya había enviado la versión editada a la Biblioteca en ese momento). Aronsfeld también señaló que la versión revisada no contiene su firma, lo cual fue problemático para la Biblioteca. ES respondió inmediatamente desde Berna el 12 de marzo de 1962, señalando su “sorpresa” y su “decepción” con la posición de la Biblioteca, aunque admitió que se olvidó de firmar la versión revisada. ES

Admitió que, además de permitir que se mantuvieran algunos aspectos personales del testimonio que ella había deseado que no se incluyeran en el expediente, también añadió información importante que, en su opinión, la señorita Zadek había omitido en la presentación original. Solicitó que le devolvieran una copia de la segunda versión para poder volver a enviarla con su firma. La correspondencia final registrada entre ES y el personal de la Biblioteca es una respuesta algo concisa de Aronsfeld el 19 de marzo de 1962, indicando que había adjuntado el manuscrito original así como la segunda versión, que ES debería firmar y devolver a la Biblioteca. El registro de correspondencia se cierra en este punto. Mayor mediación y ética del acceso Como se señaló anteriormente, la colección de los primeros relatos de testigos oculares recopilados por Reichmann y su equipo de la Biblioteca Wiener, incluido el informe de ES, ha formado un cuerpo de material que sirve como base para un nuevo recurso digital para investigadores. ,

Testificando la verdad, actualmente sólo accesible parcialmente desde las instalaciones de la Biblioteca en Londres. La creación de este recurso encaja con los esfuerzos recientes de la Biblioteca para revisar sus procesos digitales y su prioridad de hacer que más colecciones sean accesibles a investigadores fuera de Londres. Por ello, muchos de los informes han sido traducidos al inglés, digitalizados, catalogados en su totalidad y preservados digitalmente. La Biblioteca tiene la intención de publicar la colección en línea para que sea accesible a los investigadores, aunque actualmente se están investigando y considerando cuidadosamente una serie de cuestiones relacionadas con la privacidad y la propiedad intelectual antes de continuar. En el proceso de desarrollo de la nueva versión digital, la Biblioteca ha llevado a cabo un esfuerzo de colaboración colectiva para identificar a aquellos que fueron entrevistados o a sus descendientes, y se han realizado y continúan otras investigaciones para garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos y derechos de autor, así como de consideraciones éticas. Estos esfuerzos se están documentando plenamente y, cuando sea posible, en el futuro podrán formar parte del registro documental de la creación de este “nuevo” archivo.

7 Como han sugerido Shenker y otros autores, este tipo de información es vital para comprender las formas en que las “voces institucionales” ayudan a crear colecciones de testimonios y, por lo tanto, informan nuestra interpretación de estos testimonios. Shenker ha señalado que, en lugar de relegar “los momentos que capturan un sentido del trabajo dialógico y mutuo involucrado en el testimonio” a la periferia del proceso de archivo, esta mediación debe reconocerse a través del desarrollo de una “alfabetización testimonial”.

8 Volver a los desafíos de leer el informe de ES en particular: la biblioteca parece conservar una copia original de la versión editada por ES, en la que agregó información a mano que, enfatizó, Li Zadek había omitido. Sin embargo, no está firmado, por lo que es posible que la versión firmada nunca haya sido devuelta (o conservada). Como se señaló anteriormente, ES indicó que su informe era “estrictamente confidencial” y que en su lugar debería usarse la versión revisada, pero esta es la única copia que se encuentra en la colección de la Biblioteca, incluidas las partes que han sido tachadas, explicadas o subrayadas. presumiblemente por su propia mano. Esta versión ha sido digitalizada y traducida, pero como se ha marcado como confidencial, como ocurre con una docena de otras cuentas, el acceso al informe está restringido. En consecuencia, he anonimizado mis propias referencias al informe, con la esperanza de defender el deseo de privacidad del autor, pero también reconozco el “trabajo compartido” (en palabras de Bolkosky y Greenspan

9 que probablemente produjo el importante contenido histórico del informe y que se visualiza en parte en el mapa de arriba, aquello a lo que sin duda Reichmann se refirió en sus comentarios sobre el “significado histórico más allá de lo personal”. Curiosamente, la correspondencia con ES sobre la “vida futura” de su narrativa de hecho devuelve la discusión a lo “personal”: los elementos que quería eliminar, en su opinión, reflejaban opiniones personales problemáticas que tenía en el momento de ser entrevistada. “Ha ayudado a garantizar que sus experiencias se guarden ahora en un archivo y se conserven para la posteridad. De este modo han recibido un significado histórico más allá de lo personal”. Dra. Eva Reichmann a “ES”, 1958 Finalmente, el caso de ES es un ejemplo ilustrativo que respalda cómo se pueden leer e interpretar los testimonios teniendo en cuenta las prioridades institucionales en el momento en que fueron recopilados, así como cuando se digitalizan y difunden. , como ha demostrado hábilmente Shenker. El hecho de que se haya elaborado una portada que incluye indexación, referencias de palabras clave y una secuencia numérica para el informe de ES sugiere que el objetivo de la Biblioteca de recopilar recuerdos de los sobrevivientes “para la posteridad” puede haber pesado más que las intenciones de ES al proporcionar el informe; después de todo, fue adquirido. e indexados dentro de la colección. El hecho de que Aronsfeld haya enfatizado la necesidad de conservar información que la propia ES deseaba que se omitiera indica aún más las prioridades de la época. Del mismo modo, las prioridades actuales de la Biblioteca continúan dando forma a su decisión de digitalizar, mediar más y hacer accesibles informes como el de ES para un mayor acceso a la investigación, mientras intenta equilibrar esto con las solicitudes de confidencialidad y privacidad de los individuos.

10 La exploración de este relato como un caso El estudio para obtener una mayor comprensión de la historia de esta colección plantea preguntas adicionales: ¿Cómo hacemos que la información personal de los testimonios y relatos de testigos oculares esté disponible para la investigación, la educación y la conmemoración respetando al mismo tiempo los deseos e intenciones de los sobrevivientes (o más generalmente, los donantes de material personal)? a archivos)? ¿Cómo pueden los archivos hacer que sus propias “voces institucionales”, sus prioridades y su papel en la creación de colecciones sean más accesibles y centrales en el registro archivístico para los investigadores a medida que interpretan diferentes colecciones de testimonios? ¿Y qué pasa con la posibilidad de una lectura atenta y una “lectura a contracorriente” (en palabras de Jeffrey Shandler)?

11 de un testimonio cuando están “fuera de contexto” o quedan huérfanos de la colección original a la que fueron adquiridos o si se desprenden de colecciones afines (en este caso, el archivo institucional de la Biblioteca)? Nuestro agradecimiento a Wolfgang Schellenbacher por su ayuda con la visualización de datos, a Ben Barkow por la revisión del borrador y a Leah Sidebotham y Toby Simpson. Notas La autora del informe del testigo ocular en este estudio de caso ha sido anonimizada de acuerdo con sus deseos de confidencialidad, lo cual es en parte un tema de discusión en esta publicación de blog.

↩ Biblioteca de Viena, Archivo de la Biblioteca de Viena, Correspondencia con ES, 3000/9/1/1370.

↩ Royal Holloway, candidata al doctorado de la Universidad de Londres, Madeline White, se enfrenta a la definición de testimonio y su aplicación a los relatos de los testigos presenciales de la Biblioteca Wiener en su tesis, que se presentó como “Contextualización de la metodología de la historia oral: un estudio de caso de las colecciones de testimonios del Holocausto de la Biblioteca Wiener”. ”, Research Workshop: Holocaust Testimony, Royal Holloway, Universidad de Londres y Wiener Library, 7 de diciembre de 2018. Para una discusión más detallada sobre los límites del término “testimonio” al describir diálogos entre “entrevistador” y “entrevistado”, ver Henry Greenspan y Sidney Bolkosky, “¿Cuándo una entrevista es una entrevista? Notas de Listening to Holocaust Survivors”, Poetics Today 27, no. 2 (verano de 2006): 431-449.

↩ Noah Shenker, Reformulación del testimonio del Holocausto (Bloomington: Indiana University Press, 2015), 1-2.

↩ Biblioteca Wiener, P.III.h (Auschwitz) No. 997.

↩ Biblioteca Wiener, Archivo de la Biblioteca Wiener, Correspondencia con ES, 3000/9/1/1370.

↩ Nuestro agradecimiento a Toby Simpson, ex director de Digital (ahora director de desarrollo) de la biblioteca, y a Leah Sidebotham, directora de activos digitales de la biblioteca, por su útil discusión sobre estos temas.

↩ Shenker, 151.

↩ Greenspan y Bolkosky, 439.

↩ Jeffrey Shandler, “Sobrevivientes del Holocausto en la lista de Schindler; o leer un archivo digital a contrapelo”, American Literature 85, no 4 (2013). Véase también Shandler, Holocaust Memory in the Digital Age (Stanford: Stanford University Press, 2017).