El 27 de enero fue designado oficialmente Día de Conmemoración del Holocausto por una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en 2005. Pero la manera en que recordamos el Holocausto ha evolucionado a lo largo de las décadas e incluso ahora, unos 80 años después, es una historia de remembranza que aún no está terminada.

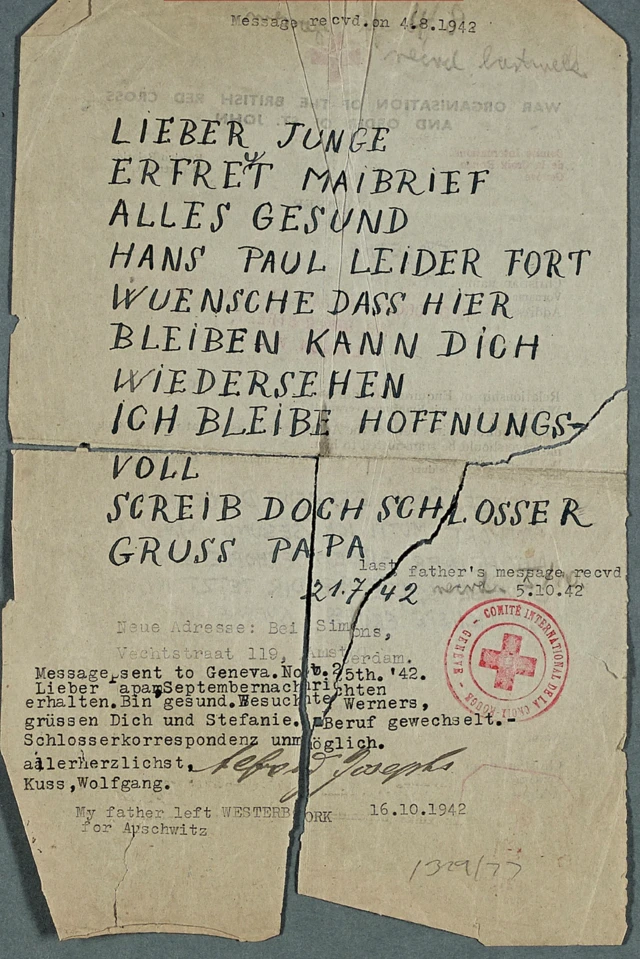

"Querido muchacho", comienza la breve nota escrita a mano en 1942, "me encantó tu mensaje de mayo. Estoy bien de salud. Espero poder quedarme aquí y volver a verte. Sigo teniendo esperanzas. Por favor, escríbeme. Saludos, tu padre".

La nota es uno de los miles de documentos que conserva la Biblioteca del Holocausto Wiener en Londres, uno de los archivos del Holocausto más grandes del mundo.

El judío que lo escribió se llamaba Alfred Josephs y se lo enviaba a su hijo adolescente Wolfgang, que había escapado con su madre a Inglaterra. Alfred había sido arrestado y se encontraba recluido en el campo de detención de Westerbork, en Países Bajos.

En aquella época todavía era capaz de transmitir mensajes breves a través de la Cruz Roja

En un principio, Auschwitz fue utilizado por los alemanes para albergar a prisioneros de guerra polacos. Después de que la Alemania nazi atacara a la Unión Soviética, se convirtió en un campo de trabajo, donde muchos reclusos fueron obligados a trabajar hasta morir. Los nazis lo llamaron "aniquilación por trabajo".

Pero en 1942 se convirtió en el Auschwitz que permanece en nuestra memoria compartida, pues para entonces era un campo de exterminio cuyo principal objetivo era el asesinato en masa.

Un bloque de prisión y una doble línea de cercas eléctricas en el campo de concentración de Auschwitz en Polonia.

Un noticiero filmado por los aliados después de la liberación de Europa muestra a civiles alemanes siendo obligados por las tropas a visitar los campos.

"Desde cualquier ciudad alemana hasta el campo de concentración más cercano sólo había un breve paseo", dice la voz en off estadounidense. La cámara capta a alemanes relajados y elegantemente vestidos, riendo y charlando mientras avanzan.

Pasan junto a los cadáveres, montones de hombres y mujeres demacrados, hombres y mujeres que tal vez en el pasado fueron sus vecinos, colegas, amigos. La cámara que había captado sus sonrisas relajadas antes de entrar en los campos ahora registra su horror.

La sorpresa se refleja en sus rostros. Algunos lloran. Otros sacuden la cabeza, se cubren la cara con pañuelos y miran hacia otro lado.

Puertas de entrada y vías del tren en Birkenau, campo de concentración de Auschwitz en Polonia.

"Desde cualquier ciudad alemana hasta el campo de concentración más cercano sólo había un breve paseo", dice la voz en off estadounidense. La cámara capta a alemanes relajados y elegantemente vestidos, riendo y charlando mientras avanzan.

Pasan junto a los cadáveres, montones de hombres y mujeres demacrados, hombres y mujeres que tal vez en el pasado fueron sus vecinos, colegas, amigos. La cámara que había captado sus sonrisas relajadas antes de entrar en los campos ahora registra su horror.

La sorpresa se refleja en sus rostros. Algunos lloran. Otros sacuden la cabeza, se cubren la cara con pañuelos y miran hacia otro lado.

Puertas de entrada y vías del tren en Birkenau, campo de concentración de Auschwitz en Polonia.

La Europa de posguerra observó este horror y reconoció la profundidad del sufrimiento. Pero ¿cómo entendió la Europa de posguerra la situación de los perpetradores?

Cuando hablamos de matanza industrializada, no nos referimos sólo a su escala, por enorme que fuera. También nos referimos a la sofisticación de su organización: la división del trabajo, la asignación de tareas especializadas, la eficiente distribución de los recursos, la meticulosa planificación que se necesitaba para mantener en marcha las ruedas de la máquina de matar.

Esos mismos noticieros mostraban a guardias nazis bien alimentados, tanto hombres como mujeres, luego puestos bajo custodia aliada.

¿Cuál fue la naturaleza del colapso moral que convirtió este horror en una normalidad para los nazis que dirigían esos campos, una normalidad en la que el asesinato en masa se convirtió, para ellos, en algo más del día a día?

Esta es una pregunta que se ha abordado muchas veces antes, pero que incluso ahora, unos 80 años después de la liberación de Auschwitz, todavía no se ha comprendido plenamente.

Evitando una pregunta difícil

Cuando hablamos de matanza industrializada, no nos referimos sólo a su escala, por enorme que fuera. También nos referimos a la sofisticación de su organización: la división del trabajo, la asignación de tareas especializadas, la eficiente distribución de los recursos, la meticulosa planificación que se necesitaba para mantener en marcha las ruedas de la máquina de matar.

Esos mismos noticieros mostraban a guardias nazis bien alimentados, tanto hombres como mujeres, luego puestos bajo custodia aliada.

¿Cuál fue la naturaleza del colapso moral que convirtió este horror en una normalidad para los nazis que dirigían esos campos, una normalidad en la que el asesinato en masa se convirtió, para ellos, en algo más del día a día?

Esta es una pregunta que se ha abordado muchas veces antes, pero que incluso ahora, unos 80 años después de la liberación de Auschwitz, todavía no se ha comprendido plenamente.

Evitando una pregunta difícil

Durante los años posteriores a la guerra, la atención pública se desvió de esta cuestión, pero también de tratar de comprender lo que había sucedido en términos más amplios.

Aunque algunos criminales de guerra nazis fueron procesados, la nueva prioridad, en una Europa dividida por la Guerra Fría, fue convertir a Alemania Occidental en un aliado democrático.

El Holocausto prácticamente desapareció de la memoria popular en gran parte del mundo occidental. El público de la posguerra quería pasar página y, en la cultura popular, en Gran Bretaña, por ejemplo, había un apetito por historias que pudieran celebrarse y aplaudirse.

"La cultura de la memoria de la Segunda Guerra Mundial todavía ponía el acento en el heroísmo", afirma Toby Simpson, director de la Biblioteca del Holocausto Wiener.

"Se hacía hincapié, por ejemplo, en el desembarco de Normandía. Y en las historias que los sobrevivientes querían contar había muy poco heroísmo. Era una historia en la que se los había despojado de su humanidad, de su capacidad de decisión, de su capacidad de elección. Se los había convertido en no-personas".

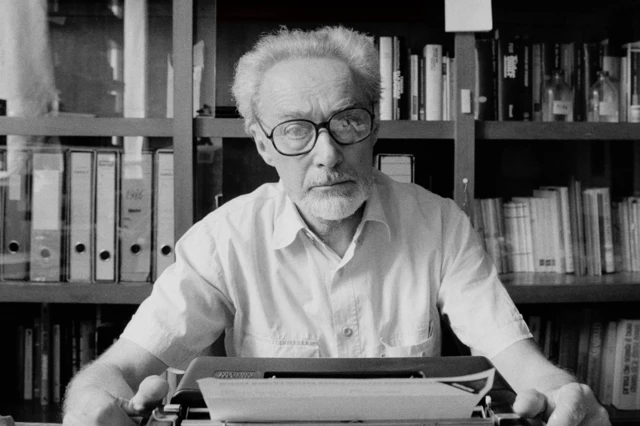

Primo Levi, en 1986, sentado frente a una estantería con una máquina de escribir.

Aunque algunos criminales de guerra nazis fueron procesados, la nueva prioridad, en una Europa dividida por la Guerra Fría, fue convertir a Alemania Occidental en un aliado democrático.

El Holocausto prácticamente desapareció de la memoria popular en gran parte del mundo occidental. El público de la posguerra quería pasar página y, en la cultura popular, en Gran Bretaña, por ejemplo, había un apetito por historias que pudieran celebrarse y aplaudirse.

"La cultura de la memoria de la Segunda Guerra Mundial todavía ponía el acento en el heroísmo", afirma Toby Simpson, director de la Biblioteca del Holocausto Wiener.

"Se hacía hincapié, por ejemplo, en el desembarco de Normandía. Y en las historias que los sobrevivientes querían contar había muy poco heroísmo. Era una historia en la que se los había despojado de su humanidad, de su capacidad de decisión, de su capacidad de elección. Se los había convertido en no-personas".

Primo Levi, en 1986, sentado frente a una estantería con una máquina de escribir.

El superviviente italiano Primo Levi escribió sus memorias de Auschwitz, "Si esto es un hombre", inmediatamente después de la guerra. Era uno de los miles de personas que todavía estaban en Auschwitz cuando llegaron las tropas soviéticas el 27 de enero de 1945.

La mayoría de los prisioneros habían sido obligados a marchar hacia el oeste, en dirección a Alemania, en un gélido invierno. Muchos de ellos, ya debilitados por las condiciones del campo, murieron en el camino en lo que se conoció como las Marchas de la Muerte.

Levi estaba demasiado enfermo y las tropas soviéticas lo encontraron al borde de la muerte en la enfermería del campo.

"No perdonar y no olvidar"

Hoy en día, "Si esto es un hombre" se considera una obra maestra del testimonio de un superviviente y una de las memorias más importantes de toda la época. Pero en 1947, Primo Levi tuvo dificultades para encontrar un editor, incluso en su Italia natal.

Finalmente, una pequeña editorial independiente de Turín publicó una tirada de 2.500 ejemplares. Se vendieron 1.500 ejemplares y luego desapareció. Para las editoriales y para el público, todavía era demasiado pronto. Parecía que pocos querían leerlo.

Finalmente, una pequeña editorial independiente de Turín publicó una tirada de 2.500 ejemplares. Se vendieron 1.500 ejemplares y luego desapareció. Para las editoriales y para el público, todavía era demasiado pronto. Parecía que pocos querían leerlo.

"Primo Levi no se vendió porque no era el momento adecuado y porque era un escritor demasiado grande para dar una respuesta heroica. Su respuesta es mayor que el heroísmo", dice Jay Winter, profesor emérito de Historia en la Universidad de Yale. Muchos miembros de la familia materna del profesor Winter fueron asesinados en el Holocausto.

Y añade: "Mucha gente ha convertido a Primo Levi en un santo, pero basta con leer el poema que hay al principio de "Si esto es un hombre" para ver que no perdona a nadie: no perdona ni olvida".

Vista del alambre de púas en Auschwitz-Birkenau. Está nevando.

"El libro de Primo Levi no se vendió porque no era el momento adecuado y porque era un escritor demasiado grande para dar una respuesta heroica", dice Jay Winter.

"Hubo una conmemoración del Holocausto en la década de 1950", dice el profesor David Feldman de la Universidad Birkbeck en Londres, "pero fue algo que hicieron los propios judíos, en pequeños grupos fragmentados".

"Eran ocasiones de duelo más que de conmemoración. La idea que tenemos ahora, de conmemoración, de que de alguna manera se pueden sacar lecciones del Holocausto, no era algo común entonces", agrega.

Según el profesor Winter, "los países que se estaban reconstruyendo… necesitaban un mito de resistencia, de lucha armada heroica contra los nazis o los fascistas italianos". Ese mito de resistencia "no tenía espacio para los prisioneros de los campos de concentración".

Un cambio de actitud

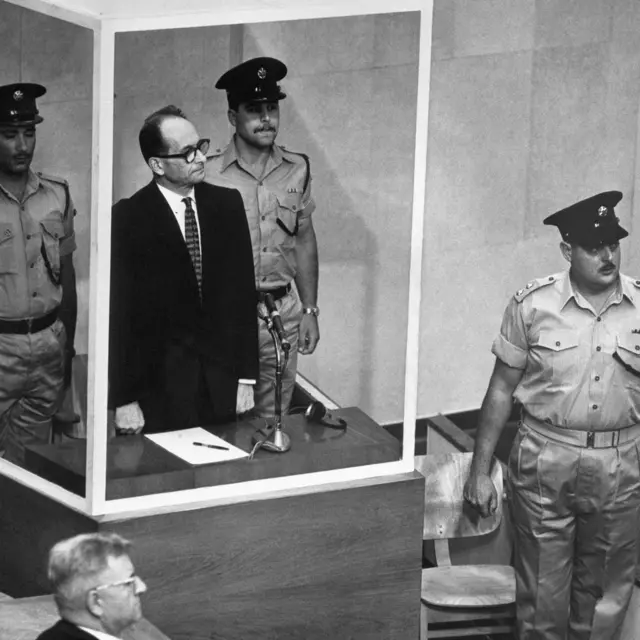

Recién en los años 60 volvió a despertar interés popular. Cuando los agentes israelíes capturaron a Adolf Eichmann, figura clave de la campaña de exterminio, lo juzgaron en Jerusalén y lo transmitieron por televisión. Ahora, la conmemoración del Holocausto empezó a llegar a un público más amplio.

A través del juicio a Eichmann, el nuevo medio de comunicación masivo, la televisión, llevó el testimonio de los sobrevivientes a las salas de estar del mundo occidental.

Coincidió también con un cambio cultural en las actitudes públicas ante la guerra: una generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial estaba alcanzando la mayoría de edad en los años 1960.

El War Requiem de Benjamin Britten incorporó las palabras del poeta de la Primera Guerra Mundial Wilfred Owen (cuya poesía también había desaparecido de la conciencia popular) a una nueva generación.

El sentimiento antibélico se vio alimentado aún más por la participación de Estados Unidos en Vietnam.

Adolf Eichmann se encuentra en su celda de cristal a prueba de balas para escuchar al Tribunal Supremo de Israel rechazar por unanimidad una apelación contra su sentencia de muerte. Junto a él hay dos guardias armados.

"Hubo una conmemoración del Holocausto en la década de 1950", dice el profesor David Feldman de la Universidad Birkbeck en Londres, "pero fue algo que hicieron los propios judíos, en pequeños grupos fragmentados".

"Eran ocasiones de duelo más que de conmemoración. La idea que tenemos ahora, de conmemoración, de que de alguna manera se pueden sacar lecciones del Holocausto, no era algo común entonces", agrega.

Según el profesor Winter, "los países que se estaban reconstruyendo… necesitaban un mito de resistencia, de lucha armada heroica contra los nazis o los fascistas italianos". Ese mito de resistencia "no tenía espacio para los prisioneros de los campos de concentración".

Un cambio de actitud

Recién en los años 60 volvió a despertar interés popular. Cuando los agentes israelíes capturaron a Adolf Eichmann, figura clave de la campaña de exterminio, lo juzgaron en Jerusalén y lo transmitieron por televisión. Ahora, la conmemoración del Holocausto empezó a llegar a un público más amplio.

A través del juicio a Eichmann, el nuevo medio de comunicación masivo, la televisión, llevó el testimonio de los sobrevivientes a las salas de estar del mundo occidental.

Coincidió también con un cambio cultural en las actitudes públicas ante la guerra: una generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial estaba alcanzando la mayoría de edad en los años 1960.

El War Requiem de Benjamin Britten incorporó las palabras del poeta de la Primera Guerra Mundial Wilfred Owen (cuya poesía también había desaparecido de la conciencia popular) a una nueva generación.

El sentimiento antibélico se vio alimentado aún más por la participación de Estados Unidos en Vietnam.

Adolf Eichmann se encuentra en su celda de cristal a prueba de balas para escuchar al Tribunal Supremo de Israel rechazar por unanimidad una apelación contra su sentencia de muerte. Junto a él hay dos guardias armados.

"Yo diría que el juicio a Eichmann también llevó a los perpetradores a las salas de estar de las personas", dice el profesor Feldman. "El testimonio de los supervivientes y el énfasis en que ellos fueran el centro de la conmemoración del Holocausto llegó más tarde. Se desarrolló lentamente en la década de 1960. En la década de 1990 ya estaba bien establecido".

La historia del Holocausto -por fin- ocupó su lugar en nuestra conciencia colectiva.

A partir de los años 60, las memorias de Levi encontraron lectores en todo el mundo.

El padre de Ana Frank, Otto, también tuvo dificultades, en el período de posguerra, para encontrar un editor para el diario de su hija. Hasta la fecha se han vendido aproximadamente 30 millones de copias.

¿Qué fue de Alfred Josephs?

En cuanto a Wolfgang Josephs, en agosto de 1946 todavía albergaba la esperanza de encontrar con vida a su padre. Recibió una nota mecanografiada de la Cruz Roja británica en la que le informaban, con pesar, de que los funcionarios de esa institución en Europa habían buscado en las listas de supervivientes y que el nombre de su padre no figuraba entre ellas.

Wolfgang anglicanizó su nombre y lo convirtió en Peter Johnson, y se instaló en Reino Unido, en una época en la que pocos en el mundo occidental querían escuchar las historias de quienes habían presenciado o sobrevivido al Holocausto.

Donó los documentos de su familia a la Biblioteca del Holocausto Wiener, que sigue siendo un vasto depósito de pruebas del período más oscuro de la historia de Europa.

Ahora, 80 años después, quedan tan pocos sobrevivientes que pronto el deber de recordar pasará a la posteridad.

"Creo que recordar el Holocausto es aún más importante ahora", dice Simpson, "porque ocurrió a tal escala y con tal intensidad de odio que [todavía existe] la necesidad de entender, de explicar este evento a escala continental en el que fueron asesinados seis millones de judíos".

Y también existe la necesidad de comprender plenamente cómo dar sentido a los perpetradores y la naturaleza del colapso moral que permitió que esto ocurriera.

Como escribió Primo Levi: "La herida no se puede curar. Se prolonga en el tiempo".

Wolfgang anglicanizó su nombre y lo convirtió en Peter Johnson, y se instaló en Reino Unido, en una época en la que pocos en el mundo occidental querían escuchar las historias de quienes habían presenciado o sobrevivido al Holocausto.

Donó los documentos de su familia a la Biblioteca del Holocausto Wiener, que sigue siendo un vasto depósito de pruebas del período más oscuro de la historia de Europa.

Ahora, 80 años después, quedan tan pocos sobrevivientes que pronto el deber de recordar pasará a la posteridad.

"Creo que recordar el Holocausto es aún más importante ahora", dice Simpson, "porque ocurrió a tal escala y con tal intensidad de odio que [todavía existe] la necesidad de entender, de explicar este evento a escala continental en el que fueron asesinados seis millones de judíos".

Y también existe la necesidad de comprender plenamente cómo dar sentido a los perpetradores y la naturaleza del colapso moral que permitió que esto ocurriera.

Como escribió Primo Levi: "La herida no se puede curar. Se prolonga en el tiempo".