martes, 22 de julio de 2025

Por favor, no los mismos errores en la izquierda. En momentos de avance de las derechas más radicales es especialmente trascendente mantener la unidad

II. Sin embargo, no todo se debió a las condiciones adversas. También se cometieron errores por parte de los partidos de izquierda y democráticos, que convendría no repetir. En el caso alemán, se puede decir aquello de que “entre todos la mataron y ella sola se murió”, pues nadie quiso asumir la culpa, aunque todos tuvieron su parte. Los partidos de la burguesía, porque hicieron de todo para evitar la estabilidad de la república de Weimar y se fueron inclinando cada vez más hacia la derecha, con el fatídico “centrista” Franz von Papen y el mariscal Paul von Hindenburg a la cabeza, hasta caer de bruces en las fauces de Adolf Hitler, al que por lo visto iban a controlar. Las izquierdas, por su parte, enfrentadas sin piedad, pues para los comunistas la socialdemocracia era el “socialfascismo” y sectores de estos últimos no fueron ajenos a la eliminación física de los comunistas Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. El resultado de todo aquello fue que Hitler llegó al poder y fusiló y gaseo tanto a unos como a otros.

El caso de la República española es diferente, aunque el resultado fuera parecido. Aquí también las derechas se radicalizaron —véase la CEDA— con las políticas del llamado “bienio negro” y buena parte de ellas conspiraron desde el principio para derrocar la República. Las izquierdas, por su parte, también se extremaron y acabaron divididas. Además de las posiciones antipolíticas —abstencionismo, etcétera— del poderoso anarquismo, que fue tóxico para el fortalecimiento de la República. Un régimen —espléndido intento de modernizar España— que, sin embargo, no cuidó con suficiente rigor la política económica y las alianzas internacionales, presa de una inocente actitud de neutralidad en una Europa dominada por depredadores.

Las derechas italianas se adelantaron a todas las demás, pues le facilitaron la conquista del poder a Benito Mussolini ya en octubre de 1922. Desde Víctor Manuel III pasando por los representantes de los partidos de la burguesía, en el primer momento votaron a favor del Duce personajes como Giolitti, De Gasperi, Salandra, Orlando —luego opositores represaliados— y contando con la división de las izquierdas, los fascistas se hicieron con el gobierno. Se desmentía así aquella amarga reflexión del socialista Pietro Nenni cuando escribió: “Todos en Italia estaban de acuerdo en no tomarse en serio el fascismo”. Los gravísimos errores de subestimar a los “mamarrachos”, o de caer en los excesos, es decir, en no calcular bien la relación de fuerzas. Esto último les sucedió a los comunistas húngaros de Béla Kun en 1919 cuando declararon una República soviética, con el filósofo Georg Lukács de comisario de Educación Pública. Duró 133 días y feneció violentamente a manos del almirante Horthy y de una represión brutal que duró más de 20 años.

III. En la actualidad, la situación es muy diferente y, no obstante, hay rasgos que se repiten y recuerdan, de manera inquietante, aquella época. En sus inicios —como antaño— los partidos de ultraderecha parecían insignificantes, como en los casos de Alternativa por Alemania, el Chega portugués, Hermanos de Italia, el Frente Nacional francés o Vox en España y, sin embargo, en pocos años han crecido en proporciones extrañamente altas. Sus líderes, como entonces, son personas en ocasiones bastante raras, a veces un tanto histriónicas e imprevisibles. También olvidamos con frecuencia que estos partidos ultranacionalistas, hoy antieuropeos, no llegaron directamente al gobierno nacional, sino que fueron paulatinamente normalizados por las derechas moderadas y los medios afines. Fue el caso del partido nazi (NSDAP) cuando en 1930 Wilhelm Frick, un fanático acólito de Hitler, entró como ministro en un gobierno de derechas en el Estado de Turingia. Lo primero que hizo fue recortar recursos a la Bauhaus de Gropius, expulsándola de Weimar, igual que Donald Trump con Harvard. Ahora en Alemania, de momento, ha funcionado el aislamiento de los extremistas, lo que no sucedió en España con la entrada de Vox en múltiples autonomías. Aquí no se trató de la Bauhaus, sino de ahogar a los sindicatos, expulsar a los emigrantes y arremeter contra la ley de Memoria Democrática. Sin embargo, quizá lo más peligroso, al lado de la tendencia de ciertas derechas —como entonces— a facilitar el pase a la gobernanza de estas fuerzas ultrarradicales y antieuropeas, sea las divisiones en el seno de la izquierda. En momentos de avance de las derechas más radicales, como recién ha sucedido en Portugal, Inglaterra, Rumania, Polonia y por toda Europa, es especialmente trascendente mantener la unidad de las izquierdas y de los demócratas. De ahí que produzca tristeza e invite a la alarma el que vuelvan a expresarse políticas profundamente erróneas que solo conducirían a una catastrófica derrota. Mantener en la actual situación de excepción europea la idea fuerza de que el Gobierno español —el más progresista de la historia democrática— y otros se sitúan en la orilla de los “partidos de la guerra”, recuperando la nefasta tesis de las “dos orillas” del pasado, divide a la izquierda y solo puede conducir al triunfo de las derechas y a sus consecuencias. Hoy la debilidad principal está en la llamada izquierda alternativa y, en consecuencia, si se pretende ganar las próximas elecciones y frenar el acceso al poder de los ultras, se deberían evitar los errores del pasado y unir a esas izquierdas en el proyecto común de una democracia social y una Europa más integrada.

Nicolás Sartorius es abogado y escritor. Su último libro es La Democracia Expansiva (Anagrama).

miércoles, 13 de marzo de 2024

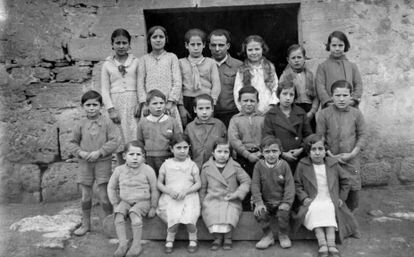

El maestro que prometió el mar

Los actores Fernando Fernán Gómez y Manuel Lozano, en una escena de ‘La lengua de las mariposas

Los actores Fernando Fernán Gómez y Manuel Lozano, en una escena de ‘La lengua de las mariposasLa película está dirigida, como decía, por Patricia Font y excelentemente protagonizada por Enric Auquer y Laia Costa. Con maestría y sensibilidad, Patricia ha construido un relato cinematográfico excelente. La bisnieta de Carlos quiere ayudar a su abuelo, que se encuentra en una residencia y que ha perdido el habla y la memoria, a recuperar la historia de su padre. Y acude a una exhumación que se está haciendo en la fosa común de La Pedraja, sita en los montes próximos a Bañuelos de Bureba. Mediante inteligentes flash-backs va reconstruyendo la historia del pequeño alumno del maestro Antoni Benaiges.

Por cierto, entre los cien cadáveres exhumados no se encontraron los restos del maestro Benaiges. Por eso podemos hablar de numerosas “exhumaciones” antropológicas de su memoria a través de libros, películas y canciones.

“Este pueblo no tiene agua, no tiene luz, ni tiene caminos; para ir a Briviesca apenas si se inicia una carretera y, sin embargo, no he pedido, no pido; aquí me quedo. Veo claro, claro cómo me voy haciendo luz en los cerebros de cada uno de estos chiquillos y chiquillas y me hago luz también en el pueblo…” escribió Benaiges a su amigo, el pedagogo anarquista Patricio Redondo.

Esa luz a la que entonces se refería el maestro está ahora en la pantalla, en imágenes luminosas. “Con colores cálidos y con mucho movimiento, rodamos cámara en mano, una cámara muy viva”, explica la directora, que para la parte del relato que se refiere a la actualidad apuesta por “colores más fríos, porque se trataba de un ambiente más frío, con muchos silencios, con gente que habla poco y que empieza viendo huesos, fosas comunes, muertos. Y la cámara es mucho más estática o con movimientos muy suaves”.,

Antoni Benaiges, un maestro de Mont-roig del Camp, Tarragona, fue destinado en 1934 a la Escuela Nacional Mixta de Bañuelos de Bureba, un pequeño pueblo de la provincia de Burgos.

miércoles, 19 de abril de 2023

¿Cúando se "jodió" España? Respuesta a Ramón Tamames

Los historiadores, que no aficionados, hemos dado vueltas y vueltas a una pregunta similar en dos momentos del tiempo. Una, en el extranjero, mientras duró la dictadura con su censura, primero de guerra. Desde la Ley Fraga Iribarne, de 1966, también dentro de España, en este caso todavía con la debida prudencia.

La respuesta general, salvo de aquellos enfeudados de una u otra manera a la dictadura, es que no fue en la revuelta de octubre de 1934. La derecha post 1939 puso más bien el acento en las turbulencias y violencias durante la primavera de 1936, preludio del golpe de Estado comunista. En marzo, una reunión de generales examinó la situación. Los más pelotas de entre los autores profranquistas recalcan las supuestas condiciones que expuso el general de División Francisco Franco para unirse a la misma. Entre ellas, la inminencia del tan cacareado golpe comunista.

De hecho, aquel golpe no se planteó nunca en la realidad. Fue una creación de las derechas más cerriles y que ya reflejaron algunos editoriales de sus periódicos desde antes de 1931. En un libro de próxima aparición, el profesor Francisco Sánchez Pérez examinará el tema con pelos y señales desde la obra seminal de Ben Ami sobre los orígenes de la segunda República.

En contra de lo afirmado por las derechas, España “se jodió” porque los gobiernos de la primavera de 1936 no acertaron, no supieron o no pudieron cortar la amenaza golpista de la que, en principio, deberían haber estado bien informados. Naturalmente, la culpa histórica no fue solo de ellos sino más bien de quienes preparaban un golpe con pretextos espurios.

La inminencia del golpe de Estado comunista solo existía en su imaginación. Durante años, fue la “explicación” más extendida. Lo de la violencia vino después cuando resultó literalmente imposible mantener aquella ficción. No crean los amables lectores que fue un proceso fácil. Todavía a principios del presente siglo un eminente historiador eclesiástico, según se dice miembro del Opus Dei, encontró la forma de revivir dicho mito. Y hace no muchos años, tan solo dos, un distinguido, y jubilado, general de División volvió al tema como si no se hubiese demostrado ampliamente tal pamema.

Los más listos entre los historiadores de derechas evolucionaron a tiempo. Más que la amenaza del supuesto golpe comunista (que en las autoalabanzas militares en tiempos de la dictadura ya preveían para agosto de 1936), lo que contó, según ellos, fue la violencia desatada en las calles de las ciudades españolas, los asesinatos por doquier que tenían lugar en cualquier sitio y, con la vista puesta en la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, los templos incendiados y saqueados por las turbas desmadradas con el beneplácito, si no la pasividad, de las fuerzas de orden público, comandadas por políticos izquierdistas y, para colmo, masones.

Pues no: una larga ristra de historiadores españoles y extranjeros han (hemos) examinado todas estas afirmaciones y demostrado las fabulaciones tras las mismas. Da igual. Vox, un sector del PP, y ahora parece que incluso el tan alabado profesor Tamames, coinciden en señalar que, sin fijar un momento preciso, a España la “jodió” la República. Algunos todavía afirman, con la boca pequeña y sin la menor documentación que lo avale, que fue el resultado de la revolución de octubre de 1934 (que el Ejército, a las órdenes del Gobierno de la República que había declarado oportunamente el estado de guerra no tardó mas de dos semanas en poner coto a tal desmán lo pasan por alto). Es un revival perenne. El ilustre académico profesor Tamames incluso evocó la autoridad de Sir Raymond Carr (lo que Julián Casanova desmintió inmediatamente).

Si no fue en “octubre de 1934” tuvo que serlo en la primavera de 1936. Esto se acerca más a lo que efectivamente ocurrió, pero pocos han sido los historiadores de derechas que hayan profundizado en aquella primavera. Tamames y Vox, al menos, son inequívocos. Retoman las alocuciones en el Congreso de los Diputados de lumbreras políticas tan extraordinarias como José Calvo Sotelo (conspirador de pro) y José María Gil Robles (conspirador sobrevenido) y se quedan tan tranquilos.

Don Ramón Tamames, dando muestras de su erudición y de, aparentemente, estar al día, evocó otra autoridad. Nada menos que la suprema de un expresidente del CSIC y catedrático jubilado de Derecho Administrativo. No consideró oportuno decir más. Podría haberle escamado que tal autoridad no cita absolutamente ninguna fuente, ningún escrito, libro o artículo, y que en la primera parte de su obra (que es la que he leído hasta aburrirme) solo menciona de pasada a un único historiador, el malogrado Javier Tusell. Espero tener ocasión de discrepar de un colega universitario nonagenario.

Así, pues, ¿cuándo se “jodió” España? Para mí la respuesta es inequívoca, después de haber escrito tres libros y varios artículos académicos sobre el tema (y a diferencia de muchos otros historiadores de derechas siguiendo no tesis preconcebidas, sino un procedimiento inductivo: a partir del análisis de las evidencias primarias de época sobre comportamientos reales de políticos y militares): se “jodió” en julio de 1936.

¿Pudo no haber sido así? La respuesta solo puede ser especulativa. Abarca dos términos. Que las derechas, solas o con el centro, hubiesen ganado las elecciones de febrero de 1936. O que la República hubiese decapitado la conspiración que sabía estaba en marcha. ¿Y quiénes fueron los malos de la segunda parte de la película? Pues el por algunos todavía reverenciado presidente, Don Niceto Alcalá-Zamora, incompetente, rencoroso y muy bien pagado, seguido por su sucesor, Don Manuel Azaña, sobre todo en su primera función como presidente del Gobierno. Se admite documentación en contrario, que nadie -que servidor sepa- ha aportado todavía.

Ángel Viñas Historiador, economista, diplomático. Es catedrático emérito de la UCM. Autor de una cuantiosa obra sobre la República y la Guerra de España, su último libro es Oro, guerra, diplomacia. La República Española en tiempos de Stalin, Crítica, 2023.

viernes, 4 de marzo de 2022

Sobre las Checas. Ángel Viñas.

Contra las falacias y las mentiras que desde 1936 empezó a difundir, en la zona sublevada, la propaganda franquista y que, desde 1939, extendió al resto de España pocos son los temas que hayan gozado de tal predicamento como el de la actividad criminal de las checas, en particular en Madrid y Barcelona. Siempre fueron consideradas como los ejemplos por excelencia del “terror rojo”. Su siniestra fama se divulgó en la literatura. Nombres como el conde de Foxá, Wenceslao Fernández Flores, “El Caballero Audaz” (José María Carretero), “El Duende de la Colegiata” (Adelardo Fernández Arias) y muchos otros la elevaron a la enésima potencia en novelas que traducían odios y miedos viscerales y estaban en consonancia con las necesidades de la propaganda de los sublevados por ocultar sus propios asesinatos y venganzas. En cuanto a los novelistas citados, los dos primeros incluso han sido “rehabilitados”. Los siguientes, de ínfima calidad, todavía no. Todo se andará. Existen unas cuantas editoriales especializadas en difundir tal tipo de basura.

Ni que decir tiene que la historiografía profranquista y filofranquista encontró siempre en el “terror rojo” que emanaba de las checas todo un filón. Dura hasta nuestros días. Los trabajos de empaque académico que sobre el tema se han realizado son relativamente escasos.

Viene ahora a enriquecer la serie de obras esenciales para comprender el fenómeno la adaptación de una tesis doctoral. Hay que seguir de cerca la aprobación de tesis doctorales en historia contemporánea porque, al menos en España, es generalmente de la Universidad de donde proceden los trabajos de una nueva generación de investigadores que combinan el rigor científico y metodológico con su preocupación por temas largo tiempo dejados al arbitrio de numerosos periodistas y de aficionados siempre atentos a ventas fáciles y a excitar el morbo de un sector concreto del público lector (y no lector).

En el caso en cuestión corresponde a un joven historiador formado en la UCM y miembro del grupo de estudios sobre la guerra civil en Madrid el haber abordado, tras una serie de tanteos previos, la tarea de seguir desmitificando la densa nube que rodea el tema de las checas. Se llama Fernando Jiménez Herrera. La Editorial Comares, de Granada, que dirige mi buen amigo Miguel Ángel del Arco Blanco y cuyo catálogo es uno de los más serios y solventes en materia de la Historia que se hace en y desde la Universidad, la ha publicado, imagino que debidamente raspada de toda la parafernalia académica que suele envolver cualquier tesis doctoral que se precie.

Curiosamente la recepción que le han dado los grandes medios de comunicación, atentos a las decenas de títulos sobre temas más o menos estúpidos que aparecen casi todas las semanas, ha sido muy mesurada. Una pena. El trabajo de Jiménez Herrera merece muchísima mayor atención. Tanto de la crítica como de los lectores.

Las preguntas de las que parte este joven historiador constituyen el meollo, el alfa y el omega, de la labor de todo investigador que se respete: ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? Sin plantearse seriamente estos tres interrogantes, y sin basar la respuesta en el descubrimiento y análisis de las evidencias primarias relevantes de época, es imposible dar explicaciones fundadas a las representaciones que el historiador se hace del pasado. Sobre todo, si se trata de temas ya “vistos”. Y, al hacérselas, debe tener cuidado con el lenguaje.

En el caso en cuestión aceptar el término de “checa” es ya un tanto ahistórico. Es el resultado de una importación movida por planteamientos y estímulos propagandísticos. Su origen es ruso o, más exactamente, soviético. Su aplicación al caso español fue una primera victoria de los sublevados de 1936. Estaba en consonancia con la línea fundamental de su propaganda de antes de la guerra y que insufló toda la conspiración monárquico-militar (y fascista). La gran diferencia es que la policía represiva soviética estuvo encuadrada desde el primer momento en las estructuras de un nuevo Estado en formación, en guerra civil y con aspiraciones revolucionarias. Luego, formó parte esencial del aparato de supervisión, vigilancia y castigo de los disidentes (cuya identificación atravesó por numerosas etapas).

El caso español es completamente diferente. Sin conocer la tesis de Jiménez Herrera, pero partiendo del tenor anticomunista de la intoxicadora propaganda que distribuyó la UME (Unión Militar Española), a mí me había llamado la atención el énfasis puesto en el peligro soviético para la alejada España desde los comienzos más serios de la conspiración en 1934. Algo que, en puridad, no era ninguna novedad porque, simplemente, fue una constante en un sector de las derechas españolas desde la implantación del régimen soviético en Rusia. Herbert R. Southworth dedicó una gran parte de su obra a dibujar los contornos de tales planteamientos.

Así, pues, con buen tino, lo primero que hace Jiménez Herrera es llamar a las cosas por su nombre en el título de su libro. El mito de las checas y dedicar el primer capítulo a estudiar la génesis y evolución de este concepto. No es un a priori. Es el resultado de estudiar el movimiento histórico al final del cual, en una coyuntura determinada surgida del fracaso de la sublevación en Madrid y Barcelona, los sublevados aplicaron aquel concepto soviético para enmascarar y/o deformar lo que ocurrió en realidad: la transformación y adaptación de una parte de los núcleos organizativos del proletariado (Casas del Pueblo socialistas, Ateneos Libertarios anarquistas y Radios comunistas) a la tarea ímproba descabezar el movimiento militar y fascista. Sin saber manejar armas, salvo las cortas, y sin organización. Lo que los autores profranquistas o filofranquistas afirman sobre las “milicias” izquierdistas para antes del 18 de julio es de risa. Yo siempre recomiendo leer los camelos de Luis Bolín que he citado en varias de mis obras.

Pues bien, a las tareas habituales propias y que en aquellos núcleos organizativos habían ido perfilándose en los años anteriores a la sublevación (cuando todavía se encontraba en el estadio de proyecto deseado o anhelado) se añadió, casi de forma natural, la expansión a las funciones de control y justicia. Los dos términos, obviamente, no son equivalentes. Vale el primero. El segundo habría que entrecomillarlo. Ambas se materializaron, con todo, en el surgimiento de los más propiamente denominados, que no “checas”, “comités revolucionarios”. El núcleo central del libro se sitúa precisamente en el proceso que acompañó este cambio y que se mantuvo más o menos hasta finales del año 1936.

El pueblo en armas (una de las consecuencias del desplome del aparato de seguridad del Estado, también minado por los conspiradores) asumió, temporalmente, el ejercicio de tales nuevas funciones durante aquellos cinco o seis meses, cruciales eso sí, en la identificación y represión de elementos contrarrevolucionarios (fascistas, monárquicos, clérigos, burgueses y un variopinto etc.), reales o supuestos, que de todo hubo. La eliminación física, al margen de toda la legalidad republicana pre-existente, pasó al primer plano y afectó a un gran número de personas. No es de extrañar, añadiré, que a algunos diplomáticos británicos la evolución les hiciera evocar más los días del Terror en la revolución francesa que el bolchevique tras la revolución rusa.

El autor ha llegado a novedosas conclusiones después de haber pasado varios años estudiando miles de documentos de los que todavía se conservan en una variada gama de archivos. Ante todo, el general e histórico de la Defensa, amén de los archivos de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior y del Centro Documental de la Memoria Histórica, complementados con la documentación conservada en el Histórico Nacional, los archivos del PCE, del PSOE, de la CNT y diversos repositorios locales y provinciales. Amén de las fuentes hemerográficas conservadas en más de una docena de sitios en línea y presenciales. Ha debido ser una labor de Sísifo. Basta con echar un vistazo a la serie documental PS relativa a Madrid en Salamanca para que a cualquier investigador se le abran las carnes.

Casi una veintena de tesis doctorales en versión no publicada pero sí disponibles en la red, unas setenta obras de memorias y recuerdos de variado pelaje, recuentos oficiales y una amplia bibliografía española y extranjera complementan las fuentes documentales primarias y secundarias.

Me apresuro a señalar que Fernando Jiménez en modo alguno trata de disminuir el saldo trágico de la actuación de los comités revolucionarios. Llega hasta donde los documentos se lo permiten. En el caso de Madrid, que es en el que se concentra básicamente su relato, se hace eco de las cifras de muertos y “paseados” durante el resto del verano y el otoño de 1936 (en torno a los 8.360) pero también recoge estimaciones más elevadas, que llegan hasta un total de 13.000 personas. No es moco de pavo, bajo ningún concepto. Al tiempo, pasa revista a los intentos de lo que quedaba de poder gubernamental, más o menos respetado, para encauzar la furia popular por canales jurídicamente aceptables en una situación de excepción y, por desgracia, totalmente imprevista.

¿Por qué tales excesos al margen de la legalidad, incluso en evolución? Fernando Jiménez, en la tercera parte de su libro, pasa revista a toda una serie de explicaciones que figuran en la bibliografía generada por los más variados expertos, españoles y extranjeros, que han arrojado luz sobre el fenómeno. ¿Una muestra? Javier Cervera Gil, Francisco Espinosa, Carlos Gil Andrés, Gutmaro Gómez Bravo, José Luis Ledesma, Jorge Marco, Javier Muñoz Soro, Javier Rodrigo, Julius Ruiz, Glicerio Sánchez Recio, María Thomas, Enzo Traverso y otros.

Una nota de advertencia: he sido muy sensible a la lectura de este libro, y confieso que esta breve reseña no le hace justicia en modo alguno, por una razón personal. Francisco Espinosa, cuyo nombre no necesita presentación, Guillermo Portilla, catedrático de Derecho Penal, y un servidor hemos invertido un año, más o menos, en hacer un estudio de las bases conceptuales, jurídicas, filosóficas, políticas, históricas y de contexto de la represión que los sublevados plantearon desde antes del primer momento contra quienes permanecieron fieles al gobierno de la República. Fueron dos mundos diferentes. Nuestro trabajo saldrá para la Feria del Libro.

Cualquier lector que tenga el más mínimo interés por un tema ardientemente discutido y que forma parte del repertorio argumental de las derechas filofranquistas incluso en el día de hoy hará bien en comparar el libro de Jiménez Herrera con el nuestro. Luego decidirá quién tuvo mejor razón, quién fue más salvaje, quién más cruel, quién actuó con mayor premeditación, con más elevado grado de alevosía y sobre quienes debe caer la responsabilidad última de tantos muertos, tantos sacrificios, tantos horrores. Porque la guerra no vino por casualidad ni España o la República estaban señaladas por el dedo del Señor para un castigo bíblico. Alguien la quiso. Alguien la preparó. Alguien se preparó. Y alguien ha seguido y sigue engañando a los españoles. A pesar de todos los esfuerzos de autores extranjeros como, valga el caso, el profesor Sir Paul Preston entre muchos otros colegas británicos.

La discusión, animada por propagandistas y políticos atentos a hacer de la historia, del pasado, su particular campo de Agramante, probablemente continuará durante bastante tiempo. Las evidencias primarias permiten, sin embargo, llegar a respuestas muy diferenciadas respecto al cómo y al por qué de procesos históricos que, para bien o para mal, siguen pesando sobre la conciencia de los españoles de nuestro tiempo.

Ángel Viñas, Historiador, economista, diplomático. Es catedrático emérito de la UCM.

Fuente:

https://www.angelvinas.es/?p=2548

sábado, 24 de julio de 2021

Pablo de Greiff, exrelator de la ONU: “La Fundación Franco es una anomalía en Europa”

Su nombre se repitió el martes en multitud de ocasiones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, presentó la nueva ley de memoria. La razón es que el demoledor informe que Pablo de Greiff redactó en 2014 tras visitar España como relator especial de la ONU ha sido fundamental en la redacción de la norma que el Gobierno llevará a las Cortes. En los últimos meses, De Greiff ha sido consultado en varias ocasiones por el secretario de Estado para la memoria democrática, Fernando Martínez, y ha ido recibiendo los borradores del texto. El martes, tras la presentación del documento, el experto en derechos humanos charló con EL PAÍS desde Nueva York, donde es profesor de Derecho en la NYU.

Pregunta. ¿Cuáles eran las principales carencias o defectos de la ley de memoria de 2007?

Respuesta. España podía haber hecho mucho más en ese momento. La interpretación de la ley de amnistía hacía al sistema judicial completamente inaccesible a los ciudadanos y creo que eso era un error. La ley privatizaba la búsqueda de restos y hacía que toda la carga recayera en los familiares de las víctimas, cuando era el Estado quien debía asumirla, y permitía que no hubiera equidad dependiendo del territorio donde se encontraran las fosas. La anulación de las sentencias era algo fundamental y al Gobierno le faltó determinación. Uno siempre vuelve de estas misiones con una imagen particularmente dolorosa. La mía en España fue la de una mujer que tenía la misma edad de mi madre y que me explicó que a ella le habían dicho que a sus padres los habían fusilado por ser asesinos. Ella, que tenía cinco años cuando ocurrió, lloraba diciéndome que lo había creído hasta que supo que los habían matado por ser maestros y pertenecer a un sindicato de maestros. Esa carga sobre los ciudadanos es cruel. Siempre pensé que la anulación de las sentencias era un tema relativamente fácil de solucionar. Varios países que pasaron por ese mismo proceso lo habían hecho. Para las familias era crucial sobre todo en un contexto en el que las víctimas del otro lado han sido homenajeadas y beneficiadas económicamente mientras ellos eran olvidados y represaliados. Ha habido una asimetría brutal en el tratamiento de las víctimas, y la ley no hacía lo suficiente para restablecer ese balance.

P. ¿Qué cambios de la nueva ley le parecen más importantes?

R. La ley expresa la voluntad del Gobierno de hacerse cargo de las exhumaciones y centralizar el proceso. Y que se cree un fiscal especial también es muy importante porque abre posibilidades que hasta ahora las víctimas no tenían. Veremos qué atribuciones y recursos se le da.

P. Otra de las novedades de la norma es que prevé la extinción de fundaciones como la que lleva el nombre de Franco. ¿Es su existencia una anomalía en Europa?

R. Absoluta. En el entorno europeo no hay nada parecido y existe una legislación que impide la apología del odio y criminaliza el negacionismo. La nueva ley acerca a España en este sentido al contexto europeo, donde no cabe una Fundación Hitler o una Fundación Mussolini.

P. El líder de la oposición en España, Pablo Casado, ha sugerido en el Parlamento que la Guerra Civil no comenzó por un golpe de Estado.

R. Wow. La democracia necesita tener respeto por la verdad. Nada me aterra más en este momento que la forma en que se está manipulado la Historia a nivel político en tantos lugares del mundo. Es una amenaza brutal. Y es especialmente triste porque están utilizando métodos democráticos para socavar la democracia. Nos debe preocupar a todos, independientemente de si uno es de izquierdas o de derechas.

El País.

domingo, 4 de julio de 2021

_- Los historiadores desmienten a Pablo Casado: “La Guerra Civil la provocó un golpe de Estado”. Los indultos y el franquismo provocan otra bronca sesión en el Congreso

El líder del PP, Pablo Casado, fue el más madrugador en los trending topic cuando leyó, de un papel que llevaba escrito, la siguiente frase: “La Guerra Civil fue el enfrentamiento entre los que querían la democracia sin ley y los que querían la ley sin democracia. Y nuestra Constitución es el pacto por el cual no puede haber democracia sin ley ni ley sin democracia”. La afirmación, que revolvió a los historiadores, apartó el foco de los indultos a los condenados del procés, tema estrella de la mañana pese a que Pedro Sánchez había incluido en el orden del día los últimos acuerdos de los consejos europeos.

Momento de la intervención de Pablo Casado, líder del PP, en el pleno del Congreso de los Diputados, este miércoles.

El catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova lamenta que se hayan pronunciado tales palabras en un parlamento. “Hay gente que no quiere respetar el conocimiento. Casado se dirige a un público amplio, dispuesto a escuchar que la República no fue un régimen legítimo, lo que nos convierte a los historiadores en sospechosos por decir que sí. Pero no hay debate historiográfico sobre esto. La Guerra Civil la provocó un golpe de Estado. La República no era un imperio sin ley. Hizo reformas profundas en el ejército, para separar la Iglesia del Estado, en la educación, en la aprobación del voto femenino... Si no reconoce eso, está planteando una mentira sobre el pasado. Si además cree que la República destruyó el orden público está legitimando de alguna manera el golpe de 1936, que es la gran mentira del franquismo, decir que aquello era ineludible para limpiar España. Es una gran operación de propaganda que está aquí hace muchísimo tiempo y que no ampara ninguna investigación rigurosa”.

En la misma línea se pronuncia Ángel Viñas, catedrático jubilado de la Universidad Complutense de Madrid: “Es una estupidez. Una de esas frases que suenan bien para quien no sabe nada, pero que no corresponde a los hechos demostrados inequívocamente”.

Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura y Premio Nacional por Historia mínima de la Guerra Civil (Turner), explica: “Toda guerra civil empieza con un golpe de Estado. La definición de guerra civil la fijó el Tribunal Supremo de EEUU en 1861. Es un acto de fuerza para ocupar el poder y expulsar a los que están. En España, la República tenía muchos problemas, pero lo que vino después fue infinitamente peor”.

La equiparación de Casado entre el régimen legítimo y los golpistas en 1936 acaparó minutos del debate. “La única ley legítima”, le replicó el presidente del Gobierno, “es la ley democrática. Y, por tanto, espero que usted se retracte de sus palabras. Quizá se alzaron aquellos que lo hicieron contra la ley y la democracia porque la única ley legítima es la de la democracia y entonces era la de la Segunda República”. La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, criticó con dureza al líder del PP: “Así que las cunetas de nuestro país están repletas de gente que quería una democracia sin ley, ¿no? Claro, si están ahí será que algo hicieron, ¿no? ¡Qué vergüenza y qué indecencia la declaración que ha hecho!”.

También censuraron a Casado, Íñigo Errejón, de Más País —“Los golpistas se levantaron contra el pueblo español y contra la ley vigente en España y un demócrata lo debería tener meridianamente claro”—, y Joan Baldoví, de Compromís: “Me parece peligroso que por esta competencia con Vox se oigan aquí unas palabras que nunca se atrevería a decir la derecha europea. Son absolutamente impresentables, injustas y reprobables”.

miércoles, 21 de abril de 2021

Recuperar la historia de la II República española

No se trata de colaborar hoy a ninguna idealización. Este artículo de Josep Fontana nos recuerda que uno de los aspectos más negativos de la Transición española fue la renuncia a investigar la historia del franquismo, a fin de ocultar sus responsabilidades.

Conferencia pronunciada en la Universitat Autònoma de Barcelona, octubre 2002

1. Se ha dicho en muchas ocasiones que uno de los aspectos más negativos de la Transición española fue la renuncia a investigar la historia del franquismo, a fin de ocultar sus responsabilidades. Basta con observar que hemos tenido que esperar 25 años para que los aspectos esenciales de la represión franquista fueran estudiados de manera adecuada (una tarea que todavía no ha terminado). Me complace ver que el señor Alfonso Guerra recupera ahora la memoria del exilio y reclama «el reconocimiento a los españoles que sufrieron el destierro por profesar ideas de libertad y modernidad«.

2. Podríamos reprocharle que quizá debió de haber sido mucho antes, cuando ejercía el poder, que tuvo que haber sido consciente de este deber. Y le objetaría también que la libertad y la modernidad no fueron las únicas cosas por las que luchamos los españoles, sino que había otras, como la igualdad y la justicia, no menos importantes. Esto me lleva a otra omisión muy grave de nuestra historiografía, como es la del estudio de la II República española. Y ahí me temo que la culpa no es sólo de la Transición, sino de la renuncia, por parte de los presuntos herederos de la izquierda española derrotada en 1939, al legado de sus antecesores.

3. Me di cuenta de ello hace unos años, cuando en un curso de verano en Santander, uno de los patriarcas del PSOE nos explicó sus antecedentes ideológicos para acabar afirmando que ellos eran los legítimos herederos de Joaquín Costa, sin llegar a mencionar ni una sola vez a Pablo Iglesias, que, por lo visto, le resultaba un referente incómodo. Lo cual me lleva a pensar que no ha sido tanto la derecha como la propia izquierda la que ha propiciado este olvido de lo que fue la República, reducida a una especie de antecedente de la guerra civil, que sirve para explicar el conflicto de 1936 como el resultado de los excesos de unos y otros, que hoy, felizmente, hemos superado, y que por eso mismo conviene que olvidemos. Como antídoto os invito a leer uno de los textos más nobles que se hayan escrito sobre la República.

4. Un texto, por otra parte, muy breve, de unas diez páginas: el artículo que Manuel Azaña publicó en 1939, ya en el exilio, con el título «Causas de la guerra de España». Azaña dice en él que sería un error ver «el movimiento de julio del 36 como una resolución desesperada que una parte del país adoptó ante un riesgo inminente«. Recuerda que las conspiraciones contra la República empezaron prácticamente desde su instauración, la cual se produjo sin violencia, en medio de una alegría general. La obra de gobierno de la República comenzó de acuerdo con los principios clásicos de la democracia liberal, excepto en las cuestiones económicas, en las que fue necesario intervenir para hacer frente a las consecuencias de la crisis mundial, en especial en la agricultura. «Con socialistas ni sin socialistas —escribe— ningún régimen que atienda al deber de procurar a sus súbditos unas condiciones de vida medianamente humanas podía dejar las cosas en la situación que las halló la República.»

Colegio electoral durante el referéndum autonómico del 5 de noviembre de 1933 en Éibar (foto: Indalecio Ojanguren)

5. El nuevo régimen llegaba con la herencia del desastre de la dictadura de Primo de Rivera, en plena crisis mundial y en un momento en que el mundo, atemorizado por el peligro soviético, giraba a la derecha, de manera que los diplomáticos de las grandes potencias transmitieron a sus gobiernos la idea de que el de España era un gobierno medio bolchevique, y contribuyeron a aislarlo desde su mismo nacimiento. Lo cierto es que la mayor parte de estos diplomáticos no entendían absolutamente nada de lo que sucedía: el embajador norteamericano en Madrid, por ejemplo, a quien el triunfo de la República tomó por sorpresa, estaba convencido de que Alfonso XIII era adorado por el pueblo español, y el 13 de abril envió un telegrama al Departamento de Estado diciendo que la derrota en las elecciones «no hay que tomarla de manera que implique necesariamente un cambio de una forma de gobierno monárquica a otra republicana; sin embargo, un cambio de ministerio podría producirse pronto«.

6. El día 16, indignado por el giro de los acontecimientos, decía: «el pueblo español, con su mentalidad del siglo XVII, cautivado por falsedades comunistoides, ve de pronto una tierra prometida que no existe. Cuando les llegue la desilusión, se volverán ciegamente hacia lo que esté a su alcance, y si la débil contención de este gobierno no cierra el paso, la muy extendida influencia bolchevique puede capturarles«. Y finalizaba: «No puedo aconsejar el reconocimiento inmediato de este régimen, por más que sea necesaria alguna manera de modus vivendi para tratar con él, pues de otra forma yo no estaría debidamente acreditado.» Esta opinión sobre el gobierno era tanto más injustificada cuanto la embajada norteamericana no sabía ni quiénes eran los políticos que llegaban al poder. En una semblanza de los nuevos ministros que envió a Washington el 15 de abril, se dice de Alcalá-Zamora: «Según la prensa nació en Andalucía y tiene 55 años de edad.» De Lerroux: «no hay informaciones recientes; según un despacho de la embajada de hace un año era entonces líder del grupo radical del Partido Republicano» (!). Y de Manuel Azaña: «no hallo ninguna referencia por parte de la embajada. El agregado militar se refiere a él como un asociado a Alejandro Lerroux. Aparentemente, un ‘republicano radical‘».

7. Al margen de esta hostilidad internacional, el nuevo gobierno había de enfrentarse a unos problemas internos que era urgente resolver, en primer lugar el de la propiedad de la tierra y la situación de los campesinos; pero también otros como el de las reivindicaciones catalanas, la limitación del poder de la Iglesia y una necesaria reforma militar para devolver a sus justas dimensiones un ejército hipertrófico de generales, cuyo número había aumentado alegremente como compensación por las supuestas heroicidades en el mando de la guerra de África. Conviene no olvidar que el Franco que el 3 de febrero de 1926 era nombrado general —a los 33 años, el más joven de Europa, como se nos dice siempre— logró los ascensos como premio a la frialdad con la que llevó a sus hombres a la muerte. Sin ello, este oficial que había salido de la Academia de Infantería con el número 251 dentro de una promoción de 312, habría hecho una carrera mediocre que le habría llevado en su vejez, como máximo, a gobernador militar de alguna provincia de segunda.

8. Que la política de las izquierdas al inicio de la República no era enteramente equivocada lo demostraría que lograra evitar la extensión a España de la crisis económica mundial. Los índices económicos españoles muestran descensos moderados, o estabilidad, e incluso cierto crecimiento en algunos sectores. En comparación con los datos de los años 1925-1929, las importaciones de algodón en rama en 1935 se situaron un 20 % por encima, y la lana empleada en Terrassa y Sabadell un 34 %.

Primero de mayo de 1931 en Sant Sadurní d’Anoia (foto: Ser Histórico)

9. La renta nacional había aumentado también un 10 %. La mejora en las condiciones de trabajo, consecuencia en gran medida del hecho de que se acabó la represión contra la actividad sindical, conllevó un alza de la masa salarial y el aumento de la capacidad de consumo de la población, generando un crecimiento interior desligado de la coyuntura de los mercados mundiales. Nada aquí que se parezca al desastre de la recesión en Estados Unidos o en Alemania, con la caída brutal de la producción y los millones de parados, que, en el caso alemán, serían el cultivo que favorecería el ascenso del nazismo. Hay que añadir, además, que todo ello fue el resultado de una política reformista elemental y limitada. De hecho, una medida importante como la de la reforma agraria fue emprendida con tal timidez y con tan pocos recursos (como dijo Camilo Berneri, «se aplicó con dosis homeopáticas«), que puede afirmarse que apenas había empezado en 1936.

10. Pero lo que combatían los terratenientes y los caciques, lo que les llevó realmente a la guerra, era mucho menos la amenaza, relativamente remota, de la reforma agraria, como la mucho más inmediata que surgía de la libertad dada a los campesinos para sindicarse y negociar sus condiciones de trabajo. Se estaba produciendo un cambio, no espectacular pero sí trascendente, que implicaba la ruptura en la relación tradicional de fuerzas que permitía a los propietarios rurales, con la colaboración de los funcionarios del Estado, los jueces y la guardia civil, mantener el control de la vida local, desvirtuando o neutralizando las leyes reformistas publicadas en tiempos de la monarquía.

11. Hace unos años, Angelina Puig realizó una tesis que utilizaba procedimientos de historia oral para investigar la historia de los emigrantes de un pueblo de Granada establecidos en Sabadell después de la guerra civil. Quiso también que hablaran de su situación antes de emigrar, y los más viejos, los que vivieron en tiempos de la República, nos descubrieron un panorama que, por lo menos para mí, que alimentado por los tópicos habituales esperaba que hablaran de las gracias y desgracias de la reforma agraria, me abrieron los ojos. Ni una sola palabra de la reforma agraria. Lo que aparecía era un cuadro de la vida local de aquellos años que mostraba a los propietarios acogiendo inicialmente al nuevo régimen con tranquilidad, ya que estaban acostumbrados a ver cómo cambiaban los gobiernos sin que su entorno social se modificara, de manera que pensaron que entonces sería lo mismo.

12. En cambio, se alarmaron al ver que los campesinos comenzaban a organizarse para negociar sus salarios y reivindicar sus derechos sin que la guardia civil los reprimiera de entrada, como había sucedido siempre. Por eso, cuando la derecha subió al poder en 1933, los terratenientes y los caciques reafirmaron de nuevo su autoridad: bajaron los salarios y los campesinos que se habían afiliado a un sindicato o se habían distinguido como partidarios de la izquierda sufrieron toda clase de persecuciones, fueron expulsados de los lugares donde trabajaban y se les negó la contratación como jornaleros. Esto ocurrió en Andalucía, como en Albacete, Cuenca (donde los trabajadores de Barajas de Melo dicen: «cuando pedimos trabajo, el alcalde nos dice que ‘comamos zarzas y república‘»), Ciudad Real (donde los de Solana del Pino aseguran que «para perseguirnos, prefieren dejar la tierra sin cultivar antes que dárnosla a nosotros«), Toledo, donde según explica Arturo Barea, a finales de 1933 los propietarios empezaron a echar a todos los que se habían afiliado a un sindicato «y a no dar trabajo más que a los que se sometían a lo de antes«.

Manifestación republicana en Pedro Martínez, mayo de 1932 (foto: memoriadimmingracio.com)

13. También fue el triunfo de la derecha la ocasión que los conservadores catalanes aprovecharon para denunciar la Ley de Contratos de Cultivo que había aprobado el Parlament de Catalunya. En cierta ocasión, en la época del franquismo, un antiguo dirigente de Unió Democràtica me confesó: «aunque, en realidad, tampoco era para tanto«. Podían haberse dado cuenta de ello antes. La naturaleza del conflicto entre grandes propietarios y trabajadores os permitirán entender reacciones como la que en julio de 1936 tuvo un terrateniente de la provincia de Salamanca, el conde de Alba de Yeltes, Gonzalo de Aguilera, que explicó personalmente a un periodista que el mismo día 18 de julio «hizo ponerse en fila india a los jornaleros de sus tierras, escogió a seis y los fusiló delante de los demás. Pour encourager les autres, ¿comprende?«.

14. O todavía hoy, en un libro publicado en 1998 —y destaco la fecha para que no se piense que se trata de un panfleto de la guerra civil—, cuando se enumeran los agravios que llevaron a Pedro Sainz Rodríguez a colaborar con la insurrección fascista, encontramos la siguiente descripción de los intolerables horrores de la República, que copio sin añadir ni quitar nada: «Se obligaba a los terratenientes a roturar y cultivar sus tierras baldías, se protegía al trabajador de la agricultura tanto como al de la industria, se creaban escuelas laicas, se introducía el divorcio, se secularizaban los cementerios, pasaban los hospitales a depender directamente del Estado…» He aquí el bolchevismo republicano denunciado con todo detalle. Os explico esto para subrayar que no es cierto que fuera el miedo a ser desposeídos de sus propiedades lo que puso a los terratenientes en pie de guerra.

15. Es sencillamente uno de los muchos tópicos que enturbian nuestra comprensión de la historia de la República y que debemos combatir. Como, por poner otro ejemplo, los tópicos que se refieren al papel de la Iglesia española en el fracaso republicano y en la organización de la revuelta, y que pretenden reducirlo todo a poco más que al contraste entre un personaje intransigente como el cardenal Segura y otro negociador como el arzobispo Vidal i Barraquer. El pobre Segura era un títere que no pintó gran cosa en el transcurso de su vida, ni cuando escribía pastorales contra la República, ni cuando en su vejez se negaba a ceder la cabecera de la mesa a la señora Franco y conseguía que el gobierno del Caudillo intentara que se marchase del país, lo mismo que había intentado la República.

16. Lo que deberíamos conocer mucho mejor, por el contrario, es la forma en que el tejido de las organizaciones patrocinadas por la Iglesia montó la contraofensiva para detener los intentos de laicismo de la República. Cuando la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas prohibió la enseñanza a las órdenes religiosas, las organizaciones católicas actuaron rápidamente, y entidades como la Sociedad Anónima de Enseñanza Libre, que aparecía como una asociación laica, o las organizaciones de padres de familia católicos, se hicieron cargo de los antiguos colegios de los religiosos, con el resultado que Herrera Oria podía decir en 1940 que «gracias a esta fortaleza en la lucha de las órdenes religiosas y de seglares, sobre todo de los padres de familia organizados, pudieron las órdenes religiosas educar a tantos o más jóvenes que antes«.

La maestra Veneranda García-Blanco Manzano (1893-1992) junto a sus alumnas de la escuela pública de Vidiago (Asturias) (foto coloreada por Tina Paterson)

17. Al mismo tiempo que organizaban campañas contra el cine y las lecturas inmorales. Es decir, contra lo que en los criterios eclesiásticos de la época se consideraba inmoral. Para hacerse una idea de qué va el asunto, baste decir que en la primera lista de libros prohibidos que se publicó en Valladolid en 1936, figuran entre los totalmente prohibidos las fábulas de La Fontaine, casi todo Pérez Galdós incluida la mayor parte de los Episodios nacionales, Baroja, Unamuno, Valera, algunos libros de Azorín, Goethe por entero, los artículos de costumbres de Larra, todo Gabriel Miró, La Celestina o el Libro de buen amor… Y que entre los «tolerados», sólo aptos para lectores maduros y autorizados, están los de Gustavo Adolfo Bécquer, las Novelas ejemplares de Cervantes, el Lazarillo de Tormes, el Ideario español de Ganivet, el Gil Blas de Santillana, los cuentos de Perrault, el Buscón de Quevedo o El diablo cojuelo de Vélez de Guevara.

18. Y lo que todavía es más importante que entendamos, y que sería necesario estudiar, en vez de perder el tiempo con los exabruptos del cardenal Segura o con las buenas intenciones de Vidal i Barraquer, es la forma en que esta red eclesiástico-civil funcionó en poblaciones como Valladolid —y aludo a Valladolid porque hay un estudio reciente que proporciona algunas informaciones sobre este tema—, en cuanto a elemento de preparación y apoyo de la insurrección de 1936 y, después de su triunfo, como base del control intelectual y social de los años de posguerra.

19. El asunto de la enseñanza religiosa —que, como sabéis, todavía colea— me lleva a destacar que uno de los aspectos «revolucionarios» de la República que las derechas no pudieron tolerar, fue precisamente su preocupación por la educación popular. Herederos de una antigua tradición ilustrada, los republicanos creyeron que educar a la población era el camino que había de llevarles a movilizarla para un programa de transformación social. Y se dedicó a ello con un entusiasmo que nunca se había conocido en España —y que no ha vuelto a conocerse después—. Suele olvidarse que entre los primeros decretos republicanos figura uno que creaba cerca de 7.000 plazas de maestro y aumentaba el sueldo de los enseñantes.

20. Se llevó a cabo una gran tarea de formación de maestros, se construyeron más de 16.000 escuelas, al tiempo que se desarrollaron programas de difusión cultural a fin de llevar a todos los rincones del país los libros o el teatro. No en vano los franceses decían que esta República española era «la República de los profesores«. Un escritor cubano pasó revista a la gran cantidad de nombres de intelectuales que ocupaban cargos políticos o diplomáticos, y dijo: «En todas las avanzadas del régimen figuran profesores y escritores, representantes de esa pequeña, casi exigua, burguesía intelectual que siempre estuvo residenciada bajo la monarquía.»

Misiones Pedagógicas en Mombeltrán (Ávila), 1932 (foto del archivo de la Residencia de Estudiantes, coloreada por Tina Paterson)

21. Es bien conocida la dureza, sangrienta, de la represión dirigida contra los maestros, o la supresión inicial por parte de las autoridades franquistas de muchos institutos de segunda enseñanza creados por la República, por considerarlos sobrantes. El asunto iba mucho más allá: la voluntad de liquidar hasta sus raíces intelectuales el proyecto reformista republicano, explica que se hicieran públicos planteamientos como los aparecidos en un periódico de Sevilla en los primeros días de la guerra, en un artículo significativamente titulado «A las cabezas», donde se decía: «No es justo que se degüelle al rebaño y se salven los pastores. Ni un minuto más pueden seguir impunes los masones, los políticos, los periodistas, los maestros, los catedráticos, los publicistas, la escuela, la cátedra, la prensa, la revista, el libro y la tribuna, que fueron la premisa y la causa de las convulsiones y efectos que lamentamos.»

22. El rector de la Universidad de Zaragoza, por su parte, propuso la quema de libros como medida higiénica conveniente y necesaria. ¿Para qué se necesitaban libros? En 1937 Pemán defendió en un discurso delante de Franco, que aprobó entusiasmado lo que dijo, una enseñanza simplista y que adoctrinara, de imposición de los valores «de arriba a abajo, misionalmente«, todo ello ejemplificado en esta afirmación: «El catecismo o el refranero, que hablan por afirmaciones, son más creídos que los profesores de Filosofía, que hablan por argumentos.» Era cosa sabida que eso de pensar es un vicio extranjerizante y malsano. Eso era, por lo menos, lo que decía un libro publicado en 1939 por un «asesor técnico del Ministerio de Educación Nacional«: «‘Europa es el mundo ideal del 2 y 2 son 4′, me dijo un día mi maestro. A lo que yo le respondí: ‘Y España es el mundo pasional del 2 y 2 son 5.‘» Esta apología del irracionalismo iba acompañada por una referencia a Ángel Ganivet, el cual habría dicho que a un pueblo que había conquistado el mundo no se le podía hacer perder el tiempo mirando por un microscopio (que era precisamente lo que hacía Ramón y Cajal en la época en que Ganivet decía esas tonterías).

23. Lo esencial para lograr este retroceso de la racionalidad era combatir lo que Pemartín llamaba «el necio fetiche del siglo estúpido: la superioridad de la ciencia sobre la fe». El tipo de enseñanza que se propugnaba había de ser una mezcla de patrioterismo y religión. No tengo ninguna duda de que el señor Pemartín y la señora Pilar del Castillo se habrían entendido bastante bien.

24. No hay que caer en la trampa de admitir que lo que movió a la revuelta de 1936 fue el temor a una amenaza revolucionaria inmediata, porque esta amenaza no existió. Basta con leer un documento que no suele citarse, el pacto-programa del Frente Popular publicado en la prensa el 16 de enero de 1936, para comprobar que no iba más allá de la propuesta de «restablecer el imperio de la Constitución» y procurar que se desarrollaran las leyes orgánicas derivadas de ella dentro del respeto a los principios constitucionales. En el pacto-programa los republicanos se negaban explícitamente a aceptar ninguno de los puntos de transformación revolucionaria que proponían los socialistas, y realizaban una declaración tan inequívoca como esta: «La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social.«

Miembros del gobierno provisional de la Segunda República; de izquierda a derecha: Álvaro Albornoz, Niceto Alcalá-Zamora, Miguel Maura, Francisco Largo Caballero, Fernando de los Ríos y Alejandro Lerroux (foto: agencia Meurisse/BNF)

25. Y hemos de recordar también el peso insignificante de los comunistas entonces, que no tenían ninguna clase de representación en el gobierno y no estaban en aquellos momentos para revoluciones. Lo que ocurrió en 1936 fue la consecuencia del hecho de que la derecha española no estaba dispuesta a aceptar una nueva etapa reformista como la de 1931 a 1933, con el peligro añadido del desarrollo de las promesas implícitas en la Constitución, por moderadas que fuesen. Un estudio sobre Zaragoza sostiene que la burguesía local jugó por un tiempo la carta posibilista, hasta febrero de 1936, y que al ver los avances de la izquierda, optó por animar a los militares que se preparaban para rebelarse, y una vez obtenida la victoria pudieron realizar el viejo sueño de «eliminar violentamente de la escena todas aquellas fuerzas políticas y sociales […] que habían ofrecido […] un proyecto sociopolítico alternativo al de las élites españolas«. En algunos casos, el asunto estaba preparado desde antes.

26. En Andalucía, muchos de quienes no se habían decidido a tomar parte en el intento de Sanjurjo en 1932, cambiaron de idea después del movimiento revolucionario de las izquierdas en 1934, que, aunque fracasara, les asustó. Francisco Espinosa ha mostrado que las oligarquías andaluzas, aterrorizadas frente a la amenaza del peligro que creyeron haber corrido, prepararon un plan de eliminación sistemática de sus enemigos, reales o imaginarios, que se apresuraron a poner en práctica en verano de 1936, en una operación de exterminio que empezó a escala local, pero que se generalizó hacia el mes de agosto cuando, según dice Espinosa, «se decidió desde la más alta instancia golpista la eliminación masiva de toda persona marcadamente asociada a la experiencia republicana: políticos, intelectuales y dirigentes obreros«.

27. De hecho, sabemos que antes de las elecciones de febrero de 1936 los militares estaban decididos a acabar de una vez con el juego democrático, cuestión en la que coincidían con la actitud de la derecha tradicional, que manifestaba su voluntad de «votar para dejar de votar algún día«. En un documento secreto dirigido a la Unión Militar Española, Mola sostenía que era necesario dar el golpe antes de las elecciones: «Sería un error funesto plantear la batalla a la revolución en el terreno del sufragio y de la actuación legalista […]. Hay que evitar las elecciones, de las cuales sacarían algunos partidos de izquierda argumentos para intervenir en el gobierno […]. Nada de turnos ni transacciones; un corte definitivo, un ataque contrarrevolucionario a fondo es lo que se impone, […] la destrucción del régimen político actualmente imperante en España. […] En el porvenir, nunca debe volverse a fundamentar el Estado ni sobre las bases del sufragio inorgánico, ni sobre el sistema de partidos […], ni sobre el parlamentarismo infecundo.» No estaba en contra de la revolución, que, como puede verse, no figura entre sus temores, sino en contra de la democracia parlamentaria.

28. Uno de los decretos que había preparado para aplicar tras el triunfo del golpe militar, contiene toda su teoría política: «es lección histórica, concluyentemente demostrada, la de que los pueblos caen en la decadencia, en la abyección y en su ruina, cuando los sistemas de gobierno democrático-parlamentario, cuya levadura esencial son las doctrinas erróneas judeo-masónicas y anarco-marxistas, se han infiltrado en las cumbres del poder«. Pero, a pesar de la moderación de los propósitos del Frente Popular (o quizá por eso mismo, por la capacidad de convivencia entre unos partidos republicanos de centro que deseban mantener los principios democráticos y unos grupos de izquierda que aspiraban a la transformación social por una vía pacífica), aquello que representaba la República española en verano de 1936 resultó que tenía un significado y un valor universales.

Queipo de Llano y el cardenal Segura en 1937 (foto: archivo de la Universidad de Sevilla) 29. En unos momentos de renuncia de los gobiernos democráticos europeos, España se convirtió en una esperanza para todos aquellos que se daban cuenta de la amenaza que representaba el ascenso del fascismo, y el riesgo que implicaba la inconsciente tolerancia de unos políticos que preferían convivir con las dictaduras fascistas antes que con un régimen reformista tan poco revolucionario como el de España. Los testimonios de quienes vinieron entonces a jugarse la vida para defender nuestra libertad, muestran hasta qué punto estaban convencidos de que luchaban por una causa de alcance universal. Lo vemos cuando Koltsov le dice a Gustav Regler: «Si ganamos aquí, pronto podrás regresar a Alemania.» O en la carta que David Guest, un matemático que murió en 1938 a los 27 años de edad, luchando cerca de Móra d’Ebre, escribía a su madre: «esta es una de las batallas más decisivas que nunca se hayan librado para el futuro de la raza humana, y todas las consideraciones personales se desvanecen ante este hecho».

30. O en la conciencia de Cecil Day-Lewis, cuando escribe: «Es a nosotros a quienes defendían quienes defendían Madrid.» Los testimonios podrían multiplicarse casi indefinidamente. Hace unos meses, algunos supervivientes de la Brigada Abraham Lincoln norteamericana nos visitaron de nuevo, y nos recordaron que vinieron a este país para luchar por aquella República finalmente derrotada por el fascismo, porque con ella defendían los valores de una democracia avanzada por la cual pensaban que merecía la pena arriesgar la vida. Y vinieron para decirnos que siguen creyendo en aquellos valores y que están orgullosos de haber defendido la República. Quizá ahora, en unos momentos en que estos valores vuelven a ser negados, sea a nosotros a quienes corresponda reivindicar aquel intento de transformación de la sociedad y de recuperar aquellas esperanzas, quizá frustradas, pero no caducadas.

31. Y en esta tarea, a quienes nos dedicamos al estudio de la historia nos corresponde una parte bastante importante, como es acabar con el silencio, deshacer los tópicos malintencionados, analizar objetivamente los aciertos y los errores del régimen y, sobre todo, liquidar una historiografía construida a base de la rumia de antiguas afirmaciones repetidas de manual en manual, para reemplazarla con otra que saque a la luz las esperanzas de los hombres y mujeres de aquellos días, a fin de recuperar lo que aún pueda haber de válido en aquel proyecto colectivo que tenía como objetivos la libertad y la modernización, como ha dicho recientemente Alfonso Guerra, pero también otras cosas que no hay que olvidar, como la lucha por una mayor igualdad y una mayor dignidad. Me parece muy oportuno que el esfuerzo de los jóvenes historiadores esté sacando a la luz los crímenes del franquismo.

32. Ayer mismo, en La Vanguardia, y con referencia al congreso que tendrá lugar en esta misma universidad dentro de unos días, del cual os adelanto que espero unos espléndidos resultados, se decía que la lectura histórica de la guerra civil y del franquismo está iniciando una nueva etapa. Es cierto. Pero yo quisiera que no olvidarais, al estudiar los crímenes del franquismo, que el mayor de todos fue, precisamente, el haber destruido esta gran esperanza colectiva de la II República española. Es por ello que os invito a recuperar su historia.

Octubre de 2002

Fuente original: «Recuperar la història de la Segona República espanyola», Revista HMiC. Història moderna i contemporània (Universitat Autònoma de Barcelona), n.º I, 2003, pp. 147-154. (Traducción de Jordi Domènech).

Portada: proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931: celebración en la Puerta del Sol (foto: Alfonso Sánchez Portela/MNCARS).

Para ver las fotos ir al documento original.

Ilustraciones: Conversación sobre la historia.

Fuente:

lunes, 19 de abril de 2021

_- Pánico a desaparecer de la historia. La periodista Ritama Muñoz-Rojas recupera en un libro las cartas de sufrimiento y de temor al olvido en el exilio legadas por su abuela

Esas cartas piden asistencia, memoria, afecto, y dinero para vivir. Están ahora recogidas en un libro, Los olvidados del exilio (Reino de Cordelia), que incluye también fotografías que son crónicas de ese temor, el olvido, y de esa mirada, la necesidad. Uno de los retratos es el de unos adolescentes que cargan maletas camino de la frontera… Son caras que aún hoy reflejan el estupor ante el exilio, lo desconocido. La portada es la dramática expresión de las consecuencias del desastre: un hombre le da la mano a una niña lisiada. Ella mira a la cámara, que no es el futuro, sino un espejo roto. Se sostiene en una muleta, el padre la lleva de la mano. Mantas grises enmarcan la cara desconfiada del hombre. Detrás otro hombre grueso sostiene la mano de un niño vivaracho.

Es la realidad de entonces y parece lo que es: el retrato de la desolación. Para paliar las consecuencias del destierro que comenzó ahí, un grupo de personas creó la asociación Amigos de los Antiguos Refugiados Españoles (AARE) “para enviar alimentos, ropa o medicinas y ofrecerles un vínculo que les uniera a su patria”. El libro contiene “las cartas con las que los últimos exiliados españoles contestaron agradeciendo esa generosidad”.

La asociación, dice Ritama, “son tres personas, Juan José Linz, Rocío de Terán y Ritama Fernández, que es mi madre”. Pusieron en marcha esa vía de contacto con los refugiados en los años ochenta. La distancia (y el olvido) nunca les borró, añade Ritama, “la referencia agradecida a la República, su amor a la patria, la tristeza por haber sido expulsados de ella… Era como si se hubieran quedado en el 39; hablan en las cartas de una España que no existía, en la que, si hubieran vuelto, habrían sufrido otra clase de exilio”.

Pánico a desaparecer

Para todos ellos “la soledad es lo peor… Hay un capítulo entero dedicado a recoger las cartas en las que hablan de su soledad. Todos están solos y en muchos casos no pueden ni escribir, han de esperar a que llegue un amigo porque bastantes de aquellos refugiados eran analfabetos… No nos olvidéis”, dicen algunos. “Tienen pánico a desaparecer de la historia, de la vida, del país… Mi tatarabuela, la madre de Fernando de los Ríos, que vivía en Nueva York, le decía a mi abuela, desde el exilio: ‘Nombradme de vez en cuando, contadle a los niños quién soy, no me olvidéis”.

La Segunda República, un sueño democrático que se proclamó hace 90 años sin violencia

El editor, Jesús Egido, buscó las fotografías. “Eran gente humilde aquellos exiliados… Iban en alpargatas… Mira esos niños, uniformados, parece que les han dado la maleta para que puedan irse, y parecen maletas vacías. ¿Qué podrían llevar? Gente olvidada, anónima, que no tuvo quien hablara de ellos. Solos en Francia, en Argentina… Es una brutalidad y una injusticia hoy no reconocer la realidad y ser generosos con la gente que lo sufrió. ¿Qué peligro ideológico suponía esa pobre gente para merecer la mezquindad que se sigue practicando contra el exilio? ¿Qué hacían sino sobrevivir y trabajar para vivir? ¿Qué daño le hacían al mundo? ¿Por qué los olvidamos? ¿Por qué ahora, con el olvido, cargamos contra ellos?” Ahí están, retratados o en sus cartas, luchando contra la soledad y el olvido, en el camino que no tuvo retorno.

viernes, 29 de enero de 2021

Entrevista a Enrique Javier Díez Gutiérrez, autor de "La asignatura pendiente". «Los estudiantes saben más del nazismo que del franquismo»

Generaciones enteras en España siguen sin conocer bien en qué consistió la represión franquista y cómo fue la lucha contra la dictadura tras la Guerra Civil. ¿Por qué? Esa es la pregunta que se hizo el profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León Enrique Javier Díez y, para hallar respuestas, decidió impulsar con otros profesores universitarios un estudio pormenorizado sobre los libros de texto de secundaria y bachillerato que abordan esa época histórica. Además, él y sus colegas elaboraron una encuesta, entrevistando a 610 profesores y profesoras de Historia de institutos de todo el país sobre su percepción de los contenidos en los manuales.

La conclusión fue clara: «El sistema educativo sigue blanqueando el franquismo demasiado a menudo», señala Díez, autor del libro La asignatura pendiente, en el que recopila los hallazgos del estudio, contando los fallos y carencias de muchos libros de texto a la hora de abordar el franquismo. El profesor considera que no basta con analizar, así que elaboró con sus compañeros una propuesta: una serie de unidades didácticas con un enfoque en derechos humanos para ponerlas al servicio de todos los docentes interesados en ofrecer una visión más ajustada y detallada de aquella época.

«Se agotaron las publicadas en papel, nos las han pedido de todas partes, muchas personas dedicadas a la enseñanza las están usando», relata en conversación con elDiario.es.

«No puede tratarse de algo que dependa de la voluntad del profesorado de turno, como ocurre ahora. Debería estar integrado en el currículum, y eso es lo que se ha propuesto a la Secretaría de Estado, que lo tengan todos los departamentos de Historia de todos los institutos de este país. No hemos obtenido respuesta aún. Estamos a la espera», explica el autor de La asignatura pendiente.

El origen del proyecto

Hace unos años Díez y otros profesores universitarios que colaboraban en la realización del documental Los campos del silencio, de Eloína Terrón, acudieron al pueblo berciano de Fabero (León) para preguntar a los chicos y chicas del instituto qué sabían del pasado de sus propias familias.

«Fabero fue un pueblo con esclavos del franquismo, represaliados a los que pusieron a trabajar en un campo de concentración en la mina. Nos llamó la atención que, cuando preguntamos, de los 21 estudiantes que había en la clase solo una sabía algo de aquello, y no porque se lo hubieran contado en la escuela o instituto. Lo llamativo es que casi todos habían tenido abuelos o bisabuelos represaliados, era la historia de su propia familia lo que desconocían», cuenta.

Los profesores organizaron entonces una visita al lugar donde familiares de esos alumnos habían sido forzados a trabajar como esclavos. «Fue una experiencia única, un aprendizaje no solo intelectual, sino también emocional. Lo emocional es fundamental para ponerse en la piel del otro y empatizar. Por eso países como Alemania o Argentina organizan habitualmente visitas a lugares de memoria: son experiencias a través de las cuales se puede comprender mucho mejor lo que supuso la represión de las dictaduras», explica.

Poco tiempo después de aquello Enrique Javier Díaz proyectó en una de sus clases el documental El silencio de otros, en el que se aborda la represión franquista y la búsqueda de personas desaparecidas. «Resultó una especie de epifanía para ellos, muchos reaccionaron diciendo: ‘Nos han robado parte de nuestra historia’, porque hasta ese momento desconocían este pasado que explica tanto nuestro presente», señala.

Fue entonces cuando la idea de escribir las unidades didácticas y el libro La asignatura pendiente tomó forma. «La falta de conocimiento provoca generaciones de desmemoriados, que desconocen no solo la represión franquista, sino la lucha por la democracia o la presencia de los maquis. La mayoría de la población solo tiene contacto con la historia académica en la escuela. Si esto no se aborda en los colegios e institutos, se perpetúa la ignorancia. Los estudiantes saben mucho más del nazismo que del franquismo», reflexiona.

La represión contra las mujeres, ausente

Uno de los fallos que ha detectado el estudio detallado en La asignatura pendiente es que «la represión franquista contra las mujeres está completamente ausente de los libros de texto», explica durante la entrevista con elDiario.es:

¿En qué consistió esa represión contra las mujeres?

Se les rapaba el pelo: para el franquismo el pelo largo era el símbolo de la cultura de la feminidad, quitárselo equivalía a robarles la identidad, la feminidad. Eran obligadas a ingerir aceite de ricino, que provocaba diarreas constantes, y las paseaban por las calles en esa situación. Se les aplicaba violencia sexual, se las violaba. Eran castigos destinados específicamente a ellas. Pretendían volverlas a poner en lo que consideraban que era su lugar. Ellas habían logrado derechos, reivindicado libertades, y querían ponerlas «en su sitio», atarlas a la pata de la cama. Muchas, además, recibieron castigos por ser esposas, hermanas, familia o amigas de los republicanos.

Se usaban además otros castigos específicos que trataban de atentar contra su rol reproductivo, castigos vinculados a la maternidad. Separaban a las madres de sus hijos en las cárceles y se inició el robo de bebés para darlos en adopción a familias cercanas al régimen, para que fueran educados con familias de bien, porque sino, serían infectados con el ‘gen rojo’.

En definitiva, se las castigaba por ser rojas, por ser mujeres y por haber roto moldes y estereotipos. El objetivo era volverlas a colocar en un papel subordinado. El cuerpo de las mujeres fue usado como campo de batalla, para la humillación constante, muchas veces con el objetivo de vencer a los parientes masculinos ausentes. Y todo eso no aparece en ningún libro de texto, está absolutamente invisibilizado.

Además de la represión franquista contra las mujeres, han identificado ustedes otros temas tabú que no suelen ser abordados en los libros de texto.

Eso es permanente. Por ejemplo, el papel de la Iglesia católica. El texto de la editorial Vicens Vives de cuarto de la ESO, que quizá es el que más se implica y detalla, dice literalmente que «esa represión fue llevada a cabo con el consentimiento de los grupos sociales que respaldaban el alzamiento y en ocasiones con el apoyo de la propia Iglesia». ¿Cómo que «en ocasiones»? Todos los obispos, excepto el de Pamplona, firmaron una carta en la que respaldaban el franquismo y además iban denunciando a la gente, eran ellos los que recibían la denuncia para que luego se aplicara castigo y se torturara a los señalados.

El papel legitimador de la Iglesia en el proceso de represión sistemática fue bendecido por la jerarquía católica. Sin embargo, esto solo se menciona en la mitad de los libros de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato. Anaya, por ejemplo, señala en su libro de 2º de Bachillerato: «La jerarquía eclesiástica estuvo al tanto de la represión oficiada por los ganadores, eligió muchas veces el silencio o la justificación de los excesos pretextando un bien mayor». Es como una especie de blanqueamiento. Sin embargo, no es que estuviera al tanto, es que fue una de las de las protagonistas fundamentales de la represión.

La editorial Laberinto va más allá y dice que la Iglesia «apenas tuvo otra opción». ¿Cómo que «apenas tuvo otra opción»?. Lo justifica diciendo que «en la zona republicana se desencadenó una persecución indiscriminada e incontrolada contra el clero católico». Es como volver a retomar toda la historiografía del fascismo y plasmarla en los libros de texto. Ha habido una Transición y cuarenta años de democracia, no se puede seguir manteniendo la ideología franquista en los libros de texto que están estudiando chicos y chicas del siglo XXI.

En el libro también menciona otros asuntos que no aparecen en los manuales. La lucha antifranquista es otro tabú. O el enriquecimiento de familias franquistas a costa de las republicanas expoliadas, o la implicación activa de una parte de la sociedad civil que se sentía vencedora, o la triple represión dirigida contra las mujeres, una represión que estuvo organizada de forma sistemática.

En La asignatura pendiente expone equidistancias presentes en muchos libros de texto aún. En algunos hay incluso falsedades… Sí. Hay muchos libros que buscan equiparar, hacer un paralelismo entre golpistas y defensores de la democracia, y para ello hablan de los «desmanes de ambos bandos». Algunos afirman que «uno y otro lado provocaron las mismas víctimas», mintiendo, porque para empezar los golpistas ejercieron durante cuarenta años una represión sistemática, legal y además con carácter retroactivo. Hay un libro, de la editorial Bruño, que señala que «en el territorio republicano se desarrolló el terror rojo, muy turbulento contra la Iglesia y contra los partidarios de los sublevados, y en la zona nacional se impuso más sistematizado el terror blanco, que represalió y fusiló a numerosas personas fieles a la República». Es decir, presenta el modelo de los dos terrores. Esto es el relato del franquismo trasladado a libros de texto. Se sigue blanqueando de alguna forma la dictadura. Otro de los aspectos preocupantes es la invisibilidad y la minimización que se hace de la represión franquista. Solo la mitad de los manuales hacen referencia a la represión franquista a pesar de que duró cuarenta años.

Algunos textos hacen referencia a los paseos, pero si preguntas a los alumnos muchos no saben de las cunetas, ni de las fosas, ni de la represión sistemática. Tampoco se habla de la persecución que se ejerció contra familiares o amigos de republicanos. Varios libros de texto que sí mencionan la represión lo hacen definiéndola como una persecución política o una limitación de libertades y, por tanto, minimizándola. Bruño, la más escandalosa, se limita a decir que «las autoridades regularon la vida pública y privada». ¿Esa fue toda la represión?

Algunas editoriales, como Vicens Vives, han empezado a incorporar más referencias, afortunadamente. Pero en muchos casos siguen siendo aún pequeños apuntes, no abundan en ello. Dicen que la represión se institucionalizó y que fue sistemática, pero no la describen, lo dejan ahí, es insuficiente, se limitan a términos muy abstractos.

¿Qué han encontrado en las encuestas realizadas al profesorado?

Que los obstáculos son numerosos. Cuento una anécdota muy gráfica. Un profesor de Filosofía comparó en una clase de segundo de Bachillerato la Biblia con un libro de Harry Potter, con la voluntad de indicar que no era científico, sino una creación literaria. Pues bien, dos alumnos le denunciaron a la dirección. La dirección exigió al profesor que pidiera perdón. Lo interesante es el argumento que ofreció la jefa de estudios, que era profesora de Historia, y quien dijo: «Esto es como cuando yo llego a la época de la Guerra Civil, paso de puntillas por el tema y no entro mucho porque hay alumnos de los dos bandos, hay que ser equilibrado en la docencia».

Ese argumento de esa profesora es como comparar a las víctimas con el victimario, al violador con la violada, es una equidistancia que está muy presente en muchos libros de texto. Hay muchos profesores que no llegan a explicar la época del franquismo porque el temario comienza por la Prehistoria. Otros llegan pero optan por pasar de puntillas, excepto los más comprometidos. Hay muchos que aún conciben que sigue habiendo una guerra fratricida, que hay que mirar hacia delante sin abordar el asunto porque culpan por igual a los golpistas y a los defensores de la democracia. Es una cultura educativa preocupante.

¿Qué consecuencias tiene esta falta de conocimiento en materia de memoria histórica en nuestra sociedad?

Las dictaduras siempre usan el olvido para imponer su visión de la historia y por eso la democracia es la garante y la responsable del recuerdo y la memoria que se lega a las futuras generaciones. Si un solo alumno o alumna acaba sus estudios obligatorios sin conocer lo que fue la represión franquista para varias generaciones, entre las que estuvieron en muchos casos sus propias familias, estamos ante una tragedia en pleno siglo XXI.