En la enciclopedia digital Wikipedia se relacionan 58 golpes de Estado en diferentes países en los que intervino Estados Unidos desde el final de la segunda guerra mundial.

Otra investigación señala que Estados Unidos llevó a cabo al menos 81 intervenciones conocidas, abiertas y encubiertas, en elecciones extranjeras entre los años1946 y 2000.

En otra más, se ha comprobado que sólo un 12,5 por ciento de todas las intervenciones militares o electorales que realizó Estados Unidos en otros países en el periodo llamado de Guerra Fría, de 1947 a 1989, buscaron promover una transición democrática en un Estado autoritario.

El análisis de todas esas intervenciones muestra unos patrones de conducta muy claros por parte de Estados Unidos.

– Considera que otros gobiernos son una «amenaza» si intentan nacionalizar recursos (petróleo, cobre, tierras, bancos…), regular capital extranjero, redistribuir la renta y riqueza más equitativamente, o no alinearse con Washington. Cuando eso ocurre, y aunque esos gobiernos hayan sido elegidos democráticamente, Estados Unidos ha intervenido con sabotaje económico, presión diplomática, desestabilización interna y, si no bastaba con eso, mediante golpes, guerras o intervenciones encubiertas y desestabilizadoras de cualquier otro tipo hasta acabar con ellos.

– Como queda dicho, Estados Unidos no ha buscado la democracia y el respeto a los derechos humanos al intervenir en otros países, como prueba que haya apoyado a dictadores como Pinochet (Chile) o Suharto (Indonesia), a los militares argentinos y a otras dictaduras centroamericanas, a las monarquías absolutas del Golfo, o que considere «amigos» a regímenes autoritarios.

– Las intervenciones de Estados Unidos en países extranjeros siempre concluyen con una mayor apropiación de sus recursos naturales o capitales, y en mayor presencia de sus empresas. El de 1953 en Irán, contra el Gobierno de Mossadegh que había nacionalizado el petróleo, instauró al Sha quien inmediatamente creó un consorcio petrolero con un 80 por ciento de su propiedad en manos de Gran Bretaña y Estados Unidos. Un año más tarde, promovió en Guatemala otro golpe para que United Fruit recuperase tierras y privilegios fiscales. El golpe de Pinochet y la CIA en Chile propició la amplia privatización de sus recursos naturales. El de Argentina hizo lo mismo y multiplicó la deuda, como en otros países, en beneficio de la banca internacional…. Igual sucedió en Honduras, Brasil, Irak, Afganistán, Indonesia y en muchos otros países.

– Estados Unidos nunca había intervenido mostrando sus verdaderos intereses, sino que recubría su actuación con relatos legitimadores: “lucha contra el comunismo”, “guerra contra las drogas”, “lucha contra el terrorismo», “defensa del orden internacional”, “seguridad”, “valores democráticos” …

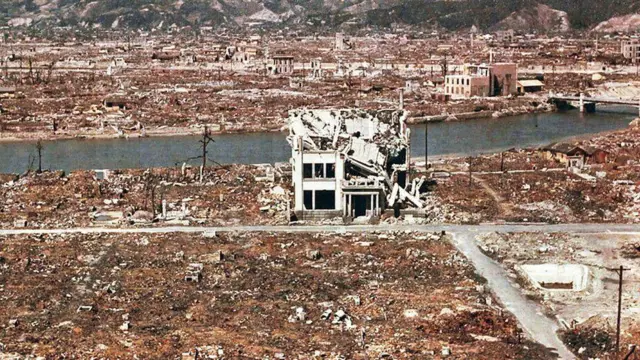

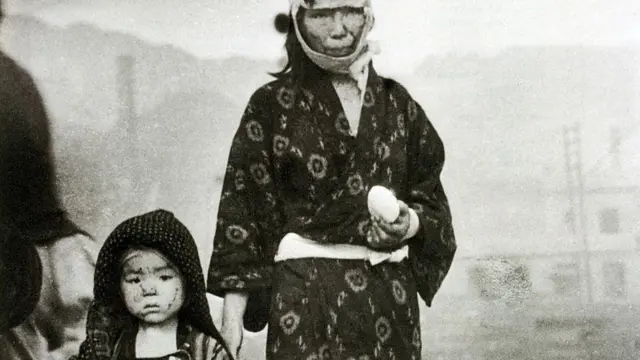

– Todas esas intervenciones se han realizado al margen de las leyes internacionales e incluso de las propias estadounidenses, cometiendo crímenes de guerra y torturando y matando de la forma más cruel a cientos de miles de personas. Por eso, Estados Unidos no sólo no se somete a la Corte Penal Internacional, sino que sanciona a sus jueces y fue el único país que, en 1998, se negó a suscribir el tratado que estableció una jurisdicción mundial para juzgar los crímenes de guerra, los de lesa humanidad y genocidio. En su lugar, castiga a los países que se niegan a reconocer la inmunidad de los soldados estadounidenses acusados de crímenes de guerra y ayuda a los que se abstienen de iniciar acciones contra ellos.

Lo que acaba de suceder en Venezuela es una acción criminal más de la administración de Estados Unidos, tanto si se atiende a sus razones como a sus formas. Viola todos los acuerdos internacionales y está justificada con mentiras, puesto que son los propios documentos internos de organismos estadounidenses (como mostré en este artículo de agosto pasado) los que han señalado que Venezuela no es quien produce, ni distribuye la droga que entra en aquel país.

No es verdad que Estados Unidos actúe para combatir a un autócrata, ni para hacer que haya más democracia en Venezuela, ni para combatir el narcotráfico (como ha dicho Trump al mismo tiempo que indultaba al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por ese delito). Estados Unidos sólo busca quedarse con la riqueza de Venezuela, con el petróleo, el oro y otros minerales valiosos y ahora ya no lo ocultan:

– La congresista María Elvira Salazar afirmó en una entrevista en Fox Business que la invasión de Venezuela sería un «festín para las compañías petroleras de Estados Unidos».

– El presidente Trump ha llegado a decir en su red Truth Social que intervendría en Venezuela porque el petróleo que hay en el subsuelo del país sudamericano ha sido robado a Estados Unidos. Daría risa si no fuera por la tragedia que provoca semejante barbaridad.

Sólo hay realmente una novedad tras el ataque criminal de Trump: ya no se disimula, ni se recurre a la retórica. Reconocen que invaden criminalmente a otro país para quedarse con su riqueza. El poder imperial se ha desnudado y está por ver si eso es una expresión de fortaleza o de declive y colapso.

Estamos viviendo un episodio más de un mundo que ha perdido la cabeza, el norte y el corazón, y que está dominado por psicópatas que sólo buscan lucrarse, dispuestos para ello a sortear cualquier ley, a destruir la democracia y acabar con el disfrute de los derechos humanos en el planeta.

Nada de lo que ha pasado en los últimos años en Venezuela con Nicolás Maduro puede justificar la intervención criminal de Estados Unidos. La violencia y ley del más fuerte pueden servir para solucionar problemas, si acaso, entre animales, pero nunca entre seres humanos. Donald Trump está demostrando que es el Hitler de nuestro tiempo y no va a parar hasta que ponga todo el mundo en llamas para que él mismo y los oligarcas que lo apoyan sigan ganando dinero.

Le están abriendo las puertas a las tinieblas y hay demasiado silencio mientras avanzan sin descanso. O respuestas muy tibias, tan tibias como las de la Unión Europea que producen vómito.

Tengo la sensación de que somos conscientes de ello millones de personas, no por razones de ideología o posición política, sino simplemente porque somos suficientemente inteligentes como para ver lo que se viene encima, además de mínimamente humanas, sensibles y decentes. Como imagino que también les ocurre a ellas, siento frustración, dolor y miedo, además de mucha impotencia, ante lo que está sucediendo. No sé bien qué se puede hacer, pero creo que tenemos el deber moral de expresar de cualquier forma en que podamos nuestra condena ante lo que se está gestando en el mundo y que queremos paz, diálogo y derechos humanos y no violencia y guerra, sea quien sea el que las promueva.