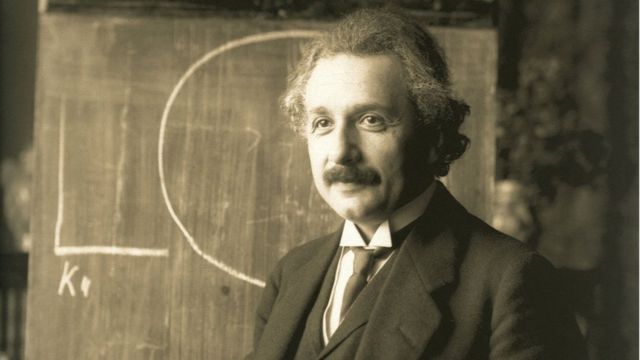

Mientras trabajaba evaluando solicitudes de patentes de métodos para sincronizar relojes y otros procedimientos rutinarios, Albert Einstein escribió cinco estudios científicos que revolucionaron la física hace 120 años.

Ese 1905 pasó a la historia como el Annus mirabilis ("año milagroso") del físico alemán.

Por ese entonces, era un empleado de la Oficina de Patentes de Berna, Suiza, que trabajaba ocho horas de lunes a sábado, aunque según cuenta en una carta a su amigo Conrad Habicht fechada entre junio y septiembre de 1905, cada día tenía "ocho horas para perder el tiempo".

En ese momento, Einstein también tenía dos años de casado y era padre primerizo, pero era sobre todo, un genio desconocido

Pese al anonimato, el entonces joven de 26 años estaba al tanto de las incógnitas pendientes para los científicos y dedicaba su tiempo libre a tratar de resolverlas.

Los cinco trabajos que Einstein escribió en 1905 y que publicó en la revista Annalen der Physik tratan sobre problemas relacionados con tres grandes ramas de la física de esa época: la mecánica clásica, el electromagnetismo y la termodinámica, explica a BBC Mundo Dennis Lehmkuhl, editor científico de Einstein Papers Project, del Instituto de Tecnología de California (Caltech).

Para el físico español Roberto Emparan, autor del libro "Iluminando el lado oscuro del universo", "es sorprendente que alguien joven, desconocido, vaya directamente al grano de los principales problemas abiertos".

"Pero Einstein tenía instinto para identificar los problemas importantes, reducirlos a su esencia y avanzar. En eso era excepcional", le dice Emparan a BBC Mundo.

Además, "tenía el ímpetu necesario" para prescindir de ideas convencionales y dejar al descubierto las contradicciones de la física, "y su imaginación visual le permitía dar saltos conceptuales que escapaban a otros pensadores más tradicionales", explica por su parte Walter Isaacson en la biografía "Einstein: su vida y su universo".

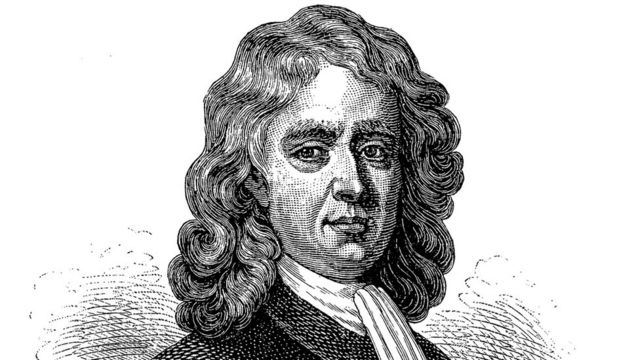

Como resultado de estas habilidades extraordinarias, dejó para la historia un Annus mirabilis como solo el célebre Isaac Newton había alcanzado antes.

Isaac Newton

Ese 1905 pasó a la historia como el Annus mirabilis ("año milagroso") del físico alemán.

Por ese entonces, era un empleado de la Oficina de Patentes de Berna, Suiza, que trabajaba ocho horas de lunes a sábado, aunque según cuenta en una carta a su amigo Conrad Habicht fechada entre junio y septiembre de 1905, cada día tenía "ocho horas para perder el tiempo".

En ese momento, Einstein también tenía dos años de casado y era padre primerizo, pero era sobre todo, un genio desconocido

Pese al anonimato, el entonces joven de 26 años estaba al tanto de las incógnitas pendientes para los científicos y dedicaba su tiempo libre a tratar de resolverlas.

Los cinco trabajos que Einstein escribió en 1905 y que publicó en la revista Annalen der Physik tratan sobre problemas relacionados con tres grandes ramas de la física de esa época: la mecánica clásica, el electromagnetismo y la termodinámica, explica a BBC Mundo Dennis Lehmkuhl, editor científico de Einstein Papers Project, del Instituto de Tecnología de California (Caltech).

Para el físico español Roberto Emparan, autor del libro "Iluminando el lado oscuro del universo", "es sorprendente que alguien joven, desconocido, vaya directamente al grano de los principales problemas abiertos".

"Pero Einstein tenía instinto para identificar los problemas importantes, reducirlos a su esencia y avanzar. En eso era excepcional", le dice Emparan a BBC Mundo.

Además, "tenía el ímpetu necesario" para prescindir de ideas convencionales y dejar al descubierto las contradicciones de la física, "y su imaginación visual le permitía dar saltos conceptuales que escapaban a otros pensadores más tradicionales", explica por su parte Walter Isaacson en la biografía "Einstein: su vida y su universo".

Como resultado de estas habilidades extraordinarias, dejó para la historia un Annus mirabilis como solo el célebre Isaac Newton había alcanzado antes.

Isaac Newton

Entre 1665 y 1666 el matemático, astrónomo y físico inglés desarrolló el cálculo, la teoría de la composición de la luz y la teoría de la gravedad, mientras estaba recluido en su casa familiar para protegerse de una epidemia de peste que asolaba Inglaterra.

¿De qué se trataban las cinco teorías qué escribió Einstein en su propio "año milagroso"?

1. Efecto fotoeléctrico

¿De qué se trataban las cinco teorías qué escribió Einstein en su propio "año milagroso"?

1. Efecto fotoeléctrico

Fue por esta investigación, publicada en junio de 1905, que Einstein ganó el premio Nobel de Física en 1921 (y no por la teoría de la relatividad).

Desde 1887, gracias a Heinrich Hertz, los científicos conocían el efecto fotoeléctrico, que se produce cuando una placa metálica, al ser iluminada, emite electrones y genera una corriente eléctrica.

Los físicos de la época no podían explicar algunas particularidades del efecto fotoeléctrico si partían de la premisa -dominante en aquella época- de que la luz era una onda, dice el físico John Rigden en su libro Einstein 1905: The Standard of Greatness.

Max Planck

El físico alemán Max Planck ya había introducido la idea de que la luz podía ser emitida o absorbida en forma de pequeños paquetes discontinuos de energía, que denominó "cuantos".

"Pero en verdad, [Planck] no creía que [los cuantos] fueran reales", dice el físico Christophe Galfard en su libro "Para entender E=mc²".

"Pensaba en ellos como un truco matemático para que le salieran bien los resultados de sus experimentos", agrega.

Sin embargo, Einstein aplicó la idea de Planck al efecto fotoeléctrico, al proponer que la luz realmente podía comportarse como un conjunto de partículas.

Einstein llamó "cuantos de luz" a estas partículas, que posteriormente pasaron a conocerse como "fotones".

De acuerdo a Einstein, era más fácil que la luz incidiera sobre electrones particulares concentrando su energía en forma de partículas en vez de hacerlo en forma de ondas continuas.

Las ondas no tendrían la energía suficiente para expulsar electrones del metal. En cambio cada partícula de luz podría colisionar directamente con cada electrón y expulsarlo, explica Rigden en Einstein 1905: The Standard of Greatness.

Einstein se refiere a esta investigación como "muy revolucionaria" en una carta enviada a Habitch, fechada en mayo de 1905, en la que le enumera cuatro de los estudios que estaba desarrollando ese año.

"Este estudio nos dejaba en una situación en la que no sabíamos cuál era el suelo firme para continuar. No encajaba con la física anterior", le dice Emparan a BBC Mundo. "Durante mucho tiempo este artículo no fue tomado muy en serio".

"El propio Planck, viendo una aplicación de sus ideas que parecía explicar bien las cosas, no lo aceptó. Porque la luz tenía propiedades de onda muy bien verificadas", agrega.

"Ese era el grado de confusión que había en la época. Pero Einstein tuvo un instinto excepcional para moverse en estas situaciones de confusión", señala.

De hecho, al mismo tiempo que demostraba que la luz se comporta como partículas, Einstein subrayó que "no era necesario descartar la teoría ondulatoria, pues podía seguir resultando útil para explicar fenómenos ópticos", dice Isaacson en la biografía del físico.

"Más adelante ya se comprobó que algunos fenómenos los explicas si la luz se comporta como partículas y otras veces mejor como ondas, pero tiene ambas propiedades", explica Emparan.

Sin embargo, esta dualidad de onda-partícula de la luz, uno de los fundamentos de la física cuántica, desconcertó a Einstein hasta muchos años después, escribe Isaacson.

En una carta enviada a su amigo Michele Besso, en 1951, le cuenta: "Estos 50 años de reflexión no me han llevado en absoluto más cerca de la respuesta a la pregunta: '¿Qué son los cuantos de luz?'".

2. Determinación de las dimensiones moleculares

Este estudio le valió su doctorado en la Universidad de Zúrich, en Suiza.

Varios autores lo consideran como parte del "año milagroso" porque Einstein terminó de escribirlo en abril de 1905 y lo envió a Annalen der Physik en agosto, pero fue publicado en enero de 1906, después de corregir algunos cálculos.

En esta investigación, Einstein desarrolló un método de dos ecuaciones para medir el tamaño y la masa de las moléculas.

Las ecuaciones se valían de datos sobre la viscosidad (resistencia que ofrece un líquido a la acción de fluir) y la difusión de partículas de azúcar en agua, para despejar las dos variables que buscaba: el tamaño de las moléculas y el número que hay de ellas (conocido como el número de Avogadro).

"Su tesis se convertiría en uno de sus trabajos más citados y de mayor utilidad práctica, con aplicaciones en ámbitos tan diversos como la mezcla de cemento, la producción de leche y la fabricación de aerosoles", señala Isaacson en la biografía del físico.

Mileva Maric y Albert Einstein

"Pero en verdad, [Planck] no creía que [los cuantos] fueran reales", dice el físico Christophe Galfard en su libro "Para entender E=mc²".

"Pensaba en ellos como un truco matemático para que le salieran bien los resultados de sus experimentos", agrega.

Sin embargo, Einstein aplicó la idea de Planck al efecto fotoeléctrico, al proponer que la luz realmente podía comportarse como un conjunto de partículas.

Einstein llamó "cuantos de luz" a estas partículas, que posteriormente pasaron a conocerse como "fotones".

De acuerdo a Einstein, era más fácil que la luz incidiera sobre electrones particulares concentrando su energía en forma de partículas en vez de hacerlo en forma de ondas continuas.

Las ondas no tendrían la energía suficiente para expulsar electrones del metal. En cambio cada partícula de luz podría colisionar directamente con cada electrón y expulsarlo, explica Rigden en Einstein 1905: The Standard of Greatness.

Einstein se refiere a esta investigación como "muy revolucionaria" en una carta enviada a Habitch, fechada en mayo de 1905, en la que le enumera cuatro de los estudios que estaba desarrollando ese año.

"Este estudio nos dejaba en una situación en la que no sabíamos cuál era el suelo firme para continuar. No encajaba con la física anterior", le dice Emparan a BBC Mundo. "Durante mucho tiempo este artículo no fue tomado muy en serio".

"El propio Planck, viendo una aplicación de sus ideas que parecía explicar bien las cosas, no lo aceptó. Porque la luz tenía propiedades de onda muy bien verificadas", agrega.

"Ese era el grado de confusión que había en la época. Pero Einstein tuvo un instinto excepcional para moverse en estas situaciones de confusión", señala.

De hecho, al mismo tiempo que demostraba que la luz se comporta como partículas, Einstein subrayó que "no era necesario descartar la teoría ondulatoria, pues podía seguir resultando útil para explicar fenómenos ópticos", dice Isaacson en la biografía del físico.

"Más adelante ya se comprobó que algunos fenómenos los explicas si la luz se comporta como partículas y otras veces mejor como ondas, pero tiene ambas propiedades", explica Emparan.

Sin embargo, esta dualidad de onda-partícula de la luz, uno de los fundamentos de la física cuántica, desconcertó a Einstein hasta muchos años después, escribe Isaacson.

En una carta enviada a su amigo Michele Besso, en 1951, le cuenta: "Estos 50 años de reflexión no me han llevado en absoluto más cerca de la respuesta a la pregunta: '¿Qué son los cuantos de luz?'".

2. Determinación de las dimensiones moleculares

Este estudio le valió su doctorado en la Universidad de Zúrich, en Suiza.

Varios autores lo consideran como parte del "año milagroso" porque Einstein terminó de escribirlo en abril de 1905 y lo envió a Annalen der Physik en agosto, pero fue publicado en enero de 1906, después de corregir algunos cálculos.

En esta investigación, Einstein desarrolló un método de dos ecuaciones para medir el tamaño y la masa de las moléculas.

Las ecuaciones se valían de datos sobre la viscosidad (resistencia que ofrece un líquido a la acción de fluir) y la difusión de partículas de azúcar en agua, para despejar las dos variables que buscaba: el tamaño de las moléculas y el número que hay de ellas (conocido como el número de Avogadro).

"Su tesis se convertiría en uno de sus trabajos más citados y de mayor utilidad práctica, con aplicaciones en ámbitos tan diversos como la mezcla de cemento, la producción de leche y la fabricación de aerosoles", señala Isaacson en la biografía del físico.

Mileva Maric y Albert Einstein

3. Movimiento browniano

En 1827 Robert Brown, un botánico escocés, observó en el microscopio que unas partículas de polen llamadas amiloplastos se movían aleatoriamente cuando estaban suspendidas en agua, sin seguir un patrón definido. Pero no supo explicar por qué.

Este misterioso movimiento pasó a ser conocido como "movimiento browniano".

En su investigación, publicada en 1905, Einstein dijo que las partículas suspendidas se movían al ser colisionadas por pequeñas partículas del agua, que a su vez se movían por efecto del calor, un fenómeno de la termodinámica.

Mientras más calor haya, más se mueven las partículas, que no serían otra cosa que átomos y moléculas de agua.

Esta explicación de Einstein sirvió como una prueba de la existencia de los átomos, que en esa época todavía no estaba completamente confirmada.

Aunque hoy parezca contradictorio, en aquel entonces se podía creer en los electrones del efecto fotoeléctrico sin creer en los átomos, porque los primeros todavía no se consideraban como parte de los segundos, sino solo como pequeñas partículas de la materia con carga eléctrica negativa, dice Lehmkuhl a BBC Mundo.

Para Lehmkuhl, "el trabajo sobre el movimiento browniano es estructuralmente similar al del efecto fotoeléctrico".

Las teorías vigentes en la época describían a los líquidos y a la luz como objetos "continuos", explica.

"Einstein se preguntó: '¿Qué pasa si asumimos que estos no son realmente continuos, sino que tienen una estructura de partículas?'. Eso es lo que une a ambos estudios", agrega.

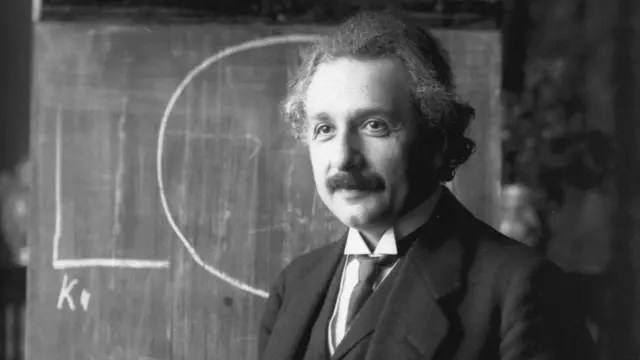

4. Electrodinámica de los cuerpos en movimiento o "relatividad especial"

Quizá este artículo, publicado en septiembre de 1905, sea el más famoso de los cinco que escribió en el "año milagroso".

Einstein contaba que el origen de su trabajo sobre la relatividad especial se remontaba a un problema que él mismo se había planteado a los 16 años: ¿cómo se vería un rayo de luz si uno viajara al lado de este a su misma velocidad?, cuenta Isaacson en la biografía del físico.

Albert Einstein

Para resolver el problema, Einstein partió de dos grandes postulados: el de la relatividad de Galileo Galilei, de 1632, y de las ecuaciones del electromagnetismo de James Clerk Maxwell.

Es por esto que la relatividad especial fue un problema "límite" entre la mecánica clásica y la electrodinámica, dice Lehmkuhl.

Según la relatividad de Galileo, "las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que se muevan a velocidad constante unos con respecto a otros", apunta Isaacson.

Siguiendo este principio, si dos cuerpos se mueven a velocidad constante en relación al otro, no se puede saber cuál se mueve y cuál está en reposo. Además, las velocidades de los cuerpos debían sumarse o restarse, dependiendo de si el observador se acerca o se aleja.

Por su parte, en el siglo XIX, Maxwell había descubierto que "la luz era la manifestación visible de todo un abanico de ondas electromagnéticas", dice Isaacson, al determinar que la luz y las ondas viajan a la misma velocidad, 300.000 km/s.

Las ecuaciones de Maxwell mostraban que "la luz viajaba siempre a una velocidad constante de 300.000 km/s, independientemente de la velocidad de la fuente emisora".

Según la relatividad de Galileo, si Einstein viajaba a la misma velocidad que un rayo, este debía verse como un campo magnético en reposo (como cuando vamos en un auto y otros que viajan a la misma velocidad parecen estar quietos).

Pero según las ecuaciones de Maxwell, la luz debía mantener su velocidad de 300.000 km/s.

Entonces, ¿cuál de los dos postulados era cierto?

Albert Einstein

Es por esto que la relatividad especial fue un problema "límite" entre la mecánica clásica y la electrodinámica, dice Lehmkuhl.

Según la relatividad de Galileo, "las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que se muevan a velocidad constante unos con respecto a otros", apunta Isaacson.

Siguiendo este principio, si dos cuerpos se mueven a velocidad constante en relación al otro, no se puede saber cuál se mueve y cuál está en reposo. Además, las velocidades de los cuerpos debían sumarse o restarse, dependiendo de si el observador se acerca o se aleja.

Por su parte, en el siglo XIX, Maxwell había descubierto que "la luz era la manifestación visible de todo un abanico de ondas electromagnéticas", dice Isaacson, al determinar que la luz y las ondas viajan a la misma velocidad, 300.000 km/s.

Las ecuaciones de Maxwell mostraban que "la luz viajaba siempre a una velocidad constante de 300.000 km/s, independientemente de la velocidad de la fuente emisora".

Según la relatividad de Galileo, si Einstein viajaba a la misma velocidad que un rayo, este debía verse como un campo magnético en reposo (como cuando vamos en un auto y otros que viajan a la misma velocidad parecen estar quietos).

Pero según las ecuaciones de Maxwell, la luz debía mantener su velocidad de 300.000 km/s.

Entonces, ¿cuál de los dos postulados era cierto?

Albert Einstein

"Einstein dijo: 'Vamos a asumir que los dos son verdaderos'. Para que encajen, Einstein se deshizo de la idea de simultaneidad absoluta", explica Lehmkuhl.

Eliminar la simultaneidad absoluta significaba que dos sucesos que son simultáneos para un observador, dejan de serlo cuando el observador se mueve con respecto a uno de los dos sucesos, según explicó Einstein en su artículo.

"Dado que no existe la simultaneidad absoluta, tampoco existe el tiempo real o absoluto. Como Einstein señalaría más tarde: 'No hay ningún tictac audible en ninguna parte del mundo que pueda considerarse que es el tiempo'", dice Isaacson. "Einstein señalaba que si el tiempo es relativo, el espacio y la distancia también lo son".

"Las mediciones del tiempo y del espacio pueden ser relativas, dependiendo del movimiento de uno o más observadores. Y no hay forma alguna de afirmar que uno de los observadores es quien está en lo cierto", dice Isaacson.

Con la relatividad especial, que se aplica a cuerpos que se mueven a velocidad constante, Einstein derribó la idea de simultaneidad absoluta, del tiempo y espacio absolutos y confirmó a la velocidad de la luz como una constante universal, independientemente de la posición, movimiento o velocidad del observador.

5. Equivalencia de la masa y energía

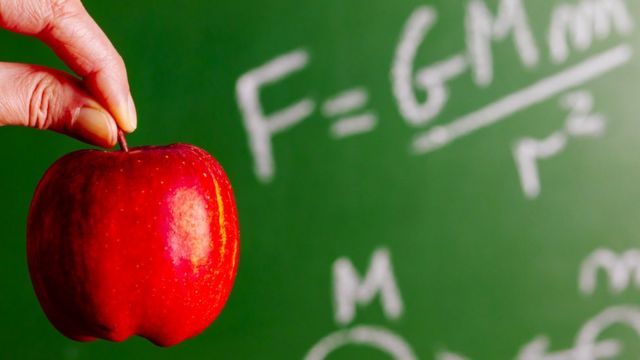

En esta investigación, publicada en noviembre de 1905, Einstein presentó la fórmula E=mc², que es tal vez la ecuación más famosa de la historia, aunque no necesariamente sea la más fácil de entender.

En una carta enviada a Habitch, entre junio y septiembre de 1905, Einstein se refiere a este estudio, aunque reconoce que duda de sus resultados.

E=mc²

Eliminar la simultaneidad absoluta significaba que dos sucesos que son simultáneos para un observador, dejan de serlo cuando el observador se mueve con respecto a uno de los dos sucesos, según explicó Einstein en su artículo.

"Dado que no existe la simultaneidad absoluta, tampoco existe el tiempo real o absoluto. Como Einstein señalaría más tarde: 'No hay ningún tictac audible en ninguna parte del mundo que pueda considerarse que es el tiempo'", dice Isaacson. "Einstein señalaba que si el tiempo es relativo, el espacio y la distancia también lo son".

"Las mediciones del tiempo y del espacio pueden ser relativas, dependiendo del movimiento de uno o más observadores. Y no hay forma alguna de afirmar que uno de los observadores es quien está en lo cierto", dice Isaacson.

Con la relatividad especial, que se aplica a cuerpos que se mueven a velocidad constante, Einstein derribó la idea de simultaneidad absoluta, del tiempo y espacio absolutos y confirmó a la velocidad de la luz como una constante universal, independientemente de la posición, movimiento o velocidad del observador.

5. Equivalencia de la masa y energía

En esta investigación, publicada en noviembre de 1905, Einstein presentó la fórmula E=mc², que es tal vez la ecuación más famosa de la historia, aunque no necesariamente sea la más fácil de entender.

En una carta enviada a Habitch, entre junio y septiembre de 1905, Einstein se refiere a este estudio, aunque reconoce que duda de sus resultados.

E=mc²

"Una consecuencia del estudio de la electrodinámica (relatividad especial) cruzó mi mente. El principio de la relatividad, junto con las ecuaciones de Maxwell, requieren que la masa sea una medida directa de la energía contenida en un cuerpo. La luz transporta masa con ella", le dice a su amigo.

"La idea es divertida y seductora pero hasta donde sé, Dios podría estar riéndose de todo el asunto y podría muy bien haberme tomado el pelo", añade.

Sin embargo, Einstein tenía razón. En la fórmula que propuso, "E" es por energía, "m" es por masa y "c", por la velocidad de la luz (300.000 km/s) al cuadrado.

El aumento de energía causa un aumento directamente proporcional en la masa. En otras palabras, al viajar más rápido y aumentar la energía, la masa crece, y mientras más masa tiene un objeto, más difícil es acelerar, por lo que nada puede alcanzar la velocidad de la luz.

Esta fórmula completó la teoría de la relatividad especial.

"El brote de creatividad de Einstein en 1905 resultó asombroso", escribe Isaacson.

Y continúa: "Había concebido una revolucionaria teoría cuántica de la luz, había contribuido a probar la existencia de los átomos, había explicado el movimiento browniano, había cambiado el concepto de espacio y tiempo, y había ideado la que se convertiría en la ecuación más conocida de la historia de la ciencia".

En palabras de Lehmkuhl: "Todos los estudios de 1905 fueron la culminación de años de investigación y de pensar sobre estos temas. En 1905 todo se puso en su lugar".

*Este artículo fue publicado originalmente el 9 de junio de 2020.

"La idea es divertida y seductora pero hasta donde sé, Dios podría estar riéndose de todo el asunto y podría muy bien haberme tomado el pelo", añade.

Sin embargo, Einstein tenía razón. En la fórmula que propuso, "E" es por energía, "m" es por masa y "c", por la velocidad de la luz (300.000 km/s) al cuadrado.

El aumento de energía causa un aumento directamente proporcional en la masa. En otras palabras, al viajar más rápido y aumentar la energía, la masa crece, y mientras más masa tiene un objeto, más difícil es acelerar, por lo que nada puede alcanzar la velocidad de la luz.

Esta fórmula completó la teoría de la relatividad especial.

"El brote de creatividad de Einstein en 1905 resultó asombroso", escribe Isaacson.

Y continúa: "Había concebido una revolucionaria teoría cuántica de la luz, había contribuido a probar la existencia de los átomos, había explicado el movimiento browniano, había cambiado el concepto de espacio y tiempo, y había ideado la que se convertiría en la ecuación más conocida de la historia de la ciencia".

En palabras de Lehmkuhl: "Todos los estudios de 1905 fueron la culminación de años de investigación y de pensar sobre estos temas. En 1905 todo se puso en su lugar".

*Este artículo fue publicado originalmente el 9 de junio de 2020.