_- La matematización de la realidad arrancó con el francés y, bajo el empuje de la física newtoniana, ha gobernado el destino filosófico de Europa y podríamos decir que del mundo.

Las matemáticas son falsas. ¿Qué se quiere decir? Que falsean la vida, que la tasación numérica y cuantitativa del universo supone un reduccionismo intolerable. Ofrecen un sucedáneo de realidad, siniestro, donde no hay deseo ni voluntad, donde todo sucede impersonalmente. Al mismo tiempo, las matemáticas son la invención más prodigiosa de la imaginación humana. Hacen creer que el fondo de lo real es racional. Y esa fue la fe de Descartes, una convicción que, generalmente, aparece en la juventud. Lo real es racional. Lo real puede someterse al escrutinio matemático y éste lo reflejará fielmente. Esa fue la apuesta de un joven metido a militar, seguro de sí mismo, que advirtió en sueños los signos de su vocación filosófica. Un sueño de juventud que plasmó en el Discurso del método y que ha marcado la Edad Moderna. Hasta el punto de que la fe en la racionalidad del mundo (de origen onírico) todavía se enseña en las escuelas. La matematización de la realidad arrancó con el francés y, bajo el empuje de la física newtoniana, ha gobernado el destino filosófico de Europa y podríamos decir que del mundo.

Creo que fue Bertrand Russell quien dijo que a ningún viejo le interesan las matemáticas. Pues el matemático, como advirtió Demócrito, se arranca los ojos para pensar. Y la vida, cuando es veterana, lo que quiere es seguir viendo, seguir sintiendo. Se interesa, fundamentalmente, por el deseo y la percepción. Por indagar cómo la percepción va suscitado el deseo de nuevas percepciones. En ningún caso renunciará al color, como hace el matemático, pues el color es irracional. A la inteligencia madura los modelos matemáticos del universo le hacen sonreír, le parecen el juego inocente (y brillante) de una inteligencia que todavía no ha vivido lo suficiente. Pero ocurre que el sueño matemático, la tentación geométrica, como me gusta llamarla, ha dado unos réditos magníficos a nuestra civilización. Ha hecho posible la expansión colonial y dominar el mundo mediante el poder tecnológico. Nos ha llevado a la Luna, al bosón de Higgs, a la bomba de nuclear y al laboratorio global (a un experimento planetario propiciado por un engendro biotecnológico). Las matemáticas son muy útiles para la guerra, también para controlar el flujo de la información. Las matemáticas no sólo crean teoremas, crean opinión. La consecuencia final de todo ello es moral. Modelos matemáticos (algoritmos) nos dirán qué es bueno y qué es malo, quién es el tirano, cual es el tratamiento adecuado para enfermedades globales, cómo concebir, en definitiva, la realidad.

Un sueño de juventud

La noche del 10 de noviembre de 1619 es un momento tan decisivo para la historia de Europa como la batalla contra los turcos de Solimán el Magnífico a las puertas de Viena (1519) o el desembarco de Normandía (1945). Pero lo que ocurre aquella noche no es un episodio bélico sino imaginal. Un joven soldado, educado por los jesuitas, brillante y decidido, tiene una serie de sueños en un campamento militar. De esa experiencia sale un librito, más biográfico que científico, que servirá de fundamento a una ciencia que todavía no existe, la física moderna (creada por Newton medio siglo después), y a otra que, aunque antigua, se verá profundamente renovada: la matemática moderna.

En ese preciso instante nace, de la imaginación, la fe racionalista. Esa fe sustituye a otra fe, anquilosada, que ha dejado de inspirar, que se ha enredado en monsergas escolásticas y academicistas. Las mentes más brillantes de Europa se volcarán en ella. Spinoza, Leibniz (sólo parcialmente), Voltaire, Newton, Laplace, los philosophes, y ese impulso llegará hasta el positivismo del XIX, que dominará por completo la ciencia. Las matemáticas, siendo una fantasía, son una vía posible en nuestras relaciones con el universo. Un universo que en el mundo antiguo concebía mediante cualidades y que pasa a ser de cantidades. Esa es la vía que elige Europa, cansada del puritanismo, las bulas papales y el control jesuítico. Europa se adhiere con entusiasmo a la premisa de Galileo: la naturaleza habla el lenguaje de las matemáticas. Aprendiendo esa lengua, podremos dialogar con ella, o mejor, persuadirla, de que se avenga a nuestros deseos (todo empieza y termina en el deseo). El siguiente paso, claro está, es que, nosotros, al reflejarnos en la naturaleza, quedamos matematizados, es decir, pasamos a ser seres regidos por leyes numéricas y equivalencias cuantitativas. Siendo matemáticos, podemos dar el siguiente paso, considerarnos mecánicos. El ser humano como mecanismo, pariente cercano del androide. Esta es, de manera simplificada, la visión moderna de lo humano. Si no fuera por el temporal que se avecina, resultaría cómica.

¿Dónde han quedado la percepción y el deseo que, según Leibniz y ciertas filosofías de origen indio, son los constituyentes esenciales de lo real? La respuesta es sencilla. Se han mecanizado. La percepción y el deseo son también mecanismos. El mundo al revés. La causa es ahora el efecto. Mecanismos reparables, modificables, perfeccionables. De toda esa deriva; que es la nuestra y con la que habremos de negociar (no valen escapismos, no hay vuelta posible a la selva, ni regreso a Oriente); el primer representante es Descartes.

La Flèche¿Quién fue Descartes? Un tipo singular, de carácter fuerte, que sabe estar solo, independiente y valiente. Un tipo que trabajaba en la cama y se despertaba más tarde de lo normal. Y cuando se lo reprochaban aducía que “dormía más despacio”. Un joven que, como dice Valéry, tiene alma de geómetra. Y que, para pensar con más claridad, es capaz de reducir la geometría (la figura) al álgebra (la relación numérica). La geometría le provoca (como dirían en Venezuela), la geometría no es sólo el modelo, es el excitante de su pensamiento. La geometría es atractiva, le apetece. Hoy sabemos que geometrías hay muchas (entonces no). Sabemos que la de Euclides, la más simple e intuitiva, es provinciana. Es decir, funciona en las distancias cortas. Es una verdad local, de pueblo. Sirve para hacer un puente o un edificio. Le pasa algo parecido a la física de Newton, que también es local y puede servir, como mucho, para llegar a la Luna.

Descartes es orgulloso, reservado y altivo (a pesar de su corta estatura, o precisamente por ello). Parece tímido, pero cuando le provocan es combativo, agresivo y puede perder los papeles. Entre la prominente nariz y las pobladas cejas, brilla una mirada inquisitiva y atenta. No es atlético ni agraciado, pero tiene una buena opinión de sí mismo (esa que da la inteligencia). A diferencia de otros filósofos, sabe escribir. Lo hace en francés, una lengua vulgar, no científica. Sus obras no han dejado de publicarse durante cuatro siglos y con ellas arranca el pensamiento moderno. Cincuenta años transcurren entre la publicación del Discurso del método (1637) y los Principia Mathematica de Newton (1687), dos obras que deciden el destino de nuestra civilización. Cuando Descartes escribía todavía no existía la Física, tal y como hoy la conocemos, que será la ciencia dominante hasta nuestro siglo, donde empieza a ser sustituida (lo estamos viviendo) por la biotecnología. En las escuelas de secundaria se enseña que con la ciencia moderna la humanidad logró una mayor comprensión y dominio de la naturaleza. Ambas cosas son discutibles, sobre todo la primera. Respecto a lo segundo, el dominio excesivo termina en revuelta, la obsesión por el control en caos. Ya se sabe, lo mejor es enemigo de lo bueno.

Enrique IV, nacido protestante, convertido al catolicismo (“París bien vale una misa”), vuelto a la fe protestante y asesinado por un jesuita, funda en 1604 el Colegio de La Flèche. Los jesuitas, a los que el rey ha permitido regresar, educan en esta institución a los hijos de la nobleza. Hay amores que matan. Enrique IV, defensor de los jesuitas, será asesinado por uno de ellos. Habiendo sido protestante, muchos no se creyeron su conversión. El regicidio será la antesala de la Guerra de los Treinta Años. El corazón del rey asesinado, metido en una urna, descansará en La Flèche. Descartes ingresa en La Flèche con diez años. Hay lecciones diarias, debates y discusiones semanales. Todo en latín, el uso del francés está castigado. Cuando abandona el colegio tiene la sensación de que sale más confundido de lo que entró.

Los sueños y el método

Descartes ha decidido dejar las clases y estudiar el gran libro del mundo. El resto de su juventud lo pasará viajando, visitando cortes y ejércitos, mezclándose con la gente. Encuentra más verdad entre los ciudadanos del mundo que entre los profesores. Los primeros serán castigados si se equivocan en sus razonamientos, mientras que los errores de los eruditos no tienen consecuencias prácticas. Se une al ejército de Guillermo de Orange. La elección de ese destino sigue siendo un misterio. Un ejército protestante, enemigo del poder de los Austrias, para un católico educado por los jesuitas. La posibilidad del espionaje no debe descartarse. Poco después, abandona los Países Bajos para incorporarse a otro ejército, esta vez más afín a su condición de católico. Maximiliano de Baviera se dirige a Praga para vengar la defenestración allí ocurrida. Se mantiene al margen del combate, quizá como mero observador o como ingeniero militar, no lo sabemos.

Las matemáticas, siendo una fantasía, son una vía posible en nuestras relaciones con el universo

El filósofo tiene una epifanía, una visión del método que “desvelará todo el conocimiento”. Ocurre la noche del 10 de noviembre de 1619, tras un día de cavilaciones en una habitación caldeada por una estufa, seguido de una noche de sueños extraordinarios que anota escrupulosamente en su cuaderno. Sus primeros biógrafos localizan el acontecimiento en Ulm, un año antes de la Batalla de la Montaña Blanca, cuando se dirige al encuentro del ejército de Maximiliano. Descartes considera estos sueños proféticos. El espíritu de la verdad le ha poseído, ahora ambiciona un conocimiento completo y definitivo.

En 1629, tras una reunión con el cardenal Berulle, ministro del rey de Francia, se exilia en las Provincias Unidas de manera permanente. Cambia con frecuencia de domicilio y mantiene en secreto de su paradero. Se ha sugerido que ya no era bienvenido en Francia y que le invitaron a abandonar el país debido a su alianza con los jesuitas, defensores de los intereses de los Austrias y enemigos de Francia. Sea como fuere, se establece en los Países Bajos, donde pasará los siguientes veinte años de su vida, los más productivos, entre el mar y los marjales jalonados de molinos de viento. Las Provincias Unidas son pacíficas, tolerantes y cada vez más ricas. Vive en el anonimato y pide a Mersenne que no revele a nadie su paradero. Pero poco hay de retiro en su nueva ciudad. Vive en un barrio bullicioso, populoso y activo. Ámsterdam es el centro de innumerables rutas comerciales. En el puerto trabaja el padre de Baruj Spinoza, que está a punto de nacer muy cerca de allí, y que enseñará su filosofía a jóvenes inquietos que buscan otros modelos de realidad.

El ser humano es un compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo es “una estatua o máquina hecha de tierra”. La digestión, la circulación, la respiración, los espíritus animales que recorren el cerebro y los nervios, constituyen una maquinaria, parecida a la de las estatuas parlantes de los jardines reales de Saint Germain. Los nervios son como las tuberías de las fuentes de aquellos jardines. El alma racional reside en el cerebro como el guarda de las fuentes que maneja los depósitos. Ahora bien, sólo el ser humano tiene alma, el resto de los animales son meramente máquinas, privadas de emociones y sensaciones, simples mecanismos de estímulo y respuesta. La partición cartesiana: ser humano libre y consciente, el resto de los seres mecánicos e inconscientes, tendrá un poderoso impacto en la civilización occidental, que encontrará en ella la justificación para un expolio ilimitado del entorno natural.

Las aspiraciones de Descartes quedan definidas en el Discurso del método, que marca el camino que seguirá en la vida, “cultivar la razón y avanzar cuanto pueda en el conocimiento de la verdad”. Cuando empieza a utilizar el método, siente “un contento tan grande que no creo que nadie haya podido disfrutar de otro más dulce o puro en esta vida”. Toma algunas notas. Promete no apartarse de la apariencia de ortodoxia. “El temor de Dios es el principio de la sabiduría”. Avanzará por el escenario del mundo “enmascarado como hacen los actores para ocultar sus rostros encendidos”. Las ciencias deben trabajar emboscadas. Se compromete a no aceptar nada que no sea evidente, guiado por una retórica de lo elemental que hoy puede resultar ingenua. Hacer clasificaciones completas y exhaustivas de cada asunto. Dividir cada una de las dificultades en tantas partes como sea posible. Dirigir con orden sus pensamientos. Ascender poco a poco de lo más sencillo y fácil a lo más complicado y difícil. Esboza un código moral provisional. Lo primero es obedecer las leyes y costumbres locales (manteniéndose fiel a la religión que ha heredado de sus padres). Lo segundo, un principio estoico, “dominarme a mí mismo antes que a la fortuna”. Lo tercero, cultivar la razón para avanzar en el conocimiento de la verdad.

'El discurso del método' de Descartes, expuesto en la Biblioteca Nacional de España en 2018.

EDUARDO PARRA (GETTY IMAGES)

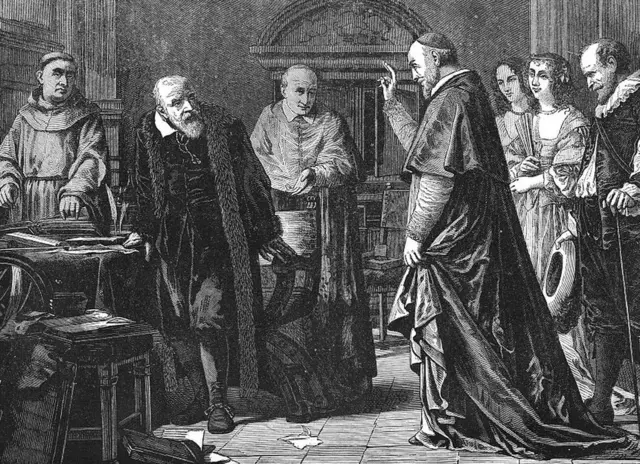

En el verano de 1633, Galileo es detenido por la Inquisición y condenado a arresto domiciliario de por vida. Todas las copias del Sistema del mundo son arrojadas al fuego. Descartes sigue de cerca el proceso. Galileo, experto en lentes y copernicano, ha visto las montañas de la luna y las lunas de Júpiter y ha escrito algo que quedará para siempre grabado en la mente del filósofo: “La naturaleza habla el lenguaje de las matemáticas”.

Correspondencias

Desde Holanda Descartes mantiene una intensa correspondencia con dos mujeres que será decisivas en su vida: la princesa Isabel de Bohemia y la reina Cristina de Suecia. Ambas le urgen a escribir sobre asuntos que de otro modo no hubiera abordado. A Descartes no le interesa tanto la metafísica como a ellas, a la que sólo decía “muy pocas horas al año”. La correspondencia con la princesa Isabel de Bohemia, una princesa pobre, hija de un rey derrotado, nos ofrece vislumbres de la moral cartesiana. Algunos han percibido entre líneas una pulsión erótica e incluso el enamoramiento. La princesa ha observado los efectos en su salud de los estados emocionales y quiere saber más. Pide al filósofo que le resuelva el problema mente-cuerpo, que ni el Buda pudo resolver y que, como todo el mundo sabe, carece de solución, pese a las promesas de las neurociencias, que sólo hacen que prometer (y así, financiarse). A tal efecto, redacta un breve tratado: Las pasiones del alma, donde se reafirma en su dualismo y da una explicación mecánica a las mismas, afirmando que la glándula pineal, en el interior del cerebro, es la sede del alma, y que desde allí radia al resto del cuerpo mediante los “espíritus animales”. Distingue, de paso, entre el amor benevolente, que nos hace querer el bienestar de lo que amamos, y el amor concupiscente, que nos empuja a poseer aquello que amamos. Una distinción que sólo concierne a los efectos del amor, no a su esencia. Tras algunos comentarios sobre Séneca, afirma que la felicidad consiste en “el perfecto contento interior” y le inculca cuatro verdades del estoicismo: que hay un Dios del que depende todo, que las almas existen con independencia del cuerpo y son más nobles que éste, que el universo es inmenso y debemos maravillarnos de que esté por completo a nuestro a servicio, y que vivimos en sociedad y el interés general es más importante que el individual.

Descartes regresa a París para solicitar en la corte una pensión. En un pergamino hermosamente sellado, se le ha insinuado un cargo, un puesto diplomático o un título. Hay una escena que sobrecoge y que es antesala de su muerte. Descartes ha alquilado en el centro de la ciudad unas lujosas habitaciones, cerca de palacio. Se mira complacido en el espejo. Acaba de comprar un elegante traje de seda verde, un sombrero emplumado y una espada. Se ve a sí mismo como caballero pensionista del rey. Pero la revuelta de La Fronda echa por tierra sus planes. Se levantan 1200 barricadas por todo París, que hacen imposible y peligrosa la circulación. El rey Luis XIV es todavía un muchacho y la regencia está en manos de su madre. Ana de Austria ha vaciado las arcas reales y el filósofo regresa a Holanda cuando constata que no habrá pensión. Un fracaso que le llevará a aceptar la invitación de la reina Cristina de Suecia. La correspondencia entre el filósofo y Chanut, embajador francés en Suecia, llena de insinuaciones, confirma el deseo de Descartes de moverse en los círculos del poder. En la corte de Estocolmo morirá prematuramente, oficialmente de neumonía, aunque algunos dicen que envenenado.

El 2 de septiembre de 1649 zarpa hacia Estocolmo. Suecia resulta una decepción al poco de llegar. El frio extremo, la gélida religión luterana y la reserva de sus gentes (junto a la barrera del idioma) dificultan su estancia. La reina Cristina, muy joven, ha sido educada como un muchacho, domina los caballos y las armas y es una apasionada del estudio. Cuando sale de caza, se hace leer en voz alta a Homero y, en los desayunos, a Aristóteles. Ha hecho construir un gran teatro y sueña con una corte renacentista, protectora de las artes y la cultura. Recibe a pintores, filósofos, músicos y arquitectos. Descartes forma parte del plan. Le encargará algunos libretos de ópera.

El filósofo está interesado en hacer partícipe de su método a la reina. En sus experiencias previas en la corte, ha advertido que los reyes están más interesados en los secretos de la alquimia o la astrología que en sus recetas filosóficas. En el primer encuentro, la reina experimenta cierta decepción. Ante ella, un hombre de cierta edad, corto de estatura y con una peluca violentamente rizada. Ella le promete un título, una hacienda, una pensión y un séquito. Descartes comete la torpeza de hablarle de su prima Isabel, con la que ha mantenido una correspondencia más duradera e íntima, y que probablemente es más inteligente y bella que la reina. Conforme pasan los días, advierte que el ardor de Cristina por la filosofía se enfría. Le interesan más los clásicos griegos, que para Descartes son una pérdida de tiempo, y cuya ciencia es anticuada y falsa. El invierno se acerca, el frio arrecia y los días son cada vez más breves. Se le sugiere que escriba música para el gran teatro que acaba de construir la reina. Rechaza la proposición, pero acepta como compensación hacerse cargo del libreto. Tratará de destruir el manuscrito, que sabe mediocre, el embajador guardará una copia. Al público, sin embargo, le gusta, y pide al filósofo otra pieza teatral, un drama amoroso, con princesas, amantes y un tirano. Descartes no puede creerlo. Resulta evidente que se ha equivocado viniendo a Suecia.

Se le encarga redactar los estatutos de la nueva Academia de Suecia. Incluye una regla significativa: sólo los nacidos en el país podrán pertenecer a ella. Es un modo de preparar su salida. Quiere volver a casa. Se siente fuera de lugar. Sólo desea la tranquilidad y el reposo. Entretanto, las clases particulares a la reina empiezan en enero, el mes más frio, a las cinco de la mañana, cuando ella sabe que al filósofo le gusta quedarse en la cama toda la mañana, leyendo, pensando y escribiendo. La biblioteca no está caldeada a esa hora, llega aterido de frio tras atravesar a pie un pequeño puente. En dos semanas, empieza a sentirse enfermo y contrae una neumonía. El filósofo no confía en los médicos de la reina, Fabrica sus propios remedios: tabaco líquido con vino caliente, cuyo efecto expectorante sacará la flema de los pulmones. Se acerca el lamentable final, en una tierra extraña y fría. Algunos dicen que ha sido envenenado por celosos cortesanos. La carta de un médico que lo atiende parece confirmarlo, aunque el testimonio de quienes estuvieron junto a su lecho de muerte, el embajador y su criado, lo desmienten.

El cadáver de Descartes permaneció en Suecia durante años. El 1667 es exhumado y trasladado a Francia. Al embajador se le permite amputar el índice de la mano derecha. Alguien extrae la cabeza y la sustituye por otra. El cadáver tiene varios sepelios hasta descansar, decapitado, en la iglesia de St. Germain des Près, cerca de la casa de Sartre. El Museo del Hombre de París asegura que la testa que hay en sus vitrinas es la de Descartes.

El Discurso del método

La época es tumultuosa, necesita orden y método. La Guerra de los Treinta Años ha sumido a Europa en una larga y cruenta contienda, mientras Descartes prosigue sus investigaciones del mundo sublunar. El Discurso, publicado en 1637, es su primera obra, tiene cuarenta años. Sirve de prólogo, por exigencias del editor, a tres tratados científicos: uno sobre óptica (donde describe con detalle el ojo y la visión), otro sobre meteorología (donde explica el arco iris) y el último, el más importante, sobre geometría (donde ofrece un método general para resolver todos los problemas). El texto es un palimpsesto que reúne escritos de diversas épocas. La condena a Galileo ha tenido mucho que ver en su composición. Algunos de los materiales han sido extraídos de Le Monde, obra que decide no publicar por temor a la Inquisición.

Es significativo que el libro más importante del pensamiento moderno (o al menos el más influyente) sea el monólogo autobiográfico de un episodio ocurrido a un joven de 23 años tras una serie de sueños y que es texto sea el texto fundacional del racionalismo moderno, el método que pretende unificar todas las ciencias (que la escolástica hacía plurales) y ofrecer la clave de todo el conocimiento. El salto es magnífico. El universo es un reloj que da las horas puntualmente. No retrasa ni desvaría. Ese será el estilo de Europa.

Descartes elogia el dictamen de la razón, la creación individual frente a la colectiva y los “simples razonamientos del buen sentido”. Todos hemos sido niños, nos dice, y todos hemos experimentado la contradicción entre nuestros apetitos y las exigencias de nuestros preceptores. “De ahí que es casi imposible que nuestros juicios sean tan puros y sólidos como los serían si, desde el momento de nacer, hubiéramos dispuesto por completo de nuestra razón y sólo ella nos hubiera guiado”. La frase anterior expresa, de manera clara, un error de planteamiento. Ortega lo advertirá. El ser humano no es racional. Puede, con mucho esfuerzo, llegar a serlo (nunca lo logrará completamente), pero de entrada no lo es. El neonato está lleno de inclinaciones, pulsiones y deseos, que tiene muy poco de racionales. Tampoco nace libre, la libertad habrá de conquistarla. En estos dos planteamientos desafortunados se cifra el destino del pensamiento de Descartes y, dada su influencia, del continente. El filósofo, además, mantuvo toda su vida su adhesión a la fe católica y su compromiso con los jesuitas (a sabiendas de que ni la doctrina ni la fe eran racionales).

A continuación, nos ilustra sobre el modo en que gobierna su vida. Reforma las opiniones heredadas (“los principios que me dejé inculcar en mi juventud”) y las sustituye por otras sometidas al juicio de la razón. Quiere edificar “sobre un terreno que sea enteramente mío” (como si en la lengua o en la persona no habitara ya todo un mundo de valores, inclinaciones y deseos). Quiere deshacerse de todas las opiniones recibidas y ser capaz de “distinguir lo verdadero de lo falso”. En este punto, sorprendentemente, deja caer una verdad de la antropología: que hay tantas “razones” como pueblos o culturas. Habiendo aprendido en La Flèche las opiniones de los filósofos, tan discordantes y extravagantes, “que no puede imaginarse nada, por extraño e increíble que sea, que no haya sido sostenido por algún filósofo”, y, habiendo conocido en sus viajes que no todos los pueblos piensan del mismo modo, y que no por ello son bárbaros o salvajes, “sino que muchos hacen tanto uso de la razón como nosotros” y que quien “se ha criado entre los franceses o los alemanes llega a ser muy diferente que quien lo ha hecho entre los chinos o los caníbales”. Tras reconocer estos hechos que uno aprende cuando sale del terruño, del entorno en el que ha sido educado, Descartes pasa a explicar su ambicioso “método” que concibe como universal. Cae en el mismo desliz (un sentido fuerte tiende a imponer su significado más allá de los límites que le dan validez), en el que caerá después Kant con el imperativo categórico y la paz perpetua. Una tendencia que hoy heredan las grandes compañías que controlan la salud y el flujo de la información y que aspiran a la uniformización del cuerpo y el pensamiento.

Aunque hay un gran número de preceptos en la lógica, consideran que bastan cuatro. (1) “No admitir nada como verdadero sin conocer la evidencia, es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no admitir en el juicio nada que no se presente clara y distintamente”. En esta primera premisa del método aparece la palabra mágica de Descartes: evidencia. No aceptar nada que no sea evidente. Bien. ¿Y qué es la evidencia? ¿Algo lógico o sensible? ¿O las dos cosas? La evidencia, nos dice el diccionario, es la certeza, lo que prueba. Observen la retórica. Lo evidente es lo cierto, lo probado. Es como decir que la fortaleza de la roca es su dureza. ¿Cómo se prueba algo? Mediante ciertos medios de conocimiento: percepción, inferencia, comparación, testimonio verbal… ¿Qué nos permite decir cuáles de estos son válidos y cuáles no? ¿Los objetos mismos? ¿La tradición? ¿Los usos y las costumbres? ¿La lógica local? ¿O hay una lógica universal? Las preguntas se multiplican.

Con Descartes, la naturaleza pasa a explicarse mediante dos principios materia-extensión y movimiento. Se olvidan las viejas cualidades aristotélicas que la definían (2) La segunda premisa es analítica. “dividir cada una de las dificultades en tantas partes como sea posible”. Descomponer el problema como se desmonta un motor en sus piezas. El problema con lo vivo es que los órganos no se pueden descomponer. Hacerlo significa que dejen de estar vivos. Y, ¿cómo estudiar lo vivo mediante lo muerto? (3) La tercera premisa reza así: “Conducir ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco”. El problema con esta proposición es que la idea simple sirve para la geometría. La idea de una recta es más simple que la de un poliedro. Para todo lo demás, la idea simple es un contrasentido. Ninguna idea lo es. Si hablamos de la idea de la libertad, del destino o la voluntad, decir que son simples resulta una ingenuidad. Supone ignorar la esencia relacional del habla. Tirando del hilo de cada una de estas “ideas simples” se podrían escribir tratados enteros. Ello no significa un paso de lo simple a lo complejo, pues en cada una de ellas hay un caudal de incalculable de suposiciones y material tácito. (4) La cuarta premisa es un brindis al sol. “No omitir nada, hacer enumeraciones completas”. Hoy sabemos que esto es inviable. Cada ciencia crea su objeto, lo “inventa”. Conforme se sofistican las ciencias se sofistican los objetos, se enriquece el mundo. La enumeración completa exigiría detener la actividad científica.

Descartes se zambulle en la tentación geométrica. Se felicita por su método, que emplea la razón en todo, y se ejercita en él. “Esas largas cadenas de trabadas razones muy simples y fáciles, que los geómetras suelen emplear para llegar a sus más difíciles demostraciones, me había permitido imaginar que todas las cosas que entran en la esfera del conocimiento humano se encadenan de la misma manera.” La palabra clave de esta cita es “imaginar”. Descartes fantasea con esa opción, la hace suya y la impone. Pero no hay nada en ella que se imponga por sí mismo. Es una elección. Decantada por la confusión en que se ha hundido el pensamiento durante el periodo escolástico y auspiciada por la claridad geométrica. Pero pensar que el orden geométrico es el orden de la vida, el orden del todo, no es más que una creencia que poco tiene de racional. El proyecto de Descartes es imponer la claridad de la lógica, el álgebra y la geometría, al resto de las ciencias. Pero estas tres son ciencias teoréticas, no experimentales. Desconocen las vicisitudes de lo que ocurre en los laboratorios. Y, sobre todo, nada saben de las pasiones, que son las que gobiernan la vida, tanto de los pueblos como de los individuos. De ahí a la visión hegeliana, la historia es racional, no hay más que un paso. Pero, como señaló Ortega, ese paso es disparatado. La historia es todo menos racional. La historia es relato y novela pasional. La verdad es lo contrario. La razón es histórica. Por eso cada periodo de la aventura humana de la historia tiene sus propias razones, y aplicar las de una época a otra supone falsificar la historia o no entenderla. Descartes menosprecia la historia, que no alcanza el carácter de ciencia, pues se basa en la experiencia y la memoria, y no en la razón, como las auténticas ciencias. La matemática es el modelo de la ciencia y se inspira en ella para elaborar su método. Y para apuntalar “la unidad sistemática de la ciencia”. Quiere reformar el pensamiento, no la sociedad. Ese método permitirá descubrir la verdad en todos los ámbitos del saber.

Antropología

En la tercera parte del Discurso, Descartes nos muestra su lado estoico. Se percibe la influencia de Montaigne. Nos habla de sus viajes y de cómo “entre los persas y los chinos hay hombres tan sensatos como nosotros”, y que lo más útil es acomodarse a aquellos con los que hay que vivir. Donde fueres haz lo que vieres. A continuación, menciona un lugar común (y falso): que los sentidos nos engañan. Los sentidos no nos pueden engañar porque no hacen inferencias. La que nos engaña es la mente. Cuando veo un palo torcido sumergido en el agua, la vista me dice que está quebrado, el tacto que no lo está. La mente es la que tiene que escoger entre ellos, pero ambos son fieles y ninguno miente.

En esta cuarta parte deja caer la célebre frase: “Pienso, luego soy”, después de convenir que uno puede engañarse tanto en sueños como en la vigilia. Esa verdad le parece tan firme y segura, que ni siquiera “las suposiciones más extravagantes de los escépticos son capaces de conmoverla”. Será el primer principio de su filosofía. La realidad incuestionable de la conciencia. “Al examinar lo que yo era y que podía imaginar que no tenía cuerpo y que no había mundo ni lugar alguno en el que no me encontrase, pero que no podía fingir por ello que yo no fuese.” Dudar de todo no daña a esta verdad, al contrario, reafirma el acto mental de la duda, la propia conciencia de ser. “Conocí por ello que yo era una sustancia cuya total esencia o naturaleza es pensar, y que no necesita, para ser, de lugar alguno ni depende de ninguna cosa material”. Y que ese yo es cosa totalmente distinta del cuerpo y es más fácil de conocer que el propio cuerpo.

Con estas reflexiones, Descartes tiene ya un pilar seguro sobre el que edificar su filosofía. Y como es más perfecto conocer que dudar, se propone encontrar algo que sea más perfecto que el yo que duda. La solución no es buscar en las cosas exteriores, el cielo, la tierra, la luz, el calor, pues no ve en dichas cosas “nada que me pareciese superior a mí”. De hecho, si esas cosas tienen alguna verdad, “dependen de mi naturaleza”. “Pero no sucede lo mismo con la idea de un ser más perfecto que mi ser. Es imposible que esa idea proceda de la nada. Y por ser igualmente repugnante la idea de que lo más perfecto dependa de lo imperfecto, que pensar que de la nada proceda algo, esa idea no podía proceder de mí mismo. De suerte que esa idea tenía que haber sido puesta en mí por una naturaleza que fuera más perfecta que yo y que poseyera todas las perfecciones.” Así confirma Descartes la existencia de Dios y “que no era yo el único ser que existe”. Dios, cuya evidencia es más clara que las cosas externas (es más cierto que hay Dios que el hecho de que tenemos cuerpo o que existe el sol), se deduce de la idea misma de perfección que hay en el pensamiento. “Es absolutamente necesario que haya otro ser más perfecto de quien yo dependiese y de quien hubiese adquirido todo cuanto poseía.” En la definición de ese ser, Descartes ya no es tan original como en su forma de establecerlo. Ese ser debe poseer todas las perfecciones: ser infinito, inmutable, eterno, omnisciente y omnipotente. La duda y la tristeza no hacen mella en él. Y, “sin él no podría subsistir ni un solo momento”. Descartes recoge la idea escolástica de la sustancia: la dependencia es un defecto, no puede estar en Dios. Dios no depende de nada, aunque todos los seres dependan de él. Dios es uno. Esa unidad la compartirán todas las ciencias. Y esa unidad se logrará mediante la divina perfección geométrica. Spinoza también caerá en esa trampa, y tratará de fundamentar la ética en la geometría. La cuadratura del círculo.

El Mundo o Tratado de la luz constituye la física de Descartes. No lo publica en vida por temor a la Inquisición. Ha pasado un siglo desde que Copérnico diera a conocer su revolucionaria cosmología. Descartes abandona la visión de Aristóteles (que no se molesta en refutar, como hace Galileo) y la sustituye por una física mecanicista. Ese giro constituye el punto de partida del mundo moderno. Leibniz, Brentano y Whitehead tratarán de recuperar al Estagirita, pero con escaso éxito. El mundo de Aristóteles es todavía un mundo de cualidades, donde algunos cuerpos caen y otros, como el vapor o el fuego, ascienden. Un mundo en el que las cosas son capaces de emprender acciones y donde éstas tienen cualidades (frio, caliente, húmedo, seco) y cuya composición se explica mediante los elementos (tierra, agua, fuego, aire). En el mundo de Aristóteles los seres y las cosas del mundo natural tienen un principio interno de movimiento. La materia está, en cierto sentido, viva, y puede realizar movimientos sin ser empujada o forzada por algo externo. Lo que define la physis de Aristóteles es esa consideración dinámica de la materia, el reconocimiento de un principio interno y activo en ella. De ahí que Descartes la llame “física animista”, que pretende sustituir por una “mecanicista”. Se podría decir que, en el Estagirita la física se pliega a la biología, mientras que en el francés sucede lo contrario. Aristóteles concibe la materia con una forma interna, un principio de funcionamiento no reducible a la suma de las partes que integran el cuerpo y tampoco a fuerzas externas. Si sólo fuera un conjunto de piezas, no tendría capacidad operativa. Cada cuerpo está, para Aristóteles, compuesto de materia y forma, siendo ésta la responsable de las transformaciones a las que se ve sometida. Sin la forma, la materia sería estática y no proteica, perdería su dinamismo, espontaneidad y capacidad de transformación.

Busto del filósofo René Descartes en su casa natal, en el pueblo francés que lleva su nombre.

LÉONARD DE SERRES

Para Descartes, Aristóteles proyecta sobre los cuerpos un dinamismo que no tienen. La distinción dentro-fuera sólo tiene sentido en un sujeto, no en un objeto. Conferir una interioridad a las cosas es sólo crear confusión. Hay que olvidarse de los principios formales ocultos. Los cuerpos inanimados pueden explicarse sin recurrir a otra cosa que no sea su tamaño, figura y movimiento. La ciencia de la materia debe ser la ciencia de la exterioridad, de la extensión sin cualidades, acciones o formas internas. La madera, en Aristóteles, tiene la cualidad del calor, por eso arde. El fuego tiene la cualidad del aire, por eso asciende. Descartes propone prescindir de todas las cualidades y limitarse a la extensión del cuerpo en las tres direcciones del espacio y al movimiento de sus partes. Extensión y movimiento son para el filósofo francés lo únicos principios que dan razón del comportamiento de la materia. Y el modo de análisis será el aritmético y el geométrico. Un modo claro y distinto, autoevidente. La matemática se convierte en el método de la ciencia. Sólo podremos conocer de la materia lo cuantitativo, aquello que es susceptible de magnitud.

La experiencia que nos pone en contacto con el mundo exterior es la experiencia sensible. Una experiencia que tiene lugar mediante la percepción de ciertas cualidades, asociando los objetos a ciertas sensaciones que experimentamos. El agua es dúctil, templada, burbujeante, el metal es frío, el fuego quema, la madera es rugosa, etc. Descartes nos pide que olvidemos todo eso. Nos dice que el agua, el metal, el fuego o la madera son mera extensión (longitud, anchura y profundidad) y movimiento de sus partes. Esas cualidades que experimentábamos no son características de la materia por sí misma, sino un efecto de nuestra sensibilidad. Se produce así un hiato entre nuestra experiencia y la realidad (que es mera extensión y movimiento). Obsérvese el dislate: sólo la extensión sin cualidades garantiza un conocimiento claro y distinto de la materia.

La naturaleza pasa a explicarse mediante dos principios materia-extensión y movimiento. Se olvidan las viejas cualidades aristotélicas que la definían. Todo queda en función del tamaño y el movimiento. Hay una sola materia homogénea, derivándose toda diferencia del tamaño y movimiento de sus partes. Todo ello en un universo lleno, donde no existe el vacío. Esa “indiferencia” justifica la dominación de la Naturaleza. El sueño de apoderarse del mundo, de utilizarlo en función de los propios intereses, deja de ser diabólico para convertirse en el ideal científico.

Descartes, al que apenas interesaba la Antigüedad, sigue, probablemente si saberlo, una antigua intuición gnóstica. Es el primer pensador que logra sacar al hombre de la Naturaleza. Piensa fuera de ella y de ella se sirve a conveniencia. De ahí que con él se inicie la época moderna: inaugura una nueva sensibilidad. Las cosas del mundo carecen de cualidades (aunque nos lo parezca), son meros mecanismos y el mecanismo permite la manipulación, la intervención artera y la distorsión al servicio de intereses particulares. Hoy sabemos que el mecanicismo es una visión infiel y deformante del mundo natural, pero en su momento permitió esa conquista de la Naturaleza que, desde entonces, no se ha detenido. Y conquista aquí significa dominación y sometimiento, cumplimiento del viejo mandato bíblico.

Las leyes naturales, las reglas según las cuales se realizan los cambios, tiene su fundamento en la inmutabilidad de Dios. El mito de lo inmutable es el mito del matemático, del cielo platónico y las verdades eternas. De ese mito se apodera Descartes: la ley de la persistencia. Lo que es, permanece, es también la ley de la conservación, del movimiento (entonces), luego, de la energía. Una ley que se traducirá en dos leyes fundamentales de la Física: la ley de inercia y el principio de conservación de la cantidad de movimiento. En carta a Mersenne, escribe: “Las verdades matemáticas, que denomináis eternas, han sido establecidas por Dios y dependen enteramente de Él, los mismo que el resto de las criaturas”. Descartes abandona la física y recurre a la metafísica para dar cuenta de la existencia del movimiento. Un problema que no tiene Aristóteles, para quien el universo ha existido siempre y no es necesario dar cuenta de un origen u ordenación primordial. “Es Dios quien ha establecido esas leyes en la naturaleza como un rey que establece las leyes de su reino.” Las leyes físicas son, para Descartes, leyes matemáticas imprimidas por Dios a la naturaleza. La idea permanecerá, incluso cuando se borre a Dios de la ecuación, y sigue vigente en la Física contemporánea.

El universo está lleno, no existe el vacío. El plenum cartesiano resulta de la identificación entre materia y extensión. No permite el movimiento simple y rectilíneo (pues todo está lleno), cada movimiento de la materia es circunstancial, acomodo en una habitación llena. La presencia de otros cuerpos es resultado de la circularidad o irregularidad del movimiento (frente a la divina recta, afín al dios inmutable). Todo ha de moverse para que algo se mueva. Hoy sabemos que el llamado “estado de reposo” o la llamada “ausencia de influencias externas” son estados inexistentes. Nada está quieto en el universo y nada deja de experimentar el paisaje o circunstancia que lo rodea. Pero Descartes rechaza atribuir fuerza a la materia. Leibniz, para quien la materia es esencialmente fuerza, se revelará contra esta concepción. Descartes ha preferido la claridad y distinción asociadas a la geometría. La materia debe entenderse según la figura, la magnitud, la posición y el movimiento (cambio de posición), y no según un principio activo interno. Todo es exterioridad. Y Dios es la primera causa del movimiento. La Física actual ha constatado la imposibilidad de acceder a la interioridad de la materia. Hemos penetrado en el átomo, pero, si tratamos de romper una partícula (con un acelerador como el LHC), la materia se trasmuta en otra cosa y se nos muestra esencialmente evasiva, tímida y reservada respecto a sus interioridades. Un experimento que desmiente la idea de que la materia “puede dividirse en todas las partes y según todas las figuras que podamos imaginar”. Este experimento, paradójicamente, confirma la hipótesis cartesiana (de hecho, es una consecuencia de ella). Sin embargo, la Física cuántica nos muestra un mundo de materia activa, más afín a la visión de Aristóteles, donde la matera es toda ella radiactiva y la materia estable sólo lo es aparentemente (en plazos determinados de tiempo). Un mundo donde la materia, en su contacto con la luz, se “excita”, para posteriormente emitir esa luz de un modo espontaneo y, hasta cierto punto, imprevisible. El la Física del átomo la materia parece respirar luz.

Tras las invenciones, también imaginarias, de la teoría cuántica, hemos aprendido que las cosas podrían ser de otro modo. Leer matemáticamente la naturaleza no significa entenderla. Al contrario, es más bien apresarla, obligarla a hablar un determinado lenguaje. Un lenguaje homogéneo (más o menos tedioso), compuesto por relaciones entre magnitudes, que ofrece un cuadro preciso, exacto y, por lo mismo, reductor, deformante e infiel. La vida es pura inexactitud. La vida es chapucera. Avanza en una dirección y, si encuentra un obstáculo, retrocede o cambia de dirección. Se rige no por la pulcra geometría, sino por la práctica del “punto gordo”, ese que pintábamos cuando, en un problema geométrico, las intersecciones no coincidían en el punto debido.

La geometría es, además, imposición. Tiene algo de imperial, como el ejército francés. Desde la perspectiva de la razón vital (si nos ponemos orteguianos), podríamos decir que la geometría y el álgebra son orgullos de juventud. Por eso son altivas, tienen complejo de superioridad y van por ahí perdonando la vida a las demás ciencias, que no son sino remedos, más o menos chapuceros, de idealidad. El racionalismo es imperial y coercitivo. Impone su juego. La naturaleza, siempre complaciente, habla el lenguaje que le propongamos. Pero ello no significa que tenga “un” lenguaje. Tiene muchos, todos los que queramos proyectar sobre ella. Esos lenguajes pueden ser más o menos restrictivos o liberadores. La elección del lenguaje abrirá o cerrará vías hacia la simpatía, la conexión o la indiferencia, hacia la sintonía o la manipulación. De hecho, la misma naturaleza puede ser vista como un lenguaje simbólico. Ella puede ser, como decía Emerson, espejo del alma. En su reflejo, nuestra alma mecanizada mecaniza el universo. ¿Podremos cambiarla?