_- El hecho de que el “marxismo” sea una teoría que luce proscrita en los Estados Unidos y que el “comunismo” inspire reacciones vitales de todo tipo en la historia contemporánea del país, ha impedido comprender lo que Karl Marx (1818-1883) significó para su sociedad.

Entre 1852-1862 Marx escribió como 500 artículos para el New York Tribune, uno de los periódicos de mayor circulación en el siglo XIX, entre los cuales también constan numerosos artículos de Friedrich Engels (https://t.ly/c-ROU). En esa década Marx estuvo dedicado a investigar a fondo el capitalismo (aún no escribía “El Capital”) y a estudiar una serie de acontecimientos europeos. Por eso, en el periódico se concentró en opinar sobre la situación en Francia después del golpe de Estado de Luis Bonaparte (1851), las luchas nacionales en Italia y Alemania, el papel del Imperio Austrohúngaro, la guerra de Crimea (1853-1856), la expansión neocolonial del imperialismo británico en la India y China (e Irlanda), al que denunció permanentemente. Desde su interés económico analizó la crisis de 1857, el papel de la banca y la especulación financiera, así como las dinámicas del mercado mundial.

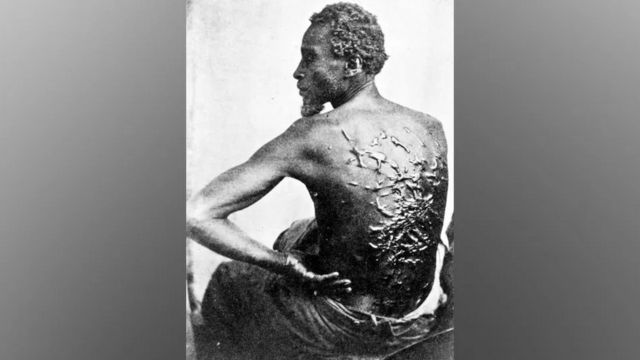

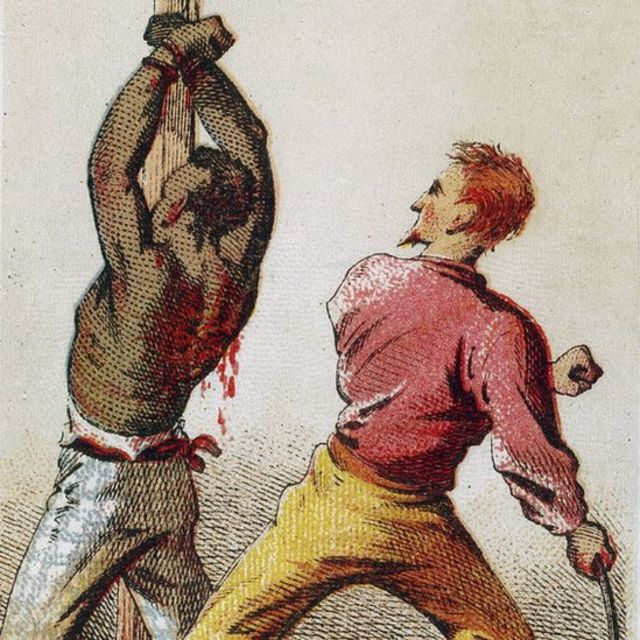

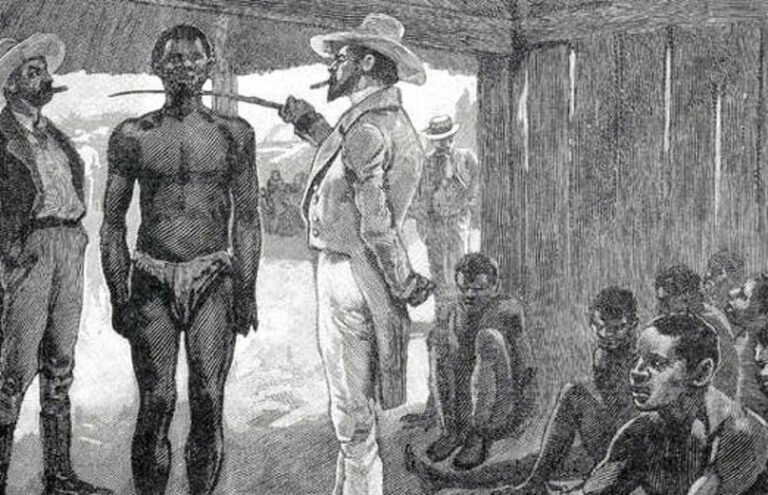

En otros medios europeos, en cartas personales y en sus informes para la Asociación Internacional de Trabajadores (la Primera Internacional fundada en Londres, en 1864), incluso por haber dejado su colaboración con el NY Tribune, Marx escribió en forma extensa y detallada sobre la Guerra Civil estadounidense (1861-1865) [https://t.ly/YnR7w ; https://t.ly/B9ZHG]. Siempre se ubicó a favor de la abolición de la esclavitud. Además, cuestionó a la burguesía inglesa por simpatizar con la Confederación esclavista y reaccionó contra Inglaterra que, por defender su dependencia del algodón del sur esclavista, estaba dispuesta a librar una guerra contra los estados de la Unión en el norte. La clase obrera inglesa luchó contra la política de la burguesía nacional a favor de los plantadores esclavistas de los EE.UU. y contra la posible intervención bélica de Inglaterra.

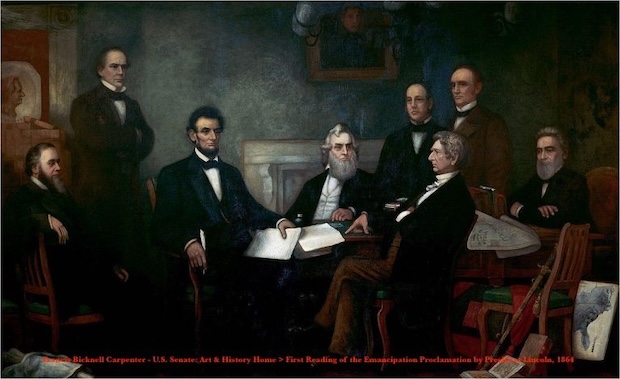

En noviembre de 1864 Marx dirigió una carta al presidente Abraham Lincoln en la cual, a nombre de la Primera Internacional, felicitaba su reelección en estos términos: “a Abraham Lincoln, hijo honrado de la clase obrera, le ha tocado la misión de llevar a su país a través de los combates sin precedente por la liberación de una raza esclavizada y la transformación del régimen social.” (https://t.ly/b6veR). Además, saludaba la abolición de la esclavitud como un hecho histórico, que marcaba las posibilidades de la futura liberación de las clases trabajadoras. Con esta orientación, el 12 de mayo de 1869 Marx también dirigió el “Mensaje a la Unión Obrera Nacional de los Estados Unidos” (fundada en 1866), a fin de respaldar su política de clase independiente (https://t.ly/C32ht) y expresar la solidaridad de la Primera Internacional, que llevaba una clara reivindicación de los derechos de los obreros negros y blancos, por la jornada de 8 horas y por los derechos laborales de las mujeres.

Como agudo y perspicaz estudioso de los temas de su tiempo, Marx igualmente abordó diversos aspectos de la economía y la sociedad estadounidense, como la expansión hacia el oeste, calificando como brutal y racista a la guerra contra los pueblos indígenas. Analizó el papel comercial de los EE.UU. en el mundo. Advirtió el desarrollo capitalista del país y la edificación de una democracia burguesa con estructuras más “igualitarias” (al menos entre blancos) frente a Europa y consideró que ese camino podía crear las condiciones favorables para el desarrollo del movimiento obrero autónomo, capaz de impulsar su liberación definitiva. En El Capital (1867) hay múltiples menciones de Marx a los EE.UU. Y resulta paradójico que mientras tenía a Rusia como una monarquía atrasada, consideraba a EE.UU. un estado social históricamente progresista, donde la esclavitud era su terrible mancha (https://t.ly/eX9KC).

El historiador norteamericano Andrew Hartman en su reciente libro Karl Marx in America (https://t.ly/Rdz55) permite comprender que han existido cuatro momentos en la historia de los EE.UU. en los cuales ha estado presente el pensamiento de Marx: primero, la “edad de oro” (1870-1900), con un marxismo influyente, que acompañó al surgimiento de los partidos socialistas de masas y a los partidos laboristas radicales; segundo, los años treinta del pasado siglo, cuando la crisis económica condujo al New Deal, surgió el Partido Comunista y Marx era leído con fervor; tercero, durante los años sesenta, en medio de la ampliación de los derechos civiles, el ascenso de las izquierdas y la oposición a la guerra en Vietnam, a pesar del macartismo; y cuarto, el que se verifica en la actualidad, tras la crisis de 2008 y otros procesos del presente. El autor tiene una frase concluyente: “As long as capitalism persists, Marx can not be killed”.

Al paso de las referencias que he realizado, en el NY Tribune Marx escribió sobre México (https://t.ly/F5273) para denunciar y rechazar el acuerdo entre España, Francia e Inglaterra para invadir el país a fin de controlar sus puertos y garantizar el pago de deudas a los tenedores de bonos. Se concretó en la intervención francesa (1861-1867) que instauró el imperio de Maximiliano, finalmente derrotado por Benito Juárez.

En todos estos escritos hay un singular comportamiento intelectual del Marx de mediados del siglo XIX que no ha sido bien resaltado: estaba plenamente desarrollada la idea de libertad humana, a partir de su comprensión de la historia concreta y del mundo de su tiempo. En sus escritos periodísticos y en sus grandes obras dejó en claro que la liberación de los trabajadores del dominio del capital era, finalmente, el camino para la libertad definitiva del ser humano.

Y este es un punto fundamental a considerar para hacer frente a la guerra contra el “marxismo cultural” que han lanzado neoliberales y libertarios anarcocapitalistas. Hablan de “superioridad moral” de sus tesis y se apropian de la idea de “libertad”. Pero ninguno de los teóricos de esas ideologías (Eugen von Bohm-Bawerk, Friedrich Hayek, Milton Friedman, George Stigler, Ludwig von Mises, Murray Rothbard, etc.) tiene una sola sílaba de condena al colonialismo, al imperialismo o a la subordinación de otros pueblos. Todos eran macartistas. Ninguno ha estado del lado de América Latina en sus luchas soberanistas e independentistas. Ninguno ha apoyado a los trabajadores, el sindicalismo o los movimientos sociales. Friedman, Hayek y Mises veían el dominio de EE.UU. como garantía del “orden liberal”. Friedman y Hayek defendieron y justificaron la dictadura terrorista de Pinochet en Chile.

La “libertad” para todos ellos es la libertad del mercado y de las empresas, es decir, del capital. Tienen en América Latina a seguidores que respaldan fanáticamente sus ideas, sostienen a gobiernos empresariales y oligárquicos como en Argentina o Ecuador, mientras se “libera” de impuestos a los ricos y se desmantelan derechos laborales y sociales. Pero frente a todos, a mediados del siglo XIX Marx dejó marcada la superioridad moral de la lucha por la libertad humana, que implica liberarse, finalmente, del poder del capital.

Blog del autor: https://www.historiaypresente.com/marx-y-los-estados-unidos-de-america/

Entre 1852-1862 Marx escribió como 500 artículos para el New York Tribune, uno de los periódicos de mayor circulación en el siglo XIX, entre los cuales también constan numerosos artículos de Friedrich Engels (https://t.ly/c-ROU). En esa década Marx estuvo dedicado a investigar a fondo el capitalismo (aún no escribía “El Capital”) y a estudiar una serie de acontecimientos europeos. Por eso, en el periódico se concentró en opinar sobre la situación en Francia después del golpe de Estado de Luis Bonaparte (1851), las luchas nacionales en Italia y Alemania, el papel del Imperio Austrohúngaro, la guerra de Crimea (1853-1856), la expansión neocolonial del imperialismo británico en la India y China (e Irlanda), al que denunció permanentemente. Desde su interés económico analizó la crisis de 1857, el papel de la banca y la especulación financiera, así como las dinámicas del mercado mundial.

En otros medios europeos, en cartas personales y en sus informes para la Asociación Internacional de Trabajadores (la Primera Internacional fundada en Londres, en 1864), incluso por haber dejado su colaboración con el NY Tribune, Marx escribió en forma extensa y detallada sobre la Guerra Civil estadounidense (1861-1865) [https://t.ly/YnR7w ; https://t.ly/B9ZHG]. Siempre se ubicó a favor de la abolición de la esclavitud. Además, cuestionó a la burguesía inglesa por simpatizar con la Confederación esclavista y reaccionó contra Inglaterra que, por defender su dependencia del algodón del sur esclavista, estaba dispuesta a librar una guerra contra los estados de la Unión en el norte. La clase obrera inglesa luchó contra la política de la burguesía nacional a favor de los plantadores esclavistas de los EE.UU. y contra la posible intervención bélica de Inglaterra.

En noviembre de 1864 Marx dirigió una carta al presidente Abraham Lincoln en la cual, a nombre de la Primera Internacional, felicitaba su reelección en estos términos: “a Abraham Lincoln, hijo honrado de la clase obrera, le ha tocado la misión de llevar a su país a través de los combates sin precedente por la liberación de una raza esclavizada y la transformación del régimen social.” (https://t.ly/b6veR). Además, saludaba la abolición de la esclavitud como un hecho histórico, que marcaba las posibilidades de la futura liberación de las clases trabajadoras. Con esta orientación, el 12 de mayo de 1869 Marx también dirigió el “Mensaje a la Unión Obrera Nacional de los Estados Unidos” (fundada en 1866), a fin de respaldar su política de clase independiente (https://t.ly/C32ht) y expresar la solidaridad de la Primera Internacional, que llevaba una clara reivindicación de los derechos de los obreros negros y blancos, por la jornada de 8 horas y por los derechos laborales de las mujeres.

Como agudo y perspicaz estudioso de los temas de su tiempo, Marx igualmente abordó diversos aspectos de la economía y la sociedad estadounidense, como la expansión hacia el oeste, calificando como brutal y racista a la guerra contra los pueblos indígenas. Analizó el papel comercial de los EE.UU. en el mundo. Advirtió el desarrollo capitalista del país y la edificación de una democracia burguesa con estructuras más “igualitarias” (al menos entre blancos) frente a Europa y consideró que ese camino podía crear las condiciones favorables para el desarrollo del movimiento obrero autónomo, capaz de impulsar su liberación definitiva. En El Capital (1867) hay múltiples menciones de Marx a los EE.UU. Y resulta paradójico que mientras tenía a Rusia como una monarquía atrasada, consideraba a EE.UU. un estado social históricamente progresista, donde la esclavitud era su terrible mancha (https://t.ly/eX9KC).

El historiador norteamericano Andrew Hartman en su reciente libro Karl Marx in America (https://t.ly/Rdz55) permite comprender que han existido cuatro momentos en la historia de los EE.UU. en los cuales ha estado presente el pensamiento de Marx: primero, la “edad de oro” (1870-1900), con un marxismo influyente, que acompañó al surgimiento de los partidos socialistas de masas y a los partidos laboristas radicales; segundo, los años treinta del pasado siglo, cuando la crisis económica condujo al New Deal, surgió el Partido Comunista y Marx era leído con fervor; tercero, durante los años sesenta, en medio de la ampliación de los derechos civiles, el ascenso de las izquierdas y la oposición a la guerra en Vietnam, a pesar del macartismo; y cuarto, el que se verifica en la actualidad, tras la crisis de 2008 y otros procesos del presente. El autor tiene una frase concluyente: “As long as capitalism persists, Marx can not be killed”.

Al paso de las referencias que he realizado, en el NY Tribune Marx escribió sobre México (https://t.ly/F5273) para denunciar y rechazar el acuerdo entre España, Francia e Inglaterra para invadir el país a fin de controlar sus puertos y garantizar el pago de deudas a los tenedores de bonos. Se concretó en la intervención francesa (1861-1867) que instauró el imperio de Maximiliano, finalmente derrotado por Benito Juárez.

En todos estos escritos hay un singular comportamiento intelectual del Marx de mediados del siglo XIX que no ha sido bien resaltado: estaba plenamente desarrollada la idea de libertad humana, a partir de su comprensión de la historia concreta y del mundo de su tiempo. En sus escritos periodísticos y en sus grandes obras dejó en claro que la liberación de los trabajadores del dominio del capital era, finalmente, el camino para la libertad definitiva del ser humano.

Y este es un punto fundamental a considerar para hacer frente a la guerra contra el “marxismo cultural” que han lanzado neoliberales y libertarios anarcocapitalistas. Hablan de “superioridad moral” de sus tesis y se apropian de la idea de “libertad”. Pero ninguno de los teóricos de esas ideologías (Eugen von Bohm-Bawerk, Friedrich Hayek, Milton Friedman, George Stigler, Ludwig von Mises, Murray Rothbard, etc.) tiene una sola sílaba de condena al colonialismo, al imperialismo o a la subordinación de otros pueblos. Todos eran macartistas. Ninguno ha estado del lado de América Latina en sus luchas soberanistas e independentistas. Ninguno ha apoyado a los trabajadores, el sindicalismo o los movimientos sociales. Friedman, Hayek y Mises veían el dominio de EE.UU. como garantía del “orden liberal”. Friedman y Hayek defendieron y justificaron la dictadura terrorista de Pinochet en Chile.

La “libertad” para todos ellos es la libertad del mercado y de las empresas, es decir, del capital. Tienen en América Latina a seguidores que respaldan fanáticamente sus ideas, sostienen a gobiernos empresariales y oligárquicos como en Argentina o Ecuador, mientras se “libera” de impuestos a los ricos y se desmantelan derechos laborales y sociales. Pero frente a todos, a mediados del siglo XIX Marx dejó marcada la superioridad moral de la lucha por la libertad humana, que implica liberarse, finalmente, del poder del capital.

Blog del autor: https://www.historiaypresente.com/marx-y-los-estados-unidos-de-america/