Publicado en Ctxt.es el 9 de enero de 2025

Cuando quedaban unos meses para acabar el curso académico 2001-2002 un colega me dijo que dos profesores de la Universidad de Valencia estaban buscando a un economista académico para incorporarse, durante el periodo estival, a un equipo de consultoría internacional que deseaba crear el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Yo acababa de pasar por un periodo de sufrimiento personal, por razones que no vienen al caso, y vi allí la oportunidad de poner distancia. Además, me atraía esa actividad, así como conocer con mayor profundidad un país del que había leído bastante, pues allí se encontraba desde hacía años una familiar a la que siempre he querido y admirado mucho. Acepté la oferta y me fui en cuanto acabé la actividad del curso académico (por cierto, sólo a cambio de una muy reducida dieta para gastos del día a día, y no haciéndome rico, como puede comprobar fácilmente quien indague un poco sobre mi vida).

Ahora que me acabo de jubilar es posible que escriba una especie de memorias de los dos periodos en los que estuve allí, cargados de anécdotas, información y conocimientos que quizá sirvan -además de para pasar un buen rato- para dar un poco de luz sobre lo ocurrido durante el último cuarto de siglo en aquel país. En este artículo, sin embargo, me limitaré a exponer en voz alta una reflexión rápida sobre algo que en estos últimos días me dicen que no es la hora de expresar en público (una advertencia de silencio más de las que, curiosamente, siempre tienen en mí el efecto contrario al perseguido por quienes me las hacen).

Cuando en 2002 comenté a mis amigas y amigos de izquierdas que me iría unas semanas de consultor a Venezuela para trabajar en el entorno del presidente Chávez recibía siempre la misma respuesta. Fueran del PSOE, IU, PCE o de otras organizaciones políticas o sindicales me decían que cómo hacía eso, que estaba loco, pues -según me aseguraban- Chávez era un militar golpista, de derechas e impresentable. Una opinión que mantenían incluso quienes tenían amplia experiencia como dirigentes y que duró mucho tiempo.

Tanto fue así, que una de las tareas que nos encomendamos quienes estábamos en aquel equipo fue la de difundir del modo más realista posible lo que estaba sucediendo en Venezuela, la naturaleza del proceso constituyente, las primeras medidas económicas, lo que había ocurrido con el golpe petrolero y, en fin, las expectativas de transformación social que se estaban abriendo.

No fue fácil porque el prejuicio en los ambientes de izquierdas hacia la revolución bolivariana era muy fuerte y no sólo en sus primeros tiempos. Sirva de ejemplo lo siguiente. Bastante más tarde, y sabiendo quienes organizaban una de las jornadas de Economía Crítica que se celebraron por entonces en España que yo había estado en aquel país, me invitaron a realizar una ponencia sobre la experiencia venezolana. Para explicar el apoyo social tan grande que tenía el chavismo de entonces, expliqué -entre otras cosas- lo que había supuesto la llamada Misión Identidad. Gracias a ella, en el momento en que lo expuse ya se había concedido la cédula (nuestro documento nacional de identidad) a cerca de 10 millones de personas. Cuando acabé mi exposición tomó la palabra una académica de izquierda muy conocida y respetada para decir que eso había que entenderlo como puro electoralismo. Argumentó que Chávez lo habría hecho con el exclusivo propósito de conseguir el voto de esa gente.

Alguien con una amplísima formación, con un compromiso político ejemplar durante décadas y referente de la izquierda y de la economía crítica en toda España no se percataba de que lo que estaba llevándose a cabo en Venezuela era una auténtica revolución. No entendía que, con ese acto concreto de conceder la cédula, se convertía en ciudadanos y ciudadanas a quienes antes no eran, sencillamente hablando, sino «nadies», personas que, para el Estado y la administración, no existían porque ni siquiera podían identificarse. Si a eso se añadía que comenzaban a recibir derechos, servicios y ayudas sociales, muy modestos pero por primera vez en su vida, se podía entender claramente por qué y cómo se estaba forjando una base social de militancia y apoyo electoral que iba a ser inquebrantable por muchos años.

Las cosas, la mayoría de las veces, son mucho más elementales de lo que parecen a simple vista. Al acabar una charla en Petare a la que me invitó un sacerdote belga que llevaba allí muchos años, se me acercó un señor muy mayor y me dijo, mientras me enseñaba su dentadura reluciente: «¿Sabe usted por qué voy a votar siempre al comandante Chávez y por qué daría mi vida por él?». Enseguida, él mismo me respondió: «Porque ahora me puedo reír».

Mi colega seguramente también seguiría creyendo que arreglarle la boca y operar de cataratas a docenas de miles de personas, o poner centros de salud con médicos cubanos, muy modestos y elementales, pero capaces de atender a quienes hasta entonces no había recibido el más mínimo servicio médico, eran igualmente medidas de electoralismo chavista.

Salvando algunos casos excepcionales, las izquierdas españolas tardaron en entender lo que estaba ocurriendo en Venezuela y le prestaron su apoyo con retraso.

Con el paso del tiempo, las cosas cambiaron y comenzaron a manifestarse apoyos, incluso por parte del PSOE de Rodríguez Zapatero, aunque casi siempre careciendo del necesario sentido crítico. Sobre todo, con uno de los aspectos que más gravemente minó la pureza inicial del proceso revolucionario, la corrupción.

Al poco tiempo de llegar a Venezuela en el verano de 2002, como he dicho, el presidente Chávez me expresó claramente lo que quería de mí: «Quiero que me des tu opinión, cuando te la pida, con plena independencia y sin dejarte llevar por lo que oigas en mi entorno, o en mi país». Cumpliendo con esa demanda, al poco tiempo me encontré en la primera de las situaciones en la que me consta que se sintió incómodo conmigo (aunque debo decir enseguida que eso no impidió que a partir de ahí me siguiera pidiendo opinión y que lo hiciera siempre con total cordialidad e incluso afecto). Me solicitó una noche mi opinión sobre la situación del país y le dije que había algo que me preocupaba especialmente. «¿Qué es?», me dijo, y le contesté que me refería a la corrupción. Enseguida me empezó a poner al tanto de detenciones de opositores corruptos que se habían producido en las últimas semanas. Yo lo sabía y no tuve más remedio que contestarle con el argumento que uno de mis compañeros de equipo utilizaba siempre que hablábamos de ese cáncer que se extendía también entre las propias filas del chavismo: «Presidente -me atreví a decirle- mientras usted anuncie cinco detenciones, como acaba de pasar, y ninguna de ellas sea de alguno de los muchos corruptos que hay en el Proceso (así se hablaba por entonces de la revolución), sus medidas ni serán creíbles, ni eficaces. Detenga a tres corruptos de la oposición y a dos de los de ustedes, como poco, y la gente comenzará a creer que de verdad se quiere acabar con la corrupción». Me miró serio, calló y cambió de tema.

Es verdad que la corrupción había sido siempre un mal endémico de Venezuela, pero la revolución bolivariana no sólo no le puso coto efectivo desde el inicio, sino que ella misma se vio envuelta muy pronto en multitud de casos que provocaban frustración, desaliento y creciente desafecto hacia sus dirigentes. Además, lógicamente, de problemas económicos, pues paralizaban la producción y distribución de bienes y servicios, haciendo perder millones de bolívares y dólares al Estado. Es decir, al pueblo.

Cuando explicaba todo esto a la gente de izquierdas que ya se habían convertido al chavismo lo que volvía a recibir era la incomprensión, el recelo y la crítica que tuve cuando les decía sin éxito, al inicio, que había que apoyar lo que se estaba gestando.

Con el paso del tiempo, los procesos se agudizaron y la revolución degeneraba sin parar. Principalmente, eso no puede olvidarse y hay que reconocerlo, por las dificultades extraordinarias que producían la presión y el ataque exterior, pero también por la traición a sus ideales originarios y a la corrupción, cada día en mayor medida, de una gran parte de su clase dirigente.

Aunque se mantenía la retórica revolucionaria y se intentaba garantizar derechos y proporcionar ayudas, la situación económica, política y social se fue deteriorando a pasos agigantados. Comenzó a extenderse la represión en la misma proporción en la que se perdía apoyo popular, se limitaban libertades y negaban derechos, se corrompían las elecciones y Nicolás Maduro terminó convertido en un pésimo y autoritario gobernante, encabezando un régimen que, desde un punto de vista progresista, apenas tenía por dónde salvarse, si se dejaba aparte su retórica antimperialista. Es sintomático, por ejemplo, que el Partido Comunista de Venezuela terminara estando contra el gobierno de Maduro, denuncie la «persecución y criminalización del movimiento obrero» y que, «ante la situación de hostigamiento por parte de Estados Unidos, lejos de que la élite gubernamental busque una salida democrática (…) lo que hace es continuar avanzando en sus despropósitos autoritarios, antidemocráticos».

Las izquierdas españolas, sin embargo, volvían a no percatarse de la realidad y a estar mal sincronizadas con lo que iba pasando en Venezuela. Llegaron tarde a la hora de apoyarla, y tarde se van a dar cuenta de que han seguido apoyando lo que no ha merecido ser apoyado.

No hablo, por supuesto, de los miles de venezolanas y venezolanos que han seguido fieles a los ideales que impulsaron la revolución y a quienes se debe lo bueno que ha quedado. Todos ellos, como el conjunto del pueblo venezolano, merecen reconocimiento y todo el apoyo. Me refiero a la mayor parte de la clase dirigente encabezada por Nicolás Maduro que es corresponsable, junto a los grandes grupos de poder oligárquico de Estados Unidos, del empobrecimiento de su pueblo y de la enorme tragedia que es muy posible que esté por venir.

He escrito en estos días lo que pienso sobre lo que acaba de suceder en Venezuela (Un crimen más de Estados Unidos) y tengo muy claro que el sufrimiento de su pueblo es, ante todo, consecuencia de una agresión continuada de Estados Unidos: un crimen político, económico y social que debe ser condenado sin reservas, gobierne quien gobierne en Caracas.

Pero precisamente porque esa agresión existe y es tan brutal, no se le puede responder renunciando a principios que siempre han de ser ingredientes fundamentales de la transformación social progresista. Las izquierdas no pueden defender con credibilidad la emancipación de los pueblos si relativizan la democracia, los derechos humanos, la justicia, la no violencia o la paz. Cuando se asumen como valores de quita y pon es imposible impulsar y sostener procesos transformadores: se vacían por dentro y se dejan sin futuro.

Esos valores no pueden ser meros adornos morales que se utilizan cuando conviene. Su defensa y puesta en práctica es una condición que inexcusablemente ha de darse para que la transformación social no derive en autoritarismo, corrupción o en una simple sustitución de las élites. Si sólo se exigen cuando los pisan “los otros” y se excusan cuando los vulneran «los nuestros», no sólo se pierde autoridad moral: se renuncia así, en la práctica, a la posibilidad de construir formas de vida alternativas justas y liberadoras que sean creíbles y permanentes para los pueblos.

Se perfectamente que no es fácil hacer efectivos esos principios cuando se tiene enfrente a un enemigo que no los respeta, ni consiente que se ejerzan en beneficio de toda la sociedad, pero es imprescindible hacerlo. Nadie dijo que cambiar un mundo dominado por una oligarquía tan inhumana y poderosa como la de hoy día fuese una tarea simple y sencilla.

Mostrando entradas con la etiqueta economía. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta economía. Mostrar todas las entradas

miércoles, 21 de enero de 2026

viernes, 16 de enero de 2026

_- Juan Torres López, economista: "La gente se va con Vox porque le habla de sus problemas"

"Europa aplicó la motosierra en 2008 y empeoraron las condiciones de vida de millones de personas"

La decepción con los partidos de izquierdas

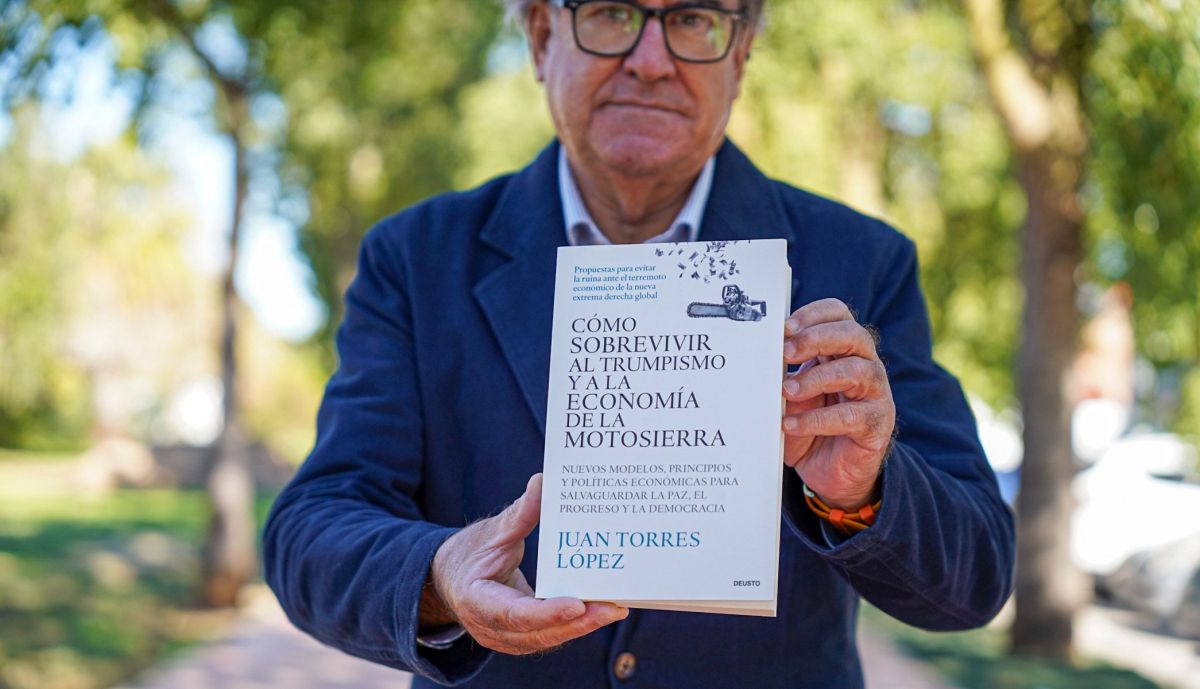

Apenas lleva unos meses jubilado sin dar clases en la Facultad de Economía de la Universidad de Sevilla, sin embargo mantiene su actividad como uno de los pensadores económicos más escuchados por la izquierda de este país. En estos meses le ha dado tiempo de finalizar su último libro, titulado Cómo sobrevivir al trumpismo y a la economía de la motosierra.

Juan Torres (Granada, 1954) no rehuye el debate y se ha propuesto con esta obra ofrecer soluciones para la izquierda con cierto optimismo a pesar de que no esconde su decepción con los grandes partidos de este espectro político. En estas páginas narra las diferentes posibilidades que hay para hacer frente a la ola neoliberal que, para él, están abanderando las grandes empresas tecnológicas y que en última instancia se reflejan en las políticas de países como Estados Unidos y Argentina.

Pregunta. El libro se titula Cómo sobrevivir al trumpismo y a la economía de la motosierra. Respóndame brevemente a esa cuestión.

Respuesta. No es fácil responder precisamente, pero yo diría que logrando que la gente normal y corriente se empodere y asuma que la vida puede ser el centro de la economía y que como trato de mostrar en el libro hay formas de organizar la vida económica de forma alternativa y que proporcionan mucho más bienestar y mucha más calidad de vida y democracia.

P. La motosierra la ha popularizado Milei en Argentina. ¿Está Europa a salvo?

P. La motosierra la ha popularizado Milei en Argentina. ¿Está Europa a salvo?

R. No sólo se corre el riesgo de un contagio futuro, es que la motosierra ya se aplicó en Europa durante la crisis de 2008 con recortes brutales de gasto social que aumentaron mucho más la deuda y empeoraron las condiciones de vida de millones de personas y mataron a muchas personas. Lo que ocurre es que las motosierras de Milei o Trump son mucho más crudas, más desnudas, violentas y agresivas. Pero Europa fue pionera con esas políticas.

"Europa aplicó la motosierra en 2008 y empeoraron las condiciones de vida de millones de personas"

"Europa aplicó la motosierra en 2008 y empeoraron las condiciones de vida de millones de personas"

P. ¿Vamos a un escenario donde el Estado cada vez tenga menos peso y las grandes empresas más influencia? ¿Estamos cerca de una privatización total?

R. Al gran capital, sobre todo tecnológico, le resulta prácticamente imposible convivir con la democracia. El capitalismo democrático de décadas anteriores está no solamente en crisis, sino en proceso de desmantelamiento porque los extraordinarios beneficios, los enormes privilegios y la gran libertad que necesitan los nuevos capitales financieros y tecnológicos es incompatible con las restricciones que inevitablemente impone siempre cualquier sistema democrático por muy imperfecto que sea.

P. ¿Eso significa que estamos más cerca de un mundo mucho más autoritario?

P. ¿Eso significa que estamos más cerca de un mundo mucho más autoritario?

R. Estamos a las puertas de un mundo de autocracia y de pérdida de libertades si la gente no reacciona y si quienes verdaderamente creen en la democracia y en la libertad no dan un golpe en la mesa y ponen un freno a esos intentos del nuevo capital tecnológico.

P. Habla usted de reaccionar a tiempo. ¿Cuándo se acaba ese tiempo?

P. Habla usted de reaccionar a tiempo. ¿Cuándo se acaba ese tiempo?

R. El tiempo ni se acaba ni comienza ni termina nunca. Es un flujo y cuanto más se tarde en reaccionar, el daño va a ser mucho más intenso porque basta con ver lo que ocurre en Estados Unidos donde se están desmantelando agencias y organismos de la administración que han sido básicos para evitar desastres, lograr avances tecnológicos e, incluso, para tener información que permita gobernar. Se están aplicando estas políticas de recortes de forma muy acelerada y hay que dar respuesta.

P. Trump ha cambiado los términos en los que se practica el debate en la sociedad internacional. ¿Qué viene detrás de él? Su persona no va a ser eterna pero, ¿puede serlo su legado en cuanto a forma de hacer política, economía e, incluso, debatir?

R. Eterno no es nada, pero va a tener herederos que pueden ser peor que él. En su administración ya los tiene con un discurso más reaccionario y brutal. Trump no es un elemento venido de Marte que ha caído aquí por casualidad, es una expresión de un modo de gobernar y de construir la sociedad que responde a intereses de grandes capitales, de grandes grupos financieros y que es el resultado, además, de unas políticas no solamente económicas, sino yo diría que civilizatorias que se han llevado a cabo en los últimos decenios. Políticas que han hecho que la gente se sienta extraordinariamente desposeída, desprotegida, sola, perdida, empobrecida y sin protección, sin cobertura en las fuerzas políticas, digámoslo así, tradicionales, pues se ha echado en brazos justamente de quienes con más fuerza le van a hincar el puñal en la espalda.

Pero, por otra parte, humanamente es comprensible que ocurra eso cuando, como digo, millones de personas se han sentido desprotegidas por las fuerzas políticas tradicionales que no han sido capaces de hacer frente con éxito, firmeza y determinación a los cambios que se han ido produciendo en la vida económica y social.

Pero, por otra parte, humanamente es comprensible que ocurra eso cuando, como digo, millones de personas se han sentido desprotegidas por las fuerzas políticas tradicionales que no han sido capaces de hacer frente con éxito, firmeza y determinación a los cambios que se han ido produciendo en la vida económica y social.

R. El Estado del Bienestar no ha fracasado, ha ido siendo desmantelado por grupos de interés que no han estado interesados en financiarlo nunca y que en cuanto han tenido la oportunidad de dejar de hacerlo porque han adquirido un poder extraordinariamente superior al de las clases sociales que se favorecían del Estado del Bienestar, pues han dejado de soportarlo. No es que haya desaparecido por completo, pero está en vías de ello porque estos capitales tienen como objetivo mercantilizar cualquier aspecto de la vida como la salud, educación, el agua, los recursos naturales, los bebés, la vida o cualquier cosa que pueda proporcionar ganancia.

"El desarrollo de la IA será la revolución más impresionante de la historia de la humanidad"

"El desarrollo de la IA será la revolución más impresionante de la historia de la humanidad"

P. ¿Cómo ve en todo esto el desarrollo de la Inteligencia Artificial? ¿Estas grandes tecnológicas las van a utilizar para tener un mayor control de la sociedad?

R. El desarrollo de la IA posiblemente sea la revolución tecnológica, y por tanto económica y social, más impresionante de la historia de la humanidad. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de que la inteligencia artificial se va a desarrollar y que va a cambiar la vida de la humanidad. Otra cosa es en qué sentido va a producir ese cambio porque como toda tecnología, el resultado social que produce depende de las lógicas que impulsen su desarrollo.

De momento la inteligencia artificial está desarrollándose impulsada exclusivamente por el afán de lucro, por la búsqueda del beneficio privado, generando unas burbujas extraordinarias, unas fragilidades financieras impresionantes y, por lo tanto, potencialmente creando unos peligros muy grandes. No sabemos cómo va a ir evolucionando. Yo no creo que se vaya a detener el progreso.

Pero el progreso bien diseñado, gobernado con equidad, inteligencia y equilibrio es muy diferente a un progreso tecnológico que se lleva a cabo a base de sobresaltos, de crisis, de destrucción y de empobrecimiento. Esa es la disyuntiva. Para eso es importante que la sociedad sea consciente de lo que nos jugamos con el desarrollo de la IA y que la ciudadanía sea capaz de presionar a gobiernos y estados para que sean capaces de establecer condiciones de desarrollo que favorezcan una tecnología que logre que la humanidad resuelva mucho mejor los problemas que tiene.

De momento la inteligencia artificial está desarrollándose impulsada exclusivamente por el afán de lucro, por la búsqueda del beneficio privado, generando unas burbujas extraordinarias, unas fragilidades financieras impresionantes y, por lo tanto, potencialmente creando unos peligros muy grandes. No sabemos cómo va a ir evolucionando. Yo no creo que se vaya a detener el progreso.

Pero el progreso bien diseñado, gobernado con equidad, inteligencia y equilibrio es muy diferente a un progreso tecnológico que se lleva a cabo a base de sobresaltos, de crisis, de destrucción y de empobrecimiento. Esa es la disyuntiva. Para eso es importante que la sociedad sea consciente de lo que nos jugamos con el desarrollo de la IA y que la ciudadanía sea capaz de presionar a gobiernos y estados para que sean capaces de establecer condiciones de desarrollo que favorezcan una tecnología que logre que la humanidad resuelva mucho mejor los problemas que tiene.

P. Interpreto que es pesimista en cuanto a que el desarrollo de esta tecnología favorezca una mejor redistribución de la riqueza.

R. Puede hacerlo. Que no lo haga depende de las condiciones en las que se establezca su desarrollo y el aprovechamiento de las ventajas que comporta. Es clave todo el marco institucional, legal y político para que sea IA no sea una bomba de relojería en la sociedad, sino una forma de abordar los problemas de la humanidad.

P. ¿Es la UE la gran derrotada del trumpismo?

P. ¿Es la UE la gran derrotada del trumpismo?

R. Posiblemente. Aunque creo que la UE se ha derrotado a sí misma en el momento en que no supo definirse con coherencia y con acierto. La UE ha sido demasiado servil y ha tenido una servidumbre hacia los grandes capitales y EEUU que no ha sabido vencer. No ha sido capaz de consolidar un proyecto político e ilusionante, coherente, democrático en la ciudadanía europea y ha dejado cabos sueltos, incluso en su diseño monetario, financiero y político. Es un vehículo que sólo puede funcionar dando traspiés. Cuando la cosa se ha puesto complicada y Estados Unidos no ha podido echarle la mano por el hombre por su declive, hemos visto que la UE es un aparato vergonzante.

P. ¿Vamos a un escenario donde la presencia de China en Occidente sea más potente? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Hablamos de un Gobierno que hasta hace poco era repudiado y ahora Pedro Sánchez anuncia esos viajes a bombo y platillo y Juanma Moreno presume de inversiones.

P. ¿Vamos a un escenario donde la presencia de China en Occidente sea más potente? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Hablamos de un Gobierno que hasta hace poco era repudiado y ahora Pedro Sánchez anuncia esos viajes a bombo y platillo y Juanma Moreno presume de inversiones.

R. No queda más remedio. Los datos están ahí. Mientras EEUU entra en declive, China ha tomado el relevo en el ámbito comercia, industrial, monetario, financiero, tecnológico e, incluso, en el poderío militar. Aunque es indudable que esto último Estados Unidos lo mantiene por encima del resto. Cuando eso ocurre es lógico que la UE y otros países vean que el mundo va a ser multilateral y no va a haber un único polo de poder y beneficio. EEUU lo está intentando evitar con una política de palo y zanahoria, pero es muy difícil porque a poco que el pragmatismo se imponga, cada vez habrá más países que vean que pueden obtener beneficios estando a la sombra de China.

P. En su obra utiliza mucho el término conflicto. ¿Cuál cree que va a ser el detonante para que esa tensión que existe actualmente en la sociedad termine rompiendo?

R. Sin duda el elemento más explosivo que tenemos hoy en día es la desigualdad porque estamos alcanzando los niveles de concentración de riqueza y desigualdad más grandes de la historia. El estudio histórico nos enseña que la desigualdad es la principal causa de declive y de colapso de las sociedades a lo largo de la historia. Se han estudiado más de 300 sociedades a lo largo de 10 000 años y la desigualdad, como digo, aparece siempre en el punto central que explica el declive social, la destrucción de las sociedades, incluso de imperios que parecían vencibles. No sabemos cómo puede expresarse concretamente, cómo se va a expresar concretamente ese conflicto, pero a cualquiera que conozca la historia humana, la historia de las sociedades, la historia de la humanidad no puede tener dudas de que la desigualdad es una bomba de relojería.

P. Unas de las grandes tensiones actuales es la generacional. ¿Cómo lo ve usted? Ya se habla de la primera generación que va a vivir peor que sus padres.

P. Unas de las grandes tensiones actuales es la generacional. ¿Cómo lo ve usted? Ya se habla de la primera generación que va a vivir peor que sus padres.

R. Es muy posible que ese tipo de problemas se haya dado siempre de una manera o de otra, pero es cierto que en estos momentos después de unas décadas en las que se había producido a expansión del estado del bienestar, de los servicios públicos o de las políticas de movilidad social, estamos viendo que el avance de la desigualdad produce efectos especialmente dañinos sobre los grupos de población más vulnerables. Y claro, la gente joven que empieza se encuentran con una barrera mucho mayor.

Además lo que está ocurriendo es que como consecuencia de la desigualdad, no toa la juventud se encuentra en la misma condición. Está el que desde los 18 años puede tener una vivienda que le compran sus padres y puede vivir con cierta comodidad y el joven que carece de eso. Se genera una brecha que se va extendiendo. Esto produce otras brechas y si ocurre en un contexto en el que las izquierdas han sido incapaces de generar proyectos emancipadores atractivos que se refieran a las condiciones de vida concretas y a las carencias efectivas de la gente, pues es normal que la gente joven se sienta especialmente dolida, dañada y que cambie de posición y busque soluciones extremas.

"Los grupos financieros difunden mentiras sobre los sistemas públicos de pensiones y la gente se las cree"

P. Esta situación está abriendo un debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Usted siempre ha defendido que es sostenible a pesar de que su peso es cada vez mayor en el gasto social y la natalidad no compensa el mercado de trabajo. ¿Cómo se soluciona?

Además lo que está ocurriendo es que como consecuencia de la desigualdad, no toa la juventud se encuentra en la misma condición. Está el que desde los 18 años puede tener una vivienda que le compran sus padres y puede vivir con cierta comodidad y el joven que carece de eso. Se genera una brecha que se va extendiendo. Esto produce otras brechas y si ocurre en un contexto en el que las izquierdas han sido incapaces de generar proyectos emancipadores atractivos que se refieran a las condiciones de vida concretas y a las carencias efectivas de la gente, pues es normal que la gente joven se sienta especialmente dolida, dañada y que cambie de posición y busque soluciones extremas.

"Los grupos financieros difunden mentiras sobre los sistemas públicos de pensiones y la gente se las cree"

P. Esta situación está abriendo un debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Usted siempre ha defendido que es sostenible a pesar de que su peso es cada vez mayor en el gasto social y la natalidad no compensa el mercado de trabajo. ¿Cómo se soluciona?

R. El futuro de las pensiones públicas no depende sólo del número de personas que trabaje sino del tamaño de la tarta que se crea. Nos están diciendo que vamos a tener un desarrollo tecnológico impresionante, que no va a hacer falta tanto trabajo, pero lo que no nos están diciendo es que la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico vaya a producir menos, todo lo contrario, será capaz de producir mucho más.

Si el tamaño de la tarta es mucho mayor, gracias a ese inmenso avance tecnológico, significa que podemos tener una tarta más grande para repartir entre toda la población, no solamente entre los que estén trabajando. Si tuviéramos la suerte en el mundo de que una inteligencia artificial fuera capaz de producir todos los bienes y servicios que toda la humanidad necesita, sin que nadie trabajase podría haber dinero para pensiones.

Si el tamaño de la tarta es mucho mayor, gracias a ese inmenso avance tecnológico, significa que podemos tener una tarta más grande para repartir entre toda la población, no solamente entre los que estén trabajando. Si tuviéramos la suerte en el mundo de que una inteligencia artificial fuera capaz de producir todos los bienes y servicios que toda la humanidad necesita, sin que nadie trabajase podría haber dinero para pensiones.

Hay un gran fraude que se le dice a la gente y se asusta. Las pensiones públicas serán viables si efectivamente hacemos que la el tamaño de la tarta aumente como ha venido sucediendo siempre Lo que ocurre es que cada vez más hay la intención de que esa proporción de la tarta que van a las personas que no están en el mercado de trabajo vaya para los mercados financieros y el lucro privado. Entonces naturalmente no será sostenible ni las pensiones ni cualquier otro servicio público. ¿Por qué no se habla de la insostenibilidad en el futuro de la administración de justicia, de los ejércitos o de la policía?

Hablan de las pensiones públicas porque es una expresión de solidaridad, de cooperación entre grupos sociales, de forma de organizar la vida social sobre una base que no es el lucro privado y que duele al capitalismo de nuestros días. Los jóvenes tendrían que ser conscientes del peligro de no tener ingresos en el futuro cuando se hagan mayores y ya no puedan trabajar. Si se privatizaran las pensiones y cada uno tuviera que ahorrar para tener dinero cuando se jubilara, que cada uno se mire a sí mismo para ver si ahora pueden ahorrar 500 o 600 euros al mes. ¿Están seguros de que no va a haber ninguna crisis que se lleve esos ahorros? Estamos viviendo una época de fraude. Los grupos financieros difunden mentiras sobre los sistemas públicos de pensiones y la gente se las cree.

P. ¿Por qué existe esa desconexión entre los partidos de izquierdas y las clases populares?

Hablan de las pensiones públicas porque es una expresión de solidaridad, de cooperación entre grupos sociales, de forma de organizar la vida social sobre una base que no es el lucro privado y que duele al capitalismo de nuestros días. Los jóvenes tendrían que ser conscientes del peligro de no tener ingresos en el futuro cuando se hagan mayores y ya no puedan trabajar. Si se privatizaran las pensiones y cada uno tuviera que ahorrar para tener dinero cuando se jubilara, que cada uno se mire a sí mismo para ver si ahora pueden ahorrar 500 o 600 euros al mes. ¿Están seguros de que no va a haber ninguna crisis que se lleve esos ahorros? Estamos viviendo una época de fraude. Los grupos financieros difunden mentiras sobre los sistemas públicos de pensiones y la gente se las cree.

P. ¿Por qué existe esa desconexión entre los partidos de izquierdas y las clases populares?

R. No lo sé bien. ¿Cómo han llegado a esta situación los partidos? Pues degenerando. Son partidos muy poco democráticos y cesaristas con un jefe que decide todo. Se ha perdido la militancia y las agrupaciones ya no salen a la calle porque los dirigentes no necesitan a las bases. El nuevo alcalde de Nueva York ha ganado con más de 100.000 voluntarios recorriendo las calles y entrando en un millón de hogares para explicar el programa. Eso no lo hacen los partidos y es lógico que hayan perdido el contacto con la gente.

P. Ahora es Vox el que interpela directamente a las clases populares. ¿Se cree usted este discurso?

P. Ahora es Vox el que interpela directamente a las clases populares. ¿Se cree usted este discurso?

R. Está haciendo lo que toda extrema derecha en el mundo. Ha encontrado que hay grupos sociales desposeídos y descontentos y les dicen claramente "os están quitando el trabajo, os están quitando la posibilidad de tener vivienda, os están generando inseguridad en vuestras calles, en vuestros barrios, vivís en un país que no tiene soberanía, que no puede tomar decisiones, vienen las grandes empresas y os quitan el trabajo" y entonces la gente dice, "joder, pues si es verdad que eso es lo que nos pasa". A la gente le hablan de esos problemas y se van detrás de Vox. El problema es que Vox no cuenta la parte de cuáles son las medidas de su programa y cómo estas medidas van a generar una mayor insatisfacción.

En España no hemos oído hablar a los partidos políticos de la izquierda del problema de la inseguridad que hay en muchos barrios del país. No hablan de eso y hay mucha gente que tiene miedo y acude al que le reconoce que existe esa inseguridad. La izquierda ha puesto el interés prioritario en cuestiones identitarias y culturales.

"En España no hemos oído hablar a los partidos políticos de la izquierda del problema de la inseguridad que hay en muchos barrios"

P. ¿La solución es más Estado o la situación es más compleja?

En España no hemos oído hablar a los partidos políticos de la izquierda del problema de la inseguridad que hay en muchos barrios del país. No hablan de eso y hay mucha gente que tiene miedo y acude al que le reconoce que existe esa inseguridad. La izquierda ha puesto el interés prioritario en cuestiones identitarias y culturales.

"En España no hemos oído hablar a los partidos políticos de la izquierda del problema de la inseguridad que hay en muchos barrios"

P. ¿La solución es más Estado o la situación es más compleja?

R. Es más compleja. No podemos pensar que el Estado lo aguanta todo. Es una cáscara vacía que depende de quién llegue. Ultraliberales en Argentina, Hungría o Estados Unidos utilizan el Estado como el que más. El Estado es un instrumento inexcusable, pero lo importante es que la ciudadanía se empodere, tome conciencia y asuma demandas de sentido común. Que se informe y sepa realmente cuál es la naturaleza de los problemas y qué soluciones pueden beneficiarles. Esa es la garantía de que las cosas cambien como han sido siempre al largo de la historia.

Lo que yo he mostrado en mi libro es que estamos sometidos a una visión del mundo muy dramática muy oscura en la que se nos dice que todo va mal, que todo no funciona, que no se puede cambiar nada. Y sin embargo es también otra mentira. Si miramos a nuestro alrededor vemos que hay miles de experiencias de organización alternativa de la vida económica, formas que se basan en la cooperación, en la solidaridad, en la iniciativa común, en el trabajo comunitario y que funcionan mejor. Hay que trasladar a la gente ese tipo de experiencias y ponerlas en marcha para comprobar materialmente que se puede organizar la sociedad de otra manera.

P. ¿Cómo ve lo del Fiscal General del Estado?

R. Habiendo filtrado el resultado de la votación del tribunal el 20 de noviembre, a mí me dio la impresión de que el fantasma de Franco aparecía por las salas del Tribunal Supremo. Yo creo que es un golpe de estado judicial. No ha habido pruebas de lo que han acusado y es una verdadera infamia, una vergüenza y un escándalo que se condene a alguien por filtrar un secreto que no es un secreto. A los magistrados que han hecho eso se le debería caer la cara de vergüenza, sobre todo porque ya se sabía que iban a hacer eso.

P. Quedan apenas seis meses para las elecciones andaluzas. Hemos conocido que Antonio Maíllo va a ser el candidato de Por Andalucía.

P. Quedan apenas seis meses para las elecciones andaluzas. Hemos conocido que Antonio Maíllo va a ser el candidato de Por Andalucía.

R. La situación es difícil porque en el principal partido de la oposición tenemos una candidata que vive en Madrid, algo que no me puedo explicar. Me alegra mucho que Maíllo y sus organizaciones hayan tomado esa decisión porque me parece una muestra de generosidad extraordinaria. Antonio Maíllo me parece una persona de cualidades personales altísimas. Me alegro mucho y deseo que tenga éxito porque está haciendo un esfuerzo por la unidad y por poner en marcha proyectos de transformación tocando fibras que hace falta tocar en la izquierda.

Sobre el autor

Emilio Cabrera

Ver biografía

Sobre el autor

Emilio Cabrera

Ver biografía

miércoles, 7 de enero de 2026

Tres confusiones que impiden entender y resolver el problema de la vivienda

No hace falta que explique hasta qué punto es grande el problema de acceso a la vivienda debido a su alto precio, ni las consecuencias tan dramáticas que provoca, principalmente en el ámbito personal y familiar, pero también en el económico, financiero, urbanístico y social, en general.

Hoy me limito a señalar tres confusiones que, a mi juicio, se vienen cometiendo constantemente, no sólo entre la gente corriente, sino entre los políticos que debieran hacer frente a este asunto y también, aunque parezca mentira, entre muchos economistas. Como se verá enseguida, son graves porque impiden percibir correctamente la naturaleza del problema, de modo que resulta entonces imposible solucionarlo.

Son las siguientes.

En primer lugar, creer que la subida exagerada de los precios de la vivienda ocurre sólo en nuestro entorno, en nuestro pueblo o ciudad, en nuestra región o país. No es cierto. Es un error de percepción porque la subida y su exagerada magnitud se está produciendo en la práctica totalidad de los países. Si bien es verdad que algunos, incluso de nuestro entorno más cercano, registran subidas más moderadas, se puede decir con total fundamento que el alza de los precios de la vivienda es un auténtico fenómeno global.

Una confusión de este tipo impide resolver el problema por una razón bien sencilla. No es lo mismo que cualquier tipo de mal se padezca individual o localmente que de forma generalizada. No se trata igual ni se cura con el mismo procedimiento una enfermedad singularizada en una persona que la producida por una pandemia. Las causas que lo generen serán, con toda seguridad, muy diferentes.

Una segunda e importante confusión consiste en no percatarse de que el precio de la vivienda no es el único que está subiendo.

La realidad es que a la vivienda le viene ocurriendo exactamente lo mismo que a otros bienes que se han convertido en objeto de la inversión de quienes en los últimos años han acumulado una cantidad ingente de ahorro y riqueza.

Si sólo fuera el precio de la vivienda el que está subiendo, tendríamos que darle solución específica. Pero si comprobamos que evoluciona al alza siguiendo la misma estela que otros bienes como el oro, la plata, los objetos de lujo, las piezas de arte, o los activos financieros, y si tenemos en cuenta que todos ellos son los que efectivamente adquieren quienes disponen de ahorro en abundancia, tendremos otra clave fundamental.

La razón es sencilla, sabemos que en los últimos años y muy particularmente tras la pandemia, los grandes patrimonios han multiplicado su magnitud en casi todos los países. Y ese incremento no se destina al consumo de bienes y servicios corrientes, sino al tipo de activos de inversión que he mencionado. Eso es lo que ha producido un incremento muy grande de su demanda que impulsa extraordinariamente al alza sus precios o cotizaciones, según el caso.

La vivienda es un bien de inversión muy atractivo, quizá no tanto como el oro o las acciones cuando se tienen grandes capitales, pero sí lo suficiente como para que allí se destinen cantidades de dinero muy grandes que elevan, como acabo de decir, la demanda de viviendas y su precio. Lógicamente, no para que en ellas vivan quienes las adquieren, sino para obtener rentas de su mera posesión, dedicándolas al alquiler o a usos turísticos, por ejemplo.

Además, la mayor demanda de vivienda para los grandes ahorradores no sólo eleva su precio, sino que «tira», por una especie de efecto reflejo, de los precios de todas las viviendas que hay en el mercado, para propiedad o alquiler.

La consecuencia de esta confusión es que se intenta resolver el problema de la vivienda dentro del mercado cuando su origen, como acabo de mostrar, se encuentra fuera de él,

La tercera confusión es un efecto de la anterior. Consiste en creer que, ante la gran presión de la demanda producida por la razón que acabo de apuntar, la solución es elevar la oferta, hacer que el número de viviendas construidas crezca, crezca y crezca si cesar. Como ocurre ante tantos otros problemas económicos, sólo se sabe recurrir al crecimiento constante, cuando el problema que se sufre no es, en realidad, de cantidad, sino de calidad o de reparto, como en este caso.

Se trata de otra confusión no menos relevante que las dos anteriores porque igualmente impide resolver el problema de acceso a la vivienda o, cuanto menos, frenar el alza de su precio.

Cuando la oferta de viviendas aumenta mediante la iniciativa privada, se buscará atraer a la demanda más solvente, justo la que en mayor medida impulsa el alza de precios, pues puede pagarlos sin apenas tener que preocuparse por cuál sea su cuantía. Y, aunque la oferta de viviendas sea pública, será esa misma demanda la que más fácil y rápidamente pueda adquirirlas. Y en ambos casos, como he dicho, la mayor oferta atrae más demanda que arrastra al conjunto del mercado y lo que sucede, como está sucediendo, es que, aunque suba la oferta, los precios siguen aumentando sin cesar.

El corolario de todo lo que acabo de señalar es bastante evidente y se puede resumir con claridad: no se puede enfrentar el problema de la vivienda como si fuese un problema local (porque es global), sin tener presente que está causado por un fenómeno que no tiene origen en el mercado de la vivienda (la concentración extraordinaria de la renta y la riqueza) y limitándose a aumentar el parque de viviendas que se ofrecen en el mercado (pues, en su totalidad o en una proporción suficientemente determinante, serán adquiridas por la demanda de alta riqueza, retroalimentando la subida de precios).

Sabiendo esto, lo que se puede y se debe concluir es que resultará materialmente imposible no ya resolver, sino incluso paliar en pequeña medida el problema de acceso a la vivienda de los grupos sociales de menor renta si no se cumplen dos requisitos imprescindibles:

a) Frenar con firmeza la desigualdad y a la concentración de la riqueza.

b) Impedir que la vivienda siga siendo un activo de inversión, al menos mientras no esté asegurado que sea lo que debe ser, un bien de primera necesidad para los individuos y familias y cuya provisión debe quedar garantizada a todas las personas por los poderes públicos.

En resumen sencillo de todo lo anterior: es un hecho objetivo y claramente observado día a día que el mercado está siendo incapaz de resolver el problema de la vivienda. Es más, está generando otros al conjunto de la economía y a la sociedad de gran magnitud y que pueden llegar a ser explosivos si no se resuelve. Por tanto, no hay otra alternativa que sacar, literalmente hablando, u ofrecer fuera del mercado el número de viviendas suficiente para garantizar el derecho de habitación de todas las personas que hoy día la necesitan y no pueden acceder a ella; por supuesto, contribuyendo a su financiación en la medida de su capacidad.

Todo lo demás es retórica y cada día que pase sin que se asuman y pongan en práctica estos últimos presupuestos hace que el problema se haga cada vez más difícil, por no decir imposible, de resolver.

Hoy me limito a señalar tres confusiones que, a mi juicio, se vienen cometiendo constantemente, no sólo entre la gente corriente, sino entre los políticos que debieran hacer frente a este asunto y también, aunque parezca mentira, entre muchos economistas. Como se verá enseguida, son graves porque impiden percibir correctamente la naturaleza del problema, de modo que resulta entonces imposible solucionarlo.

Son las siguientes.

En primer lugar, creer que la subida exagerada de los precios de la vivienda ocurre sólo en nuestro entorno, en nuestro pueblo o ciudad, en nuestra región o país. No es cierto. Es un error de percepción porque la subida y su exagerada magnitud se está produciendo en la práctica totalidad de los países. Si bien es verdad que algunos, incluso de nuestro entorno más cercano, registran subidas más moderadas, se puede decir con total fundamento que el alza de los precios de la vivienda es un auténtico fenómeno global.

Una confusión de este tipo impide resolver el problema por una razón bien sencilla. No es lo mismo que cualquier tipo de mal se padezca individual o localmente que de forma generalizada. No se trata igual ni se cura con el mismo procedimiento una enfermedad singularizada en una persona que la producida por una pandemia. Las causas que lo generen serán, con toda seguridad, muy diferentes.

Una segunda e importante confusión consiste en no percatarse de que el precio de la vivienda no es el único que está subiendo.

La realidad es que a la vivienda le viene ocurriendo exactamente lo mismo que a otros bienes que se han convertido en objeto de la inversión de quienes en los últimos años han acumulado una cantidad ingente de ahorro y riqueza.

Si sólo fuera el precio de la vivienda el que está subiendo, tendríamos que darle solución específica. Pero si comprobamos que evoluciona al alza siguiendo la misma estela que otros bienes como el oro, la plata, los objetos de lujo, las piezas de arte, o los activos financieros, y si tenemos en cuenta que todos ellos son los que efectivamente adquieren quienes disponen de ahorro en abundancia, tendremos otra clave fundamental.

La razón es sencilla, sabemos que en los últimos años y muy particularmente tras la pandemia, los grandes patrimonios han multiplicado su magnitud en casi todos los países. Y ese incremento no se destina al consumo de bienes y servicios corrientes, sino al tipo de activos de inversión que he mencionado. Eso es lo que ha producido un incremento muy grande de su demanda que impulsa extraordinariamente al alza sus precios o cotizaciones, según el caso.

La vivienda es un bien de inversión muy atractivo, quizá no tanto como el oro o las acciones cuando se tienen grandes capitales, pero sí lo suficiente como para que allí se destinen cantidades de dinero muy grandes que elevan, como acabo de decir, la demanda de viviendas y su precio. Lógicamente, no para que en ellas vivan quienes las adquieren, sino para obtener rentas de su mera posesión, dedicándolas al alquiler o a usos turísticos, por ejemplo.

Además, la mayor demanda de vivienda para los grandes ahorradores no sólo eleva su precio, sino que «tira», por una especie de efecto reflejo, de los precios de todas las viviendas que hay en el mercado, para propiedad o alquiler.

La consecuencia de esta confusión es que se intenta resolver el problema de la vivienda dentro del mercado cuando su origen, como acabo de mostrar, se encuentra fuera de él,

La tercera confusión es un efecto de la anterior. Consiste en creer que, ante la gran presión de la demanda producida por la razón que acabo de apuntar, la solución es elevar la oferta, hacer que el número de viviendas construidas crezca, crezca y crezca si cesar. Como ocurre ante tantos otros problemas económicos, sólo se sabe recurrir al crecimiento constante, cuando el problema que se sufre no es, en realidad, de cantidad, sino de calidad o de reparto, como en este caso.

Se trata de otra confusión no menos relevante que las dos anteriores porque igualmente impide resolver el problema de acceso a la vivienda o, cuanto menos, frenar el alza de su precio.

Cuando la oferta de viviendas aumenta mediante la iniciativa privada, se buscará atraer a la demanda más solvente, justo la que en mayor medida impulsa el alza de precios, pues puede pagarlos sin apenas tener que preocuparse por cuál sea su cuantía. Y, aunque la oferta de viviendas sea pública, será esa misma demanda la que más fácil y rápidamente pueda adquirirlas. Y en ambos casos, como he dicho, la mayor oferta atrae más demanda que arrastra al conjunto del mercado y lo que sucede, como está sucediendo, es que, aunque suba la oferta, los precios siguen aumentando sin cesar.

El corolario de todo lo que acabo de señalar es bastante evidente y se puede resumir con claridad: no se puede enfrentar el problema de la vivienda como si fuese un problema local (porque es global), sin tener presente que está causado por un fenómeno que no tiene origen en el mercado de la vivienda (la concentración extraordinaria de la renta y la riqueza) y limitándose a aumentar el parque de viviendas que se ofrecen en el mercado (pues, en su totalidad o en una proporción suficientemente determinante, serán adquiridas por la demanda de alta riqueza, retroalimentando la subida de precios).

Sabiendo esto, lo que se puede y se debe concluir es que resultará materialmente imposible no ya resolver, sino incluso paliar en pequeña medida el problema de acceso a la vivienda de los grupos sociales de menor renta si no se cumplen dos requisitos imprescindibles:

a) Frenar con firmeza la desigualdad y a la concentración de la riqueza.

b) Impedir que la vivienda siga siendo un activo de inversión, al menos mientras no esté asegurado que sea lo que debe ser, un bien de primera necesidad para los individuos y familias y cuya provisión debe quedar garantizada a todas las personas por los poderes públicos.

En resumen sencillo de todo lo anterior: es un hecho objetivo y claramente observado día a día que el mercado está siendo incapaz de resolver el problema de la vivienda. Es más, está generando otros al conjunto de la economía y a la sociedad de gran magnitud y que pueden llegar a ser explosivos si no se resuelve. Por tanto, no hay otra alternativa que sacar, literalmente hablando, u ofrecer fuera del mercado el número de viviendas suficiente para garantizar el derecho de habitación de todas las personas que hoy día la necesitan y no pueden acceder a ella; por supuesto, contribuyendo a su financiación en la medida de su capacidad.

Todo lo demás es retórica y cada día que pase sin que se asuman y pongan en práctica estos últimos presupuestos hace que el problema se haga cada vez más difícil, por no decir imposible, de resolver.

domingo, 4 de enero de 2026

_- La España que viene, si seguimos así

_- Publicado en La Voz del Sur el 3 de enero de 2026

Entramos en 2026 con todos los partidos de izquierdas, sin excepción, advirtiendo de la gran amenaza que supondría un gobierno central de coalición entre el PP y Vox. Y, al mismo tiempo, con estos últimos envalentonados y sin disimular ni por un momento qué tipo de políticas llevarían a cabo.

Las izquierdas señalan lo que efectivamente ya han hecho ambos partidos de derechas cuando han gobernado juntos, o lo ha hecho solo el PP con el apoyo de Vox.

Están desmantelando la sanidad pública, aumentando al mismo tiempo el gasto sanitario en beneficio de la privada y dañando a la salud de la población. Las comunidades de Madrid y Andalucía, ambas gobernadas por el PP, están en la cola del gasto sanitario por habitante. En Madrid, cada año termina con más gasto público del presupuestado en manos del sector privado, y en Andalucía casi la mitad de ese incremento va a parar a empresas privadas y gasto farmacéutico

Se recorta el presupuesto para educación pública, reduciendo el número de aulas, el profesorado y las horas de apoyo, mientras aumentan la financiación de los centros privados o concertados. En Madrid, el gasto en educación concertada supera ya el 20 % del presupuesto educativo y duplica la proporción de hace dos décadas. Los impuestos, aunque haya sido al nivel autonómico que han podido modificar, se han reducido para las rentas más altas; la protección del medio ambiente ha disminuido, mientras que las ayudas y subvenciones llueven sobre las empresas cercanas al poder y al mismo tiempo se recortan las que reciben los grupos sociales vulnerables, los sindicatos y organismos de promoción cultural o cooperación al desarrollo.

Ni el PP ni Vox disimulan que eso es lo que desean hacer: se han hecho negacionistas del cambio climático, o promueven sin disimulo la privatización de las pensiones públicas, por ejemplo. Y en aspectos más políticos, ideológicos o culturales tampoco esconden su nacionalismo extremista que les lleva a considerar como españoles de bien únicamente a quienes comparten sus valores, considerando que los demás somos enemigos de España.

A pesar de todo ello, y aunque las encuestas tienden a dar como seguro una próxima mayoría parlamentaria de la derecha en elecciones generales, las izquierdas no hacen lo único que, en la práctica, podría evitarlo: actuar unidas, diseñar una estrategia común y mostrarse ante la sociedad en su conjunto como fuerzas que cooperan y no como adversarias dedicadas a combatirse unas a otras.

Desde el PSOE más conservador hasta la izquierda más extrema se está actuando con una absoluta falta de responsabilidad que es histórica, porque lo vientos que están dominando en todo el mundo son de tempestad. Traen consigo el desmantelamiento de la democracia, pérdida de libertades, destrucción del planeta y guerra. Y, cuando la amenaza es tan grave y directa y recae sobre la mayor parte de la población, es irresponsable no unirse, dejar de cooperar y renunciar a ir de la mano.

La falta de un proyecto compartido, aunque fuera en un planteamiento de mínimos (que ya sería máximos ante la que se nos viene encima), las continuas desavenencias, las críticas y el empeño en traer al primer plano los desacuerdos, la incomprensión mutua y, muy particularmente, la negación a conformar coaliciones electorales, llevan a una derrota sin parangón. Y a la que sólo van a sobrevivir un puñado de líderes y lideresas que no parece que estén interesados en otra cosa que no sea mantenerse en sus privilegios y salvarse a sí mismos.

No basta, ante este peligro, con tratar de llegar a acuerdos por arriba, como tampoco ha bastado estar en el gobierno cuando los partidos carecen del cordón umbilical con la gente corriente que proporcionan la organización, la militancia y el contacto con sus preocupaciones e intereses en el día a día.

Lo que está ocurriendo en España se estudiará en las aulas pasados unos años. Tenemos un gobierno capaz de conseguir que la economía en su conjunto funcione bien y que se ponga de ejemplo, incluso comenzando a romper la histórica dificultad de crear suficiente empleo. Capaz de tomar medidas a favor de los sectores más desfavorecidos que nunca había tomado la derecha, desde las subidas del salario mínimo a revalorizar las pensiones, pasando por un buen número de ayudas para capear temporales tan difíciles como el de la vivienda, la energía, o una pandemia. Pero un gobierno, sin embargo, que puede caer por su incapacidad para crear comunidad y un sujeto social cómplice que lo defienda del ataque constante de los poderes oligárquicos, un gobierno que no ha sabido o no ha podido inmunizar del neofascismo a la sociedad generando valores que no sólo anidaran en su mayoría parlamentaria sino en la mayor parte de la gente. Un gobierno atrapado en el cortoplacismo de la improvisación y el marketing al estar soportado por partidos de ministros y no de militancia y ciudadanía, únicas fuentes de las que pueden brotar la inteligencia y el pensamiento colectivos que son imprescindibles para cambiar el mundo. Un gobierno noqueado por la corrupción que propicia la falta de transparencia y controles internos típica de las organizaciones cesaristas que lo sostienen y que son materialmente incompatibles con la transformación social progresista.

Insistir en la misma vía, gobernar desde arriba, sin movilización ni complicidad militante y ciudadana para poder avanzar hacia cambios estructurales, atándose al corto plazo, seguir enfrentándose y no diseñar acuerdos electorales en torno a proyectos de sentido común para amplias mayorías sociales y surgidos del debate social, y no sopas de siglas urdidas en mesa de camilla, llevará a España otra vez a tiempos de oscuridad, enfrentamiento y autocracia. Y no sólo por culpa de la derecha, sino porque las izquierdas no supieron hacer sus deberes. No es fácil adivinarlo, porque lo estamos viendo a nuestro alrededor y, aunque queda poco tiempo, se debería intentar cambiar de ritmo y dirección, aunque sólo fuera por decencia.

Entramos en 2026 con todos los partidos de izquierdas, sin excepción, advirtiendo de la gran amenaza que supondría un gobierno central de coalición entre el PP y Vox. Y, al mismo tiempo, con estos últimos envalentonados y sin disimular ni por un momento qué tipo de políticas llevarían a cabo.

Las izquierdas señalan lo que efectivamente ya han hecho ambos partidos de derechas cuando han gobernado juntos, o lo ha hecho solo el PP con el apoyo de Vox.

Están desmantelando la sanidad pública, aumentando al mismo tiempo el gasto sanitario en beneficio de la privada y dañando a la salud de la población. Las comunidades de Madrid y Andalucía, ambas gobernadas por el PP, están en la cola del gasto sanitario por habitante. En Madrid, cada año termina con más gasto público del presupuestado en manos del sector privado, y en Andalucía casi la mitad de ese incremento va a parar a empresas privadas y gasto farmacéutico

Se recorta el presupuesto para educación pública, reduciendo el número de aulas, el profesorado y las horas de apoyo, mientras aumentan la financiación de los centros privados o concertados. En Madrid, el gasto en educación concertada supera ya el 20 % del presupuesto educativo y duplica la proporción de hace dos décadas. Los impuestos, aunque haya sido al nivel autonómico que han podido modificar, se han reducido para las rentas más altas; la protección del medio ambiente ha disminuido, mientras que las ayudas y subvenciones llueven sobre las empresas cercanas al poder y al mismo tiempo se recortan las que reciben los grupos sociales vulnerables, los sindicatos y organismos de promoción cultural o cooperación al desarrollo.

Ni el PP ni Vox disimulan que eso es lo que desean hacer: se han hecho negacionistas del cambio climático, o promueven sin disimulo la privatización de las pensiones públicas, por ejemplo. Y en aspectos más políticos, ideológicos o culturales tampoco esconden su nacionalismo extremista que les lleva a considerar como españoles de bien únicamente a quienes comparten sus valores, considerando que los demás somos enemigos de España.

A pesar de todo ello, y aunque las encuestas tienden a dar como seguro una próxima mayoría parlamentaria de la derecha en elecciones generales, las izquierdas no hacen lo único que, en la práctica, podría evitarlo: actuar unidas, diseñar una estrategia común y mostrarse ante la sociedad en su conjunto como fuerzas que cooperan y no como adversarias dedicadas a combatirse unas a otras.

Desde el PSOE más conservador hasta la izquierda más extrema se está actuando con una absoluta falta de responsabilidad que es histórica, porque lo vientos que están dominando en todo el mundo son de tempestad. Traen consigo el desmantelamiento de la democracia, pérdida de libertades, destrucción del planeta y guerra. Y, cuando la amenaza es tan grave y directa y recae sobre la mayor parte de la población, es irresponsable no unirse, dejar de cooperar y renunciar a ir de la mano.

La falta de un proyecto compartido, aunque fuera en un planteamiento de mínimos (que ya sería máximos ante la que se nos viene encima), las continuas desavenencias, las críticas y el empeño en traer al primer plano los desacuerdos, la incomprensión mutua y, muy particularmente, la negación a conformar coaliciones electorales, llevan a una derrota sin parangón. Y a la que sólo van a sobrevivir un puñado de líderes y lideresas que no parece que estén interesados en otra cosa que no sea mantenerse en sus privilegios y salvarse a sí mismos.

No basta, ante este peligro, con tratar de llegar a acuerdos por arriba, como tampoco ha bastado estar en el gobierno cuando los partidos carecen del cordón umbilical con la gente corriente que proporcionan la organización, la militancia y el contacto con sus preocupaciones e intereses en el día a día.

Lo que está ocurriendo en España se estudiará en las aulas pasados unos años. Tenemos un gobierno capaz de conseguir que la economía en su conjunto funcione bien y que se ponga de ejemplo, incluso comenzando a romper la histórica dificultad de crear suficiente empleo. Capaz de tomar medidas a favor de los sectores más desfavorecidos que nunca había tomado la derecha, desde las subidas del salario mínimo a revalorizar las pensiones, pasando por un buen número de ayudas para capear temporales tan difíciles como el de la vivienda, la energía, o una pandemia. Pero un gobierno, sin embargo, que puede caer por su incapacidad para crear comunidad y un sujeto social cómplice que lo defienda del ataque constante de los poderes oligárquicos, un gobierno que no ha sabido o no ha podido inmunizar del neofascismo a la sociedad generando valores que no sólo anidaran en su mayoría parlamentaria sino en la mayor parte de la gente. Un gobierno atrapado en el cortoplacismo de la improvisación y el marketing al estar soportado por partidos de ministros y no de militancia y ciudadanía, únicas fuentes de las que pueden brotar la inteligencia y el pensamiento colectivos que son imprescindibles para cambiar el mundo. Un gobierno noqueado por la corrupción que propicia la falta de transparencia y controles internos típica de las organizaciones cesaristas que lo sostienen y que son materialmente incompatibles con la transformación social progresista.

Insistir en la misma vía, gobernar desde arriba, sin movilización ni complicidad militante y ciudadana para poder avanzar hacia cambios estructurales, atándose al corto plazo, seguir enfrentándose y no diseñar acuerdos electorales en torno a proyectos de sentido común para amplias mayorías sociales y surgidos del debate social, y no sopas de siglas urdidas en mesa de camilla, llevará a España otra vez a tiempos de oscuridad, enfrentamiento y autocracia. Y no sólo por culpa de la derecha, sino porque las izquierdas no supieron hacer sus deberes. No es fácil adivinarlo, porque lo estamos viendo a nuestro alrededor y, aunque queda poco tiempo, se debería intentar cambiar de ritmo y dirección, aunque sólo fuera por decencia.

martes, 11 de noviembre de 2025

_- Por qué es importante la clase trabajadora

_- Fuentes: Sin permiso

Un espectro acecha a Occidente: el espectro de una clase trabajadora a la que se le ha cerrado el acceso a la política. A lo largo de decenas de años, seducidas por los cantos de sirena de la «tercera vía» de Bill Clinton, Tony Blair y Gerhard Schröder, las fuerzas de centroizquierda abandonaron el lenguaje de la lucha de clases.

Pero en su prisa por convertirse en respetables y demostrar que eran gestores más eficientes y justos del capitalismo, dejaron de hablar de explotación y optaron por ignorar el antagonismo inherente —incluso la violencia— de la relación entre el capital y el trabajo. Eliminaron por completo del discurso político las palabras, los gestos, la forma de ser y las aspiraciones de los trabajadores. Y luego denigraron a sus antiguos electores calificándolos de «deplorables».

Cuando la movilidad descendente y la insolvencia se apoderan de grandes zonas del interior, donde una clase trabajadora que antes se sentía orgullosa ahora se siente abandonada y de las que los partidos establecidos apartan la mirada, surge el anhelo de un nuevo proyecto de restauración de la dignidad, de un relato que enfrente a un «nosotros» colectivo contra un «ellos» poderoso. Hace una década, un narrador venenoso con un siglo de experiencia en llenar esos vacíos entró en uno nuevo: la extrema derecha xenófoba.

Los movimientos y líderes que los centristas tildaron torpemente de «populistas» no son quienes crearon ese anhelo, sino que simplemente lo explotaron con el cinismo de un monopolista experimentado que descubre un mercado sin explotar. Desde las zonas obreras del sur del Pireo, a un tiro de piedra de donde escribo estas líneas, hasta los antiguos suburbios «rojos» de París o Marsella, podemos ver cómo hay bloques de votantes que pasan de los partidos comunistas y socialdemócratas a aquellos creados por los herederos políticos de Mussolini y Hitler. Al igual que sus antecesores, estos camaleones políticos se presentan como los abanderados de una clase obrera marginada. Mientras tanto, en los Estados Unidos, los supremacistas blancos, los fundamentalistas cristianos, los señores tecnofeudales y los antiguos votantes demócratas ya hartos vibran juntos apasionadamente en una coalición que se ha hecho ya dos veces con la Casa Blanca.

La comparación a la que se están entregando muchos con el período de entreguerras puede llevarnos por mal camino si no tenemos cuidado, pero resulta pertinente. Y aunque la tendencia de la izquierda a tildar de fascistas a todos los oponentes conservadores o centristas resulta inexcusable, lo cierto es que el fascismo está ahora en el aire. ¿Cómo podría ser de otra manera? Cuando quedó abandonada la clase trabajadora en todo Occidente, resultó fácil devolverle su esperanza con la promesa de un renacimiento nacional basado en una ficticia Edad de Oro.

Una vez que mordieron el anzuelo, el siguiente paso fue desviar su ira de las fuerzas socioeconómicas que los habían llevado a la pobreza hacia una nebulosa conspiración: los «globalistas», el «Estado profundo» o algún complot dirigido por George Soros para «reemplazarlos» en su propio terruño. Aprovechando el entusiasmo así inspirado, los políticos de ultraderecha comienzan a apuntar contra las élites liberales, los banqueros, los extranjeros ricos en el extranjero y los extranjeros pobres en el país, personas a las que se puede retratar como usurpadores de la Edad de Oro y obstáculos para el renacimiento nacional.

Entonces (y sólo entonces) llega el rechazo de la lucha de clases, descartando la representación política de los intereses económicos de la clase trabajadora. La ira dirigida a los propietarios norteamericanos que cierran la fábrica local y la trasladan entera a Vietnam se redirige contra los trabajadores chinos. La furia dirigida al banco que embargó la casa familiar se convierte en odio hacia los abogados judíos, los médicos musulmanes y los jornaleros mexicanos. Cualquiera que les recuerde que el capital se acumula devorando, desplazando y, finalmente, deshaciéndose del trabajo de personas como ellos viene a ser tratado como traidor a la patria.

En la década de 2020, al igual que en la de 1920, la ultraderecha ha surgido a raíz de este proceso. No ocurrió de la noche a la mañana. El proceso de pérdida de las clases trabajadoras, inicialmente hacia la desesperanza y finalmente hacia la mentalidad fascista, comenzó con el fin de Bretton Woods en 1971. Pero, ¿qué es lo que desencadenó la transformación de la extrema derecha de un movimiento de protesta dentro de la política conservadora a una fuerza autónoma que toma el poder, arrasa sin pudor las instituciones liberales burguesas y se embarca en un proyecto de aniquilación del «bolchevismo cultural», término tan caro al corazón de Joseph Goebbels?

Hay dos acontecimientos que llaman la atención. En primer lugar, la crisis financiera mundial de 2008, el momento 1929 de nuestra generación, llevó a los centristas en el poder a imponer una dura austeridad a la clase trabajadora, al tiempo que extendían la solidaridad «socialista» patrocinada por el Estado a las grandes empresas. En segundo lugar, al igual que en los años 20 y 30, los centristas y los conservadores no fascistas temían y detestaban más a la izquierda democrática que a la derecha autoritaria.

La lección para la izquierda resulta dolorosamente clara. Centrarse exclusivamente en la identidad —en la raza y el género— mientras se ignora la realidad material de las clases constituye un error estratégico catastrófico. Significa desarmarse ante un enemigo que ha convertido en arma la historia misma a la que han renunciado los partidos de centroizquierda.

La tarea consiste en integrar las luchas vitales contra el racismo y el patriarcado en una crítica renovada y sólida del poder de clase. Debemos recuperar el vocabulario de la solidaridad y la explotación, demostrando que el verdadero enemigo de los trabajadores no es el inmigrante, sino el rentista, el señor tecnofeudal, el patrono monopsonista y el financiero que trata su futuro como un derivado sobre el que especular. Líderes nuevos como el candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, deben contribuir a encontrar una síntesis que se transmita a la totalidad de la persona.

La alternativa supone seguir siendo espectadores de nuestra propia tragedia política, viendo cómo se despacha a las personas olvidadas por la izquierda a luchar en una fantasía derechista de pureza nacional. La clase trabajadora es importante. Es hora de empezar a actuar en consecuencia.

Yanis Varoufakis. Exministro de Finanzas de Grecia, dirigente del partido MeRA25 y profesor de Economía en la Universidad de Atenas. Su último libro es “Tecnofeudalismo: El sigiloso sucesor del capitalismo” (Ed. Argentina, 2024).

Texto original: Project Syndicate, 1 de octubre de 2025

Traducción: Lucas Antón

Cuando la movilidad descendente y la insolvencia se apoderan de grandes zonas del interior, donde una clase trabajadora que antes se sentía orgullosa ahora se siente abandonada y de las que los partidos establecidos apartan la mirada, surge el anhelo de un nuevo proyecto de restauración de la dignidad, de un relato que enfrente a un «nosotros» colectivo contra un «ellos» poderoso. Hace una década, un narrador venenoso con un siglo de experiencia en llenar esos vacíos entró en uno nuevo: la extrema derecha xenófoba.

Los movimientos y líderes que los centristas tildaron torpemente de «populistas» no son quienes crearon ese anhelo, sino que simplemente lo explotaron con el cinismo de un monopolista experimentado que descubre un mercado sin explotar. Desde las zonas obreras del sur del Pireo, a un tiro de piedra de donde escribo estas líneas, hasta los antiguos suburbios «rojos» de París o Marsella, podemos ver cómo hay bloques de votantes que pasan de los partidos comunistas y socialdemócratas a aquellos creados por los herederos políticos de Mussolini y Hitler. Al igual que sus antecesores, estos camaleones políticos se presentan como los abanderados de una clase obrera marginada. Mientras tanto, en los Estados Unidos, los supremacistas blancos, los fundamentalistas cristianos, los señores tecnofeudales y los antiguos votantes demócratas ya hartos vibran juntos apasionadamente en una coalición que se ha hecho ya dos veces con la Casa Blanca.

La comparación a la que se están entregando muchos con el período de entreguerras puede llevarnos por mal camino si no tenemos cuidado, pero resulta pertinente. Y aunque la tendencia de la izquierda a tildar de fascistas a todos los oponentes conservadores o centristas resulta inexcusable, lo cierto es que el fascismo está ahora en el aire. ¿Cómo podría ser de otra manera? Cuando quedó abandonada la clase trabajadora en todo Occidente, resultó fácil devolverle su esperanza con la promesa de un renacimiento nacional basado en una ficticia Edad de Oro.

Una vez que mordieron el anzuelo, el siguiente paso fue desviar su ira de las fuerzas socioeconómicas que los habían llevado a la pobreza hacia una nebulosa conspiración: los «globalistas», el «Estado profundo» o algún complot dirigido por George Soros para «reemplazarlos» en su propio terruño. Aprovechando el entusiasmo así inspirado, los políticos de ultraderecha comienzan a apuntar contra las élites liberales, los banqueros, los extranjeros ricos en el extranjero y los extranjeros pobres en el país, personas a las que se puede retratar como usurpadores de la Edad de Oro y obstáculos para el renacimiento nacional.

Entonces (y sólo entonces) llega el rechazo de la lucha de clases, descartando la representación política de los intereses económicos de la clase trabajadora. La ira dirigida a los propietarios norteamericanos que cierran la fábrica local y la trasladan entera a Vietnam se redirige contra los trabajadores chinos. La furia dirigida al banco que embargó la casa familiar se convierte en odio hacia los abogados judíos, los médicos musulmanes y los jornaleros mexicanos. Cualquiera que les recuerde que el capital se acumula devorando, desplazando y, finalmente, deshaciéndose del trabajo de personas como ellos viene a ser tratado como traidor a la patria.

En la década de 2020, al igual que en la de 1920, la ultraderecha ha surgido a raíz de este proceso. No ocurrió de la noche a la mañana. El proceso de pérdida de las clases trabajadoras, inicialmente hacia la desesperanza y finalmente hacia la mentalidad fascista, comenzó con el fin de Bretton Woods en 1971. Pero, ¿qué es lo que desencadenó la transformación de la extrema derecha de un movimiento de protesta dentro de la política conservadora a una fuerza autónoma que toma el poder, arrasa sin pudor las instituciones liberales burguesas y se embarca en un proyecto de aniquilación del «bolchevismo cultural», término tan caro al corazón de Joseph Goebbels?

Hay dos acontecimientos que llaman la atención. En primer lugar, la crisis financiera mundial de 2008, el momento 1929 de nuestra generación, llevó a los centristas en el poder a imponer una dura austeridad a la clase trabajadora, al tiempo que extendían la solidaridad «socialista» patrocinada por el Estado a las grandes empresas. En segundo lugar, al igual que en los años 20 y 30, los centristas y los conservadores no fascistas temían y detestaban más a la izquierda democrática que a la derecha autoritaria.

La lección para la izquierda resulta dolorosamente clara. Centrarse exclusivamente en la identidad —en la raza y el género— mientras se ignora la realidad material de las clases constituye un error estratégico catastrófico. Significa desarmarse ante un enemigo que ha convertido en arma la historia misma a la que han renunciado los partidos de centroizquierda.

La tarea consiste en integrar las luchas vitales contra el racismo y el patriarcado en una crítica renovada y sólida del poder de clase. Debemos recuperar el vocabulario de la solidaridad y la explotación, demostrando que el verdadero enemigo de los trabajadores no es el inmigrante, sino el rentista, el señor tecnofeudal, el patrono monopsonista y el financiero que trata su futuro como un derivado sobre el que especular. Líderes nuevos como el candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, deben contribuir a encontrar una síntesis que se transmita a la totalidad de la persona.

La alternativa supone seguir siendo espectadores de nuestra propia tragedia política, viendo cómo se despacha a las personas olvidadas por la izquierda a luchar en una fantasía derechista de pureza nacional. La clase trabajadora es importante. Es hora de empezar a actuar en consecuencia.

Yanis Varoufakis. Exministro de Finanzas de Grecia, dirigente del partido MeRA25 y profesor de Economía en la Universidad de Atenas. Su último libro es “Tecnofeudalismo: El sigiloso sucesor del capitalismo” (Ed. Argentina, 2024).

Texto original: Project Syndicate, 1 de octubre de 2025

Traducción: Lucas Antón

Fuente:

Etiquetas:

Bill Clinton,

Bretton Woods,

capitalismo,

clase trabajadora,

economía,

George Soros,

Gerhard Schröder,

Hitler,

Libertad,

lucha de clase,

Mussolini,

progreso,

Tecnofeudalismo,

Tony Blair,

Yanis Varoufakis,

Zohran Mamdani

sábado, 8 de noviembre de 2025

_- Juan Torres López: "Soy partidario de una confluencia de todas las izquierdas, incluyendo al PSOE"

El economista acaba de jubilarse pero sigue vigente con un nuevo libro para desmontar el 'trumpismo' y las motosierras, e incorporándose ya semanalmente como columnista para lavozdelsur.es

El nuevo capítulo de Juan Torres

Vivimos en un mundo donde no paran de ocurrir cosas. A veces, con la sensación de que lo reciente es más grave o escandaloso que lo anterior. Y que la incertidumbre sobre el futuro se va a seguir multiplicando. En esas, una entrevista con Juan Torres López (Granada, 1954) da cierta tranquilidad, certeza. No es especialmente halagüeño, como cuando dice que un conflicto de Europa con Rusia puede estar más cerca de lo que pensamos. pero al menos sirve para entender lo que puede ocurrir en estos vaivenes mundiales. Ante esta actualidad más rabiosa que nunca, en todos los sentidos, es bueno pararse de vez en cuando, casi cada seis meses, y volver a hacer una entrevista continuando por donde se dejó. Esta entrevista se produce después de que Torres haya experimentado un enorme cambio vital: se ha jubilado. Ha dejado su despacho en la Universidad de Sevilla y pasa a una nueva etapa. Pero lo hace con inquietudes renovadas. Con un nuevo libro, Cómo sobrevivir al trumpismo y a la economía de la motosierra (Ed. Deusto, 2025) y con un desembarco que ya será semanal en lavozdelsur.es, con una columna cada viernes.

El nuevo capítulo de Juan Torres

Vivimos en un mundo donde no paran de ocurrir cosas. A veces, con la sensación de que lo reciente es más grave o escandaloso que lo anterior. Y que la incertidumbre sobre el futuro se va a seguir multiplicando. En esas, una entrevista con Juan Torres López (Granada, 1954) da cierta tranquilidad, certeza. No es especialmente halagüeño, como cuando dice que un conflicto de Europa con Rusia puede estar más cerca de lo que pensamos. pero al menos sirve para entender lo que puede ocurrir en estos vaivenes mundiales. Ante esta actualidad más rabiosa que nunca, en todos los sentidos, es bueno pararse de vez en cuando, casi cada seis meses, y volver a hacer una entrevista continuando por donde se dejó. Esta entrevista se produce después de que Torres haya experimentado un enorme cambio vital: se ha jubilado. Ha dejado su despacho en la Universidad de Sevilla y pasa a una nueva etapa. Pero lo hace con inquietudes renovadas. Con un nuevo libro, Cómo sobrevivir al trumpismo y a la economía de la motosierra (Ed. Deusto, 2025) y con un desembarco que ya será semanal en lavozdelsur.es, con una columna cada viernes.

Parte I - Pensiones y jubilación

Pregunta. Le toca el paso a la jubilación tras años como catedrático de la Universidad de Sevilla. ¿Cómo lo lleva?