Mi marido y yo estábamos cenando con nuestros amigos KC y Pete cuando KC dijo: “Le dije a Pete el tipo de mujer con la que debería casarse si me pasa algo”.

Nos reímos. Este tipo de conversaciones se han vuelto cada vez más familiares a nuestros cincuenta y tantos años, cuando digamos que no somos precisamente viejos, pero para allá vamos.

Yo dije que si le pasaba algo a Danny, simplemente cerraría el negocio en el frente romántico y aceptaría mi estilo de vida de soltera, planeando viajes con otras viudas y dedicándome a la cerámica.

¿Quién morirá primero? Cuando todas las mañanas siento un dolor nuevo, me duele una rodilla o tengo el cuello contracturado, y en la sección de obituarios aparecen nombres de personas que una vez me arrojaron un balón a la cabeza en clase de Educación Física, la pregunta de quién morirá primero se hace tangible y terrible.

La primera vez que KC y Pete se cruzaron en mi camino fue cuando empecé a salir con Danny, hace siete años. Estaba a punto de vender la casa en la que había vivido 22 años tras un divorcio, y ellos eran los compradores. Para mí y para mis hijas adolescentes, fue una época de profundas pérdidas y cambios.

KC y Pete también eran una pareja que se había conocido después del divorcio, y nos entendimos enseguida. Una vez, durante un contratiempo en el proceso, Pete llamó y dijo: “Eres buena persona. Nosotros también. ¿Podemos solucionarlo?”.

Lo hicimos al instante. Fue sanador que compraran la amada casa donde crecieron mis hijas, cuyas diminutas formas de hadas aún rondan el empedrado del patio delantero en algún universo paralelo.

Entre bocado y bocado de un pastel de carne mediocre y una buena chuleta de cerdo, les conté a nuestros amigos la vez que me dijeron que tenía cáncer y de inmediato intenté terminar con Danny, un año y medio después de haber empezado a salir.

Tenía un largo historial de quistes en los senos, así que cuando un radiólogo encontró un bulto y me remitió a un cirujano de mama, no sentí especial aprensión. Le pedí a Danny que me llevara a la cita para la biopsia de mama con la promesa de una buena hamburguesa después.

Esperó pacientemente en el vestíbulo, escudriñando su teléfono, mientras yo estaba en consulta con el médico.

El cirujano de mama, un hombre mayor con el pelo entrecano y tres décadas de experiencia, entró al consultorio y se sentó en una silla a mi lado. Su rostro mostraba preocupación a pesar de que aún no había realizado la biopsia.

“Querida, dijo, me temo que probablemente se trate de cáncer. No quiero que te preocupes porque se trata de un estadio inicial. Lo trataremos agresivamente y no tienes nada de qué preocuparte”.

Estaba en estado de shock. La gente de mi familia sufre infartos, no cáncer. Grandes infartos a los 65, más pequeños a los 80, y luego aguantamos, cenando a las 4:30 p. M. y vistiendo un conjunto deportivo hasta cerca de los 90. Evidentemente, este hombre estaba en la habitación equivocada, hablando compasivamente con la mujer equivocada.

Entonces me acordé de Danny en el vestíbulo.

“La esposa de Danny murió de cáncer”, le dije al médico. “Apenas estaba en sus cuarentas y tenía dos hijos pequeños. Él tuvo que verla enfermarse cada vez más y luego fallecer. No puede volver a pasar por esto. No se lo merece”.

“Por Dios”, dijo el cirujano. Nos quedamos sentados un momento, y luego añadió en voz baja: “Acabo de decirte que tienes cáncer, ¿y estás preocupada por él?”.

Estaba preocupada por él. ¿Quién morirá primero? ¿Quién quedara vivo, ciego de dolor y pérdida, navegando por el lado vacío de la cama?

La biopsia está desdibujada en mi mente, al igual que la conversación entre Danny y el cirujano. Sin embargo, recuerdo el largo viaje de vuelta a casa.

“Tenemos que terminar”, dije. No era posible que alguien desempeñara dos veces el papel de cuidador del cáncer en una vida. “Te amo, pero esto se acabó. Tienes que dejarme”.

“No me iré”, dijo.

“Definitivamente, tenemos que terminar”, dije, imaginándome que él volvía a oír todos aquellos términos sobre el cáncer, viendo los tratamientos y lidiando con la caída del pelo, percibiendo los olores de los hospitales y la enfermedad. “Esto se acabó”, repetí, “y deberías irte”.

“No me iré”, dijo.

Cuando llegamos a la entrada de mi casa y nos quedamos sentados en el coche frente a ella, le dije: “Es la última vez que me ves. No puedo pedirte esto. Te amo y te echaré de menos, pero esto es lo mejor. Te dejo en libertad”.

“No vamos a terminar”, me dijo. “Te amo. Superaremos esto”. Luego me miró y dijo: “Tengo hambre, y lo único que va a pasar ahora mismo es que voy a entrar y nos voy a preparar unos sándwiches”.

Y eso fue lo que hizo.

Comimos juntos en silencio, uno al lado del otro. No volví a hablar de terminar. Él quería quedarse, para bien o para mal, y yo deseaba con toda el alma que él quisiera quedarse.

Pasé la semana siguiente pensando en lo que este diagnóstico significaría para mi vida. Un cáncer grande o pequeño seguía siendo un cáncer. Una vez que una célula se ha vuelto loca en tu cuerpo y ha aprendido a replicarse en una campaña contra ti, ¿puedes sentirte seguro de nuevo? Pensé en la gran masa de mi pecho e imaginé a las células marchando como hormigas de fuego en un recorrido furioso por mi interior.

Cinco días después, mientras conducía, el cirujano me llamó para decirme que no tenía cáncer. Se trataba de una masa parecida a un fibroma con una superficie irregular parecida a la forma de estrella del cáncer. Hizo que dos radiólogos lo confirmaran.

“Lo siento mucho”, dijo. “Ha sido una lección para mí. Siempre hay que esperar los resultados de las pruebas”.

Recuerdo perfectamente ese momento al volante, el torrente de alivio, la alegría cegadora. Algún día moriré de algo, pero es probable que no sea de esto. La lección para mí fue que Danny era un compañero a largo plazo, por muy larga o corta que fuera esta vida.

Mientras comíamos el postre con nuestros amigos, KC y yo nos lamentamos del aumento de peso de la menopausia mientras devorábamos alfajores con caramelo. KC compartió detalles de la recuperación de una amiga íntima de un grave derrame cerebral. Hablamos de derrames cerebrales, infartos de miocardio, aneurismas y otras cosas que trastocan la vida.

Nos preguntamos en qué condiciones querríamos seguir viviendo. ¿Querrías reanimación o nada si ya no fueras la persona que, días antes, había disfrutado comiendo alfajores y refunfuñando sobre la menopausia?

¿Quién morirá primero? ¿Estarás en mi lecho de muerte, tomándome de la mano, o estaré yo en el tuyo?

En nuestro primer año de noviazgo, una época complicada pero hermosa, le envié a Danny un poema del poeta inglés Robert Browning que incluía los versos: “¡Envejece conmigo! Lo mejor está por llegar, lo último de la vida, para lo que se hizo lo primero”.

Nos encontrábamos en ese periodo otoñal que se acerca al invierno; es decir, estábamos en ese indefinible mejor momento, a punto de iniciar el declive. El crecimiento de un nuevo amor se siente como un retorno a la juventud. Esa sensación de aceleración del pulso y deliciosa anticipación antes de una cita no está muy lejos de la emoción de la primera vez que un chico vino a recogerme para ir a una reunión de exalumnos. Esas conversaciones interminables y esas conexiones profundas son un elíxir de juventud.

Como sucede con todos los elixires, el efecto es temporal. Ese estado de animación suspendida no puede durar ni contener la marea del envejecimiento. Los poetas comprenden que, a medida que la juventud retrocede, el autoconocimiento alcanza su punto álgido antes de la llamada final al telón. “La primera llamada” es la exuberante belleza de un cuerpo joven mezclada con la incertidumbre, la duda, la insensatez, el orgullo y los errores.

“La última” es la de piel de papel sobre huesos cansados combinada con claridad, humildad, reflexión, gratitud y perdón.

Lo mejor que está por venir es esto. Cuando Danny y yo seamos viejos, querré lo que tengo ahora. Compartir tazas calientes de café humeante en una mañana fría. El placer de su rostro todavía apuesto, nuestras viejas bromas, el revolcón del perro con su hueso, el aliento en nuestros pulmones sanos y el calor de los rayos del sol a través de la ventana de nuestra cocina. Todo lo demás es ganancia.

Al terminar la cena, intercambiamos abrazos con nuestros amigos en el estacionamiento. Puede que pasen meses antes de que podamos encontrarnos de nuevo entre las necesidades de los hijos mayores, la colonoscopia por tanto tiempo olvidada y los últimos vestigios del trabajo mientras ya podemos ver que se acerca la jubilación. Decimos “Adiós” y “Te amo”, porque si algo nos ha enseñado la edad es a no perder nunca la oportunidad de compartir la ternura de nuestros corazones aún palpitantes.

https://www.nytimes.com/es/2025/06/14/espanol/estilos-de-vida/rompimiento-amoroso.html

lunes, 11 de agosto de 2025

domingo, 10 de agosto de 2025

8 consejos que los terapeutas de pareja siempre dan

Credit...

Cada relación es única, un delicado ecosistema en el que influyen el pasado, las preferencias y las manías particulares de las personas.

Sin embargo, los terapeutas que se pasan el día hablando con parejas dicen que suelen ver y oír los mismos problemas una y otra vez: parejas que luchan por volver a conectarse tras las discusiones, que pierden su sentido de la ligereza y el juego, o que caen en patrones, sin tomarse el tiempo de comprenderlos. Con esto en mente, nos pusimos en contacto con varios terapeutas de pareja para preguntarles: ¿cuál es el consejo que más repites? ¿Cuál es la lección sobre relaciones de pareja que más crees que funciona? ¿Qué obviedad desearías que entendieran más parejas?

Esto es lo que nos dijeron. (Dinos qué te parecen los consejos y añade los tuyos en los comentarios).

1. Manejar sus diferencias es crucial

Hay muchos factores que determinan si una pareja es feliz, pero la tarea central de una relación es aprender a manejar las diferencias, según Anthony Chambers, psicólogo y director académico del Instituto de la Familia de la Universidad Northwestern.

Chambers cree que volverse bueno para manejar las diferencias —ya sea por molestias cotidianas, o por expectativas, deseos y preferencias de comunicación mayores— se reduce a tres cosas: flexibilidad, curiosidad y humildad.

Las parejas flexibles “abordan las interacciones no con la perspectiva de intentar demostrar que tienen razón y que su pareja está equivocada, sino más bien con la mentalidad de darse cuenta de que hay múltiples formas de abordar nuestras diferencias”, dijo Chambers, y añadió que las parejas “deben tener presente que existe una baja correlación entre tener razón y ser feliz”.

Las parejas que saben manejar sus inevitables diferencias tienden a experimentar una mayor satisfacción en la relación, dijo Chambers. Las parejas que no saben cómo, tienen dificultades. No es lo que sale en las tarjetas Hallmark, pero es fundamental.

2. Reponerse es una habilidad

Las parejas que discuten pueden seguir siendo bastante felices y estar conectadas si se les da bien “reparar”, o reconectarse después de un conflicto, dijo Lauren Fogel Mersy, psicóloga y terapeuta sexual que reside en Minnesota y que es coautora de Desire: An Inclusive Guide to Navigating Libido Differences in Relationships.

Según dijo, la reparación consiste en procesar lo ocurrido y recuperarse de formas sanas y eficaces. Sus clientes suelen dar por sentado que se les da bien reparar, pero en realidad es una habilidad que la gente necesita aprender.

Las parejas tienen distintas formas para reconciliarse tras un desacuerdo. Por ejemplo, ¿generalmente les gusta tomar un descanso para calmarse? ¿El contacto físico suele ayudar o empeorar las cosas? ¿Sus disculpas son auténticas y eficaces?

Puede que tu pareja y tú no requieran necesariamente la misma reparación, pero hablar de sus preferencias en momentos más tranquilos puede ayudar a fomentar el entendimiento cuando inevitablemente surja el conflicto.

3. Sentimientos > hechos

Demostrar que tienes razón puede parecer un objetivo satisfactorio y que vale la pena en medio de un desacuerdo. Pero las parejas que se centran demasiado en los hechos pueden quedar atrapadas fácilmente en un patrón de ataque-defensa, dijo Alexandra Solomon, psicóloga de Illinois y autora de Loving Bravely.

Al final, sirve más a la relación intentar sentir curiosidad por lo que siente tu pareja y por qué puede estar viendo una situación concreta de una forma tan distinta a la tuya, dijo.

“Cuando nos enfocamos en los hechos, estamos preparados para el debate, soy yo contra ti”, explicó Solomon. “Cuando nos enfocamos en los sentimientos, estamos preparados para el diálogo”.

4. Turnarse es una habilidad que se desatiende

Los padres y los profesores dedican mucho tiempo a enseñar a los niños pequeños a turnarse durante los juegos y las conversaciones, pero las parejas suelen olvidar esa habilidad tan básica, dijo Julie Menanno, terapeuta matrimonial y familiar con licencia en Bozeman, Montana, y autora de Secure Love.

Parece sencillo, pero las parejas que no se turnan tienden a empezar a hablar encima del otro, dijo Menanno. “Nadie es escuchado. Nadie escucha. Todo el mundo toma el micrófono”, dijo, y añadió que las parejas “se estancan en decidir qué necesidades personales importan más y quién sufre más”.

Todas las parejas con las que trabaja tienen que aprender o reaprender a turnarse, dijo Menanno. Algunos puntos básicos: procura tener conversaciones cuando te sientas tranquilo y regulado, escucha cuando hable tu pareja y parafrasea lo que has oído, al tiempo que le preguntas si quiere dar más detalles.

5. Dejarse llevar y decidir no son lo mismo

Galena Rhoades, psicóloga y profesora de investigación de la Universidad de Denver y coautora de Fighting For Your Marriage (en su cuarta edición), suele recordar a las parejas que hay una gran diferencia entre “dejarse llevar” pasivamente hacia las circunstancias —desde la frecuencia de las relaciones sexuales hasta dónde quieren vivir— y decidir proactivamente lo que es correcto para la relación.

Rhoades ha descubierto que comprender la diferencia puede ser fortalecedor para las parejas: un recordatorio de que pueden ser más deliberados sobre cuestiones grandes y pequeñas, aunque lleven años haciendo las cosas de una determinada manera.

“No tienen por qué seguir en esa trayectoria sin rumbo en la que se dejan llevar juntos por las cosas”, dijo. “Pueden cambiar su enfoque y ser más intencionados”.

6. Las parejas felices nunca dejan de jugar

El juego y la risa pueden calmar el sistema nervioso, ayudar a afrontar el estrés y aportar lo mejor de uno mismo a la relación.

Esas actividades a veces pueden desvanecerse con el tiempo entre las parejas, dijo Stephen Mitchell, psicoterapeuta de Denver y coautor de Too Tired to Fight.

“La gente subestima el poder del humor para ayudar a las parejas a sentirse conectadas y a superar los momentos difíciles”, dijo Mitchell.

A menudo insta a sus clientes a buscar con diligencia oportunidades para divertirse juntos. Pequeñas cosas pueden bastar: enviar un mensaje tonto, cultivar chistes internos o planear una cita sorpresa.

7. Probablemente ya sepas qué hacer

Si puedes conectarte con tus verdaderos deseos y necesidades, puede que encuentres las claves para mejorar tu relación, aunque puede hacer falta mucho valor para actuar en consecuencia.

Jeff Guenther, un terapeuta profesional con licencia en Portland, Oregón, que dirige la popular cuenta de redes sociales Therapy Jeff, dijo que a veces su trabajo como terapeuta consiste simplemente en asegurarle a las personas en busca de respuestas para una relación que ya saben la solución.

“Tú sabes si funciona o no funciona”, dijo. “Sabes qué conversaciones has estado evitando. Sabes con qué te estás conformando”.

Puede ayudar preguntarte algo como: si mi mejor amigo o mi hijo o hija estuvieran en la situación en la que yo me encuentro ahora, ¿qué consejo les daría? (A veces, dijo, la respuesta podría ser: acude a un terapeuta de pareja).

8. Trabajar tu propio estrés beneficia a tu pareja

Es probable que pasar por un momento difícil en tu relación añada estrés a tu vida. Pero ten en cuenta la otra cara de la moneda: si no controlas el estrés de tu vida, es probable que llegue a afectar tu relación.

Elizabeth Earnshaw, terapeuta matrimonial y familiar con licencia en Filadelfia y autora del libro ’Till Stress Do Us Part, dijo que cuando las personas no trabajan para mitigar su propio estrés, pueden provocar una desconexión en sus relaciones. Se vuelven irritables, retraídos, cortantes el uno con el otro. Eso puede provocar más discusiones o hacer que cada uno se retraiga, con lo que se crea una mayor distancia emocional.

Earnshaw enseña a las parejas un sistema que ella denomina sistema de desbordamiento del estrés. Juntos, hacen una lista de factores estresantes y los colocan en tres cestas: los que pueden desechar (estresores que pueden y probablemente deben eliminar), los que pueden prevenir (normalmente con más planificación) y los que no pueden evitar ni planificar mejor y, por tanto, simplemente deben adaptarse a ellos.

“Cuando las personas gestionan mal su estrés, también es más probable que se vuelvan ‘egocéntricas’, lo que significa que pensarán más en sus propias necesidades y agenda que en las de su pareja”, dijo.

Catherine Pearson es reportera del Times, donde escribe sobre familias y relaciones.

sábado, 9 de agosto de 2025

_- Demócratas episcopales

_- La iglesia española, a través del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, se ha pronunciado recientemente sobre la necesidad de que en España se convoquen elecciones generales. Dice que la democracia exige que hable el pueblo. Estos señores (en la iglesia solo y siempre hay señores, las señoras no pintan nada: eso sí que es democracia) durante casi medio siglo no se acordaron de pedir elecciones de ningún tipo. Les parecía estupendo que el pueblo estuviera calladito. Se conoce que comulgaban con la creencia del dictador que decía que el pueblo español no estaba preparado para la democracia. La forma de preparase, por supuesto, no era ejercitarse en ella sino padecer la dictadura, que era una “democracia orgánica”. A los señores obispos les parecía estupenda. Estaban muy pendientes de sacar bajo palio al dictador, Caudillo de España por la gracia de Dios. Qué gracia. Ahora están preocupados porque el pueblo hable. Como si no lo hubiera hecho cuando los actuales gobernantes conquistaron el derecho a gobernar. Fue el pueblo quien puso ahí al presidente, que no fue elegido por la gracia de Dios, como el Caudillo.

Por si esto fuera poco, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, monseñor Francisco García Magán, se ha pronunciado en el mismo sentido. Presidente y secretario dan a las manifestaciones un carácter institucional que no deberían tener porque la Conferencia no se ha pronunciado al respecto.

En plena dictadura, monseñor Casimiro Morcillo decía que los sacerdotes no debían meterse en política. Y él era Consejero del Reino. Lo que quería decir es que los curas obreros, los curas rojos no tenían que meterse con el régimen.

Se le ha visto el plumero, monseñor. Porque aquí se da la pequeña circunstancia de que el gobierno que, en mi opinión afortunadamente, está en el poder, a ustedes no les gusta mucho, no es de su cuerda. Porque es de esos gobiernos que hacen leyes que a ustedes no les gustan: la ley del divorcio, la ley del aborto, la ley del matrimonio homosexual, la ley contra la violencia de género, la ley de memoria democrática, la ley de eutanasia…. Es de esos gobiernos que suben las pensiones, que elevan el salario mínimo interprofesional, que no quieren subir el gasto de defensa al 5% (el matón de la Casa Blanca amenaza con que pagaremos el doble y con que hundirá la economía española, que va tan bien), que quiere reducir la jornada laboral, que defiende con uñas y dientes la escuela y la sanidad publicas… Y, ustedes, con esas deseadas elecciones, quieren que haya otro gobierno, un gobierno de otro signo. No lo dicen. Porque no son claros. Y si invocan a la sacrosanta democracia quedan como Dios. Qué grandes demócratas episcopales tenemos en este país.

Monseñor Luis Argüello acaba de participar con Santiago Abascal en la presentación del libro del filósofo Miguel Ángel Quintana Paz, titulado “Cosas que he aprendido de gente interesante. Filosofía, política y religión”. “Dios los cría y ellos se juntan. Por la otra orilla también ha llegado pidiendo elecciones el expresidente Felipe González. Y otro socialista cabal como es Emiliano Page. Bonito grupo.

«Yo creo, dice monseñor Luis Argüello, que, cuando se produce una situación de bloqueo e incluso se hace muy difícil que la acción de un gobierno pueda desarrollarse con sus propios proyectos legislativos, con la importancia de tener un presupuesto y demás, hay que acudir a la Constitución», ha indicado el pasado martes a preguntas de los periodistas en Salamanca, donde ha participado en un foro de la Universidad Pontificia (UPSA), según recoge Efe.

Una «salida» que, en opinión de monseñor Luis Argüello, pasa por la convocatoria de unas nuevas elecciones generales, para que los españoles puedan expresar si respaldan o no la gestión del actual Ejecutivo de coalición liderado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez: «Yo creo que esto pide una salida, y en democracia pareciera que la salida más evidente es dar voz a los propios ciudadanos», ha reclamado monseñor Argüello.

No se preocupe, monseñor. La Constitución dice cuándo tiene que refrendar el pueblo español la acción del gobierno: cuando pasen cuatro años. ¿O lo tiene que hacer cuando al presidente de la Conferencia Episcopal le parezca oportuno?

También dice monseñor Argüello que eso de pedir perdón, como ha hecho el presidente del gobierno, no tiene mucha importancia. Lo importante es tomar medidas coherentes, es decir convocar elecciones generales para que se pueda ir a su casa el actual gobierno.

Es lo que llevan pidiendo por activa y por pasiva la derecha y la ultraderecha de este país. A Fejióo y a Abascal les duele la boca de pedir elecciones generales casi desde el mismo día en el que Sánchez formó gobierno. Acusan al presidente de aferrarse al sillón pero ellos dan muestras inequívocas del interés que tienen en ocuparlo.

Si tanto les preocupa la democracia a los señores obispos podrían haberle recordado al señor Abascal que el presidente del gobierno no es un presidente ilegítimo, como ha dicho con fiereza desde el primer día, ya que salió de unas elecciones generales.

Hay otro camino para que haya elecciones. Monseñor Argüello debería aconsejar a las fuerzas de la derecha que presenten una moción de censura ya que la situación que describe exige una salida. Sabrá que se puede salir por otra puerta.

Acabo de leer el libro de Javier Cercas “El loco de Dios en el fin del Mundo”. Un libro en el que el autor comienza diciendo: “Soy ateo. Soy anticlerical. Soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso”. Pues bien, a ese escritor le encomienda el Vaticano hacer la crónica del viaje del Papa Francisco a Mongolia. No a España, no. A Mongolia, al fin del mundo. A un país alejado de la grandeza que tienen las naciones poderosas. A un país con una pequeña comunidad de católicos. La Conferencia Episcopal española no se sitúa en esas coordenadas. Está, más bien, del lado de los grandes, de los ricos, de la patronal, de las políticas reaccionarias, de las políticas de derechas.

A mí me repugnan los casos de corrupción de la izquierda. Me duele y me entristece conocer lo que ha pasado con este triángulo de la vergüenza: Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán. Mucho más que los casos de corrupción que se producen en el seno de los partidos conservadores. Es preciso reaccionar con rapidez y contundencia con quienes corrompen la democracia.

La confianza que los ciudadanos depositamos en los políticos no puede ser aprovechada para robar y extorsionar a los electores. La justicia tiene que ser implacable. Y el dinero robado tiene que ser devuelto a la ciudadanía hasta el último céntimo. No hay justicia si no hay restitución del dinero. Y, además, si esta exigencia se pasa por alto se invita a los delincuentes al robo ya que podrán disfrutar del dinero robado cuando cumplan su condena de cárcel.

Pero la convocatoria de elecciones es otra cuestión. La convocatoria de elecciones tiene que ver con la operación de acoso y derribo que la oposición viene realizando desde que el gobierno fue constituido. La oposición usa el parlamento para para derribar al gobierno, para gritar “dimisión” al presidente y “cómplice” a la vicepresidenta. No para aprobar leyes y hacer propuestas.

Ha dado igual que se haya subido el salario mínimo interprofesional, que las pensiones se hayan revalorizado, que haya crecido la economía, que se haya creado empleo… Las críticas se dirigen a los apoyos de “separatistas”, de “etarras”, de “radicales”… sin tener en cuenta que ETA ya no existe (y que, por consiguiente, no mata), sin valorar que el independentismo haya rebajado su beligerancia, que esos a quienes llaman radicales gobiernan para que los ciudadanos vivan mejor…

Me ha parecido muy bien que el arzobispo de Tarragona. monseñor Joan Planellas, haya discrepado públicamente de las declaraciones del presidente de la Conferencia episcopal. Y que lo haya hecho invocando un argumento de peso. Habla de política partidista. Lo que pide el señor Argüello es lo que han pedido Vox y el PP desde hace tiempo. Y dice también que tanto el presidente como el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal no han debido hacer esas declaraciones en nombre del Conferencia sino a título particular. De pura lógica. De pura decencia.

Por si esto fuera poco, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, monseñor Francisco García Magán, se ha pronunciado en el mismo sentido. Presidente y secretario dan a las manifestaciones un carácter institucional que no deberían tener porque la Conferencia no se ha pronunciado al respecto.

En plena dictadura, monseñor Casimiro Morcillo decía que los sacerdotes no debían meterse en política. Y él era Consejero del Reino. Lo que quería decir es que los curas obreros, los curas rojos no tenían que meterse con el régimen.

Se le ha visto el plumero, monseñor. Porque aquí se da la pequeña circunstancia de que el gobierno que, en mi opinión afortunadamente, está en el poder, a ustedes no les gusta mucho, no es de su cuerda. Porque es de esos gobiernos que hacen leyes que a ustedes no les gustan: la ley del divorcio, la ley del aborto, la ley del matrimonio homosexual, la ley contra la violencia de género, la ley de memoria democrática, la ley de eutanasia…. Es de esos gobiernos que suben las pensiones, que elevan el salario mínimo interprofesional, que no quieren subir el gasto de defensa al 5% (el matón de la Casa Blanca amenaza con que pagaremos el doble y con que hundirá la economía española, que va tan bien), que quiere reducir la jornada laboral, que defiende con uñas y dientes la escuela y la sanidad publicas… Y, ustedes, con esas deseadas elecciones, quieren que haya otro gobierno, un gobierno de otro signo. No lo dicen. Porque no son claros. Y si invocan a la sacrosanta democracia quedan como Dios. Qué grandes demócratas episcopales tenemos en este país.

Monseñor Luis Argüello acaba de participar con Santiago Abascal en la presentación del libro del filósofo Miguel Ángel Quintana Paz, titulado “Cosas que he aprendido de gente interesante. Filosofía, política y religión”. “Dios los cría y ellos se juntan. Por la otra orilla también ha llegado pidiendo elecciones el expresidente Felipe González. Y otro socialista cabal como es Emiliano Page. Bonito grupo.

«Yo creo, dice monseñor Luis Argüello, que, cuando se produce una situación de bloqueo e incluso se hace muy difícil que la acción de un gobierno pueda desarrollarse con sus propios proyectos legislativos, con la importancia de tener un presupuesto y demás, hay que acudir a la Constitución», ha indicado el pasado martes a preguntas de los periodistas en Salamanca, donde ha participado en un foro de la Universidad Pontificia (UPSA), según recoge Efe.

Una «salida» que, en opinión de monseñor Luis Argüello, pasa por la convocatoria de unas nuevas elecciones generales, para que los españoles puedan expresar si respaldan o no la gestión del actual Ejecutivo de coalición liderado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez: «Yo creo que esto pide una salida, y en democracia pareciera que la salida más evidente es dar voz a los propios ciudadanos», ha reclamado monseñor Argüello.

No se preocupe, monseñor. La Constitución dice cuándo tiene que refrendar el pueblo español la acción del gobierno: cuando pasen cuatro años. ¿O lo tiene que hacer cuando al presidente de la Conferencia Episcopal le parezca oportuno?

También dice monseñor Argüello que eso de pedir perdón, como ha hecho el presidente del gobierno, no tiene mucha importancia. Lo importante es tomar medidas coherentes, es decir convocar elecciones generales para que se pueda ir a su casa el actual gobierno.

Es lo que llevan pidiendo por activa y por pasiva la derecha y la ultraderecha de este país. A Fejióo y a Abascal les duele la boca de pedir elecciones generales casi desde el mismo día en el que Sánchez formó gobierno. Acusan al presidente de aferrarse al sillón pero ellos dan muestras inequívocas del interés que tienen en ocuparlo.

Si tanto les preocupa la democracia a los señores obispos podrían haberle recordado al señor Abascal que el presidente del gobierno no es un presidente ilegítimo, como ha dicho con fiereza desde el primer día, ya que salió de unas elecciones generales.

Hay otro camino para que haya elecciones. Monseñor Argüello debería aconsejar a las fuerzas de la derecha que presenten una moción de censura ya que la situación que describe exige una salida. Sabrá que se puede salir por otra puerta.

Acabo de leer el libro de Javier Cercas “El loco de Dios en el fin del Mundo”. Un libro en el que el autor comienza diciendo: “Soy ateo. Soy anticlerical. Soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso”. Pues bien, a ese escritor le encomienda el Vaticano hacer la crónica del viaje del Papa Francisco a Mongolia. No a España, no. A Mongolia, al fin del mundo. A un país alejado de la grandeza que tienen las naciones poderosas. A un país con una pequeña comunidad de católicos. La Conferencia Episcopal española no se sitúa en esas coordenadas. Está, más bien, del lado de los grandes, de los ricos, de la patronal, de las políticas reaccionarias, de las políticas de derechas.

A mí me repugnan los casos de corrupción de la izquierda. Me duele y me entristece conocer lo que ha pasado con este triángulo de la vergüenza: Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán. Mucho más que los casos de corrupción que se producen en el seno de los partidos conservadores. Es preciso reaccionar con rapidez y contundencia con quienes corrompen la democracia.

La confianza que los ciudadanos depositamos en los políticos no puede ser aprovechada para robar y extorsionar a los electores. La justicia tiene que ser implacable. Y el dinero robado tiene que ser devuelto a la ciudadanía hasta el último céntimo. No hay justicia si no hay restitución del dinero. Y, además, si esta exigencia se pasa por alto se invita a los delincuentes al robo ya que podrán disfrutar del dinero robado cuando cumplan su condena de cárcel.

Pero la convocatoria de elecciones es otra cuestión. La convocatoria de elecciones tiene que ver con la operación de acoso y derribo que la oposición viene realizando desde que el gobierno fue constituido. La oposición usa el parlamento para para derribar al gobierno, para gritar “dimisión” al presidente y “cómplice” a la vicepresidenta. No para aprobar leyes y hacer propuestas.

Ha dado igual que se haya subido el salario mínimo interprofesional, que las pensiones se hayan revalorizado, que haya crecido la economía, que se haya creado empleo… Las críticas se dirigen a los apoyos de “separatistas”, de “etarras”, de “radicales”… sin tener en cuenta que ETA ya no existe (y que, por consiguiente, no mata), sin valorar que el independentismo haya rebajado su beligerancia, que esos a quienes llaman radicales gobiernan para que los ciudadanos vivan mejor…

Me ha parecido muy bien que el arzobispo de Tarragona. monseñor Joan Planellas, haya discrepado públicamente de las declaraciones del presidente de la Conferencia episcopal. Y que lo haya hecho invocando un argumento de peso. Habla de política partidista. Lo que pide el señor Argüello es lo que han pedido Vox y el PP desde hace tiempo. Y dice también que tanto el presidente como el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal no han debido hacer esas declaraciones en nombre del Conferencia sino a título particular. De pura lógica. De pura decencia.

viernes, 8 de agosto de 2025

_- Alimentación. Sorpresa en la familia vegetal: la patata es hija del tomate

El historiador estadounidense William McNeill dedicó un provocador ensayo a intentar demostrar que la patata ha cambiado la historia del mundo. La planta, domesticada en lo que hoy es Perú hace unos diez milenios, fue la principal fuente de energía para el poderoso Imperio inca y después para los conquistadores españoles, que llevaron aquel desconocido superalimento a Europa alrededor de 1570. “Las patatas, al nutrir a poblaciones en rápido crecimiento, permitieron que un puñado de naciones europeas dominasen la mayor parte del mundo entre 1750 y 1950”, argumentó McNeill hace un cuarto de siglo. La historia social de la patata es conocida, pero su origen era un enigma hasta ahora. Un equipo internacional de científicos anuncia este jueves una sorpresa: la patata es hija del tomate.

“Por fin hemos resuelto el misterio”, sentencia el genetista chino Sanwen Huang, líder de la investigación en el Instituto de Genómica Agrícola de Shenzhen. Su equipo ha analizado el intrincado ADN de unas 60 especies emparentadas y ha descubierto que la patata se originó hace unos nueve millones de años a partir de un cruce natural en Sudamérica entre una mata de tomate y una etuberosum, una planta de apariencia similar a la patata pero sin sus característicos tubérculos comestibles.

Huang y sus colegas subrayan que fue aquella mezcla genética la que permitió la aparición de estos engrosamientos subterráneos de los tallos, que funcionan como un almacén de nutrientes de la planta y hoy son un alimento básico para más de 1.000 millones de personas. Una patata de 170 gramos aporta 135 kilocalorías, la mitad de la cantidad diaria de vitamina C recomendada e incluso cuatro gramos de proteínas con todos los aminoácidos esenciales. Entender los entresijos genéticos que controlan su tamaño y sus componentes es un asunto clave en la geopolítica mundial, según la tesis del historiador William McNeill. Por eso China se ha volcado en la investigación de la patata.

El parentesco recién descubierto puede resultar chocante para una persona ajena a la agricultura, según explica el genetista Zhiyang Zhang. “Tal vez sorprende porque el tomate y la patata que compras en el supermercado son bastante diferentes. Sin embargo, lo que comemos en realidad son los frutos de la tomatera y los tubérculos subterráneos de la planta de la patata. Es normal que dos órganos distintos tengan una apariencia tan diferente, pero las plantas en sí mismas ―sus hojas y sus flores, por ejemplo― son similares”, reflexiona Zhang, primer firmante del estudio. La planta de patata se parece todavía más a la de etuberosum, pero los análisis genéticos revelan que es más cercana a la tomatera. “A nosotros nos ha sorprendido que la patata sea descendiente del tomate”, reconoce Zhang, también miembro del Instituto de Genómica Agrícola de Shenzhen, un gigantesco centro de investigación con 500 trabajadores dependiente del Gobierno chino.

Una planta de etuberosum, sin tubérculos, y otra de patatas (derecha). Instituto de Genómica Agrícola de Shenzhen (AGIS-CAAS)

Los autores subrayan que aquel innovador tubérculo, o sea el órgano lleno de nutrientes hoy llamado patata, surgió en un momento clave, en pleno levantamiento de la cordillera de los Andes. Aquellas nuevas plantas, dotadas de engrosamientos subterráneos en sus tallos, eran capaces de adaptarse a los climas más fríos de las montañas andinas. Colonizaron ecosistemas variopintos y protagonizaron una “diversificación explosiva”, en palabras de Huang, Zhang y sus colegas. Según sus cifras, hay más de un centenar de especies silvestres de patata. Hace 10.000 años, los habitantes de los Andes domesticaron una de ellas y abrieron el camino hacia la patata moderna.

La bióloga española Salomé Prat encabezó en 2011 el equipo que descubrió el interruptor genético que indica a la planta cuándo producir tubérculos, en función de las horas de luz: el gen SP6A. El nuevo estudio muestra que ese gen clave procede, sorprendentemente, de las tomateras. El misterio es qué ocurre después, cuando, por ejemplo, el sol de otoño activa el interruptor, recalca Prat, del Centro de Investigación en Agrigenómica, en la localidad barcelonesa de Cerdanyola del Vallès. “Cuando llega la señal de formar tubérculos, ¿qué es lo que pasa en ese tallo subterráneo para que empiece a engrosarse y acumular almidón y proteínas? No lo sabemos todavía”, expone. “Si logramos entender el kit de genes necesarios, en un futuro podríamos hacer plantas que produzcan granos y también tubérculos”, prosigue Prat. Patatas y cereales en una sola planta.

El equipo de Huang y Zhang recuerda que ya se han creado plantas híbridas de patata y tomate. Los investigadores mencionan un estudio de 1978, firmado por la genetista española Marisol Sacristán, fallecida en 2023 a los 87 años. La científica, de la Universidad Libre de Berlín, y otros dos colegas lograron combinar de manera rudimentaria una planta de tomate cherry y otra de patatas, hace casi medio siglo. “La capacidad existe. Y, ahora que sabemos que están tan tan tan relacionadas, en un futuro podríamos tener plantas que den tomates y patatas, pero para eso todavía queda, hace falta entender mejor el proceso”, opina Prat.

Sanwen Huang sobre el sabor de los tomates

El genetista Sanwen Huang, en el Instituto de Genómica Agrícola de Shenzhen (China). Academia China de Ciencias Agrícolas

Los tubérculos podrían aportar la energía al próximo imperio mundial. “China se ha volcado con la patata al 100% y nos va a barrer a todos. Se han dado cuenta de que es un cultivo superproductivo: con poco terreno recoges muchas patatas. Para el trigo, en cambio, necesitas campos enormes. Si ahora mejoramos la calidad de las patatas, haciendo, por ejemplo, que tengan más proteínas, será un superalimento”, argumenta Prat. China ya es el mayor productor mundial de patatas, con una superficie cultivada de 50.000 kilómetros cuadrados, equivalente al área de países enteros, como Costa Rica y Eslovaquia.

Una decena de instituciones chinas han colaborado en el nuevo estudio, que se publica este jueves en la revista especializada Cell. También han participado otros siete centros de Canadá, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Los autores agradecen la ayuda de la científica colombiana Susy Echeverría, que dedicó su doctorado en el Imperial College de Londres a intentar entender por qué la familia de las patatas y los tomates es tan diversa y por qué algunos de sus miembros han tenido tanto éxito al colonizar diferentes ecosistemas en el planeta. “El punto más interesante no es tanto cuándo se originó el grupo de las papas, sino cómo”, considera Echeverría, que destaca que el desarrollo de los tubérculos surgiera de una combinación de genes procedentes de linajes distintos. Si William McNeill tenía razón y la historia se repite, quien entienda estos enigmáticos entresijos genéticos de la patata dominará el mundo.

jueves, 7 de agosto de 2025

Historia total de la segunda guerra mundial

Olivier Wieviorka

Olivier Wieviorka es profesor en la École Normale Supérieure y miembro del Institut Universitaire de France y es reconocido como uno de los mejores especialistas de la segunda guerra mundial. Es autor de varios documentales.

Editado por Planeta.

miércoles, 6 de agosto de 2025

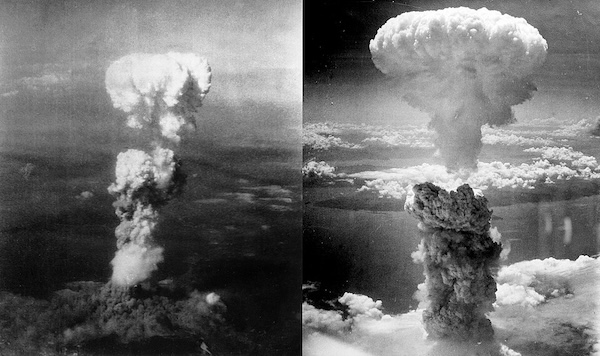

Hiroshima y Nagasaki 80 aniversario del mayor atentado terrorista de la historia

El número de Time del 13 de agosto de 1945 cita a Truman: “hace dieciséis horas un avión estadounidense lanzó una bomba sobre Hiroshima, una importante base del ejército japonés. Esa bomba tenía más poder que 20.000 toneladas de TNT… Es una bomba atómica. Es un beneficio del poder básico del universo; lo que se ha hecho es el mayor logro de la ciencia en su historia… […] ahora estamos preparados para destruir más rápida y completamente todas las empresas productivas que los japoneses tienen sobre su suelo… si no aceptan nuestros términos, pueden esperar otra lluvia de fuego, como nunca se ha visto en esta tierra”. En Londres, Winston Churchill también se refirió a estas proezas de la ciencia: “debemos orar para que este horror conduzca a la paz entre las naciones y que, en lugar de causar estragos inconmensurables en todo el mundo, se conviertan en la fuente perenne de la prosperidad mundial”.

En su portada del 20 de agosto, la misma revista recibía al lector con un gran disco rojo con fondo blanco y una X que tachaba el disco. No era la primera bomba atómica de la historia arrojada sobre una población de seres humanos sino el sol o la bandera de Japón. En la página 29, un artículo bajo el título de “Awful Responsability” (“Una responsabilidad terrible”) el presidente Truman trazaba las líneas de lo que iba a ser más tarde el pasado. Como un buen hombre de fe siempre que es colocado por Dios en el poder, Truman reconoció: “Le damos gracias a Dios porque esto haya llegado a nosotros antes que a nuestros enemigos. Y rezamos para que Él nos pueda guiar para usar esto según Su forma y Sus propósitos”. En la inversión semántica de sujeto-objeto, por “esto” se refiere a la bomba atómica que “nos ha llegado”; por “nuestros enemigos”, obviamente, se refiere Hitler e Hirohito; por “nosotros”, a nosotros, los protegidos de Dios.

En realidad, la barbarie de fuego había comenzado mucho antes. El general LeMay había sido el cerebro que planificó el bombardeo de varias ciudades de Japón, como Nagoya, Osaka, Yokohama y Kobe, entre febrero y mayo de 1945, tres meses antes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.

En la noche del 10 de marzo, LeMay ordenó arrojar sobre Tokio 1500 toneladas de explosivos desde 300 bombarderos B-29. 500.000 bombas llovieron desde la 1:30 hasta las 3:00 de la madrugada. 100.000 hombres, mujeres y niños murieron en pocas horas y un millón de otras personas quedaron gravemente heridas. Un precedente de las bombas de Napalm, unas gelatinas de fuego que se pegaban a las casas y a la carne humana fueron probadas con éxito. “Las mujeres corrían con sus bebés como antorchas de fuego en sus espaldas” recordará Nihei, una sobreviviente. “No me preocupa matar japoneses”, había dicho el general LeMay.

Cuando la guerra estaba decidida y acabada, una semana después de las bombas atómicas, cientos de aviones estadounidenses regaron con otras decenas de miles de bombas diferentes ciudades de Japón dejando otro tendal de miles de víctimas prontas para el olvido. El general Carl Spaatz, eufórico, propuso arrojar una tercera bomba atómica sobre Tokio. La propuesta no prosperó porque Tokio ya había sido reducida a escombros mucho tiempo atrás y sólo quedaba en los mapas como una ciudad importante.

El Japón imperial también había matado decenas de miles de chinos en bombardeos aéreos, pero no eran los chinos lo que importaban por entonces. De hecho, nunca importaron y hasta fueron prohibidos en Estados Unidos por la ley de 1882. El mismo general Curtis LeMay repetirá esta estrategia de masacre indiscriminada y a conveniente distancia en Corea del Norte y en Vietnam, las que dejarán millones de muertos civiles como si fuesen hormigas. Todo por una buena causa (libertad, democracias y derechos humanos).

Poco después de los incontables bombardeos sobre civiles inocentes e indefensos, el heroico general LeMay reconocería: “si hubiésemos perdido la guerra, yo hubiese sido condenado como criminal de guerra”. Por el contrario, al igual que el rey Leopoldo II de Bélgica y otros nazis de Hitelr promovidos a altos cargos de la OTAN, LeMay también fue condecorado múltiples veces por sus servicios a la civilización, entre las que se cuentan la Légion d’honneur, otrogada por Francia.

Nada nuevo. La narratura de los hechos no es sólo para consumo nacional. Se exporta. En el puerto de Shimoda, un busto del capitán Matthew Perry recuerda y recordará, por los siglos por venir, el lugar y la fecha en que el capitán americano liberó el comercio de Japón en el siglo XIX a fuerza de cañón e hizo posible la voluntad del dios de esos cristianos tan particulares. Un siglo después, en 1964, el mismo gobierno de Japón le otorgó la Orden del Sol Naciente al general Curtis LeMay por sus servicios a la civilización. ¿Cuál fue su aporte? El general LeMay innovó las tácticas militares durante la Segunda Guerra mundial bombardeando de forma indiscriminada media docena de grandes ciudades japonesas en 1945. Meses antes de las célebres bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, sólo en una noche murieron cien mil civiles en Tokio bajo una lluvia de otras bombas estadounidenses. LeMay reconoció: “No me molesta matar japoneses”.

Claro que no todo fue a su gusto. Años después, le recomendó al joven inexperiente, el presidente Kennedy, lanzar algunas bombas atómicas sobre La Habana como forma de prevenir un mal mayor. Kennedy no estuvo de acuerdo. Un par de décadas más tarde, en una de las primeras conversaciones sobre el tema Cuba, Alexander Haig, nuevo Secretario de Estado, le dijo al presidente Ronald Reagan: “Sólo deme la orden y convertiré esa isla de mierda en un estacionamiento vacío”.

En 1968, el general Curtis LeMay será el candidato a la vicepresidencia por el partido racista y segregacionista llamado Partido Independiente de Estados Unidos. Para ser un tercer partido, recibió un respetable 13,5 por ciento de los votos. En 2024 pudo haber ganado fácilmente dentro del partido Demócrata-Republicano.

Luego del mayor acto terrorista de la historia, los gobiernos de Japón no ahorrarán en pedidos de perdón por el crimen de haber sido bombardeados en todas las formas posibles y sin piedad.

https://rebelion.org/80-aniversario-del-mayor-atentado-terrorista-de-la-historia/

martes, 5 de agosto de 2025

_- Cállese, señor González

_- Se hizo famosa la machacona frase del señor Aznar en el último mandato del presidente socialista: “Váyase, señor González”. Hoy, remedo la petición de quien le sucedió en la presidencia con las palabras que figuran en el título: “Cállese, señor González”. ¿Es necesario que opine públicamente sobre cualquier cuestión que conlleve una crítica sobre su partido, su gobierno y su presidente? ¿No se puede callar?

Cuando contemplé y escuché la entrevista de Onda Cero en la que Carlos Alsina exploró las opiniones de Felipe González, sentí tres emociones que se mezclaban intentando cada una, sin conseguirlo, imponer la hegemonía sobre las otras dos: vergüenza, tristeza y rabia.

Vergüenza porque me costaba comprender cómo un socialista de toda la vida atacaba sin piedad al presidente del gobierno y del partido. Había en el discurso un componente intelectual y otro afectivo. No se trataba solo de un análisis más o menos riguroso. Había un nivel elevado de animadversión y de inquina. Me dio vergüenza. No era la primera vez que se producían estas manifestaciones. Estaba de por medio la satisfacción de haber encontrado ahora argumentos incontestables de que la crítica persistente y despiadada de hace mucho tiempo se fundamentaba ahora en hechos incontestables: aprobación de la Ley de Amnistía por el Tribunal Constitucional, casos de corrupción de dos secretarios de Organización del Partido, investigaciones sobre la posible corrupción en el medio familiar del presidente… ¿Veis cómo tenía razón? ¿Veis cómo tenía que haber sido Eduardo Madina el que ganase las primarias como yo pensaba y sigo pensando? Pero la militancia dijo otra cosa, señor González.

Tristeza por la incoherencia de sus palabras que remitían casi inexorablemente a su último mandato como presidente del gobierno en el que proliferaron los casos de corrupción y en el que él no dimitió ni dejó el puesto a otro como ahora exige a Sánchez de manera pertinaz. Tristeza de ver a un personaje de la izquierda de carisma arrollador convertido en un viejo cascarrabias de carácter avinagrado defendiendo postulados de ultraderecha,

Y rabia porque no hay ayuda más grande a la derecha que sus palabras cargadas de agresividad y desprecio. La derecha puede ahorrarse el análisis: basta que se remitan a las palabras de Felipe González. Ahora es su líder. Su discurso es el discurso del Partido Popular e, incluso, el discurso de Vox.

Lo más grave, a mi juicio, es la seguridad con la que habla. Porque Felipe González en esa entrevista, no opina, sienta cátedra, defiende dogmas de los que se siente guardián, imparte lecciones de moral como si de un gurú espiritual se tratase. ¡Qué petulancia! Hasta el entrevistador se sorprende de la contundencia de sus palabras:

– Entonces, ¿usted cree que la ley de amnistía es corrupción política?

Y contesta, como si defendiera un dogma de fe:

¡Absolutamente!

Pues bien, ¿por qué hay tantas personas que no lo ven igual? El jurista sevillano, Javier Pérez Royo, Catedrático de Derecho Constitucional, entre otros muchos, dice que le produce una profunda pena la deriva del expresidente Felípe González. Sostiene que su posición ante la ley de amnistía es una barbaridad. Según González, todos los que dieron luz verde a la ley en el Parlamento, los seis magistrados que aprobaron la ley en el Tribunal Constitucional y todos los ciudadanos y ciudadanas que consideramos que la ley es constitucional y que ha beneficiado a la sociedad española somos también corruptos.

El juez Garzón hablaba hace unos días en la Sexta de la constitucionalidad de la ley de amnistía, El tribunal que emitió el fallo, ¿no le merece la menor credibilidad al señor González?, se preguntaba. Y yo me pregunto: ¿No le gusta la ley de amnistía porque es una barrabasada o es una barrabasada porque a él no le gusta?

Sin ir más lejos al expresidente Zapatero la ley le parece constitucional, apoya las políticas progresistas y las decisiones del gobierno y considera al presidente una persona honesta, un ciudadano cabal. Dos expresidentes.

Y acentúa González su posición de rechazo de la ley de amnistía por el hecho de que la promesa de promulgarla conquistase los siete votos de Junts para la investidura del presidente Sánchez. ¿Hubiera preferido Felipe González ver a Vox en el gobierno?

Dice en la entrevista que votará en blanco. Yo creo que, tal como piensa, no debería hacerlo. No. Lo razonable es que su voto se fuese a la derecha o a la ultraderecha. Porque su discurso es el mismo y porque piensa que Sánchez se equivoca cuando manifiesta que no le gustaría que la convocatoria de elecciones diera el gobierno a los partidos conservadores

González actúa como un inquisidor. Es el guardián de la moral socialista. El Tomás de Torquemada de la política española. Lo ideal sería poder arrojar al presidente Sánchez al fuego de la hoguera pero, como no puede, le echa de la presidencia del partido y del gobierno.

Me di cuenta enseguida de que tenía más interés el expresidente en hablar que el periodista en saber. “Si no le hacen la entrevista, revienta”, pensé. Imaginé a la derecha escuchando y aplaudiendo entusiasmada las opiniones, los insultos, los exabruptos, las descalificaciones y la promesa de votar en blanco.

No le puedo pedir a Felipe González que deje de pensar lo que piensa pero, ¿le obliga alguien a ir de televisión en televisión y de radio en radio? ¿Le obliga alguien a responder a los periodistas que le tiran de la lengua sobre cada cuestión en la que pueden mostrar cómo machaca a su gobierno y a su presidente?

Dice Felipe que Sánchez no tiene por qué preocuparse si la alternativa a su gobierno va a ser otro con el PP y Vox. Eso al señor González no le importa. Es que hasta pienso que le alegraría si sucediese. ¿No le tiene que importar quién gobierne? ¿No le importa que Vox expulse a millones de inmigrantes, que persiga a los homosexuales, que congele el salario mínimo interprofesional, que defienda la dictadura que sufrimos…? Qué decir de lo que sucedería, con la memoria democrática, con la escuela y la sanidad públicas, con el colectivo LGTBIQ, con la jornada laboral, con las pensiones ce los jubilados…

En un artículo que acaba de publicar el catedrático de economía Juan Torres, titulado “Si Vox gobernara, deuda por las nubes y pensiones de miseria” dice lo siguiente:

”Sustituir al actual sistema de pensiones públicas basado en el reparto (es decir, las personas empleadas actualmente financian con parte de sus sueldos la pensión de las ahora jubiladas) por uno basado en la capitalización (cada persona ahorra, se invierte ese ahorro en mercados financieros y al final de la vida activa se recupera lo ahorrado como pensión) tendría consecuencias catastróficas”.

“La primera vez que se puso en marcha un cambio de esa naturaleza fue en Chile con la dictadura de Pinochet. Significativamente, el cambio hacia la capitalización se impuso a toda la población trabajadora, menos a los militares y a la policía, cuyas pensiones todavía siguen garantizadas por un sistema de reparto. ¿Por qué fue así, si la capitalización es tan ventajosa?”-

No sé lo que pensará Felipe González sobre el concepto de lealtad. Porque, sin renunciar a su análisis podría estarse calladito ya que no hay palabras más rentables para la derecha que las que él pronuncia contra el presidente de su partido. Y podría hacer esos análisis desde dentro. Si de verdad pretende ayudar.

¿De dónde surge ese espíritu justiciero del señor González? No creo que pueda achacar al señor Sánchez apego al poder siendo él el presidente con más años seguidos en la presidencia del gobierno. Trece años, en los que hizo tanto por el país, que ahora le quiero agradecer. Le quedan la mitad al señor Sánchez para igualarle.

¿Qué hace en el Partido una persona que descalifica a su presidente por TODO lo que hace, que no reconoce ni un solo éxito conseguido (hasta Donald Trump se pronuncia sobre la buena marcha de la economía española), que propone el voto en blanco como postura ideológica hacia su partido?

Hay limitaciones, hay errores, hay fallos en la política del gobierno progresista de coalición. Hay que hacer autocrítica y hay que abrirse a la crítica, con humildad y valentía, pero yo considero que este gobierno es una luz en un tiempo de intensa oscuridad. Por eso me alegró el resultado de la sesión parlamentaria del miércoles pasado. La derecha tendrá que esperar. Por mucho que le duela al señor González.

Cuando contemplé y escuché la entrevista de Onda Cero en la que Carlos Alsina exploró las opiniones de Felipe González, sentí tres emociones que se mezclaban intentando cada una, sin conseguirlo, imponer la hegemonía sobre las otras dos: vergüenza, tristeza y rabia.

Vergüenza porque me costaba comprender cómo un socialista de toda la vida atacaba sin piedad al presidente del gobierno y del partido. Había en el discurso un componente intelectual y otro afectivo. No se trataba solo de un análisis más o menos riguroso. Había un nivel elevado de animadversión y de inquina. Me dio vergüenza. No era la primera vez que se producían estas manifestaciones. Estaba de por medio la satisfacción de haber encontrado ahora argumentos incontestables de que la crítica persistente y despiadada de hace mucho tiempo se fundamentaba ahora en hechos incontestables: aprobación de la Ley de Amnistía por el Tribunal Constitucional, casos de corrupción de dos secretarios de Organización del Partido, investigaciones sobre la posible corrupción en el medio familiar del presidente… ¿Veis cómo tenía razón? ¿Veis cómo tenía que haber sido Eduardo Madina el que ganase las primarias como yo pensaba y sigo pensando? Pero la militancia dijo otra cosa, señor González.

Tristeza por la incoherencia de sus palabras que remitían casi inexorablemente a su último mandato como presidente del gobierno en el que proliferaron los casos de corrupción y en el que él no dimitió ni dejó el puesto a otro como ahora exige a Sánchez de manera pertinaz. Tristeza de ver a un personaje de la izquierda de carisma arrollador convertido en un viejo cascarrabias de carácter avinagrado defendiendo postulados de ultraderecha,

Y rabia porque no hay ayuda más grande a la derecha que sus palabras cargadas de agresividad y desprecio. La derecha puede ahorrarse el análisis: basta que se remitan a las palabras de Felipe González. Ahora es su líder. Su discurso es el discurso del Partido Popular e, incluso, el discurso de Vox.

Lo más grave, a mi juicio, es la seguridad con la que habla. Porque Felipe González en esa entrevista, no opina, sienta cátedra, defiende dogmas de los que se siente guardián, imparte lecciones de moral como si de un gurú espiritual se tratase. ¡Qué petulancia! Hasta el entrevistador se sorprende de la contundencia de sus palabras:

– Entonces, ¿usted cree que la ley de amnistía es corrupción política?

Y contesta, como si defendiera un dogma de fe:

¡Absolutamente!

Pues bien, ¿por qué hay tantas personas que no lo ven igual? El jurista sevillano, Javier Pérez Royo, Catedrático de Derecho Constitucional, entre otros muchos, dice que le produce una profunda pena la deriva del expresidente Felípe González. Sostiene que su posición ante la ley de amnistía es una barbaridad. Según González, todos los que dieron luz verde a la ley en el Parlamento, los seis magistrados que aprobaron la ley en el Tribunal Constitucional y todos los ciudadanos y ciudadanas que consideramos que la ley es constitucional y que ha beneficiado a la sociedad española somos también corruptos.

El juez Garzón hablaba hace unos días en la Sexta de la constitucionalidad de la ley de amnistía, El tribunal que emitió el fallo, ¿no le merece la menor credibilidad al señor González?, se preguntaba. Y yo me pregunto: ¿No le gusta la ley de amnistía porque es una barrabasada o es una barrabasada porque a él no le gusta?

Sin ir más lejos al expresidente Zapatero la ley le parece constitucional, apoya las políticas progresistas y las decisiones del gobierno y considera al presidente una persona honesta, un ciudadano cabal. Dos expresidentes.

Y acentúa González su posición de rechazo de la ley de amnistía por el hecho de que la promesa de promulgarla conquistase los siete votos de Junts para la investidura del presidente Sánchez. ¿Hubiera preferido Felipe González ver a Vox en el gobierno?

Dice en la entrevista que votará en blanco. Yo creo que, tal como piensa, no debería hacerlo. No. Lo razonable es que su voto se fuese a la derecha o a la ultraderecha. Porque su discurso es el mismo y porque piensa que Sánchez se equivoca cuando manifiesta que no le gustaría que la convocatoria de elecciones diera el gobierno a los partidos conservadores

González actúa como un inquisidor. Es el guardián de la moral socialista. El Tomás de Torquemada de la política española. Lo ideal sería poder arrojar al presidente Sánchez al fuego de la hoguera pero, como no puede, le echa de la presidencia del partido y del gobierno.

Me di cuenta enseguida de que tenía más interés el expresidente en hablar que el periodista en saber. “Si no le hacen la entrevista, revienta”, pensé. Imaginé a la derecha escuchando y aplaudiendo entusiasmada las opiniones, los insultos, los exabruptos, las descalificaciones y la promesa de votar en blanco.

No le puedo pedir a Felipe González que deje de pensar lo que piensa pero, ¿le obliga alguien a ir de televisión en televisión y de radio en radio? ¿Le obliga alguien a responder a los periodistas que le tiran de la lengua sobre cada cuestión en la que pueden mostrar cómo machaca a su gobierno y a su presidente?

Dice Felipe que Sánchez no tiene por qué preocuparse si la alternativa a su gobierno va a ser otro con el PP y Vox. Eso al señor González no le importa. Es que hasta pienso que le alegraría si sucediese. ¿No le tiene que importar quién gobierne? ¿No le importa que Vox expulse a millones de inmigrantes, que persiga a los homosexuales, que congele el salario mínimo interprofesional, que defienda la dictadura que sufrimos…? Qué decir de lo que sucedería, con la memoria democrática, con la escuela y la sanidad públicas, con el colectivo LGTBIQ, con la jornada laboral, con las pensiones ce los jubilados…

En un artículo que acaba de publicar el catedrático de economía Juan Torres, titulado “Si Vox gobernara, deuda por las nubes y pensiones de miseria” dice lo siguiente:

”Sustituir al actual sistema de pensiones públicas basado en el reparto (es decir, las personas empleadas actualmente financian con parte de sus sueldos la pensión de las ahora jubiladas) por uno basado en la capitalización (cada persona ahorra, se invierte ese ahorro en mercados financieros y al final de la vida activa se recupera lo ahorrado como pensión) tendría consecuencias catastróficas”.

“La primera vez que se puso en marcha un cambio de esa naturaleza fue en Chile con la dictadura de Pinochet. Significativamente, el cambio hacia la capitalización se impuso a toda la población trabajadora, menos a los militares y a la policía, cuyas pensiones todavía siguen garantizadas por un sistema de reparto. ¿Por qué fue así, si la capitalización es tan ventajosa?”-

No sé lo que pensará Felipe González sobre el concepto de lealtad. Porque, sin renunciar a su análisis podría estarse calladito ya que no hay palabras más rentables para la derecha que las que él pronuncia contra el presidente de su partido. Y podría hacer esos análisis desde dentro. Si de verdad pretende ayudar.

¿De dónde surge ese espíritu justiciero del señor González? No creo que pueda achacar al señor Sánchez apego al poder siendo él el presidente con más años seguidos en la presidencia del gobierno. Trece años, en los que hizo tanto por el país, que ahora le quiero agradecer. Le quedan la mitad al señor Sánchez para igualarle.

¿Qué hace en el Partido una persona que descalifica a su presidente por TODO lo que hace, que no reconoce ni un solo éxito conseguido (hasta Donald Trump se pronuncia sobre la buena marcha de la economía española), que propone el voto en blanco como postura ideológica hacia su partido?

Hay limitaciones, hay errores, hay fallos en la política del gobierno progresista de coalición. Hay que hacer autocrítica y hay que abrirse a la crítica, con humildad y valentía, pero yo considero que este gobierno es una luz en un tiempo de intensa oscuridad. Por eso me alegró el resultado de la sesión parlamentaria del miércoles pasado. La derecha tendrá que esperar. Por mucho que le duela al señor González.

lunes, 4 de agosto de 2025

_- Judith Prat, fotógrafa: “La huella más peligrosa de nuestro pasado esclavista es la idea perversa de la superioridad blanca”

La documentalista española presenta, dentro de la programación de PHotoEspaña, una exposición que recorre las huellas de las rutas españolas del tráfico de esclavos.

Judith Prat (Altorricón, Huesca, 51 años) lleva años retratando las heridas del mundo que no han logrado sanar. Su lente la ha acompañado a los rincones del globo donde habita y ha habitado el dolor: la explotación en las minas de coltán en el Congo, los abusos en el Delta del Níger, la violencia de Boko Haram en Nigeria, o los feminicidios en Ciudad Juárez (México). En su nuevo proyecto, la exposición titulada Aquella niebla, este silencio, que forma parte de la programación de PHotoEspaña y que tras pasar por Madrid estará en Zaragoza en septiembre, aborda el punzante pasado esclavista de España —el último país europeo en abolir la esclavitud, a finales del siglo XIX— y retrata las huellas que sigue dejando en el presente.

Y lo hace a través de un viaje “histórico, geográfico y visual”, siguiendo el paso de los esclavistas en lo que se ha denominado como el comercio triangular: desde Sierra Leona y Ghana, pasando por los puertos de Cádiz y Barcelona, hasta llegar a Cuba, destino final de muchos esclavos. “Hablamos una de las mayores devaluaciones del ser humano. Un pasado tan incómodo que incluso hoy se sigue obviando”, cuenta la fotógrafa en conversación telefónica. “No soy historiadora ni analista política, solo soy una artista”, dice después para justificar una batería de respuestas directas y en las que hablará de racismo sistemático, reparación y memoria histórica.

Pregunta. La exposición se titula Aquella niebla, este silencio. ¿Hay un silencio en España en torno al esclavismo?

Respuesta. Es algo que no es que se haya olvidado, es que se ha ocultado deliberadamente. Pero, por otro lado, es incontestable porque tenemos tal cantidad de información que no hay dudas de lo que ocurrió. En torno a 15 millones de personas fueron sacadas de África, forzadas para ser esclavizadas, y dos millones y medio de esas personas fueron desplazadas a las colonias españolas.

P. ¿Y por qué se sigue ocultando?

R. Probablemente porque es un pasado duro y muy difícil de asumir. Los esclavistas siempre trataron de ocultar lo que habían hecho. Y hoy sigue ocurriendo lo mismo. Se siguen viendo monumentos a personas que fueron esclavistas en los que no se menciona su pasado. Sigue habiendo una voluntad clara de ocultar ese pasado. Creo que el hecho de tener un episodio tan duro y tan cercano como fue la Guerra Civil y que no se haya resuelto con claridad ni siquiera la memoria más reciente del país, ha hecho que de alguna manera dejemos en un segundo plano otras memorias y otros hechos relevantes de nuestra historia. Eso y que las víctimas están lejos o no las consideramos parte de lo que somos, aunque sí lo son.

Judith Prat (Altorricón, Huesca, 51 años) lleva años retratando las heridas del mundo que no han logrado sanar. Su lente la ha acompañado a los rincones del globo donde habita y ha habitado el dolor: la explotación en las minas de coltán en el Congo, los abusos en el Delta del Níger, la violencia de Boko Haram en Nigeria, o los feminicidios en Ciudad Juárez (México). En su nuevo proyecto, la exposición titulada Aquella niebla, este silencio, que forma parte de la programación de PHotoEspaña y que tras pasar por Madrid estará en Zaragoza en septiembre, aborda el punzante pasado esclavista de España —el último país europeo en abolir la esclavitud, a finales del siglo XIX— y retrata las huellas que sigue dejando en el presente.

Y lo hace a través de un viaje “histórico, geográfico y visual”, siguiendo el paso de los esclavistas en lo que se ha denominado como el comercio triangular: desde Sierra Leona y Ghana, pasando por los puertos de Cádiz y Barcelona, hasta llegar a Cuba, destino final de muchos esclavos. “Hablamos una de las mayores devaluaciones del ser humano. Un pasado tan incómodo que incluso hoy se sigue obviando”, cuenta la fotógrafa en conversación telefónica. “No soy historiadora ni analista política, solo soy una artista”, dice después para justificar una batería de respuestas directas y en las que hablará de racismo sistemático, reparación y memoria histórica.

Pregunta. La exposición se titula Aquella niebla, este silencio. ¿Hay un silencio en España en torno al esclavismo?

Respuesta. Es algo que no es que se haya olvidado, es que se ha ocultado deliberadamente. Pero, por otro lado, es incontestable porque tenemos tal cantidad de información que no hay dudas de lo que ocurrió. En torno a 15 millones de personas fueron sacadas de África, forzadas para ser esclavizadas, y dos millones y medio de esas personas fueron desplazadas a las colonias españolas.

P. ¿Y por qué se sigue ocultando?

R. Probablemente porque es un pasado duro y muy difícil de asumir. Los esclavistas siempre trataron de ocultar lo que habían hecho. Y hoy sigue ocurriendo lo mismo. Se siguen viendo monumentos a personas que fueron esclavistas en los que no se menciona su pasado. Sigue habiendo una voluntad clara de ocultar ese pasado. Creo que el hecho de tener un episodio tan duro y tan cercano como fue la Guerra Civil y que no se haya resuelto con claridad ni siquiera la memoria más reciente del país, ha hecho que de alguna manera dejemos en un segundo plano otras memorias y otros hechos relevantes de nuestra historia. Eso y que las víctimas están lejos o no las consideramos parte de lo que somos, aunque sí lo son.

La fotógrafa, Judith Prat, retratada este miércoles 30 de julio en Zaragoza.

La fotógrafa, Judith Prat, retratada este miércoles 30 de julio en Zaragoza.P. ¿Por qué es importante recuperar el pasado?

R. Hay que hacer frente de manera honesta a nuestro pasado y a nuestra historia para entender qué somos como sociedad y de dónde venimos. Sobre todo porque nos permite abordar debates muy actuales, como el racismo o los discursos de odio que yo percibo crecientes.

P. El racismo y los discursos de odio de los que habla, ¿son consecuencias del esclavismo?

R. El esclavismo es parte de lo que ha construido nuestra identidad. Los vestigios de la esclavitud se perciben de forma evidente. Pero quizá su huella más peligrosa sea la inmaterial, esa idea perversa y falaz de la superioridad blanca que tenemos incorporada como individuos y como sociedad. Viene de no reconocer nuestra historia. Y el problema es que el racismo no es una actitud individual, no es una actitud puntual. El problema es que es estructural, nos atraviesa a todos como sociedad, a las estructuras del Estado, es parte de lo que somos.

P. ¿Por qué elegir imágenes contemporáneas para contar ese pasado?

R. La memoria para mí no es pasado, es presente. Me interesa la posibilidad de generar contranarrativas y utilizar la fuerza y el potencial de la imagen para construir imaginarios colectivos que reparen. Sobre todo porque eso nos permite traer a la actualidad el pasado. Las fotografías buscan evocar más que narrar con literalidad, pero tienen un relato riguroso fruto de una investigación intensa. También hay imágenes de archivo que dialogan y se funden con mis imágenes y yo creo que eso enriquece la experiencia visual del espectador. Sacar los documentos del archivo y llevarlos a una sala de exposiciones me ha permitido mayor libertad de creación y la posibilidad de derivar mis imágenes más al terreno de lo sugestivo y de la evocación. Yo no quería reproducir la violencia en mis imágenes, más bien he buscado que el espectador se sienta atrapado por las fotografías y proponerle un viaje revelador que de alguna manera nos empuje a salir de la niebla y el silencio.

P. ¿Cómo ha construido ese viaje?

R. He ido desde los puertos de Cádiz o desde Barcelona, a las costas de Sierra Leona y Ghana, donde se capturaban a las personas que eran forzadas a salir de África en barcos con rumbo a Cuba o a República Dominicana, las colonias españolas. Con ello de alguna manera he querido provocar en el espectador la misma resonancia que yo he sentido en esta travesía al interior de nuestra identidad colectiva.

R. Hay que hacer frente de manera honesta a nuestro pasado y a nuestra historia para entender qué somos como sociedad y de dónde venimos. Sobre todo porque nos permite abordar debates muy actuales, como el racismo o los discursos de odio que yo percibo crecientes.

P. El racismo y los discursos de odio de los que habla, ¿son consecuencias del esclavismo?

R. El esclavismo es parte de lo que ha construido nuestra identidad. Los vestigios de la esclavitud se perciben de forma evidente. Pero quizá su huella más peligrosa sea la inmaterial, esa idea perversa y falaz de la superioridad blanca que tenemos incorporada como individuos y como sociedad. Viene de no reconocer nuestra historia. Y el problema es que el racismo no es una actitud individual, no es una actitud puntual. El problema es que es estructural, nos atraviesa a todos como sociedad, a las estructuras del Estado, es parte de lo que somos.

P. ¿Por qué elegir imágenes contemporáneas para contar ese pasado?

R. La memoria para mí no es pasado, es presente. Me interesa la posibilidad de generar contranarrativas y utilizar la fuerza y el potencial de la imagen para construir imaginarios colectivos que reparen. Sobre todo porque eso nos permite traer a la actualidad el pasado. Las fotografías buscan evocar más que narrar con literalidad, pero tienen un relato riguroso fruto de una investigación intensa. También hay imágenes de archivo que dialogan y se funden con mis imágenes y yo creo que eso enriquece la experiencia visual del espectador. Sacar los documentos del archivo y llevarlos a una sala de exposiciones me ha permitido mayor libertad de creación y la posibilidad de derivar mis imágenes más al terreno de lo sugestivo y de la evocación. Yo no quería reproducir la violencia en mis imágenes, más bien he buscado que el espectador se sienta atrapado por las fotografías y proponerle un viaje revelador que de alguna manera nos empuje a salir de la niebla y el silencio.

P. ¿Cómo ha construido ese viaje?

R. He ido desde los puertos de Cádiz o desde Barcelona, a las costas de Sierra Leona y Ghana, donde se capturaban a las personas que eran forzadas a salir de África en barcos con rumbo a Cuba o a República Dominicana, las colonias españolas. Con ello de alguna manera he querido provocar en el espectador la misma resonancia que yo he sentido en esta travesía al interior de nuestra identidad colectiva.

Sala de exposición de 'Aquella niebla, este silencio', de Judith Prat.

R. Siempre dedico mucho tiempo a la investigación, es una fase que considero imprescindible. Además, es ahí donde en mi cabeza ya empiezan a formarse las imágenes, incluso de lugares que no conozco, y de alguna manera el puzle de la narración que yo quiero llevar a cabo a través de las imágenes empieza a encajar. También he ido a las fuentes originarias, a los archivos en Cuba o en España, donde la realidad se revela de manera indudable. No hay duda de lo que ocurrió porque se conservan muchos documentos de la época, de compraventa de personas, de persecución de esclavos que trataban de huir...

P. ¿Hubo algo que, con toda esa base documental, le conmovió o sorprendió al visitar los sitios?

R. Eso de ninguna manera minimizó el impacto que me causó recorrer esos lugares. Lugares donde además no se ha perdido la memoria del sufrimiento que se vivió. Me ocurrió de manera muy clara en África, en los castillos de Elmina o de Cape Coast en Ghana, donde se almacenaban personas antes de ser embarcadas rumbo a América. Y me ha ocurrido en Cuba, donde pude visitar antiguos ingenios, que eran esos complejos agrícolas e industriales dedicados al cultivo de la caña de azúcar y a la producción de azúcar, donde se empleó mano de obra esclava y gracias a eso se enriquecieron de forma extraordinaria. Están los descendientes de las personas esclavizadas que cuentan lo que ocurrió, que lo conocen perfectamente. Hay testimonios que llegan hasta la actualidad de la violencia que se empleaba contra los esclavos y las esclavas en esas plantaciones.

P. ¿Hay una herida abierta?

R. Obviamente hay una herida abierta porque no ha habido reconocimiento y ni mucho menos reparación, ¿no? Es importante por eso que hagamos un ejercicio de reconocer nuestra historia y de contarla abiertamente.

P. ¿Hace falta reparación?

R. No hay justicia si la justicia no es reparativa. O sea que también hay que plantearse qué se puede hacer para, como sociedad, reparar todo eso que ocurrió.

domingo, 3 de agosto de 2025

Entrevista a la escritora catalana Gemma Ruiz Palà «Hoy parece que el franquismo fue Disney»

La escritora narra en «Aulagas» la vida de tres mujeres de diferentes generaciones entre la Catalunya rural y la urbana antes, durante y después de la Guerra Civil.

El pulso literario de la periodista Gemma Ruiz Palà nace de poner en valor, de dar dignidad, a aquellas personas a las que se lo arrebataron en el pasado. Sobre todo a las mujeres, esa mitad de la población que ha quedado silenciada en la mayoría de los ámbitos. Lo hizo con Nuestras madres (Proa y Consonni), novela que cosechó un gran éxito y en la que ficciona la vida de esas mujeres nacidas durante la dictadura que lucharon para que sus hijas tuvieran un futuro diferente al suyo.

Pero antes de ese, lo había hecho también con Arpelagues (Proa, 2016), su primer libro escrito en catalán que acaba de traducir Consonni con el título Aulagas. Una novela que narra la vida de tres mujeres de diferentes generaciones entre la Catalunya rural y la urbana antes, durante y después de la Guerra Civil. Un relato cotidiano y familiar que, lejos de la historia oficial que aparece en los libros de texto, habla entre otros muchos aspectos de los partos en el campo, de la pobreza extrema, de niñas siendo sirvientas, abusos silenciados y violaciones nunca antes contadas.

La palabra aulaga que da título al libro le sirve para explicar el papel de las protagonistas en el libro. ¿Qué significa y qué quería transmitir con ese término?

La palabra me iba bien porque era un plural femenino y, a su vez, me servía para hablar de la colectividad. Son arbustos que tienen pinchos, están en los márgenes de los caminos, nadie repara en ellos, cuando se quema un bosque siempre acaban rebrotando, son súper resistentes y solo tienen flor una vez al año. Una imagen que encontraba muy útil para explicar quiénes son las protagonistas: esas mujeres del populacho, las que están más pegadas al suelo.

La obra nace de la indagación en la vida de su abuela, su tía-abuela y su tía, esas mujeres que, como dice, están pegadas al suelo. ¿Debemos poner ahí el oído? ¿Qué aprendió de ellas?

Para mí fue un viaje hacia muchas cosas, todas ellas muy importantes. El primero, más personal, fue el de ver a mis ancestras como personas, sin las capas de cebolla que se van adhiriendo a través del relato familiar. Es decir, conocerlas como mujeres con sueños, independientes, con vida, con su sexualidad, etc. Para mí fue muy importante esto porque dejé de romantizarlas y de repente cobraron una dimensión que no tenían.