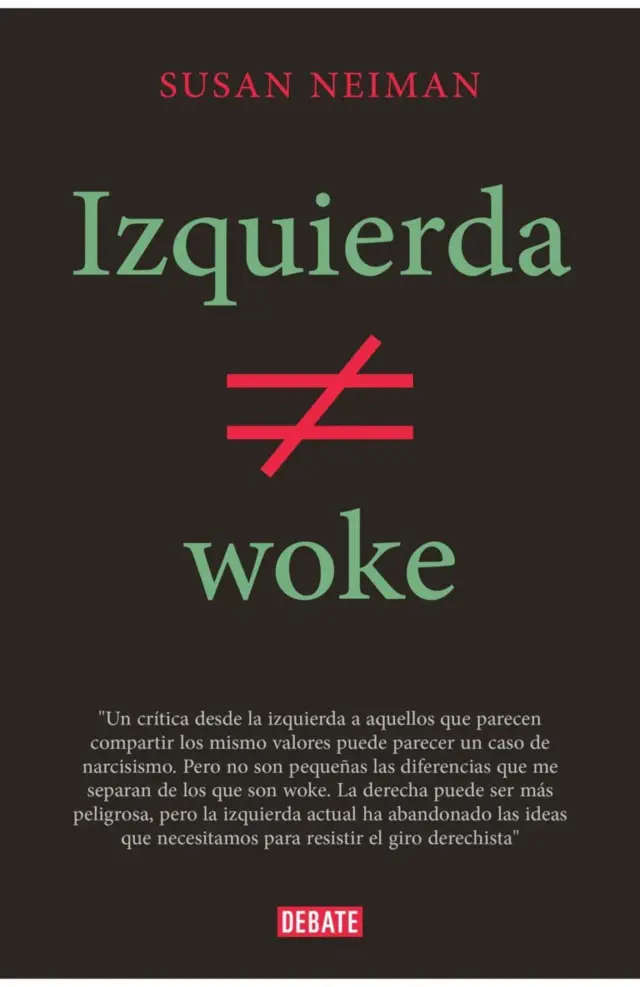

La filósofa estadounidense Susan Neiman admite su asombro por la resonancia que tuvo en tantos países su último libro, "Izquierda no es woke", publicado en más de una decena de idiomas.

"No sé por qué se interesan por él en Tailandia, Líbano o Croacia", dice entre risas durante una entrevista con BBC Mundo. "Me sorprendió lo internacional que parece ser el problema".

Se refiere así a la confusión que a su juicio existe entre ser de izquierda y ser woke, un término que literalmente viene de la palabra "woke", el pasado de "wake", que significa despertar, y el slang ha convertido en una referencia a estar alerta ante las injusticias sociales.

Neiman, que se define de izquierda y desde el año 2000 dirige el Einstein Forum en Alemania, no sólo considera que son conceptos opuestos; también dice que, al mezclarse, ayudaron al triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos en noviembre.

Autora de escritos sobre la Ilustración, la filosofía moral, la metafísica y la política, y académica en las universidades de Yale y Tel Aviv, ha dedicado su carrera a poner en términos simples conceptos filosóficos profundos.

BBC Mundo habló con ella en el marco del Hay Festival que se celebra en Cartagena entre el 30 de enero y el 2 de febrero.

¿Por qué decidiste escribir un libro afirmando que la izquierda no es woke?

Porque estuve conversando con amigos en varios países y todos me decían algo así como: "Me temo que ya no soy de izquierda"... Y sacaban a colación alguna declaración o acontecimiento woke con el que no se sentían identificados.

Era algo que se repetía y me pareció importante profundizar en por qué tantos tenemos esa impresión de que a la izquierda le pasa algo.

El objetivo del libro es precisamente analizar eso que la está debilitando, porque la gente está confundida.

Es un problema que empezó en las universidades estadounidenses, pero se extendió muy rápido por el mundo.

¿Cuál es para ti la diferencia principal entre ser de izquierda y ser woke?

La confusión viene porque el woke está muy alimentado por elementos que han sido tradicionales de la izquierda: "En caso de duda ponerse del lado de los oprimidos" es uno de ellos.

Ese es un sentimiento muy izquierdista, pero ahora es común tanto para la izquierda como para el woke.

El problema es que la gente tiende a no darse cuenta de que, junto con esta emoción tradicional de izquierda, en el woke hay algunos supuestos filosóficos muy de derecha.

Por ejemplo, ¿es de izquierda decidir que la diversidad es siempre el primer y más importante mandamiento, porque tanta gente se ha quedado fuera de puestos de poder e influencia por pertenecer a minorías?

Es una cuestión que surge todo el tiempo.

Mi sensación firme es que sí, la diversidad es un bien, pero no el bien supremo. Y es un insulto para las mujeres contratarlas sólo porque son mujeres, de igual forma que es un insulto para la gente de color asumir que simplemente porque son gente de color tienen una especie de autoridad.

Voy a entrar en más detalles sobre esto en mi próximo libro: ser víctima no es por sí mismo una fuente de autoridad. Y tendemos a pensar que lo es.

Quizás sea necesario definir conceptos. ¿A qué te refieres exactamente cuando hablas del woke?

No defino el woke porque no creo que sea un concepto coherente, porque depende de una escisión entre emociones de izquierdas y pensamientos muy de derecha.

Lo que hago en el libro es definir lo que significa la izquierda hoy. Y el woke es la antítesis de los tres primeros conceptos que señalo como comunes a la izquierda liberal.

Tapa del libro en español "Izquierda no es woke", de Susan Neiman.

Primero, universalismo en vez de tribalismo.

La izquierda y los liberales son fundamentalmente universales.

No asumimos, como hace la derecha, que sólo puedes conectar profundamente con miembros de tu tribu y que, por lo tanto, sólo tienes obligaciones genuinas con ellos.

Segundo, luchamos por justicia, no sólo por poder.

A veces puede ser muy difícil mantener ambas cosas separadas, pero la lucha por la justicia es de izquierda.

Y aunque muchos han renunciado a la idea de que la justicia existe, creyendo que es una máscara para el poder, para la izquierda es fundamental no renunciar a su búsqueda y su universalidad.

Tercero, el progreso es posible; no es inevitable. Sí, está en manos de los seres humanos, que son tan capaces de hacer retrocesos como progresos, pero es posible, y hay ejemplos de que ha ocurrido en el pasado.

Eso es algo importante que a menudo se ve negado por el woke. Pero no es verdad.

Cuando dicen que los afroamericanos en EE.UU. siguen viviendo en condiciones de las leyes Jim Crow, o incluso de esclavitud, o que las mujeres siguen viviendo en el patriarcado, yo digo que sí, que seguimos viviendo con racismo y sexismo, pero decir que no hemos progresado en la lucha contra eso es una visión muy peligrosa, porque lleva a la gente a desesperarse por el progreso a futuro.

Te diría que hay un cuarto concepto: dado que el fascismo y el neofascismo están creciendo en el mundo, necesitamos frentes populares formados por izquierdistas y liberales.

Pero hay que distinguir entre ambos, porque para la izquierda los derechos sociales son auténticos derechos, tan importantes como los derechos políticos.

Para la izquierda, el derecho a la vivienda, a la asistencia médica, a la educación, el acceso a la cultura, las leyes laborales justas son tan importantes como por ejemplo la libertad de expresión.

¿Dirías que tu idea de una izquierda universalista se aplica solo a Europa y EE.UU., o también a regiones como América Latina, donde hay gente que se define de izquierda y apoya o evita condenar a gobiernos autoritarios que también se llaman izquierdistas o revolucionarios?

Sé mucho más de la historia de EE.UU. y Europa que de América Latina, pero me sorprendió enormemente que el libro saliera en Chile y en Brasil y que iniciara un gran debate.

Son dos grandes países latinoamericanos con gobiernos socialistas, con mayorías pequeñas, amenazadas por la derecha.

Y lo que me dijo la gente a la que le gustó el libro, es que esto es lo que necesitaban, porque sentían que Lula y Gabriel Boric, para poder armar coaliciones, tenían que incluir cosas que les parecían demasiado woke.

Por ejemplo, en ambos países me chocó que hubiera discusiones sobre baños de género.

Signo de baño para todo género.Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto,Neiman sostiene que discusiones sobre temas como los baños de género son un "tema inventado" que ha sido usado con éxito por Trump.

La mayoría de la gente, si va al baño, cierra la puerta. ¿A quién le importa? Es un tema inventado, pero se ha utilizado mucho. Trump lo usó con mucho éxito.

El libro está saliendo también en Tailandia, Corea del Sur y Líbano. Y me pregunté: ¿Por qué publican este libro? Un amigo me dijo: porque están hartos de la teoría poscolonial y creen que alguien tiene que ponerle fin.

Y más allá de Boric o Lula, cómo encajan las izquierdas radicales que hasta hace poco defendían la lucha armada, o que siguen abrazando el concepto de lucha de clases, que podría ser una forma de ver la sociedad a través del prisma de las identidades o de las tribus…

Es cierto.

No creo que la reducción de clase sea mejor que la reducción de raza. Y si lo pensamos por un segundo ni Marx, ni Engels, ni Lenin, ni Trotsky provenían de la clase obrera.

Hay incoherencia en el propio marxismo mismo sobre esas bases.

Tratar de discutir sobre clases 150 años después, cuando en ninguna parte del mundo la clase está estructurada como lo estaba en los tiempos de Marx y Engels, tiene muy poco sentido para mí.

Sobre la lucha armada, no estoy segura de que haya buenos ejemplos de luchas revolucionarias armadas que hayan salido bien a largo plazo.

Una crítica del libro en Alemania decía: "Ella no es realmente de izquierda, es socialdemócrata, no cree en la revolución armada".

Yo le diría a cualquiera que todavía crea en la revolución armada en un mundo armado hasta los dientes, que tendríamos suerte de no volarnos los unos a los otros en un futuro próximo.

Por cierto, la lucha armada, como los gobiernos autoritarios, niega el concepto de derechos humanos que es central en tu definición de izquierda universalista...

Por supuesto.

¿La confusión que señalas entre izquierda y woke es algo nuevo o es producto de un proceso histórico?

Lo que ahora llamamos woke es lo que en los '90 se llamaba políticamente correcto.

Lo gracioso es que soy suficientemente mayor como para recordar cuando lo políticamente correcto era usado irónicamente por gente que era socialista pero anti estalinista, para burlarse de los que parecían demasiado rígidos.

Luego fue tomado por la derecha.

Y es interesante que algo así suceda con el woke, un término que comenzó a usarse en los años '30 por los cantantes de blues afroamericanos para denunciar el racismo, y no se utilizó mucho más hasta que Trump llegó al poder.

De hecho, no estuvo presente en las elecciones de 2016 en EE.UU.

Creo que en cierto modo se desarrolló como resultado de la generación que creció pensando que la presencia de Obama era normal, que era normal tener en la Casa Blanca a alguien muy inteligente y competente.

Podías no estar de acuerdo con algunas de sus políticas, pero era obvio que tenía integridad. Y fue un choque pasar de ocho años así al primer gobierno de Trump.

Hay una cita de Martin Luther King que a Obama le gusta usar: "El arco del universo es largo, pero se dobla hacia la justicia".

Pero de repente, el arco se inclinó en la dirección equivocada.

Creo que hubo una sensación de desesperanza, de que casi todo lo que se podía hacer era una acción simbólica, que es en lo que consiste buena parte del wokeísmo.

Cuando alguien de 20 años piensa que es muy importante cambiar sus pronombres, aunque no se pueda cambiar nada más, pienso que tiene 20 años.

Pero hace unos meses escuché un podcast de Judith Butler y habló sobre cuánto ha cambiado el mundo porque la gente cambia sus pronombres.

Es patético que alguien tomada en serio como pensadora política no vea que esto es un sustituto del cambio real.

¿Y cuál es el peligro tomar izquierda y woke como sinónimos en el mundo actual?

¡Es que no lo son! ¡Son absolutamente opuestos!

La idea de que no hay nada más que poder, que las pretensiones de justicia no son más que exageraciones, le encanta a los dictadores de derecha y a los dictadores que se llaman a sí mismos de izquierda, pero está también muy presente en las tradiciones woke: no puedes esperar justicia, sólo debes trabajar por el poder para tu tribu.

Esa es una forma completamente diferente de estar en el mundo siendo un auténtico izquierdista.

Esta es la razón principal por la que no puedes ser ambas cosas. Pero también hay una razón práctica.

Creo que aunque Kamala Harris no hizo una campaña woke, Joe Biden sí la hizo. Es curioso: el viejo hombre blanco de la Casa Blanca era extremadamente woke.

Intentó enfatizar mucho la política de identidad. Me enfurecí cuando nombró a Ketanji Brown Jackson para la Corte Suprema.

Estoy segura de que es una buena jueza, pero decir en su campaña cuando intentaba ganar las primarias de Carolina del Sur que nombraría a la primera mujer negra jueza de la Corte Suprema es algo que socava a Ketanji Brown Jackson.

Así que Biden, aunque no parezca woke, estaba dirigiendo el gobierno más woke posible.

¿Y Trump: cuán woke fue en su campaña?

Bueno, el último anuncio antitrans que Trump lanzó un par de días antes de las elecciones fue una siniestra obra maestra. Según las encuestas, convenció al 2,7% de sus votantes de Trump, y él solo ganó por 1,5 por ciento. Mira la dimensión.

Así, es comprensible que el wokeísmo moleste y desanime a la gente en tantas partes.

En Alemania tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina y ha jugado un papel importante en el ascenso de la derecha.

¿Cuánto te preocupa que haya un nuevo gobierno de Trump en EE.UU.?

Estoy muy preocupada.

La mayor esperanza que creo que podemos tener, por raro que parezca, es que la gente que eligió para su equipo es tan incompetente y horrible que puede haber mucha lucha interna.

"No hay dudas" de que el woke ayudó al triunfo electoral de Trump, sostiene Neiman. A Trump no le gusta estar a la sombra de nadie y ha saboteado a quien pudiera hacérsela. No puede sabotear de forma tan directa a Musk, porque Musk es más rico que él.

Pero es bastante horrible pensar que nuestra mayor esperanza está en la mezquindad y la competencia entre dos personas desagradables.

No conozco a nadie que pueda predecir con seguridad lo que va a pasar.

Mencionste el riesgo del fascismo. Muchos comparan el mundo actual con lo que ocurrió en el período entre guerras en Europa y, en particular, en Alemania. ¿Cómo observas ese paralelismo?

La verdad es que en Alemania me da menos miedo que en otros sitios.

La historia nunca sucede dos veces de igual manera.

Terminé mi libro diciendo que la única razón por la que los nazis pudieron hacerse con el poder sin tener mayoría parlamentaria fue que la izquierda estaba dividida, algo que ha ocurrido muy a menudo.

Es paradójico, porque uno pensaría que para todos estos grupos nacionalistas, cada uno pensando que su nación es la mejor, debería ser mucho más difícil organizarse. Pero no es así. Trabajan juntos con mucha facilidad.

Entonces, ¿creo que las comparaciones son exactas? No, también porque el papel de la ideología es muy diferente ahora.

Pero creo que vale la pena escuchar las comparaciones como una advertencia.

La izquierda y los liberales son fundamentalmente universales.

No asumimos, como hace la derecha, que sólo puedes conectar profundamente con miembros de tu tribu y que, por lo tanto, sólo tienes obligaciones genuinas con ellos.

Segundo, luchamos por justicia, no sólo por poder.

A veces puede ser muy difícil mantener ambas cosas separadas, pero la lucha por la justicia es de izquierda.

Y aunque muchos han renunciado a la idea de que la justicia existe, creyendo que es una máscara para el poder, para la izquierda es fundamental no renunciar a su búsqueda y su universalidad.

Tercero, el progreso es posible; no es inevitable. Sí, está en manos de los seres humanos, que son tan capaces de hacer retrocesos como progresos, pero es posible, y hay ejemplos de que ha ocurrido en el pasado.

Eso es algo importante que a menudo se ve negado por el woke. Pero no es verdad.

Cuando dicen que los afroamericanos en EE.UU. siguen viviendo en condiciones de las leyes Jim Crow, o incluso de esclavitud, o que las mujeres siguen viviendo en el patriarcado, yo digo que sí, que seguimos viviendo con racismo y sexismo, pero decir que no hemos progresado en la lucha contra eso es una visión muy peligrosa, porque lleva a la gente a desesperarse por el progreso a futuro.

Te diría que hay un cuarto concepto: dado que el fascismo y el neofascismo están creciendo en el mundo, necesitamos frentes populares formados por izquierdistas y liberales.

Pero hay que distinguir entre ambos, porque para la izquierda los derechos sociales son auténticos derechos, tan importantes como los derechos políticos.

Para la izquierda, el derecho a la vivienda, a la asistencia médica, a la educación, el acceso a la cultura, las leyes laborales justas son tan importantes como por ejemplo la libertad de expresión.

¿Dirías que tu idea de una izquierda universalista se aplica solo a Europa y EE.UU., o también a regiones como América Latina, donde hay gente que se define de izquierda y apoya o evita condenar a gobiernos autoritarios que también se llaman izquierdistas o revolucionarios?

Sé mucho más de la historia de EE.UU. y Europa que de América Latina, pero me sorprendió enormemente que el libro saliera en Chile y en Brasil y que iniciara un gran debate.

Son dos grandes países latinoamericanos con gobiernos socialistas, con mayorías pequeñas, amenazadas por la derecha.

Y lo que me dijo la gente a la que le gustó el libro, es que esto es lo que necesitaban, porque sentían que Lula y Gabriel Boric, para poder armar coaliciones, tenían que incluir cosas que les parecían demasiado woke.

Por ejemplo, en ambos países me chocó que hubiera discusiones sobre baños de género.

Signo de baño para todo género.Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto,Neiman sostiene que discusiones sobre temas como los baños de género son un "tema inventado" que ha sido usado con éxito por Trump.

La mayoría de la gente, si va al baño, cierra la puerta. ¿A quién le importa? Es un tema inventado, pero se ha utilizado mucho. Trump lo usó con mucho éxito.

El libro está saliendo también en Tailandia, Corea del Sur y Líbano. Y me pregunté: ¿Por qué publican este libro? Un amigo me dijo: porque están hartos de la teoría poscolonial y creen que alguien tiene que ponerle fin.

Y más allá de Boric o Lula, cómo encajan las izquierdas radicales que hasta hace poco defendían la lucha armada, o que siguen abrazando el concepto de lucha de clases, que podría ser una forma de ver la sociedad a través del prisma de las identidades o de las tribus…

Es cierto.

No creo que la reducción de clase sea mejor que la reducción de raza. Y si lo pensamos por un segundo ni Marx, ni Engels, ni Lenin, ni Trotsky provenían de la clase obrera.

Hay incoherencia en el propio marxismo mismo sobre esas bases.

Tratar de discutir sobre clases 150 años después, cuando en ninguna parte del mundo la clase está estructurada como lo estaba en los tiempos de Marx y Engels, tiene muy poco sentido para mí.

Sobre la lucha armada, no estoy segura de que haya buenos ejemplos de luchas revolucionarias armadas que hayan salido bien a largo plazo.

Una crítica del libro en Alemania decía: "Ella no es realmente de izquierda, es socialdemócrata, no cree en la revolución armada".

Yo le diría a cualquiera que todavía crea en la revolución armada en un mundo armado hasta los dientes, que tendríamos suerte de no volarnos los unos a los otros en un futuro próximo.

Por cierto, la lucha armada, como los gobiernos autoritarios, niega el concepto de derechos humanos que es central en tu definición de izquierda universalista...

Por supuesto.

¿La confusión que señalas entre izquierda y woke es algo nuevo o es producto de un proceso histórico?

Lo que ahora llamamos woke es lo que en los '90 se llamaba políticamente correcto.

Lo gracioso es que soy suficientemente mayor como para recordar cuando lo políticamente correcto era usado irónicamente por gente que era socialista pero anti estalinista, para burlarse de los que parecían demasiado rígidos.

Luego fue tomado por la derecha.

Y es interesante que algo así suceda con el woke, un término que comenzó a usarse en los años '30 por los cantantes de blues afroamericanos para denunciar el racismo, y no se utilizó mucho más hasta que Trump llegó al poder.

De hecho, no estuvo presente en las elecciones de 2016 en EE.UU.

Creo que en cierto modo se desarrolló como resultado de la generación que creció pensando que la presencia de Obama era normal, que era normal tener en la Casa Blanca a alguien muy inteligente y competente.

Podías no estar de acuerdo con algunas de sus políticas, pero era obvio que tenía integridad. Y fue un choque pasar de ocho años así al primer gobierno de Trump.

Hay una cita de Martin Luther King que a Obama le gusta usar: "El arco del universo es largo, pero se dobla hacia la justicia".

Pero de repente, el arco se inclinó en la dirección equivocada.

Creo que hubo una sensación de desesperanza, de que casi todo lo que se podía hacer era una acción simbólica, que es en lo que consiste buena parte del wokeísmo.

Cuando alguien de 20 años piensa que es muy importante cambiar sus pronombres, aunque no se pueda cambiar nada más, pienso que tiene 20 años.

Pero hace unos meses escuché un podcast de Judith Butler y habló sobre cuánto ha cambiado el mundo porque la gente cambia sus pronombres.

Es patético que alguien tomada en serio como pensadora política no vea que esto es un sustituto del cambio real.

¿Y cuál es el peligro tomar izquierda y woke como sinónimos en el mundo actual?

¡Es que no lo son! ¡Son absolutamente opuestos!

La idea de que no hay nada más que poder, que las pretensiones de justicia no son más que exageraciones, le encanta a los dictadores de derecha y a los dictadores que se llaman a sí mismos de izquierda, pero está también muy presente en las tradiciones woke: no puedes esperar justicia, sólo debes trabajar por el poder para tu tribu.

Esa es una forma completamente diferente de estar en el mundo siendo un auténtico izquierdista.

Esta es la razón principal por la que no puedes ser ambas cosas. Pero también hay una razón práctica.

Creo que aunque Kamala Harris no hizo una campaña woke, Joe Biden sí la hizo. Es curioso: el viejo hombre blanco de la Casa Blanca era extremadamente woke.

Intentó enfatizar mucho la política de identidad. Me enfurecí cuando nombró a Ketanji Brown Jackson para la Corte Suprema.

Estoy segura de que es una buena jueza, pero decir en su campaña cuando intentaba ganar las primarias de Carolina del Sur que nombraría a la primera mujer negra jueza de la Corte Suprema es algo que socava a Ketanji Brown Jackson.

Así que Biden, aunque no parezca woke, estaba dirigiendo el gobierno más woke posible.

¿Y Trump: cuán woke fue en su campaña?

Bueno, el último anuncio antitrans que Trump lanzó un par de días antes de las elecciones fue una siniestra obra maestra. Según las encuestas, convenció al 2,7% de sus votantes de Trump, y él solo ganó por 1,5 por ciento. Mira la dimensión.

Así, es comprensible que el wokeísmo moleste y desanime a la gente en tantas partes.

En Alemania tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina y ha jugado un papel importante en el ascenso de la derecha.

¿Cuánto te preocupa que haya un nuevo gobierno de Trump en EE.UU.?

Estoy muy preocupada.

La mayor esperanza que creo que podemos tener, por raro que parezca, es que la gente que eligió para su equipo es tan incompetente y horrible que puede haber mucha lucha interna.

"No hay dudas" de que el woke ayudó al triunfo electoral de Trump, sostiene Neiman. A Trump no le gusta estar a la sombra de nadie y ha saboteado a quien pudiera hacérsela. No puede sabotear de forma tan directa a Musk, porque Musk es más rico que él.

Pero es bastante horrible pensar que nuestra mayor esperanza está en la mezquindad y la competencia entre dos personas desagradables.

No conozco a nadie que pueda predecir con seguridad lo que va a pasar.

Mencionste el riesgo del fascismo. Muchos comparan el mundo actual con lo que ocurrió en el período entre guerras en Europa y, en particular, en Alemania. ¿Cómo observas ese paralelismo?

La verdad es que en Alemania me da menos miedo que en otros sitios.

La historia nunca sucede dos veces de igual manera.

Terminé mi libro diciendo que la única razón por la que los nazis pudieron hacerse con el poder sin tener mayoría parlamentaria fue que la izquierda estaba dividida, algo que ha ocurrido muy a menudo.

Es paradójico, porque uno pensaría que para todos estos grupos nacionalistas, cada uno pensando que su nación es la mejor, debería ser mucho más difícil organizarse. Pero no es así. Trabajan juntos con mucha facilidad.

Entonces, ¿creo que las comparaciones son exactas? No, también porque el papel de la ideología es muy diferente ahora.

Pero creo que vale la pena escuchar las comparaciones como una advertencia.