La Odisea está de moda… al menos en la gran pantalla.

El atribulado viaje de Ulises (también llamado Odiseo) a Ítaca, su isla, luego de haber peleado con los otros héroes griegos en Troya, llegó al cine el año pasado y volverá al cine el año próximo.

En 2024 Uberto Pasolini estrenó The Return (El Regreso) con Ralph Fiennes en el papel de Ulises. En 2026 Christopher Nolan, tras su Oscar en Oppenheimer, estrenará The Odyssey (La Odisea) con Matt Damon en la piel del protagonista principal.

El poema épico atribuido a Homero, el mayor poeta de la Grecia Antigua, sigue vigente casi 3.000 años después de su composición porque lo tiene todo: el viaje del héroe, los obstáculos imprevistos (dioses adversos, cíclopes, sirenas), el regreso a su patria del que debió partir…

Y, como le gusta a Hollywood, tiene un final feliz, con un rencuentro amoroso entre Ulises y Penélope, su mujer, quien lo ha esperado fielmente por 20 años tejiendo (y destejiendo) con denuedo mientras rechazaba a todos sus pretendientes.

Ulises, en los 10 años que ha batallado contra Troya y en los otros 10 que tarda en volver a Ítaca, no ha sido tan fiel. En el camino ha conocido a la ninfa Calipso y a la diosa/hechicera Circe.

Pero Homero hace ojos ciegos a estos deslices y lo lleva igual al hogar, donde lo esperan su mujer, su hijo Telémaco y hasta su perro Argos, que muere de emoción por ver a su amo.

En 2024 Uberto Pasolini estrenó The Return (El Regreso) con Ralph Fiennes en el papel de Ulises. En 2026 Christopher Nolan, tras su Oscar en Oppenheimer, estrenará The Odyssey (La Odisea) con Matt Damon en la piel del protagonista principal.

El poema épico atribuido a Homero, el mayor poeta de la Grecia Antigua, sigue vigente casi 3.000 años después de su composición porque lo tiene todo: el viaje del héroe, los obstáculos imprevistos (dioses adversos, cíclopes, sirenas), el regreso a su patria del que debió partir…

Y, como le gusta a Hollywood, tiene un final feliz, con un rencuentro amoroso entre Ulises y Penélope, su mujer, quien lo ha esperado fielmente por 20 años tejiendo (y destejiendo) con denuedo mientras rechazaba a todos sus pretendientes.

Ulises, en los 10 años que ha batallado contra Troya y en los otros 10 que tarda en volver a Ítaca, no ha sido tan fiel. En el camino ha conocido a la ninfa Calipso y a la diosa/hechicera Circe.

Pero Homero hace ojos ciegos a estos deslices y lo lleva igual al hogar, donde lo esperan su mujer, su hijo Telémaco y hasta su perro Argos, que muere de emoción por ver a su amo.

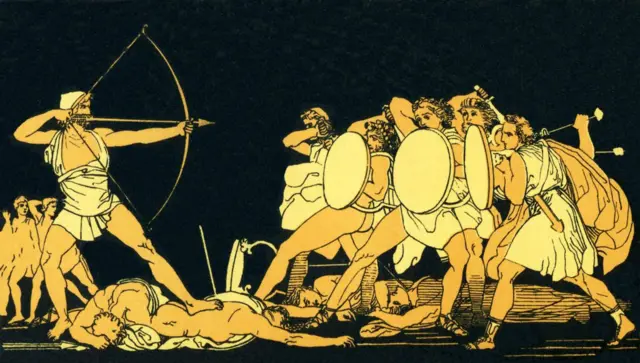

Ilustración del reencuentro entre Ulises y Penélope.

Ulises se convirtió en el modelo del exiliado que quiere regresar a su tierra y Penélope en el ejemplo de la mujer que espera incondicional.

Hasta aquí todo parece perfecto -la casa, la mujer, el hijo y el perro- pero como en toda odisea no todo es lo que parece. La primera revelación que debemos hacer es que Homero no fue el único que habló de Troya, en general, y de Ulises en particular.

La segunda es que otro poeta cuenta un final mucho más trágico del héroe: en esta versión alternativa, Ulises muere en manos de un hijo que había tenido con Circe, Telégono, quien al matarlo no sabía que era su padre (cualquier similitud con Edipo -quizás- no sea coincidencia).

Si este giro trágico no fuera suficiente, hay una vuelta de guion aún más absurda: Penélope, la mujer de Ulises, se une románticamente con este hijo y asesino de su esposo, mientras que su propio hijo -Telémaco- hace lo mismo con Circe, la madre de Telégono. Y todos se vuelven eternos.

¿Por qué la saga de Ulises terminó con este final de telenovela latinoamericana, quiénes son los otros poetas que escribieron sobre Troya y qué pensaría Homero de estas versiones alternativas? Si es una odisa para ti vivir sin estas respuestas, sigue leyendo.

Homero, el más grande pero no el único

Hasta aquí todo parece perfecto -la casa, la mujer, el hijo y el perro- pero como en toda odisea no todo es lo que parece. La primera revelación que debemos hacer es que Homero no fue el único que habló de Troya, en general, y de Ulises en particular.

La segunda es que otro poeta cuenta un final mucho más trágico del héroe: en esta versión alternativa, Ulises muere en manos de un hijo que había tenido con Circe, Telégono, quien al matarlo no sabía que era su padre (cualquier similitud con Edipo -quizás- no sea coincidencia).

Si este giro trágico no fuera suficiente, hay una vuelta de guion aún más absurda: Penélope, la mujer de Ulises, se une románticamente con este hijo y asesino de su esposo, mientras que su propio hijo -Telémaco- hace lo mismo con Circe, la madre de Telégono. Y todos se vuelven eternos.

¿Por qué la saga de Ulises terminó con este final de telenovela latinoamericana, quiénes son los otros poetas que escribieron sobre Troya y qué pensaría Homero de estas versiones alternativas? Si es una odisa para ti vivir sin estas respuestas, sigue leyendo.

Homero, el más grande pero no el único

La Odisea es el segundo poema épico atribuido a Homero. El primero es La Ilíada, cuyo argumento central es el conflicto entre griegos y troyanos donde, además de Ulises, aparecen Aquiles y Agamenón, entre los aqueos (griegos), y Héctor y Paris, entre los defensores de Troya.

Pero existen algunos problemas con Homero. Para empezar no sabemos a ciencia cierta si existió. En caso de haber existido y de haber escrito La Íliada y La Odisea, no hay certeza de cuándo lo hizo (se estima que pudo haber sido entre el siglo VIII y VII antes de Cristo).

Tampoco tenemos idea de dónde nació (varias islas y ciudades se atribuyeron ser su lugar de origen como Chios, Ios y Esmirna) ni si efectivamente fue ciego como creían muchos griegos en la Antigüedad.

En su libro "Homer and his Iliad" (Homero y su Ilíada), Robin Lane Fox dice que estos mismos griegos no habrían dudado jamás de la existencia de Homero, pero el autor británico señala que ya en 1664 el clérigo francés François Hédelin comenzó a preguntarse si el nombre no fue inventado, "lo que permitió agrupar varios poemas de autoría desconocida bajo un nombre ficticio".

Busto de Homero

"La trama tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace claramente definidos. Este hecho es importante, ya que otros poemas heroicos extensos, incluyendo algunos compuestos en griego, son muy diferentes. Se componen de una sucesión de episodios que transcurren libremente uno tras otro".

Como indica Alan H. Sommerstein en el libro "The Greek Epic Cycle and its Ancient Reception" (El Ciclo Épico griego y su recepción en la Antigüedad), el mismo Aristóteles en su tratado La Poética elogió a Homero por escoger en La Ilíada no toda la historia de la guerra, sino solo una parte de ella (el conflicto entre Aquiles y Agamenón, el líder de la expedición griega).

Pero aunque desde la Antigüedad Homero destacó como el poeta más laureado, Lane Fox nos dice que no fue el único que relató la historia de Troya y esto queda claro desde el comienzo de La Ilíada…

El Ciclo Épico

Homero comienza La Ilíada en el décimo año de la guerra sin ninguna introducción al conflicto entre griegos y troyanos ni un repaso de los nueve años anteriores, cuenta Lane Fox:

"Evidentemente, Homero sabía que se dirigía a personas familiarizadas con las historias generales de Troya y sus héroes: presenta a Agamenón llamándolo únicamente 'hijo de Atreo' y se refiere a Patroclo, el amado de Aquiles, solo como 'hijo de Menoitio' la primera vez que lo menciona".

Según Martin L West, en su libro "The Epic Cycle. A Commentary on the Lost Troy Epics" (El Ciclo Épico. Un comentario sobre las épicas perdidas de Troya), "poemas sobre la guerra de Troya quizás comenzaron a ser compuestos en el siglo XII a.C".

Otros relatos que circularon en ese período o poco después fueron la leyenda de Jason y los argonautas, así como canciones sobre las hazañas de Hércules y poemas sobre la guerra en la ciudad griega de Tebas (lo que hoy sería una suerte de Universo Marvel). Todos de forma oral.

"Lo normal es que hubiera habido, como hubo, distintos narradores, poetas, aedos, que componían sus poemas sobre esos temas míticos. Los mitos se transmiten de una manera popular. Esos poetas le dan forma métrica y los hacen memorables", le dice a BBC Mundo Carlos García Gual, catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia Española.

Cuadro de Jean Maublanc (1582-1628), El saqueo de Troya.

Además de La Ilíada y La Odisea, existen otros seis poemas dedicados a la Guerra de Troya: Cypria, Etiópida, La Pequeña Ilíada, Ilou Persis, Nostoi y Telegonía. Ninguno llegó completo hasta nuestros días sino fragmentados en sumarios y resúmenes elaborados mucho tiempo después de su composición.

Durante varios siglos, el material vinculado a Troya se atribuía a Homero hasta que Heródoto, el primer historiador, escribe en el siglo V a.C sus sospechas de que Cypria no había sido compuesta por este poeta "sino por alguien más".

Desde ese momento, y gradualmente, la denominación de "Ciclo Épico" se convirtió en una suerte de sinónimo del material no homérico. ¿Pero qué cuentan estos poemas que Homero no contó?

El origen de la guerra

Como dice Lane Fox, de los 10 años que dura la Guerra de Troya, Homero se enfocó solo en 50 días en La Ilíada. De los otros 10 años que tardó Ulises en volver a Ítaca, 42 días son relatados por el poeta de La Odisea.

Mucho de los hechos más importantes de la Guerra de Troya son apenas contados en La Ilìada, como la muerte de Aquiles o la derrota de esa ciudad amurallada. Aquí Homero ni siquiera menciona al Caballo de Troya, la estratagema de madera utilizada por los griegos para colarse por esas murallas.

Algunos de estos momentos son adelantados por Homero en su primer poema y otros son relatados en retrospectiva en La Odisea, porque además del hilo narrativo, el poeta habría creado -según Robin Lane Fox- los avances y los retrocesos en la trama:

"Con ingenio, utilizó dos recursos: flashbacks del pasado y anticipos del futuro. Es posible que incluso los haya inventado".

Ilustración de Zeus

Mucho de los hechos más importantes de la Guerra de Troya son apenas contados en La Ilìada, como la muerte de Aquiles o la derrota de esa ciudad amurallada. Aquí Homero ni siquiera menciona al Caballo de Troya, la estratagema de madera utilizada por los griegos para colarse por esas murallas.

Algunos de estos momentos son adelantados por Homero en su primer poema y otros son relatados en retrospectiva en La Odisea, porque además del hilo narrativo, el poeta habría creado -según Robin Lane Fox- los avances y los retrocesos en la trama:

"Con ingenio, utilizó dos recursos: flashbacks del pasado y anticipos del futuro. Es posible que incluso los haya inventado".

Ilustración de Zeus

Entonces, muchos de los poemas del ciclo épico llenan los espacios que deja en blanco Homero o apenas menciona.

Cypria, por ejemplo, explora el origen del conflicto: Zeus, la mayor divinidad en el panteón de los dioses griegos, está preocupado por el peso que provoca sobre la Tierra la superpoblación y no encuentra mejor forma de resolver la cuestión que la guerra.

A esto le sigue una suerte de concurso de talentos entre tres diosas -Hera, Atenea y Afrodita- en el que el juez, el príncipe troyano Paris, favorece a esta última, quien lo recompensa con el amor de Helena.

Pero Helena ya está casada, es la mujer del rey de Esparta, Menelao, hermano de Agamenón, y esto provoca la invasión griega a Troya para recuperarla.

Este poema termina justo con los hechos inmediatamente anteriores al inicio de La Ilíada. El próximo, Etiópida, comienza justo cuando termina el poema atribuido a Homero, y se enfoca en la muerte de Aquiles por culpa de su famoso -y fallido- talón.

La Pequeña Ilíada, por su parte, cuenta las consecuencias de la muerte del principal héroe de la guerra y explica el origen y la construcción del caballo de madera, que tiene un lugar relevante en Iliou Persis, poema exclusivamente dedicado al saqueo de Troya.

Nostoi, por su parte, relata el regreso de todos los héroes griegos tras el fin de la guerra, todos menos Ulises, que es el protagonista de La Odisea y el que concibió al Caballo de Troya.

Pero, ¿cómo terminó el héroe más astuto de toda la saga muerto por su propio hijo?

Animación del combate entre Aquiles y Héctor

Cypria, por ejemplo, explora el origen del conflicto: Zeus, la mayor divinidad en el panteón de los dioses griegos, está preocupado por el peso que provoca sobre la Tierra la superpoblación y no encuentra mejor forma de resolver la cuestión que la guerra.

A esto le sigue una suerte de concurso de talentos entre tres diosas -Hera, Atenea y Afrodita- en el que el juez, el príncipe troyano Paris, favorece a esta última, quien lo recompensa con el amor de Helena.

Pero Helena ya está casada, es la mujer del rey de Esparta, Menelao, hermano de Agamenón, y esto provoca la invasión griega a Troya para recuperarla.

Este poema termina justo con los hechos inmediatamente anteriores al inicio de La Ilíada. El próximo, Etiópida, comienza justo cuando termina el poema atribuido a Homero, y se enfoca en la muerte de Aquiles por culpa de su famoso -y fallido- talón.

La Pequeña Ilíada, por su parte, cuenta las consecuencias de la muerte del principal héroe de la guerra y explica el origen y la construcción del caballo de madera, que tiene un lugar relevante en Iliou Persis, poema exclusivamente dedicado al saqueo de Troya.

Nostoi, por su parte, relata el regreso de todos los héroes griegos tras el fin de la guerra, todos menos Ulises, que es el protagonista de La Odisea y el que concibió al Caballo de Troya.

Pero, ¿cómo terminó el héroe más astuto de toda la saga muerto por su propio hijo?

Animación del combate entre Aquiles y Héctor

Además del conflicto entre Aquiles y Agamenón, La Ilíada relata la pelea entre el héroe griego y su rival troyano más famoso: Héctor.

Una odisea que termina mal

Las historias no homéricas han sido atribuidas a muchos autores y no hay certidumbre de quién las escribió. Se dice que algunos de ellos trataron de homenajear a Homero, otros de imitarlo.

Tampoco está claro si hubo una intención de rellenar los huecos en la trama de Troya que Homero ignoró o no profundizó o si, siglos después, los estudiosos que recopilaron estas historias las editaron para que cumplieran esa función.

Lo que sí sabemos es que el autor de Telegonía, el último poema del Ciclo Épico, no quiso completar datos de la trama de Ulises no incluidos en La Odisea sino continuarla donde Homero

En La Odisea, Ulises no solo recupera a Penélope sino que mata a todos los pretendientes de su mujer. El poema, atribuido a Eugammon de Cirene, está dividido en dos partes. La primera lleva a Ulises a la tierra de los tesprotos, donde se casa con Calidice, su reina. Tras la muerte de ella, el héroe regresa a Ítaca donde un extranjero está alterando el orden de su isla.

Ese extranjero es Telégono, un hijo que Ulises tuvo con la diosa y hechicera Circe durante su accidentado regreso de Troya (La Odisea jamás menciona que ambos hayan tenido un hijo).

Telégono ha llegado a Ítaca buscando a su padre, pero al encontrarse con Ulises lo mata con una lanza con la punta envenenada que le ha dado Circe, sin saber que se trata de su progenitor.

Luego viaja a la isla de su madre, con el cadáver de su padre, acompañado por Penélope y Telémaco, a quienes Circe concede la inmortalidad. Y al mejor estilo de un reality show de bodas en Las Vegas, la viuda de Ulises termina con el hijo de su amante y la hechizera con el hijo de Penélope.

Para García Gual, este final "indica un espíritu novelesco bastante alejado de la fiereza heroica que uno supone antigua. Hay algo de romanticismo novelesco de querer acabar esta historia de una manera tan extraña desde el punto de vista de lo que sería el heroísmo tradicional".

Aurora Luque, poeta y Doctora en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, añade que para cuando aparece la Telegonía, el género épico ya estaba agotado y las hazañas de los héroes han dejado de conmover.

"Ya está apareciendo la novela con sus pequeños problemas sentimentales. La novela griega es muy novelera, en el sentido más frívolo del término: amores extravagantes, hijos perdidos, amantes que se buscan y se pierden… Todo se simplifica y pierde grandeza y hondura", le dice a BBC Mundo y concluye:

"La Telegonía es, pues, tal disparate que merece una sonrisa y poco más, no así otros poemas del Ciclo Épico como las Ciprias o la Etiópida, donde aparece Pentesilea, la reina de las Amazonas, y surge un amor efímero intensísimo con Aquiles mientras intentan darse muerte".

Ruinas de Troya.Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto,

Aunque la antigua ciudad de Wilusa, citada por los Hititas, ha sido identificada como Troya, no hay evidencia de que esta urbe haya sido arrasada por una guerra.

Sin embargo, para Jonathan Burgess, en su libro "The Tradition of the Trojan War in Homer and the Epic Cycle" (La tradición de la Guerra de Troya en Homero y el Ciclo Épico), estos fragmentos eróticos y románticos como el de Aquiles y Pentesilea o el matrimonio multitudinario al final de la Telegonía son uno de los aspectos que han provocado las críticas a los poemas no homéricos como reflejo del mal gusto de épocas posteriores.

Pero Burgess recuerda que de estos poemas solo nos han llegado fragmentos y se pregunta qué hubiera pasado si La Ilíada o La Odisea hubiesen corrido la misma suerte:

"Se podría añadir que un resumen de los poemas homéricos podría exponerlos a las mismas acusaciones formuladas contra el Ciclo (Épico)", opina.

Y ahora solo nos queda responder otra especulación: qué hubiera pensado Homero de todo esto.

Homero y la muerte

Aunque no deja de ser especulación, hay una forma de imaginar lo que pensaría Homero de finales como el de la Telegonía y otros aspectos del Ciclo Épico: analizar qué incluyó en sus poemas y, muy especialmente, qué descartó.

Un elemento que se repite en los poemas del Ciclo Épico es la inmortalidad. Lo vemos cuando Circe se la concede a su hijo Telégono, a su nueva mujer, Penélope, y al hijo de esta con Ulises, Telémaco. Pero también en Etiópida, donde Thetis, la madre de Aquiles, le concede la vida eterna en la isla de Leuke.

En cambio, el Aquiles de Homero baja al Hades, la tierra de los muertos, como todos los héroes caídos en Troya. Allí lo encuentra Ulises, en el Canto XI, de la Odisea, y le dice que no debe añorar por la existencia perdida ahora que reina entre los muertos, a lo que Aquiles responde:

"No intentes consolarme de la muerte, noble Odiseo. Preferiría estar sobre la tierra y servir en casa de un hombre pobre, aunque no tuviera gran hacienda, que ser el soberano de todos los cadáveres".

Y no hay que olvidar que en La Odisea, el mismo Ulises rechazó la inmortalidad que le ofrecía Calipso para así poder regresar con Penélope en Ítaca.

Ilustración del remero del Hades, Caronte, El destino de todos los héroes homéricos fue el mismo, el Hades, la tierra de los muertos donde Caronte, el remero, trasladaba las almas de héroes y humanos por igual. Para la académica Margalit Finkelberg, "nada puede ser más ajeno al espíritu de los poemas homéricos que la inmortalización póstuma".

"Como resultado, el tema de la inmortalidad, omnipresente tanto en el Ciclo como en la tradición hesiódica, se transforma en Homero en el de la experiencia heroica como metáfora de la condición de la mortalidad, con todas sus contradicciones", concluye Finkelberg.

O como le dice Aurora Luque a BBC Mundo: "La homérica es una épica que cuestiona a la propia razón de ser de la épica. Lo humano -el dolor, la añoranza de la paz, la fragilidad- lo recorre todo".

Entonces, es de suponer que Homero no habría estado muy de acuerdo con un Aquiles pasando su jubilación en una isla paradisíaca o una boda donde los novios viven, literalmente, felices para siempre...