/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/2A3WXMSCUNBNVIHNZCTFOFKPHU.jpg)

Una Imagen de Laurensce Olivier en el films Enrique V

MÁS INFORMACIÓN Shakespeare, inventor del hombre actual

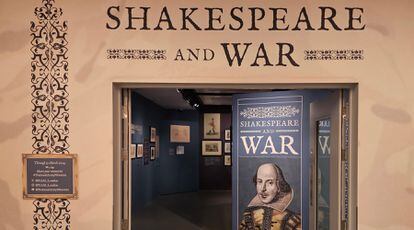

Pensaba en eso el miércoles en Londres mientras me dirigía no al teatro Globe sino al National Army Museum (NAM), el museo militar en Chelsea donde puede visitarse (hasta el 1 de septiembre) la exposición Shakespeare and War, Shakespeare y la guerra. En el otro gran museo militar de la ciudad, el Imperial War Museum (IWM) hay, por cierto, también una exposición a no perderse, Espías, mentiras y engaño (hasta el 14 de octubre), sobre el espionaje y las operaciones clandestinas desde la Primera Guerra Mundial. No todo ha de ser la Royal Academy, la National Gallery, la Tate, Turner, Liotard o Pesellino.

El NAM, en el que vuelve a exhibirse el maniquí con ropa de Lawrence de Arabia que ha estado un tiempo de baja (y que viva Lawrence), es el único museo que conozco en el que puedes tomar el té con un helicóptero de combate Westland Lynx al alcance de la mano y sumergirte en las guerras victorianas como si estuvieras en Las cuatro plumas, La última carga o Zulú (por no hablar del despliegue de memorabilia napoleónica, que es de aúpa). Tal y como está hoy el mundo, un museo militar —con un tanque Challenger 2 en la puerta y una decena de Cruces Victoria auténticas en las vitrinas— parecería no tener mucho gancho, pero pensar eso es no conocer a los británicos, que además tratan de actualizar el NAM poniendo un mayor énfasis en las mujeres, en mostrar la verdadera (desoladora) naturaleza de la guerra y en buscar miradas innovadoras, como lo de Shakespeare, que, desde luego, da pedigrí cultural.

Entrada a la exposición sobre Shakespeare y la guerra. Entrada a la exposición sobre Shakespeare y la guerra.

Entrada a la exposición sobre Shakespeare y la guerra.

Entrada a la exposición sobre Shakespeare y la guerra.La exposición, en una de las dos salas de exhibiciones temporales de la segunda planta, es pequeña pero muy sugerente. Consagrada a explorar algunas de las maneras en que Shakespeare “ha marcado lo que pensamos sobre los soldados y el ejército, y cómo imaginamos hoy la guerra y sus consecuencias”, la muestra está comisariada por dos especialistas, Amy Lidster, de la Universidad de Oxford, autora de Wartime Shakespeare (Cambridge University Press, 2023), y Sonia Massai, del King’s College de Londres, editora con Lidster del volumen colectivo Shakespeare at war (misma editorial y mismo año). Se destaca de entrada que Shakespeare estaba avezado en las cuestiones militares hasta el punto de que no se descarta que pudiera haber sido soldado. El célebre historiador militar y excomando Peter Young incluso dedicó un libro al asunto: Will Shakespeare, top military expert (1968). Shakespeare es más antiguo que el propio Ejército Británico, fundado en 1660 —Willy (1564-1616) es más viejo que Tommy, por decirlo así—. En 26 de las 38 obras de Shakespeare la guerra aparece en primer plano o como referencia. El escritor describió campañas y batallas, desde la guerra de Troya a la de las Dos Rosas (seis obras), pasando por las guerras civiles de la Antigua Roma y la de los Cien Años. Entre sus personajes se cuentan guerreros y militares reales y ficticios como Aquiles, Coriolano, Julio César, Marco Antonio, Tito Andrónico, Macbeth, Hotspur, Enrique V, Juana de Arco, Ricardo III, Hamlet (padre) y Otelo; hizo hablar en el escenario tanto a líderes como a simples soldados de a pie como el abanderado Pistol y sus bregados camaradas.

Desde que se estrenaron, las obras de Shakespeare, recalca la exposición, han cobrado incluso mayor significado cuando Gran Bretaña ha ido a la guerra, sirviendo de inspiración, ejemplo y consuelo a soldados y civiles. Se han usado las palabras del Bardo para “unir a la nación en tiempos de crisis y para reflexionar sobre el coste humano del conflicto”; también para “criticar la guerra y para considerar los más complejos aspectos de la experiencia militar”.

Durante la Guerra Civil inglesa (1642-1651), señala la exposición, a Shakespeare se le asoció con la monarquía, en parte porque el rey Carlos I era muy fan (de Shakespeare y de la monarquía), y mientras esperaba su juicio y su ejecución lo leía apasionadamente en su ejemplar de las obras completas, que se conserva con las notas del monarca. La consagración de Shakespeare como icono nacional ligado a la monarquía alcanzó uno de sus puntos culminantes con la Guerra de los Siete años. El famoso actor David Garrick pergeñó un prólogo patriótico a su representación de La tempestad. Durante la guerra de independencia de EE UU, Shakespeare fue utilizado por ambos bandos: los americanos, las obras sobre la Roma republicana para justificar la rebelión por la libertad, y los británicos las obras sobre reyes ingleses para criticar la deslealtad hacia la corona. Vamos que el Benjamin Martin de Mel Gibson, de El patriota, podría declamar unas líneas de Bruto mientras usaba el tomahawk y el coronel Tavington de Jason Isaacs otras de Ricardo II mientras escabechaba civiles con su espada de dragón. La exposición documenta cómo los oficiales británicos montaron un Enrique IV en Filadelfia para entretenerse, antes de que los continentales les dieran para el pelo en Saratoga.

Shakespeare fue muy utilizado en la época victoriana para exaltar el orgullo de la nación durante su expansión imperial, poniendo énfasis en el papel de sus tropas (Kipling fue muy shakespeariano). Un grabado muestra a soldados británicos forrajeando y cargando ramas para las hogueras del campamento en la campaña contra los Xhosa como el ejército de Macduff marchando de Birnam a Dunsinane en Macbeth. El Bardo acompañó también a las exploraciones militares, como las de John Franklin, en cuyos barcos no faltaban las obras de Shakespeare. La exposición muestra un cartel de una insólita representación a cargo del “Royal Artic Theatre” de La fierecilla domada, el 23 de noviembre de 1853 a bordo del Resolute, uno de los navíos enviados en busca de la expedición de Franklin. Desde luego una elección curiosa esa comedia visto el contexto.

En la Primera Guerra Mundial, lord Kitchener, gran lector de Shakespeare se revistió retóricamente de Enrique V para su famosa llamada de reclutamiento, “your country needs you”, mientras que otro cartel utilizaba una frase de Macbeth: “No esperes la orden de marchar, ve de inmediato”. Entre los entretenimientos para los soldados heridos había producciones de las obras del Bardo: puede verse una filmación de El sueño de una noche de verano en Regents Park.

Durante la Segunda Guerra Mundial, más allá de su eco evidente en los discursos de Churchill, Shakespeare se convirtió en un símbolo de la resistencia de la cultura y los valores amenazados por los nazis. “Once more unto the breach, dear friends, once more”, “una vez más a la brecha, queridos amigos, una vez más”, recitaban por la BBC en pleno Blitz, como Harry frente a Harfleur. En la línea del esfuerzo para movilizar a la sociedad, el Gobierno subvencionó el teatro por primera vez. Y como parte de la propaganda de guerra hay que ver la musculosa y patriótica adaptación cinematográfica de Enrique V por Laurence Olivier (1944), “posiblemente la más icónica interpretación de Shakespeare en tiempo de guerra”. Por cierto, corre la especie de que los nazis infiltraron un espía en el rodaje para matar a Olivier, odiado por Goebbels (un tema digno de la exposición del Imperial War Museum). Una curiosa extensión militar del Bardo fueron las frecuentes representaciones de sus obras en los campos de prisioneros británicos en Alemania, como la que documenta la exposición de El mercader de Venecia en el Stalag 383, con cientos de espectadores, no sabemos si cautivados pero sin duda cautivos. Una buena distracción mientras se construían túneles y se planificaban fugas.

La exposición tiene uno de sus más interesantes apartados en el de los conflictos recientes y como han influido en adaptaciones teatrales de Shakespeare, a menudo menos complacientes con lo militar y más críticas. El póster del Enrique V de Adrian Noble con la Royal Shakespeare Company, de 1984, evoca la guerra de las Malvinas. Pueden verse escenas videográficas de otro Enrique V de 2003 en el que la cuestión de la legitimidad de la guerra medieval contra Francia se aplica a la invasión de Irak y las mentiras de Tony Blair sobre las armas de destrucción masiva de Sadam. O las escenas de un Otelo de 2015 en las que se ve a soldados del moro de Venecia torturando a prisioneros de guerra en puro estilo Abu Ghraib. También se recuerda el Hamlet representado en Kiev en marzo de 2022 durante la invasión rusa de Ucrania y el cruento ser o no ser del país.

Imagen de la exposición sobre Shakespeare y la guerra en Londres.

Particularmente significativa es la referencia a la famosa arenga, inspirada por la de Enrique V, del teniente coronel Tim Collins el 19 de marzo de 2003 a sus tropas del primer batallón de del Royal Irish Regiment al inicio de la invasión de Irak (“Wipe them out if that is what they choose. But if you are ferocious in battle remember to be magnanimous in victory”, “aniquilarlos si eso es lo que eligen. Pero si sois feroces en la batalla acordaos de ser magnánimos en la victoria”). El sorprendente eve-of-battle speech de Collins fue recreado luego por Kenneth Branagh en un curioso caso de referencias shakespearianas de ida y vuelta.

En la exposición, por poner una pega, se echa a faltar a Falstaff, el antihéroe shakespeariano en el que el Bardo representó el contrapunto a la épica y el valor de Enrique. Falstaff, el hombre del gran discurso de la sana cobardía y que proclama su escéptico catecismo sobre la guerra en el campo de batalla de Shrewsbury antes de recular y escapar por piernas: “¿Qué necesidad tengo de meterme donde no me llaman? ¿Qué es el honor? Una palabra. Aire. Un adorno costoso. ¿Quién lo posee? El que murió el miércoles”. Unas palabras muy convenientes para rebajar el entusiasmo cuando paseas por el National Army Museum entre redobles de tambores, valientes húsares y lanceros de Bengala.

https://elpais.com/cultura/2024-02-17/cuando-shakespeare-hace-la-guerra-y-no-el-amor-una-exposicion-en-londres-muestra-la-influencia-de-las-obras-del-dramaturgo-en-el-ambito-belico-y-militar.html