_- Rafael Poch de Feliu

Blog personal

Cómo el Parlamento Europeo aprueba la versión de la historia de la Segunda Guerra Mundial de la derecha polaca, de acuerdo con los planes estratégicos de Estados Unidos en el continente.

Con su resolución de 19 de septiembre sobre la Importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa, el Parlamento Europeo, ha dado un nuevo y vergonzoso paso en la reescritura de la historia europea. A iniciativa de 19 diputados, 18 de ellos polacos y uno letón, una feliz coalición de conservadores, liberales, nacionalistas, socialdemócratas y algunos verdes, aprobó, por 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones, “un retroceso ideológico hacia los peores tiempos de la guerra fría”, en palabras de la Federación Internacional de combatientes de la Resistencia (FIR).

La resolución afirma la curiosa tesis de que “La Segunda Guerra Mundial fue el resultado directo del infame Tratado de no Agresión nazi-soviético de 23 de agosto de 1939, también conocido como Pacto Molotov-Ribbentrop”. La Unión Soviética y la Alemania nazi, los dos principales adversarios de la Segunda Guerra Mundial, son de nuevo presentados como gemelos: “dos regímenes totalitarios que compartían el objetivo de conquistar el mundo, repartirse Europa en dos zonas de influencia”. Poniendo un nuevo signo de igualdad, se pide a los estados miembros que “conmemoren el 23 de agosto como Día Europeo de las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo a escala tanto nacional como de la Unión”, y se llama a elevar los ánimos bélicos agitando a las “generaciones más jóvenes” para “fomentar la capacidad de resistencia ante las amenazas modernas que se ciernen sobre la democracia”.

Una vieja ideología de nuevo funcional

Esta amalgama no tiene nada de inocente y está directamente relacionada con las actuales y artificiales tensiones de “nueva guerra fría” a las que han conducido un cuarto de siglo de marginación de Rusia de un sistema de seguridad atlantista contra ella dirigido, vía ampliación de la OTAN, abandono de acuerdos de desarme e instalación de infraestructuras militares junto a sus fronteras. Tampoco es algo nuevo.

En el pasado, poner el signo de igualdad entre nazismo y comunismo fue extremadamente funcional en el periodo de posguerra, cuando el frente aliado de la coalición anti Hitler del que la URSS era pilar fundamental, se fracturó dando lugar a la nueva tensión entre potencias del mundo bipolar que conocemos como guerra fría entre Estados Unidos y la URSS. El paralelismo y la equivalencia entre nazismo y comunismo estalinista rehabilitó a los ex nazis alemanes que construyeron la República Federal Alemana , integrándolos en la primera línea del frente común anticomunista en Europa. Gracias a la teoría de los totalitarismos de uno u otro signo , los ex nazis fueron eximidos de la mitad de su culpa: por un lado eran culpables de atrocidades, pero por el otro habían sido precursores en la lucha contra el nuevo enemigo, al que se habían anticipado identificándolo aunque fuera desde una ideología algo equivocada . En Alemania occidental, donde apenas hubo desnazificación, un pequeño ejercicio verbal de arrepentimiento, les bastó para convertirse en cristiano-demócratas, liberales e incluso socialdemócratas, no solo sin renegar de su pulso contra el comunismo, sino reivindicándolo. Franco sacó buen partido de ese mismo recurso reciclando la criminal alianza de su régimen con las potencias del eje para convertir a España en base militar aeronaval del mundo libre y reserva espiritual de Occidente.

Mantener la división continental

Ahora esa misma ideología, que en la Europa de los años, sesenta, setenta y ochenta habría sido considerada desvergonzado disparate reaccionario, avanza impulsada por la dinámica de nueva tensión con la Rusia postsoviética (cuyo “comunismo” es igual a cero), acusada de “amenazar Europa” pese a que su gasto militar es más de catorce veces inferior al del conglomerado noratlántico que la rodea. En este despropósito, que retrata un aspecto del regreso de la Europa parda, no hay nada de casual.

Algunos países del Este de Europa, enemigos históricos de Rusia son utilizados para la estrategia de división continental impulsada desde Washington. Es sabido, y los documentos oficiales de los estrategas de Washington así lo proclaman desde hace años, que imposibilitar el ascenso de la Unión Europea como sujeto autónomo, por ejemplo con una política independiente en Oriente Medio, es el objetivo estratégico de Estados Unidos en el continente, por lo que es imperativo mantener una tensión artificial con Rusia. Una relación normalizada de la Unión Europea con la nación más poblada de Europa y la más rica en recursos, además de su principal suministrador energético, es condición sine qua non para esa hipotética autonomía.

Los gobiernos de países como Polonia y las repúblicas bálticas actúan como el caballo de Troya de ese propósito, con el que sus gobiernos ultraconservadores sintonizan -por razones históricas bien comprensibles dada la tormentosa relación de esos países con Rusia en el siglo XIX y XX. Su ingreso en la OTAN y en la UE fue priorizado desde Estados Unidos por esa razón y sus gobiernos tienen en ese papel de acicate anti ruso su principal carta de influencia en Washington y en Bruselas. Es significativo que la resolución llame a “fomentar, en particular entre las generaciones más jóvenes, la fuerza de resistencia ante las amenazas modernas que se ciernen sobre la democracia”, dando por buena la leyenda de la “amenaza rusa” sobre Europa que esos países proclaman de forma histérica, así como apelando a tomar “firmes medidas” ante la “guerra de la información librada contra la Europa democrática con el objetivo de dividirla”, es decir a silenciar el aparato de propaganda ruso en el continente que asegura un pluralismo de propagandas que debilita los monopolios establecidos.

La desvergüenza de los diputados polacos, y la tontería de los diputados que han votado esta resolución muchos de ellos seguramente sin leerla o sin entenderla, llega al extremo de solicitar la declaración del “Día Internacional de los héroes de la lucha contra el totalitarismo, el 25 de mayo, aniversario de la ejecución de un militar anticomunista polaco, Witold Pilecki, que fue internado en Auschwitz por los nazis en una rocambolesca historia y posteriormente ejecutado por los comunistas polacos como agente militar del gobierno polaco en el exilio. Aquí la intención que se adivina es eminentemente nacional: blanquear la escandalosa complicidad polaca en el holocausto, así como la sintonía de la Polonia de preguerra con los nazis, con quienes firmó un acuerdo de no agresión en 1934. Polonia fue cómplice en la desmembración nazi de Checoslovaquia en 1938 y sus dirigentes tuvieron una gran responsabilidad en la posterior ruina de su nación, algo de lo que se prefiere no hablar . Europa debe odiar a los rusos, de acuerdo con el nacionalismo polaco, y para ello se falsifica y manipula lo que haga falta.

“Totalitarismos de uno u otro signo”

La llamada teoría de los totalitarismos intentó explicar el hecho histórico de que en el siglo XX algunos sistemas tuvieron un nivel de coerción y control político tan superior al de la mayoría de las dictaduras, que merecían una nueva categoría. Pero el término totalitarismo no tiene un claro contenido y sí claros inconvenientes. Uno de ellos es que no es un concepto histórico, sino propagandístico cuyo uso se generalizó durante la guerra fría. En la práctica sirvió para rehabilitar a los nazis y movilizar a Occidente contra el comunismo. Desde ese término, los propagandistas occidentales introdujeron la idea del “comunismo” y el estalinismo como despotismos sin relación alguna con el pasado, obviando toda explicación histórica. La historia de la autocracia y el absolutismo rusos, con una larga tradición secular y de la que el estalinismo fue genuina expresión en las condiciones técnicas del siglo XX, simplemente desapareció en beneficio de una cruzada ideológica encaminada a demonizar la peligrosa idea de la nivelación social.

Fue así como una teología de la maldad explicó, por ejemplo, la compleja historia del acuerdo germano-soviético de agosto de 1939, que viene después, y no antes, de acuerdos similares de no agresión firmados por Polonia con los nazis contra la URSS, o del espectáculo de Munich que convenció definitivamente a los soviéticos de que los liberales occidentales acabarían aliándose con los nazis contra la URSS, o por lo menos dejándoles hacer en el Este, tal como el propio Hitler confirma en sus reflexiones póstumas transcritas por su último secretario personal, Martin Bormann.

Tras la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, la teoría del totalitarismo se utilizó para presentar al nazismo y al comunismo estalinista como hermanos gemelos, ignorando la diferencia ideológica fundamental; que no puede haber un “buen” nazismo, contrario a todo planteamiento humanista, pero sí un “buen” socialismo que desarrolle ideales humanistas radicalmente antagónicos con el antihumanismo estalinista.

El punto de vista de Primo Levi

Todo esto era bastante banal en la Europa de la guerra fría. En uno de los libros más importantes del siglo, la Trilogía de Auschwitz (1971), Primo Levi, un superviviente de aquella catedral de la historia europea, relataba en estos términos las diferencias entre los Lager alemanes y los soviéticos. La principal, decía, “consiste en su finalidad”:

Los Lager alemanes constituyen algo único en la no obstante sangrienta historia de la humanidad: al viejo fin de eliminar o aterrorizar al adversario político, unían un fin moderno y monstruoso, el de borrar del mundo pueblos y culturas enteros. A partir de más o menos 1941, se volvieron gigantescas máquinas de muerte: las cámaras de gas y los crematorios habían sido deliberadamente proyectados para destruir vidas y cuerpos humanos en una escala de millones; la horrenda primacía le corresponde a Auschwitz, con 24.000 muertos en un solo día de agosto de 1944. Los campos soviéticos no eran ni son, desde luego, sitios en los que la estancia sea agradable, pero no se buscaba expresamente en ellos, ni siquiera en los años más oscuros del estalinismo, la muerte de los prisioneros: era un hecho bastante frecuente y se lo toleraba con brutal indiferencia, pero en sustancia no era querido; era, en fin, un subproducto debido al hambre, el frío, las infecciones, el cansancio. En esta lúgubre comparación entre dos modelos de infierno, hay que agregar que en los Lager alemanes, en general, se entraba para no salir: ningún otro fin estaba previsto más que la muerte. En cambio en los campos soviéticos siempre existió un término: en la época de Stalin los “culpables” eran condenados a veces a penas larguísimas (incluso de quince y veinte años) con espantosa liviandad, pero subsistía una esperanza de libertad, por leve que fuera.

De esta diferencia fundamental nacen las demás. Las relaciones entre guardias y prisioneros, en la Unión Soviética, están menos deshumanizadfas: todos pertenecen al mismo pueblo, hablan la misma lengua, no son “superhombres” e “infrahombres” como bajo el nazismo. Los enfermos, aún mal, son atendidos; ante un trabajo demasiado duro es concebible una protesta, individual o colectiva; los castigos corporales son raros y no demasiado crueles: es posible recibir cartas y paquetes de víveres de casa; en una palabra, la personalidad humana no está negada ni se pierde totalmente. En contraposición, al menos por lo que hacía a los judíos y gitanos, en los Lager alemanes el exterminio era casi total: no se detenía ni siquiera ante los niños, que murieron por centenares de miles en las cámaras de gas, caso único entre las atrocidades de la historia humana. Como consecuencia general, los niveles de mortandad resultan bastante diferentes en los dos sistemas. Al parecer, en la Unión Soviética, en el periodo más duro, la mortandad era de un 30 por ciento de la totalidad de los ingresados, un porcentaje sin duda intolerablemente alto; pero en los Lager alemanes la mortandad era del 90-98 por ciento.

En conclusión, los campos soviéticos siguen siendo una manifestación deplorable de ilegalidad y deshumanización. Nada tienen que ver con el socialismo sino al contrario: se destacan en el socialismo soviético como una fea mancha; han de considerarse más bien como una barbarie heredada del absolutismo zarista de la que los gobiernos soviéticos no han sabido o no han querido liberarse. Quien lea las Memorias de la casa de los muertos, escrito por Dostoyevski en 1862, no tendrá dificultad en reconocer los mismos rasgos carcelarios descritos por Solzhenitsin cien años después. Pero es posible o, más bien, es fácil imaginar un socialismo sin Lager: en muchas partes del mundo se ha conseguido. No es imaginable, en cambio, un nazismo sin Lager.

La historia es una obra en construcción. Cada generación, grupo social y nación, la reescribe a su medida constantemente. A lo que asistimos hoy en la Unión Europea es a la reescritura de una versión de la historia de la Segunda Guerra Mundial de la derecha polaca, acorde con los planes estratégicos de Estados Unidos para mantener al continente divido y en tensión interna.

(Publicado en Ctxt)

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=261312

lunes, 14 de octubre de 2019

_- La importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa. No es lo mismo.

Etiquetas:

Campos de exterminio,

derecha polaca,

estalinismo,

II G. M.,

Lager,

Memoria histórica,

nazis,

nazismo,

Pacto Molotov-Ribbentrop,

Parlamento Europeo,

Polonia,

Rafael Poch,

reescritura de la historia

domingo, 13 de octubre de 2019

Reseña de La bala y la palabra, de Luis Antonio Palacio Pilacés y Kike García Francés Francisco Ascaso (1901-1936): La vida accidental de un anarquista.

Jesús Aller

Rebelión

Francisco Ascaso vivió los mismos años que Mozart (35) y es otro buen ejemplo de cómo una vida corta puede estar llena de tensión creativa, de lucha y de logros, y un lapso que apenas da para aterrizar en la conciencia puede asombrar de madurez y claridad de visión. Militante del grupo “Los solidarios” (rebautizado “Nosotros” en 1931), Paco Ascaso fue el primero de sus integrantes en caer en los combates de 1936, aunque Buenaventura Durruti habría de seguirlo a los pocos meses. Algunos solidarios que sobrevivieron a los años de plomo, como Joan García Oliver o Ricardo Sanz, nos dejaron sus memorias, y si a esto unimos que otros, como el propio Durruti, Antonio Ortiz o Aurelio Fernández han sido objeto de estudios biográficos recientes, resulta evidente el interés de La bala y la palabra, el documentado y minucioso volumen que Luis Antonio Palacio Pilacés y Kike García Francés acaban de publicar (La Malatesta, 2017). Éste tiene la virtud de poner al fin el foco sobre uno de los miembros más destacados del grupo, que hasta el momento sólo aparecía en la penumbra de trabajos con otros protagonistas principales.

Primeros años en Aragón (1901-1922)

Francisco Ascaso Abadía nació el 1 de abril de 1901 en Almudévar (Huesca) en una familia que poseía algunas tierras y un horno de pan, y pudo darle cierta instrucción. Sus hermanos, Domingo y Alejandro, 6 y 3 años mayores que él, serán compañeros en muchas luchas de su vida. Cuando la temprana muerte de su padre en 1912 los deja casi sin ingresos, todos, con su madre y su hermana pequeña María, han de instalarse al año siguiente en Zaragoza. Allí Francisco comienza a trabajar, y pronto lo hace en el oficio de panadero, que conoce bien.

La Gran Guerra dispara los beneficios de empresarios e intermediarios, y también los precios, pero no los salarios, con lo que la conflictividad social aumenta. En esta situación crítica, los Ascaso son en seguida seducidos por las ideas libertarias. La huelga general revolucionaria de agosto de 1917 se salda con ochenta muertos por todo el país y un rotundo fracaso, pero marca un camino de unidad y lucha, mientras la CNT, más batalladora ve crecer su influencia a expensas de la UGT. En enero de 1918, con una encarnizada huelga de panaderos en marcha, Francisco es detenido por primera vez. Identificado como elemento combativo, se ve obligado tras su liberación a cambiar de oficio y desde entonces trabajará sobre todo como camarero.

Los años siguientes, la lucha de los obreros por sus derechos da lugar a una represión salvaje y la violencia se dispara, con bombas y tiroteos a la orden del día. El epicentro de esto es Barcelona, donde el brutal Severiano Martínez Anido es gobernador civil desde noviembre de 1920 hasta su destitución dos años después. No obstante, Zaragoza no le va a la zaga; aquí, en diciembre de 1920, Francisco es detenido acusado de haber intervenido en un atentado, y permanece encarcelado dos años en espera de un juicio del que sale absuelto.

Inicios de Los solidarios (1923)

Una vez liberado, nuestro altoaragonés se integra plenamente en el grupo anarquista Los solidarios, que acaba de constituirse con algunos de los militantes más combativos del anarquismo español. Con Buenaventura Durruti sintoniza desde el principio, pues ambos coinciden en un aspecto esencial: en el proceso revolucionario inminente, el protagonismo ha de estar siempre en las masas, y es su deber renunciar a dirigirlas desde cualquier “burocracia revolucionaria”. Sus diferencias físicas y de carácter, con el leonés más alto y corpulento, derrochando carisma, pasión y simpatía, y el aragonés enjuto, reflexivo e introvertido, no van a ser óbice, sino todo lo contrario, para la profunda amistad que surge entre ellos y hará que formen un equipo formidable.

Establecido desde febrero de 1923 en Barcelona, Francisco vive allí el mes siguiente el asesinato del Noi del Sucre por pistoleros de la patronal, que le muestra a las claras el salvajismo del poder y la imposibilidad de cualquier acuerdo con él. La respuesta sólo puede ser violenta y ha de estar a la altura. En la primavera de sangre que sigue, el de Almudévar es uno de los elementos más activos, y el 4 de junio, con Rafael Torres Escartín, acaba con la vida del cardenal de Zaragoza Juan Soldevila, preboste de la reacción española; unos días después, reconocido en el lugar de los hechos por una testigo, es detenido en el domicilio familiar y encarcelado.

Los rumores que llegan de un posible golpe militar hacen necesario acopiar fondos para comprar armas y el objetivo escogido es el Banco de España de Gijón, que es asaltado por los solidarios disponibles el 1 de septiembre. Se consigue un botín de 850 000 pesetas, pero resultan muertos el director de la sucursal y, ocho días después, también Eusebio Brau, uno de los asaltantes, en un tiroteo tras el cual otro de ellos, Rafael Torres Escartín, es detenido. Pronto un chivatazo alerta a la policía de la participación de éste en la muerte del cardenal. Aunque conseguirá fugarse, detenido otra vez, será condenado a la pena capital y la sentencia acabará ejecutándose en 1939.

Las armas se compran en Éibar y son enviadas por barco a Barcelona, pero el alzamiento de Primo de Rivera el 13 de septiembre hará que no puedan ser recogidas por los libertarios. La CNT es duramente reprimida por el general golpista y sus militantes más destacados se ven obligados a exiliarse. Por otra parte, el 8 de noviembre de 1923, Francisco Ascaso, junto a otros compañeros, consigue escapar, huyendo a través de los tejados, de la destartalada cárcel zaragozana de Predicadores. La situación política y la suya personal hacen inevitable que se una a los que abandonan el país.

Primer exilio en Francia (1924)

Ascaso y Durruti llegan a París en los primeros días de 1924. Llevan consigo una parte importante del dinero de Gijón, que será utilizado para establecer un comité, dotado de imprenta y editorial, capaz de coordinar y asistir a los revolucionarios de todo el mundo que buscan refugio en la capital de Francia. Pronto se fragua además un ambicioso y bastante descabellado plan para un levantamiento en Barcelona, combinado con una doble invasión del territorio español por Vera de Bidasoa y Figueras. Estos movimientos esperan contar con apoyos en el ejército y fían su éxito al “contagio revolucionario”, pero su puesta en marcha en noviembre se salda con sangrientos fracasos en los dos primeros puntos, a la vista de lo cual, en el tercero, donde se hallaba nuestro protagonista, el plan al fin es cancelado.

La aventura americana (1925-1926)

Enrarecidas con los hechos referidos las relaciones con las autoridades francesas, los solidarios refugiados en París acogen con optimismo la sugerencia que les hace el comité barcelonés de que algunos de ellos viajen a América a fin de “recaudar fondos” para las actividades revolucionarias. Sobre Francisco pesaba además la amenaza de una extradición por lo del cardenal, así que el 24 de diciembre de 1924, en compañía de Buenaventura Durruti y otro compañero cuya identidad es disputada, toma un barco en El Havre que, tras una escala en Nueva York, lo lleva a Cuba. Aquí, los tres van a permanecer varios meses. Trabajan de estibadores y en la zafra, tratan de organizar la resistencia sindical y cuando en un ingenio un conato de huelga es respondido con una paliza brutal a tres peones, el patrón responsable aparece muerto a cuchilladas a la mañana siguiente. Los españoles desaparecen dejando una nota en la que puede leerse: “La justicia de Los Errantes”. Se les busca con ahínco y en marzo, en cuanto tienen ocasión, abandonan la Perla del Caribe con destino a tierras mexicanas.

En la Ciudad de México, los prófugos colaboran con la CGT, sindicato ácrata que sigue una línea reformista, y pronto se les unen Alejandro Ascaso y otros compañeros, recién llegados de Europa. El grupo comienza la actividad expropiadora el 23 de abril de 1925, atracando una fábrica de tejidos de la capital, acción en la que un empleado resulta muerto. El exiguo botín se dedica a financiar proyectos educativos de la CGT. Cuando las pesquisas policiales, desatinadas al principio, llegan a inquietarlos, deciden abandonar el país y regresar a Cuba, y allí, en una breve estancia antes de partir para Chile, logran un cuantioso botín con el asalto a un banco. Hay que señalar también que en el mes de abril, Francisco Ascaso y Rafael Torres Escartín habían sido condenados en Zaragoza a la pena capital por la muerte del cardenal Juan Soldevila.

El 9 de junio de 1925, los errantes arriban a Valparaíso y en la cercana Santiago contactan con los compañeros de la agrupación Luz y Acción (integrada en los IWW) que, más proclives al ilegalismo que los mexicanos, aceptan darles apoyo y cobertura a cambio de un reparto de los beneficios. En Chile reinaba la paz social y el atraco que el 16 de julio se llevó un cuantioso botín del banco de Chile y costó la vida a uno de sus empleados produjo honda conmoción. Sin embargo, dos nuevos intentos en los días siguientes acabaron en sendos fiascos, y con el país patas arriba, los solidarios decidieron enviar a uno de los suyos con una parte importante del dinero a España y atravesar los Andes para probar fortuna en la Argentina.

Corre ya el mes de agosto cuando Alejandro y Francisco Ascaso, Buenaventura Durruti y Gregorio Jover son cálidamente acogidos en Buenos Aires en la redacción del semanario La Antorcha. Alejandro, no obstante, descontento del rumbo que están tomando sus vidas, decide separarse del grupo y viajar a Montevideo. Establecido luego en Costa Rica, dirigirá allí varios periódicos y llegará ser un personaje muy conocido, respetado por su compromiso con las clases populares y la defensa del medio ambiente. Falleció en su patria de adopción en 1982, tras realizar un viaje de incógnito a su tierra natal en los últimos años de la dictadura franquista.

La trayectoria reciente de Los solidarios estaba recibiendo duras críticas por parte de anarquistas tan conspicuos como Ángel Pestaña o Diego Abad de Santillán, éste por entonces en Argentina, que se enmarca en el abierto enfrentamiento que existía en ese momento en los medios ácratas entre partidarios y detractores del ilegalismo. Sendos atracos en octubre y noviembre no recaudan apenas nada, y en el segundo además un policía resulta muerto. Para colmo de males, la colaboración de los chilenos consigue que los fugitivos sean identificados y sus fotografías expuestas por todas partes. En un nuevo atraco, ya en enero de 1926, otra vez hay un muerto, aunque aquí sí que se logra un buen botín. Acosados, nuestros protagonistas optan por viajar a Uruguay y abandonar América lo antes posible.

Segundo exilio europeo (1926-1931)

El 30 de abril de 1926, los tres amigos desembarcan en Cherburgo, y en seguida se establecen en París, donde junto a otros solidarios, como Joan García Oliver y Aurelio Fernández, se embarcan en proyectos ambiciosos. Acabar con la vida de Benito Mussolini resulta ser el primero, y cuando se hace inviable, deciden poner en la diana a Alfonso XIII, aprovechando la visita que va a realizar a la ciudad. Avanzan con el plan pero, vigilados estrechamente por la policía, el 25 de junio, Francisco y Buenaventura son detenidos; ocho días después cae también Gregorio Jover, aunque a él no se le vincula con el intento de magnicidio. Con los tres a buen recaudo, muy pronto llegan peticiones de extradición desde Argentina y España.

La condena, a unos meses de reclusión, ya estaba cumplida, en el caso de Durruti y Jover, cuando se dicta sentencia en octubre, pero los dos revolucionarios siguen en prisión, a la espera de que se resuelva su extradición. Se desata entonces una intensa campaña internacional de solidaridad que se funde con la que lleva años exigiendo la libertad de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, anarquistas condenados a muerte en los Estados Unidos en un juicio plagado de irregularidades. Al fin, tras presiones, altercados y vacilaciones del gobierno francés, el 9 de julio de 1927 los tres solidarios son liberados. Gregorio permanece en Francia con su familia, pero Francisco y Buenaventura, expulsados del país, viajan a Bélgica a fin de mes, en los días en los que en El Saler se constituye la Federación Anarquista Ibérica (FAI). No obstante, rechazados por los belgas, regresan de incógnito a Francia, donde son detenidos en Lyon el 5 de abril de 1928. Tras su liberación, residen en Bruselas y Berlín.

La dimisión de Primo de Rivera en enero de 1929 los sorprende en Bélgica. Entusiasmados, se prodigan en actividades propagandísticas y planes insurreccionales. La anarquista bielorrusa Ida Mett describe a Francisco en esta época como un joven a la vez irónico y discreto, tan suave de modales como enérgico de carácter, algo enfermizo y dotado de una espontánea simpatía, pero por encima de todo volcado en cuerpo y alma en la construcción de un mundo sin explotación y sin importarle demasiado lo que a él personalmente pudiera depararle esta lucha; su lema era: “Nadie tiene derecho a gobernar a otros”. Tras la proclamación de la Segunda república, a nuestros dos revolucionarios les falta tiempo para emprender viaje, y aunque son retenidos unas horas en la frontera, el 15 de abril están ya en Barcelona.

Primeros años republicanos (1931-1933)

El 1 de mayo, tras un mitin multitudinario de la CNT, casi cien mil personas acuden en manifestación al palacio de la Generalitat para entregar sus demandas. Tiroteadas por guardias y pistoleros, se logra repeler la agresión con la ayuda de un grupo de soldados de un cuartel cercano al mando de un capitán. Ese día queda demostrada la fuerza de los anarquistas en la calle, pero para capitalizar esta energía, compiten en el seno del movimiento dos tendencias que se van a revelar irreconciliables, la de los que, como Ángel Pestaña o Joan Peiró, proponen concentrarse en objetivos sindicales y dar una oportunidad a la república, y la de los radicales, dominantes en la FAI, que se plantean el asalto a los cielos como meta inmediata, vía gimnasia revolucionaria.

En agosto treinta dirigentes moderados publican un manifiesto rechazando el “aventurerismo”. Es un texto bien adobado de argumentos y con los pies en el suelo, pero aparece en un momento muy duro de persecución gubernamental a la CNT, con represión sangrienta y cotidiana y trato de favor descarado a la UGT, y esto hace que su crítica a los que resultan ser los líderes más comprometidos y hostigados no siente bien entre amplios sectores de afiliados. Así, en el pleno regional de octubre, los faístas se hacen con el control de Solidaridad Obrera, la Soli, el periódico libertario de mayor difusión, lo que es sólo un anuncio de la hegemonía total que van a lograr muy pronto en el sindicato.

1932 comienza con insurrecciones, como la de Figols, en el Alto Llobregat, que sin derramamiento de sangre consigue establecer el comunismo libertario en la localidad durante unos días, pero la represión que se desencadena después es contundente, y Francisco y Buenaventura son deportados en febrero a Guinea con otros compañeros. Acabarán casi todos en Villa Cisneros, con Durruti y unos pocos más en Fuerteventura. En agosto, tras el fracaso del intento de golpe de estado de Sanjurjo, que pone de manifiesto el peligro fascista que acecha, todos los anarquistas son reagrupados en Fuerteventura para hacer sitio en Villa Cisneros a los militares alzados. Al fin, en septiembre los revolucionarios son liberados y enviados por barco a Barcelona. Llegan a la península en un momento en que la CNT se encuentra ya escindida. Ángel Pestaña, duramente criticado por su pasividad ante las deportaciones, se ha visto forzado a dimitir como secretario del comité nacional, y algunos sindicatos locales que trataron de presionar a su favor están a punto de ser expulsados, como él mismo lo será también en breve.

El 8 de enero 1933 se pone en marcha un importante intento insurreccional que afectará sobre todo a Cataluña, Valencia y Andalucía, con ecos por otras regiones. Los hechos más graves tienen lugar el día 11 en la localidad gaditana de Casas Viejas, con una matanza de campesinos cuyos espantosos detalles conmocionan a la opinión pública tras las investigaciones sobre el terreno de los periodistas libertarios Eduardo de Guzmán y Ramón J. Sender. El día 14 todo ha terminado, y aunque la CNT se ha desvinculado a través de la Soli de la intentona, la represión sobre el sindicato es durísima. Con esto, las posturas se enconan, y en una conferencia en marzo se consuma la expulsión de los pestañistas. No obstante, tampoco falta oposición al desbocado insurreccionalismo desde las filas de la FAI. Francisco y Buenaventura son detenidos a finales de marzo en Sevilla y enviados al penal del Puerto de Santa María; el riguroso contraste de fuentes por parte de los autores de La bala y la palabra señala un aspecto bastante sorprendente: el grupo Nosotros, conformado entre otros por ellos dos, no formaba parte por esas fechas de la FAI, y sólo se une a ella a finales de ese año de 1933, cuando todos sus miembros quedan en libertad. Según el testimonio de García Oliver, ni siquiera en ese momento el grupo se integra de la FAI.

Buenaventura y Francisco permanecen encarcelados hasta octubre y noviembre, respectivamente. El triunfo de las derechas en las elecciones que se producen entonces es respondido el 8 de diciembre en toda España por una nueva insurrección de intensidad mayor que la de enero. Sin embargo, tanta energía sólo es capaz de alumbrar otro fracaso, con 125 muertos entre los dos bandos. En las filas de la FAI se elevan numerosas y significadas voces (Santillán, Montseny y Peirats entre otros), críticas con el grupo Nosotros, al que se acusa de actuar en nombre de la organización sin aceptar su disciplina democrática, e imponer una dinámica que está resultando desastrosa. De todo esto, la FAI va a salir muy debilitada.

Bieno negro y combate final (1934-1936)

En una situación difícil, con el sindicato ilegalizado, nuestro altoaragonés continúa en 1934 su actividad organizativa y propagandista, participando en reuniones y mítines por toda España, y asume además ese año el cargo de secretario general de la CNT en Cataluña. Con los socialistas desalojados del poder, la UGT adopta por entonces una postura reivindicativa y, aunque los ácratas no olvidan su negativa a sumarse al movimiento de diciembre, pronto se comienza a plantear una posible unidad de acción. Al pleno nacional de junio, los asturianos llegan ya con una alianza firmada con los socialistas. Ésta no es bien vista por los demás, pero va a seguir adelante. En otros territorios, los libertarios quedan al margen de insurrecciones capitalizadas esta vez por socialistas y catalanistas.

En octubre, ante a la entrada de cuatro ministros cedistas en el gobierno, los socialistas se sublevan en Madrid y zonas del País Vasco, Aragón y Castilla. No obstante, los sucesos más graves se van a vivir en Asturias, donde se suman los anarquistas, y la lucha va a prolongarse un par de semanas. Mientras tanto, en Cataluña, la Generalitat, embarcada en una brutal represión de la CNT, cosecha un rotundo fracaso cuando pide a las masas que salgan a la calle a reivindicar la “República catalana”. A pesar de esto, entre los obreros no se comprende el llamamiento de la CNT a abandonar la huelga general que es radiado en los momentos finales de la insurrección. Esto costará a Francisco su puesto de secretario general. Tras el descalabro de la intentona, Lluis Companys y buena parte de su gobierno dan con sus huesos en el penal del Puerto de Santa María, y la autonomía de Cataluña es suspendida.

Durante 1935, entre detenciones y torturas recurrentes, Francisco y Buenaventura vuelcan sus energías en preparar un enfrentamiento que se prevé decisivo. Están convencidos de que el éxito se logrará sólo con una poderosa organización de base, y se ven obligados a criticar los atracos y acciones individuales, que en este momento les parecen contraproducentes. En otoño, las crisis de los partidos de derechas está a punto de forzar un adelanto electoral, y catalanistas y socialistas se acercan a la CNT tratando de que no haga campaña por la abstención. Al fin las bases votarán por no hacerla. Los meses previos a las elecciones de febrero, la actividad mitinera de Francisco es frenética, llamando a la lucha y exigiendo la libertad de los presos. En el libro se recogen algunas de sus intervenciones, publicadas en la Soli.

Con el triunfo del Frente Popular, una amnistía libera a los miles de presos políticos hacinados en las cárceles, mientras la situación social se encona, con numerosos atentados falangistas. Pronto los campesinos del sur, sin aguardar leyes de expropiación, se lanzan a la ocupación de fincas. En mayo, un congreso de la CNT en Zaragoza aprueba la reincorporación de los sindicatos escindidos. En una de las sesiones finales, Francisco se defiende del llamamiento a dejar la huelga general en octubre del 34, y argumenta que en ese momento desconocía que la lucha continuaba en Asturias.

El conflicto se exacerba sin mediación posible y el 19 de julio, los comités de defensa de la CNT, que se han preparado minuciosamente, plantan cara al ejército sublevado en las calles y logran doblegarlo con ayuda de guardias de asalto y algunos guardias civiles. Hay que señalar que la Generalitat se negó a armar al pueblo hasta el último momento. Al día siguiente (20 de julio) poco después del mediodía, frente al cuartel de Atarazanas, postrer bastión de los militares sublevados, un disparo en la cabeza acaba con la vida de Francisco Ascaso, justo cuando el sueño de toda su existencia se encontraba al alcance de su mano. Sus más queridos compañeros, entregados a la apremiante actividad de organización de columnas de milicianos, no pudieron asistir a su entierro el día 22.

La lucha no había hecho más que empezar. Era el comienzo de la Revolución social española. Domingo Ascaso había de caer en sus momentos finales, en los combates de mayo del año siguiente en Barcelona.

Los tesoros de la memoria

Es de agradecer el enorme esfuerzo que han realizado Luis Antonio Palacio Pilacés y Kike García Francés para elaborar este volumen. El minucioso escudriñe de las fuentes es una labor interminable y tediosa, y rinde además muchas veces resultados contradictorios, que es necesario contrastar y evaluar para ofrecer una visión ajustada de lo que sucedió. Todo esto se ha hecho con rigor, y ha permitido construir un retrato cabal de uno de los luchadores más destacados en los años de oro del anarquismo español. La bala y la palabra es un paso importante en la recuperación de aquella historia irrenunciable.

En una época marcada por la confianza, encarnada en poderosas organizaciones, en la inminencia de la revolución, muchos como Francisco Ascaso decidieron apostarlo todo en aquella partida que habría de acabar de una vez con el envenenado juego de amos y esclavos del capitalismo. El reto implicaba poner en juego la propia vida y la de otros, como demuestran tantas biografías truncadas, e inevitablemente se produjo allí una discusión sobre el significado de la violencia en la lucha revolucionaria, que aparece recurrentemente a lo largo del relato y está llena de lecciones. Pacifistas y exaltados no han dejado nunca de afilar argumentos que batallan en cada uno de nosotros.

Desde las brumas del presente, abismados en las mentiras, crueldades y delirios tecnológicos del capitalismo terminal, apenas podemos entender aquel mundo en el que todo parecía ajustarse al sueño, perfectamente simple, de entregar las tierras y las fábricas a sus trabajadores y construir una sociedad federada y genuinamente democrática donde la esclavitud del capital fuera abolida. La derrota nos dejó en la estacada, y no se adivina forma alguna de que las eternas víctimas de la historia pasen a ser otra vez conscientes de su poder y comprendan que la apuesta por un mundo sin explotación es lo más seductor y sensato que es posible plantearse.

Rebelión

Francisco Ascaso vivió los mismos años que Mozart (35) y es otro buen ejemplo de cómo una vida corta puede estar llena de tensión creativa, de lucha y de logros, y un lapso que apenas da para aterrizar en la conciencia puede asombrar de madurez y claridad de visión. Militante del grupo “Los solidarios” (rebautizado “Nosotros” en 1931), Paco Ascaso fue el primero de sus integrantes en caer en los combates de 1936, aunque Buenaventura Durruti habría de seguirlo a los pocos meses. Algunos solidarios que sobrevivieron a los años de plomo, como Joan García Oliver o Ricardo Sanz, nos dejaron sus memorias, y si a esto unimos que otros, como el propio Durruti, Antonio Ortiz o Aurelio Fernández han sido objeto de estudios biográficos recientes, resulta evidente el interés de La bala y la palabra, el documentado y minucioso volumen que Luis Antonio Palacio Pilacés y Kike García Francés acaban de publicar (La Malatesta, 2017). Éste tiene la virtud de poner al fin el foco sobre uno de los miembros más destacados del grupo, que hasta el momento sólo aparecía en la penumbra de trabajos con otros protagonistas principales.

Primeros años en Aragón (1901-1922)

Francisco Ascaso Abadía nació el 1 de abril de 1901 en Almudévar (Huesca) en una familia que poseía algunas tierras y un horno de pan, y pudo darle cierta instrucción. Sus hermanos, Domingo y Alejandro, 6 y 3 años mayores que él, serán compañeros en muchas luchas de su vida. Cuando la temprana muerte de su padre en 1912 los deja casi sin ingresos, todos, con su madre y su hermana pequeña María, han de instalarse al año siguiente en Zaragoza. Allí Francisco comienza a trabajar, y pronto lo hace en el oficio de panadero, que conoce bien.

La Gran Guerra dispara los beneficios de empresarios e intermediarios, y también los precios, pero no los salarios, con lo que la conflictividad social aumenta. En esta situación crítica, los Ascaso son en seguida seducidos por las ideas libertarias. La huelga general revolucionaria de agosto de 1917 se salda con ochenta muertos por todo el país y un rotundo fracaso, pero marca un camino de unidad y lucha, mientras la CNT, más batalladora ve crecer su influencia a expensas de la UGT. En enero de 1918, con una encarnizada huelga de panaderos en marcha, Francisco es detenido por primera vez. Identificado como elemento combativo, se ve obligado tras su liberación a cambiar de oficio y desde entonces trabajará sobre todo como camarero.

Los años siguientes, la lucha de los obreros por sus derechos da lugar a una represión salvaje y la violencia se dispara, con bombas y tiroteos a la orden del día. El epicentro de esto es Barcelona, donde el brutal Severiano Martínez Anido es gobernador civil desde noviembre de 1920 hasta su destitución dos años después. No obstante, Zaragoza no le va a la zaga; aquí, en diciembre de 1920, Francisco es detenido acusado de haber intervenido en un atentado, y permanece encarcelado dos años en espera de un juicio del que sale absuelto.

Inicios de Los solidarios (1923)

Una vez liberado, nuestro altoaragonés se integra plenamente en el grupo anarquista Los solidarios, que acaba de constituirse con algunos de los militantes más combativos del anarquismo español. Con Buenaventura Durruti sintoniza desde el principio, pues ambos coinciden en un aspecto esencial: en el proceso revolucionario inminente, el protagonismo ha de estar siempre en las masas, y es su deber renunciar a dirigirlas desde cualquier “burocracia revolucionaria”. Sus diferencias físicas y de carácter, con el leonés más alto y corpulento, derrochando carisma, pasión y simpatía, y el aragonés enjuto, reflexivo e introvertido, no van a ser óbice, sino todo lo contrario, para la profunda amistad que surge entre ellos y hará que formen un equipo formidable.

Establecido desde febrero de 1923 en Barcelona, Francisco vive allí el mes siguiente el asesinato del Noi del Sucre por pistoleros de la patronal, que le muestra a las claras el salvajismo del poder y la imposibilidad de cualquier acuerdo con él. La respuesta sólo puede ser violenta y ha de estar a la altura. En la primavera de sangre que sigue, el de Almudévar es uno de los elementos más activos, y el 4 de junio, con Rafael Torres Escartín, acaba con la vida del cardenal de Zaragoza Juan Soldevila, preboste de la reacción española; unos días después, reconocido en el lugar de los hechos por una testigo, es detenido en el domicilio familiar y encarcelado.

Los rumores que llegan de un posible golpe militar hacen necesario acopiar fondos para comprar armas y el objetivo escogido es el Banco de España de Gijón, que es asaltado por los solidarios disponibles el 1 de septiembre. Se consigue un botín de 850 000 pesetas, pero resultan muertos el director de la sucursal y, ocho días después, también Eusebio Brau, uno de los asaltantes, en un tiroteo tras el cual otro de ellos, Rafael Torres Escartín, es detenido. Pronto un chivatazo alerta a la policía de la participación de éste en la muerte del cardenal. Aunque conseguirá fugarse, detenido otra vez, será condenado a la pena capital y la sentencia acabará ejecutándose en 1939.

Las armas se compran en Éibar y son enviadas por barco a Barcelona, pero el alzamiento de Primo de Rivera el 13 de septiembre hará que no puedan ser recogidas por los libertarios. La CNT es duramente reprimida por el general golpista y sus militantes más destacados se ven obligados a exiliarse. Por otra parte, el 8 de noviembre de 1923, Francisco Ascaso, junto a otros compañeros, consigue escapar, huyendo a través de los tejados, de la destartalada cárcel zaragozana de Predicadores. La situación política y la suya personal hacen inevitable que se una a los que abandonan el país.

Primer exilio en Francia (1924)

Ascaso y Durruti llegan a París en los primeros días de 1924. Llevan consigo una parte importante del dinero de Gijón, que será utilizado para establecer un comité, dotado de imprenta y editorial, capaz de coordinar y asistir a los revolucionarios de todo el mundo que buscan refugio en la capital de Francia. Pronto se fragua además un ambicioso y bastante descabellado plan para un levantamiento en Barcelona, combinado con una doble invasión del territorio español por Vera de Bidasoa y Figueras. Estos movimientos esperan contar con apoyos en el ejército y fían su éxito al “contagio revolucionario”, pero su puesta en marcha en noviembre se salda con sangrientos fracasos en los dos primeros puntos, a la vista de lo cual, en el tercero, donde se hallaba nuestro protagonista, el plan al fin es cancelado.

La aventura americana (1925-1926)

Enrarecidas con los hechos referidos las relaciones con las autoridades francesas, los solidarios refugiados en París acogen con optimismo la sugerencia que les hace el comité barcelonés de que algunos de ellos viajen a América a fin de “recaudar fondos” para las actividades revolucionarias. Sobre Francisco pesaba además la amenaza de una extradición por lo del cardenal, así que el 24 de diciembre de 1924, en compañía de Buenaventura Durruti y otro compañero cuya identidad es disputada, toma un barco en El Havre que, tras una escala en Nueva York, lo lleva a Cuba. Aquí, los tres van a permanecer varios meses. Trabajan de estibadores y en la zafra, tratan de organizar la resistencia sindical y cuando en un ingenio un conato de huelga es respondido con una paliza brutal a tres peones, el patrón responsable aparece muerto a cuchilladas a la mañana siguiente. Los españoles desaparecen dejando una nota en la que puede leerse: “La justicia de Los Errantes”. Se les busca con ahínco y en marzo, en cuanto tienen ocasión, abandonan la Perla del Caribe con destino a tierras mexicanas.

En la Ciudad de México, los prófugos colaboran con la CGT, sindicato ácrata que sigue una línea reformista, y pronto se les unen Alejandro Ascaso y otros compañeros, recién llegados de Europa. El grupo comienza la actividad expropiadora el 23 de abril de 1925, atracando una fábrica de tejidos de la capital, acción en la que un empleado resulta muerto. El exiguo botín se dedica a financiar proyectos educativos de la CGT. Cuando las pesquisas policiales, desatinadas al principio, llegan a inquietarlos, deciden abandonar el país y regresar a Cuba, y allí, en una breve estancia antes de partir para Chile, logran un cuantioso botín con el asalto a un banco. Hay que señalar también que en el mes de abril, Francisco Ascaso y Rafael Torres Escartín habían sido condenados en Zaragoza a la pena capital por la muerte del cardenal Juan Soldevila.

El 9 de junio de 1925, los errantes arriban a Valparaíso y en la cercana Santiago contactan con los compañeros de la agrupación Luz y Acción (integrada en los IWW) que, más proclives al ilegalismo que los mexicanos, aceptan darles apoyo y cobertura a cambio de un reparto de los beneficios. En Chile reinaba la paz social y el atraco que el 16 de julio se llevó un cuantioso botín del banco de Chile y costó la vida a uno de sus empleados produjo honda conmoción. Sin embargo, dos nuevos intentos en los días siguientes acabaron en sendos fiascos, y con el país patas arriba, los solidarios decidieron enviar a uno de los suyos con una parte importante del dinero a España y atravesar los Andes para probar fortuna en la Argentina.

Corre ya el mes de agosto cuando Alejandro y Francisco Ascaso, Buenaventura Durruti y Gregorio Jover son cálidamente acogidos en Buenos Aires en la redacción del semanario La Antorcha. Alejandro, no obstante, descontento del rumbo que están tomando sus vidas, decide separarse del grupo y viajar a Montevideo. Establecido luego en Costa Rica, dirigirá allí varios periódicos y llegará ser un personaje muy conocido, respetado por su compromiso con las clases populares y la defensa del medio ambiente. Falleció en su patria de adopción en 1982, tras realizar un viaje de incógnito a su tierra natal en los últimos años de la dictadura franquista.

La trayectoria reciente de Los solidarios estaba recibiendo duras críticas por parte de anarquistas tan conspicuos como Ángel Pestaña o Diego Abad de Santillán, éste por entonces en Argentina, que se enmarca en el abierto enfrentamiento que existía en ese momento en los medios ácratas entre partidarios y detractores del ilegalismo. Sendos atracos en octubre y noviembre no recaudan apenas nada, y en el segundo además un policía resulta muerto. Para colmo de males, la colaboración de los chilenos consigue que los fugitivos sean identificados y sus fotografías expuestas por todas partes. En un nuevo atraco, ya en enero de 1926, otra vez hay un muerto, aunque aquí sí que se logra un buen botín. Acosados, nuestros protagonistas optan por viajar a Uruguay y abandonar América lo antes posible.

Segundo exilio europeo (1926-1931)

El 30 de abril de 1926, los tres amigos desembarcan en Cherburgo, y en seguida se establecen en París, donde junto a otros solidarios, como Joan García Oliver y Aurelio Fernández, se embarcan en proyectos ambiciosos. Acabar con la vida de Benito Mussolini resulta ser el primero, y cuando se hace inviable, deciden poner en la diana a Alfonso XIII, aprovechando la visita que va a realizar a la ciudad. Avanzan con el plan pero, vigilados estrechamente por la policía, el 25 de junio, Francisco y Buenaventura son detenidos; ocho días después cae también Gregorio Jover, aunque a él no se le vincula con el intento de magnicidio. Con los tres a buen recaudo, muy pronto llegan peticiones de extradición desde Argentina y España.

La condena, a unos meses de reclusión, ya estaba cumplida, en el caso de Durruti y Jover, cuando se dicta sentencia en octubre, pero los dos revolucionarios siguen en prisión, a la espera de que se resuelva su extradición. Se desata entonces una intensa campaña internacional de solidaridad que se funde con la que lleva años exigiendo la libertad de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, anarquistas condenados a muerte en los Estados Unidos en un juicio plagado de irregularidades. Al fin, tras presiones, altercados y vacilaciones del gobierno francés, el 9 de julio de 1927 los tres solidarios son liberados. Gregorio permanece en Francia con su familia, pero Francisco y Buenaventura, expulsados del país, viajan a Bélgica a fin de mes, en los días en los que en El Saler se constituye la Federación Anarquista Ibérica (FAI). No obstante, rechazados por los belgas, regresan de incógnito a Francia, donde son detenidos en Lyon el 5 de abril de 1928. Tras su liberación, residen en Bruselas y Berlín.

La dimisión de Primo de Rivera en enero de 1929 los sorprende en Bélgica. Entusiasmados, se prodigan en actividades propagandísticas y planes insurreccionales. La anarquista bielorrusa Ida Mett describe a Francisco en esta época como un joven a la vez irónico y discreto, tan suave de modales como enérgico de carácter, algo enfermizo y dotado de una espontánea simpatía, pero por encima de todo volcado en cuerpo y alma en la construcción de un mundo sin explotación y sin importarle demasiado lo que a él personalmente pudiera depararle esta lucha; su lema era: “Nadie tiene derecho a gobernar a otros”. Tras la proclamación de la Segunda república, a nuestros dos revolucionarios les falta tiempo para emprender viaje, y aunque son retenidos unas horas en la frontera, el 15 de abril están ya en Barcelona.

Primeros años republicanos (1931-1933)

El 1 de mayo, tras un mitin multitudinario de la CNT, casi cien mil personas acuden en manifestación al palacio de la Generalitat para entregar sus demandas. Tiroteadas por guardias y pistoleros, se logra repeler la agresión con la ayuda de un grupo de soldados de un cuartel cercano al mando de un capitán. Ese día queda demostrada la fuerza de los anarquistas en la calle, pero para capitalizar esta energía, compiten en el seno del movimiento dos tendencias que se van a revelar irreconciliables, la de los que, como Ángel Pestaña o Joan Peiró, proponen concentrarse en objetivos sindicales y dar una oportunidad a la república, y la de los radicales, dominantes en la FAI, que se plantean el asalto a los cielos como meta inmediata, vía gimnasia revolucionaria.

En agosto treinta dirigentes moderados publican un manifiesto rechazando el “aventurerismo”. Es un texto bien adobado de argumentos y con los pies en el suelo, pero aparece en un momento muy duro de persecución gubernamental a la CNT, con represión sangrienta y cotidiana y trato de favor descarado a la UGT, y esto hace que su crítica a los que resultan ser los líderes más comprometidos y hostigados no siente bien entre amplios sectores de afiliados. Así, en el pleno regional de octubre, los faístas se hacen con el control de Solidaridad Obrera, la Soli, el periódico libertario de mayor difusión, lo que es sólo un anuncio de la hegemonía total que van a lograr muy pronto en el sindicato.

1932 comienza con insurrecciones, como la de Figols, en el Alto Llobregat, que sin derramamiento de sangre consigue establecer el comunismo libertario en la localidad durante unos días, pero la represión que se desencadena después es contundente, y Francisco y Buenaventura son deportados en febrero a Guinea con otros compañeros. Acabarán casi todos en Villa Cisneros, con Durruti y unos pocos más en Fuerteventura. En agosto, tras el fracaso del intento de golpe de estado de Sanjurjo, que pone de manifiesto el peligro fascista que acecha, todos los anarquistas son reagrupados en Fuerteventura para hacer sitio en Villa Cisneros a los militares alzados. Al fin, en septiembre los revolucionarios son liberados y enviados por barco a Barcelona. Llegan a la península en un momento en que la CNT se encuentra ya escindida. Ángel Pestaña, duramente criticado por su pasividad ante las deportaciones, se ha visto forzado a dimitir como secretario del comité nacional, y algunos sindicatos locales que trataron de presionar a su favor están a punto de ser expulsados, como él mismo lo será también en breve.

El 8 de enero 1933 se pone en marcha un importante intento insurreccional que afectará sobre todo a Cataluña, Valencia y Andalucía, con ecos por otras regiones. Los hechos más graves tienen lugar el día 11 en la localidad gaditana de Casas Viejas, con una matanza de campesinos cuyos espantosos detalles conmocionan a la opinión pública tras las investigaciones sobre el terreno de los periodistas libertarios Eduardo de Guzmán y Ramón J. Sender. El día 14 todo ha terminado, y aunque la CNT se ha desvinculado a través de la Soli de la intentona, la represión sobre el sindicato es durísima. Con esto, las posturas se enconan, y en una conferencia en marzo se consuma la expulsión de los pestañistas. No obstante, tampoco falta oposición al desbocado insurreccionalismo desde las filas de la FAI. Francisco y Buenaventura son detenidos a finales de marzo en Sevilla y enviados al penal del Puerto de Santa María; el riguroso contraste de fuentes por parte de los autores de La bala y la palabra señala un aspecto bastante sorprendente: el grupo Nosotros, conformado entre otros por ellos dos, no formaba parte por esas fechas de la FAI, y sólo se une a ella a finales de ese año de 1933, cuando todos sus miembros quedan en libertad. Según el testimonio de García Oliver, ni siquiera en ese momento el grupo se integra de la FAI.

Buenaventura y Francisco permanecen encarcelados hasta octubre y noviembre, respectivamente. El triunfo de las derechas en las elecciones que se producen entonces es respondido el 8 de diciembre en toda España por una nueva insurrección de intensidad mayor que la de enero. Sin embargo, tanta energía sólo es capaz de alumbrar otro fracaso, con 125 muertos entre los dos bandos. En las filas de la FAI se elevan numerosas y significadas voces (Santillán, Montseny y Peirats entre otros), críticas con el grupo Nosotros, al que se acusa de actuar en nombre de la organización sin aceptar su disciplina democrática, e imponer una dinámica que está resultando desastrosa. De todo esto, la FAI va a salir muy debilitada.

Bieno negro y combate final (1934-1936)

En una situación difícil, con el sindicato ilegalizado, nuestro altoaragonés continúa en 1934 su actividad organizativa y propagandista, participando en reuniones y mítines por toda España, y asume además ese año el cargo de secretario general de la CNT en Cataluña. Con los socialistas desalojados del poder, la UGT adopta por entonces una postura reivindicativa y, aunque los ácratas no olvidan su negativa a sumarse al movimiento de diciembre, pronto se comienza a plantear una posible unidad de acción. Al pleno nacional de junio, los asturianos llegan ya con una alianza firmada con los socialistas. Ésta no es bien vista por los demás, pero va a seguir adelante. En otros territorios, los libertarios quedan al margen de insurrecciones capitalizadas esta vez por socialistas y catalanistas.

En octubre, ante a la entrada de cuatro ministros cedistas en el gobierno, los socialistas se sublevan en Madrid y zonas del País Vasco, Aragón y Castilla. No obstante, los sucesos más graves se van a vivir en Asturias, donde se suman los anarquistas, y la lucha va a prolongarse un par de semanas. Mientras tanto, en Cataluña, la Generalitat, embarcada en una brutal represión de la CNT, cosecha un rotundo fracaso cuando pide a las masas que salgan a la calle a reivindicar la “República catalana”. A pesar de esto, entre los obreros no se comprende el llamamiento de la CNT a abandonar la huelga general que es radiado en los momentos finales de la insurrección. Esto costará a Francisco su puesto de secretario general. Tras el descalabro de la intentona, Lluis Companys y buena parte de su gobierno dan con sus huesos en el penal del Puerto de Santa María, y la autonomía de Cataluña es suspendida.

Durante 1935, entre detenciones y torturas recurrentes, Francisco y Buenaventura vuelcan sus energías en preparar un enfrentamiento que se prevé decisivo. Están convencidos de que el éxito se logrará sólo con una poderosa organización de base, y se ven obligados a criticar los atracos y acciones individuales, que en este momento les parecen contraproducentes. En otoño, las crisis de los partidos de derechas está a punto de forzar un adelanto electoral, y catalanistas y socialistas se acercan a la CNT tratando de que no haga campaña por la abstención. Al fin las bases votarán por no hacerla. Los meses previos a las elecciones de febrero, la actividad mitinera de Francisco es frenética, llamando a la lucha y exigiendo la libertad de los presos. En el libro se recogen algunas de sus intervenciones, publicadas en la Soli.

Con el triunfo del Frente Popular, una amnistía libera a los miles de presos políticos hacinados en las cárceles, mientras la situación social se encona, con numerosos atentados falangistas. Pronto los campesinos del sur, sin aguardar leyes de expropiación, se lanzan a la ocupación de fincas. En mayo, un congreso de la CNT en Zaragoza aprueba la reincorporación de los sindicatos escindidos. En una de las sesiones finales, Francisco se defiende del llamamiento a dejar la huelga general en octubre del 34, y argumenta que en ese momento desconocía que la lucha continuaba en Asturias.

El conflicto se exacerba sin mediación posible y el 19 de julio, los comités de defensa de la CNT, que se han preparado minuciosamente, plantan cara al ejército sublevado en las calles y logran doblegarlo con ayuda de guardias de asalto y algunos guardias civiles. Hay que señalar que la Generalitat se negó a armar al pueblo hasta el último momento. Al día siguiente (20 de julio) poco después del mediodía, frente al cuartel de Atarazanas, postrer bastión de los militares sublevados, un disparo en la cabeza acaba con la vida de Francisco Ascaso, justo cuando el sueño de toda su existencia se encontraba al alcance de su mano. Sus más queridos compañeros, entregados a la apremiante actividad de organización de columnas de milicianos, no pudieron asistir a su entierro el día 22.

La lucha no había hecho más que empezar. Era el comienzo de la Revolución social española. Domingo Ascaso había de caer en sus momentos finales, en los combates de mayo del año siguiente en Barcelona.

Los tesoros de la memoria

Es de agradecer el enorme esfuerzo que han realizado Luis Antonio Palacio Pilacés y Kike García Francés para elaborar este volumen. El minucioso escudriñe de las fuentes es una labor interminable y tediosa, y rinde además muchas veces resultados contradictorios, que es necesario contrastar y evaluar para ofrecer una visión ajustada de lo que sucedió. Todo esto se ha hecho con rigor, y ha permitido construir un retrato cabal de uno de los luchadores más destacados en los años de oro del anarquismo español. La bala y la palabra es un paso importante en la recuperación de aquella historia irrenunciable.

En una época marcada por la confianza, encarnada en poderosas organizaciones, en la inminencia de la revolución, muchos como Francisco Ascaso decidieron apostarlo todo en aquella partida que habría de acabar de una vez con el envenenado juego de amos y esclavos del capitalismo. El reto implicaba poner en juego la propia vida y la de otros, como demuestran tantas biografías truncadas, e inevitablemente se produjo allí una discusión sobre el significado de la violencia en la lucha revolucionaria, que aparece recurrentemente a lo largo del relato y está llena de lecciones. Pacifistas y exaltados no han dejado nunca de afilar argumentos que batallan en cada uno de nosotros.

Desde las brumas del presente, abismados en las mentiras, crueldades y delirios tecnológicos del capitalismo terminal, apenas podemos entender aquel mundo en el que todo parecía ajustarse al sueño, perfectamente simple, de entregar las tierras y las fábricas a sus trabajadores y construir una sociedad federada y genuinamente democrática donde la esclavitud del capital fuera abolida. La derrota nos dejó en la estacada, y no se adivina forma alguna de que las eternas víctimas de la historia pasen a ser otra vez conscientes de su poder y comprendan que la apuesta por un mundo sin explotación es lo más seductor y sensato que es posible plantearse.

Blog del autor:

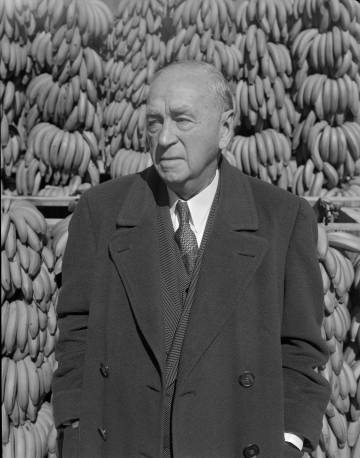

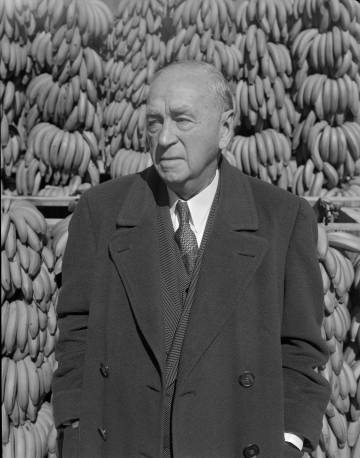

_- Suplemento elaborado por la FAO (Naciones Unidas) La influencia de los precios internacionales de los productos básicos en el Hambre.

_- FAO

Le Monde Diplomatique

El nuevo incremento del hambre en el mundo es consecuencia de distintos factores, tanto políticos como económicos y sociales. En esta ecuación un factor clave que ha jugado un papel destacado es la dependencia de muchos de los países pobres de los precios de los productos básicos en los mercados internacionales, un factor que afecta de forma directa a la seguridad alimentaria y la nutrición.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=261295

Le Monde Diplomatique

El nuevo incremento del hambre en el mundo es consecuencia de distintos factores, tanto políticos como económicos y sociales. En esta ecuación un factor clave que ha jugado un papel destacado es la dependencia de muchos de los países pobres de los precios de los productos básicos en los mercados internacionales, un factor que afecta de forma directa a la seguridad alimentaria y la nutrición.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=261295

sábado, 12 de octubre de 2019

Entrevista a Marcos Roitman Rosenmann sobre Por la razón o la fuerza. Historia y memoria de los golpes de Estado, dictaduras y resistencias en América Latina (I)

“El dólar sigue mandando y por ello el cuarto Reich habla inglés y se mide en dólares”

Salvador López Arnal

El Viejo Topo

Marcos Roitman Rosenmann es profesor titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y profesor e investigador invitado en la Universidad Nacional Autónoma de México. También es docente en diferentes centros de América Latina. Columnista habitual del periódico mexicano La Jornada y del Clarín digital de Chile, es también autor de numerosos artículos en revistas especializadas y de libros imprescindibles. Entre estos últimos cabe citar: Los orígenes del socialconformismo (2003), La razones de la democracia en América Latina (2005), Pensar América Latina: el desarrollo de la sociología latinoamericana (2008), Democracia sin demócratas y otras invenciones (2008), Indignados: el rescate de la política (2011), Tiempos de oscuridad (2013), La criminalización del pensamiento (2017) y de Por la razón o la fuerza (Madrid, Akal, 2019). En este último centramos nuestra conversación.

Mi enhorabuena por su nuevo libro. Voy a dejar en el tintero muchas preguntas por la riqueza informativa y argumentativa de su ensayo. Déjame preguntarle en primer lugar por la portada. ¿A qué situación hace referencia?

Es el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Uno de los primeros campos de concentración habilitados por las fuerzas armadas. Allí fueron trasladados miles de personas, muchos de ellos serían torturados, asesinados o desaparecidos. La foto refleja el desconcierto y la incredulidad de quienes fueron trasladados allí desde los centros de trabajo, universidades, instituciones públicas, poblaciones o directamente de las detenciones en casas, sindicatos y organizaciones populares. Hoy se reserva un espacio en dicho recinto como parte de la memoria historia. La escotilla 8.

Copio la dedicatoria del libro: “A todas las víctimas que sufren la persecución anticomunista, dan sus vidas y combaten la explotación capitalista. A los trabajadores de Nuestra América que luchan por romper la dependencia imperialista”. ¿Cuántos trabajadores, cuántos luchadores, han dado su vida en ese combate? ¿Ha valido la pena, siguen valiendo la pena, tanto dolor, tanta muerte, tanta tragedia?

Siempre. Hoy más que nunca. La lucha antiimperialista, en los países de América latina donde la dominación capitalista, adopta formas de dependencia colonial, industrial, financiera y tecnológica, obliga, en ocasiones, a entregar lo más preciado, la vida. Ese fue el camino seguido por hombres y mujeres, jóvenes que sin dudarlo emprendieron el camino de las luchas por la emancipación, la soberanía, la democracia y el socialismo, bajo la bandera de la generosidad. La historia está plagada de ejemplos. José Martí, Emiliano Zapata, Augusto Cesar Sandino, Farabundo Martí, Ernesto Che Guevara o Salvador Allende, muestran el camino. En ellos se condensa la dignidad de los pueblos de “Nuestra América” sobre los cuales se levanta el proyecto anticapitalista.

¿Ha pretendido al escribirlo una especie de versión actualizada de Las venas abiertas de América Latina, del nunca olvidado Eduardo Galeano?

No. Eso es imposible. El texto de Eduardo Galeano es una historia donde, como su nombre indica, se expresa el dolor y las traiciones de las plutocracias a sus pueblos. Su lectura crea un sentimiento de rabia y en ocasiones un dolor inmenso. Pero su relato es una historia novelada. Es un libro donde muchos latinoamericanos han tenido un primer contacto con la realidad del continente. Eso es insuperable. No hay lugar a la comparación. Por la razón o la fuerza es un análisis para que sus lectores vean como se han gestado los golpes de Estados, sus actores, sus consecuencias, las complicidades con los centros imperiales, y como las clases dominantes en América Latina nunca han renunciado a dicha técnica como parte de su estrategia para mantener el poder. Es también la historia de las resistencias y de la memoria donde se deja constancia de una máxima: nunca se ha dejado de combatir ni resistir a las tiranías que usurpan por la fuerza y derrocan a gobiernos legítimos salidos de las urnas.

Titula su libro: “Por la razón o la fuerza”. Extraña disyuntiva. ¿Qué razón, qué fuerza? ¿De quién, de quiénes? Para conseguir, ¿qué finalidades?

El encabezado es el lema del escudo chileno. Texto por otra parte que ha sido debatido y se ha intentado modificar, no con mucho éxito. Es una de las máximas del positivismo que de forma modificada está en la enseña de Brasil: Orden y Progreso. La razón: la de las oligarquías criollas que se impuso frente al proyecto democrático de las burguesías progresistas y líderes como Manuel Rodríguez en Chile, Morazán en Centroamérica, Benito Juárez en México, José Artigas en Uruguay. La fuerza: aquella proveniente de los caudillos militares de la post-independencia. Autocracias forjadas con el apoyo del imperialismo inglés o estadounidense que se dieron a la terea de exterminar los pueblos originarios, realizar las guerras “civilizatorias”. En el libro se da buena cuenta de ello.

El subtítulo del libro “Historia y memoria de los golpes de Estado, dictaduras y resistencias en América Latina”. ¿Qué debemos entender por “golpe de Estado”?

Una técnica para romper el orden constitucional legítimo. Sus modos y formas han ido evolucionando en la medida que los mecanismos y dispositivos dentro de las estructuras sociales y de poder se hace más compleja. El quiebre constitucional es lo que caracteriza dicha técnica de toma del poder político.

¿Ha habido algún golpe de estado favorable a los intereses populares? Si fue así, ¿ha quedado algún legado positivo de todo aquello?

Como técnica, efectivamente no tiene color político. Pero históricamente, al menos en América Latina, y no hay que confundir con una Revolución o un proceso insurreccional, su utilización ha sido la forma por excelencia de las clases dominantes para impedir el desarrollo de los procesos democráticos. En este sentido, como casos extraordinarios, donde su impulso fue articulado por jóvenes nacionalistas de raigambre popular y anti-oligárquico en su proyección. Velazco Alvarado en Perú 1968 y Omar Torrijos en Panamá ese mismo año. El caso más efímero de Juan José Torres en Bolivia en 1970, derrocado casi inmediatamente por Hugo Banzer. En Perú una reforma agraria, leyes laborales, derechos sindicales, participación popular y nacionalizaciones de las riquezas básicas, más tarde revertidas por los mismos que retornaros al poder en 1975. En Panamá, la nacionalización del Canal de Panamá, con los acuerdos Torrijos-Carter que no es poco.

Es un lugar común entre pensadores y activistas de izquierda asociar golpes de fuerza con los intereses de grandes corporaciones. ¿Cree que es una conjetura precipitada o bien hay hechos que corroboran ampliamente esa afirmación?

No creo que sean conjeturas afiebradas propias de teorías conspirativas. En el libro se citan los documentos del departamento de Estado para casos como Chile, Argentina, Brasil, Guatemala o República Dominicana, además de El Salvador, Honduras, Ecuador, Bolivia, en fin de casi todo los países, inclusive, en México, cuando se frustro el golpe contra el general Lázaro Cárdenas tras la nacionalización del petróleo. Los nombres de las compañías van desde ITT, Anaconda, Ford, las siete hermanas del petróleo, hasta el capital financiero y la banca. La lista es interminable, en el libro se cita y da cuenta de la documentación histórica.

Le pregunto lo mismo que antes por el concepto de dictadura. ¿A qué llama usted dictadura? Por ejemplo, ¿es democrático o dictatorial el sistema político colombiano?

La dictadura es un estado de excepción cuyo objetivo, en sus orígenes históricos, fue entregar el poder por un tiempo limitado al CESAR, para restablecer el orden político amenazado bien internamente o por guerra. De allí el concepto cesarismo democrático. En nuestro articulado contemporáneo desde el desarrollo constitucional, se entiende como un Estado de Sitio, emergencia o de excepción, donde se limitan los derechos civiles y políticos y restringe el poder al legislativo, según el caso. Son momentos de crisis donde el poder se concentra.

En cuanto a Colombia, ni democrático ni dictadura, es un Narco-Estado. Un orden autoritario, antidemocrático, cuya característica es la militarización del poder.

Cuando se habla de los golpes “blandos” o “institucionales” -el “impeachment” por el que el Congreso y el Senado de Brasil destituyeron en 2016 a Dilma Rousseff sería un ejemplo-, ¿de qué se habla exactamente? ¿Cuánto de blandos son esos “golpes blandos”?

El concepto es muy laxo. El abanico de los llamados golpes blandos, es muy amplio. Su definición hace referencia al papel de las fuerzas armadas como actor fundamental o como valedor de la trama cívico-militar. El grado de violencia suele ser la medida. Sin embargo, ello encubre la represión selectiva. Casos de Honduras contra el presidente Manuel Zelaya o en Paraguay como Fernando Lugo. En definitiva, es el uso abusivo del derecho y su manipulación, la llamada guerra jurídica, lo que identifica la técnica del golpe blando. En Chile se intentó en marzo de 1973, conseguir los dos tercios de las cámaras para derrocar el gobierno de la Unidad Popular. Tras su fracaso, al igual que en España en 1936 con la CEDA, su derrota supuso el alzamiento militar y el golpe de Estado. El impeachment no debe entenderse como una acción torticera, lo es cuando se rompe su sentido jurídico. En Estados Unidos, por ejemplo Nixon renunció ante la posibilidad de ser enjuiciado. En América Latina no todos los países reconocen la posibilidad de destitución del presidente. Pero cuando se ha utilizado, lo ha sido de manera bastarda y rompiendo su espíritu.

Su libro revisa y actualiza uno anterior publicado en 2013, Tiempos de oscuridad. ¿Hay novedades importantes en el nuevo libro?

Sí. Más que una ampliación es una reformulación del mismo. Cobran importancia los movimientos sociales de resistencia, las luchas contra las dictaduras que estaban ausentes. Las formas en las cuales se dieron los procesos de memoria historia. El arte, la literatura, arquitectura, moda, cine, poesía, canción, donde se expresa la memoria colectiva y desde las cuales se mantuvo la unidad y la esperanza. Igualmente las formas de evadir la censura, los mecanismos de control. Las luchas de género, sus organizaciones, su papel en la resistencia y su rol protagónico en las luchas democráticas en medio de una sociedad patriarcal. Igualmente el lugar de la seguridad estratégica de Estados Unidos para América latina. El Plan Colombia, las leyes de amnistía, los informes contra los crímenes de lesa humanidad, la operación Cóndor. En fin aconsejo que se lea el libro. Los procesos de transición, la cultura de la resistencia y la necesidad de mantener viva la lucha para hacer posible la máxima de Sábato: Nunca Más.

Abre su Introducción con unas palabras –de realismo sucio o muy sucio- de 1973 del doctor y Premio Nobel de la paz Henry Kissinger. Con estas en concreto: “Controla los alimentos y controlarás a la gente; controla el petróleo y controlarás las naciones, controla el dinero y controlarás el mundo”. ¿Verdaderas en opinión? ¿Los siguen siendo?

Seré lacónico. Basta un ejemplo. Es cosa de ver como se estrangula hoy a Venezuela. Se le retienen sus fondos en organismos internacionales, se le priva de su oro. Se bloquean sus cuentas. El Dólar sigue mandando y con ello el cuarto Reich habla inglés y se mide en dólares.

Le pido un comentario: en octubre de 1973 más de 170 graduados en la Escuela de las Américas eran jefes de gobierno (Hugo Banzer, Ríos Montt, Videla por ejemplo), ministros, generales o jefes de inteligencia de sus países. ¿Es una exageración? ¿Un buen cálculo? ¿Qué inferencia pueden extraerse de ese dato?

En el libro, la lista es extensa. Se trata de la total dependencia ideológica, tecnológica y por ende el manejo de las fuerzas armadas. La doctrina de seguridad nacional, el anticomunismo y el plegarse a Estados Unidos en las estrategias militares. No hay autonomía militar. Su papel es definido desde el pentágono. En el texto hay un capitulo in extenso sobre dicha relación.

Unas palabras del Secretario de Defensa, Robert McNamara, ante el Congreso de Estados Unidos ¡y ya en 1967!: “Nuestro objetivo en Latinoamérica es ayudar, donde sea necesario, al continuo desarrollo de las fuerzas militares y paramilitares nativas capaces de proporcionar, en unión a la policía y otras fuerzas de seguridad, la necesaria seguridad interna”. Medio siglo más tarde, ¿sigue siendo el mismo eje vertebrador de la política estadounidense respecto a América Latina?

La tríada “seguridad, democracia y desarrollo” definió el papel de Estados Unidos en tiempos de guerra fría para América Latina. Las leyes de defensa de la democracia, bajo la doctrina Truman, selló el pacto entre las clases dominantes nativas y los Estados Unidos. Fue el tiempo donde se ilegalizaron los partidos comunistas, la guerra sucia se cobró miles de víctimas, y la lucha antisubversiva terminó por consolidar las dictaduras en los años sesenta y setenta. Para evitar procesos democráticos y revolucionarios, que siguiesen la estela de la Revolución Cubana, Kennedy potenció propuestas anticomunistas reformadoras profundamente anticomunistas en medio de campañas de miedo y terror psicológico.

Hoy se mantiene bajo otras formas. Es el paso del capitalismo analógico al capitalismo digital. De la biopolítica a la psicopolítica. La guerra es por el control de la conciencia como mecanismo de sumisión y obediencia. La estrategia se moderniza, si vale la expresión. Drones, narco-política, paramilitares, medios digitales, cibercontrol.

La historia de América Latina está llena de sobresaltos, señala en la Introducción. Por una parte, las luchas democráticas y los avances en derechos; por otra, “los procesos de involución”. Las burguesías latinoamericanas, añade, no han tenido rubor en acudir a los golpes de Estado cuando han sido derrotadas en las urnas. ¿Se puede seguir hablando en estos mismos términos o esas burguesías tienen actualmente otras formas de intervención?

Bueno, los mecanismos de interrumpir procesos democráticos han sido variados. Fraude electoral, asesinato de los dirigentes, magnicidio, guerra judicial. Hoy, encarcelamiento de candidatos presidenciales que alteren el orden neoliberal. Sin olvidar el uso del miedo como arma política. Su arsenal de técnicas es variado. Lo que no hacen es renuncian a su poder y sus ganancias. Harán lo que está a su alcance para lograrlo, no te quepa duda. Hoy Venezuela es un buen ejemplo. Hasta la invasión de una potencia extranjera o una guerra civil.

¿Dónde se puede ubicar Uruguay en los procesos de cambios en América Latina?

Buena pregunta. Como todo proceso histórico no se puede establecer un patrón común para América Latina. Lo cierto es que los procesos políticos, en ocasiones, están condicionados por el carisma de sus dirigentes. Ese es el caso de Uruguay y José Mújica, que le dio un sello especial a su mandato, pero ello no supone que el proyecto se aleje de lo que fueron los llamados gobiernos progresistas. Hubo medidas de gran impacto como la legalización de la marihuana. Hoy el nuevo presidente, Tabaré Vázquez vuelve a los mismos usos y costumbres del poder tradicional. Mújica no pudo modificar ni cambiar la organización del capitalismo uruguayo, ni siquiera modificar sus estructuras. Como gobierno del Frente Amplio su acción política fue muy limitada. Como vida ejemplar un camino a seguir.