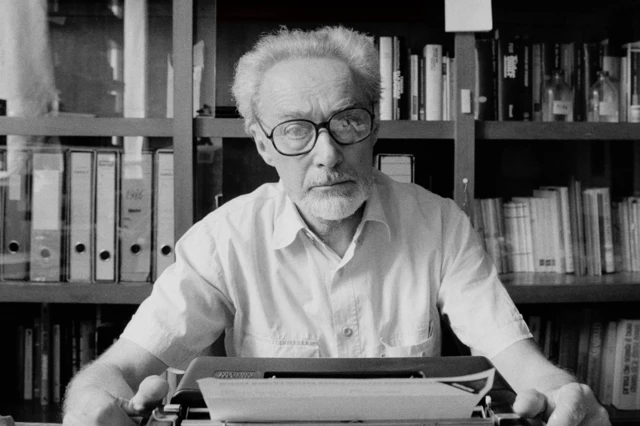

La psicóloga Rosa Jové Montanyola (Lleida, 63 años), licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, especializada en psicología clínica infantil y juvenil, así como en psicopediatría, respalda esta idea. En su primer libro, Dormir sin lágrimas (La Esfera de los Libros, 2006), éxito de ventas traducido a varios idiomas, Jové defiende que dejar llorar a un bebé para enseñarle a dormir no es la solución y puede generar consecuencias negativas en su desarrollo emocional. La también académica, Premio Nacional de Psicología 2022 José Luis Pinillos en la categoría Una vida dedicada a la Psicología, lo tiene claro: lo único que necesitan los padres para sobrellevar el llanto es tiempo.

PREGUNTA. ¿Se sabe por qué llora un bebé?

RESPUESTA. Evidentemente porque está sufriendo. Pero no todos los llantos son iguales. Es importante diferenciar entre el de la risa, el de la tristeza y, sobre todo, el del miedo. Este último ocurre, por ejemplo, cuando dejamos a un niño solo en una habitación oscura. El del sufrimiento es el lloro que hace más daño. Y es precisamente el malestar, el miedo y no el llanto en sí mismo, lo que traumatiza.

P. ¿Cuáles son las principales consecuencias emocionales de dejar llorar a un bebé?

R. El llanto del miedo, si no se atiende, provoca muchas secuelas. Entre los 0 y los 3 o 4 años, el pánico se manifiesta siempre con berrinches, especialmente cuando experimentan terror. Esto puede provocar efectos emocionales significativos, entre los que se encuentran la ansiedad o el estrés crónico, algunos rasgos depresivos, el síndrome de estrés postraumático y la consecuencia más grave y común: la indefensión aprendida. Esta se produce cuando el bebé aprende a “tirar la toalla” ante situaciones que lo superan, cuando ve que algo le sobrepasa y se vence. Lo preocupante es que esta condición puede quedarse para siempre y, ya en la edad adulta, tener consecuencias serias, como sentir miedo ante cosas aparentemente sencillas o cotidianas como pedir un aumento de sueldo, contradecir a una pareja o ser especialmente susceptible.

P. ¿Qué se les está enseñando a los bebés cuando se les ignora o se minimiza sus lágrimas?

R. Que no son válidos para nosotros, que son de segunda, que no son prioritarios. Es como si se les dijera: “No me importas” y él siente que no merece la atención de sus padres. Y eso, para cualquier ser humano, es una de las sensaciones más dolorosas. Desde los inicios de la humanidad, ser ignorado o excluido ha sido una de las peores amenazas. En las comunidades primitivas, como las de los neandertales y cromañones, ser repudiado por el grupo significaba quedarse sin protección, algo que casi siempre llevaba a la muerte. Incluso en la antigua Grecia, el ostracismo, es decir, ser apartado de la comunidad, era una de las condenas más severas. Si esta sensación de rechazo resulta devastadora para un adulto, imagina lo que significa para un bebé… Ignorar su necesidad de atención equivale a transmitirle que no tiene valor, y ese mensaje puede afectar profundamente su desarrollo emocional.

El llanto del miedo en los bebés, si no se atiende, provoca secuelas. El pánico se manifiesta con berrinches, especialmente si experimentan terror.

P. ¿Qué opina de los métodos del doctor Richard Ferber, médico y director del Centro de Trastornos del Sueño Pediátrico del Children’s Hospital Boston, y del doctor Eduard Estivill, fundador de la Clínica del Sueño Estivill, médico neurofisiólogo y pediatra, que defienden que hay que enseñar al bebé a dormirse por sí solo, sin ayudas externas? Y además recomiendan no acudir cuando el niño llora.

R. El doctor Ferber observó que cuando un niño llora, eventualmente deja de hacerlo. Pero esto no ocurre porque el problema se resuelva o porque el niño aprenda algo positivo, sino porque se cansa. Llorar agota, es un esfuerzo físico y emocional que termina por rendir al niño. Sinceramente, lo que hicieron fue utilizar esa parte perjudicial del llanto como una herramienta, convirtiéndola en un negocio. Es como usar el efecto negativo de un medicamento para fines recreativos.

P. ¿Qué ocurre en el cerebro de un bebé cuando no recibe consuelo?

R. Su cerebro entra en estado de alerta y se activa la adrenalina, que anula temporalmente el área del lenguaje y colapsa la amígdala, responsable de las emociones. Al mismo tiempo, el aumento del cortisol, la hormona del estrés, puede dañar neuronas y afectar su desarrollo. Para compensar este proceso químico, el cerebro segrega serotonina, un neurotransmisor que ayuda a que el niño se calme y, en algunos casos, deje de llorar. Sin embargo, esto no significa que aprenda a dormir, sino que su cerebro utiliza este mecanismo químico para reducir el estrés de manera forzada, como una especie de autodroga.

P. ¿Qué papel juega el cortisol en este proceso?

R. Aumenta de manera considerable, lo cual es especialmente preocupante porque, en niveles elevados, puede destruir neuronas y afectar el desarrollo cerebral del niño.

P. ¿Cómo afecta el estrés al desarrollo de su cerebro?

R. Si buscamos criar niños inteligentes y emocionalmente estables, no podemos ignorar que el estrés prolongado daña el cerebro y puede incluso matar neuronas.

P. ¿Es un problema cultural?

R. En parte, sí. En los países nórdicos, normalmente las madres tienen un año de baja maternal que pueden alargar hasta los dos años. En esos países, este tipo de prácticas se reduce considerablemente porque las madres no tienen la presión de ir a trabajar o madrugar, y les permite estar más tranquilas. En España, lamentablemente, estamos muy lejos de esa realidad.

P. Pero mientras no cambian las cosas… ¿Qué consejo les daría a los padres?

R. Creo que debemos advertir a los padres sobre cómo gestionar su tiempo. Muchas familias se esfuerzan en ahorrar para montar una habitación perfecta, comprar una cuna, ropa y demás, pero mi consejo es claro: los padres deben ahorrar para conseguir más tiempo, ahorrar para poder reducir la jornada laboral o las vacaciones. El bebé no va a notar si la cuna es de segunda mano, pero sí va a notar la presencia de sus progenitores. Hay que dejar claro que criar a un hijo implica dedicarle mucho tiempo, y eso debe ser una prioridad.

Criar a un hijo implica dedicarle mucho tiempo, y eso debe ser una prioridad.

P. Y si a pesar de tener tiempo el bebé llora… ¿Cómo se debe actuar?

R. Los padres deben mantener la calma, ya que perder los nervios solo empeora la situación. Cuando un crío llora mucho, puede entrar en estado de shock, lo que hace que sea aún más difícil calmarlo. En estos casos, el consuelo es la única solución porque cuando le dejas en una habitación solo, no saben dónde están ni lo que va a pasar después y eso le aterroriza. El contacto físico, como abrazar y tocar al bebé, es clave.

P. ¿Y esto no es malcriarles?

R. La creencia de que consolar al bebé lo malcría es un mito. Si vemos a una persona adulta llorar, lo natural es consolarla, ¿por qué habría de ser diferente con un bebé? Consolar no malcría, al contrario, refuerza el vínculo y la seguridad emocional.

P. ¿Y si el pequeño te hace chantaje emocional?

R. Un niño menor de dos años no tiene esa capacidad porque aún no desarrolla lo que se llama teoría de la mente. No sabe lo que tú piensas o sientes, simplemente actúa según sus necesidades inmediatas. Es cierto que prueba cosas, como tirar una pelota repetidamente para explorar los límites, pero no lo hace con maldad. No te está tomando el pelo, sencillamente quiere saber, como son nuestras reacciones, si aquello está bien o mal, y lo prueba de diversas formas para ver si siempre reaccionamos del mismo modo.

P. ¿Cuándo hay que poner límites?

R. Cada familia debe establecer sus propias líneas rojas, que son las normas básicas que no se deben cruzar. Por ejemplo, en algunas familias no se permite gritar ni pegar, mientras que otras tendrán reglas diferentes. Es importante tener límites claros que respeten tanto a los niños como a los adultos.

P. Si se deja que un bebé llore, ¿podría padecer problemas del sueño en el futuro?

R. En medicina y psicología no se puede decir nunca ni siempre. Sin embargo, el impacto de dejarlos sin consuelo puede ser profundo, pero debo confesar que los psicólogos sin pastillas hacemos maravillas. Somos la prueba viviente de que todas las cosas tienen solución.