En la ciudad chilena de Antofagasta me he enterado de un hecho singular. Ante la escasez de profesorado en el nivel parvulario, primario y medio del país, el Ministerio de Educación ha promulgado el Decreto 352 por el que se concede autorización docente a otros profesionales que carecen de la formación pedagógica adecuada. Increíble situación. Porque muestra la escasa exigencia que la sociedad en general y los políticos en particular manifiestan para decidir quién puede ejercer la profesión docente.

Estoy convencido de que esta profesión es la más importante, difícil y hermosa que se le ha encomendado al ser humano en la historia. Consiste en trabajar con la mente y el corazón de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Bueno, en realidad, de todas las personas, porque también existe la educación de adultos.

Creo que no es complicado justificar por qué es importante para las personas estar educadas. Supone desarrollar la capacidad crítica. Decía Paulo Freire que la persona educada ha pasado de una mentalidad ingenua a una mentalidad crítica. Sabe pensar, discernir, analizar, comprender la realidad. Y, además, desarrolla la dimensión ética. La persona educada tiene un compromiso con los valores. La educación es también importante para las sociedades. Decía Herbert Wells que la historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe. Estoy convencido de que la solución a los problemas del mundo, la verdadera solución, no está ni en los despachos ministeriales, ni en las multinacionales, ni en los bancos, ni en los cuarteles, ni en las iglesias. Está en las escuelas. Porque en ellas se encuentra el epicentro de la educación.

Es también la profesión más difícil. Por su misma naturaleza. El poeta alemán Friedrich Hölderlin decía que los educadores forman a sus educandos como los océanos forman a los continentes: retirándose. Si las aguas no retroceden, el continente no emerge. Y la tentación consiste en anegarlos. Lo que nos dicen los alumnos y las alumnas a los educadores es: ayúdame a hacerlo solo. Es también difícil por los “materiales”con los que trabaja el educador: actitudes, motivaciones, valores, sentimientos, concepciones... Aumenta la complejidad el hecho innegable de la diversidad del alumnado. Hay dos tipos de alumnos en cualquier sistema educativo: los inclasificables y los de difícil clasificación.

Creo que para realizar esta labor, por pura lógica y por responsabilidad, habría que elegir a los profesionales más competentes y a las mejores personas de un país y no a quienes no sirvan para otra cosa, como suele suceder.

Voy a hacer referencia a dos hechos en los que se deja ver este error de forma evidente. En las pruebas de selectividad del pasado curso, una estudiante de Málaga obtuvo una puntuación de 13.95 sobre 14. Es decir, prácticamente la nota máxima. Un familiar le pregunta:

¿Qué carrera vas a elegir?

Quiero ser maestra de Primaria.

La reacción no se hace esperar. Entre sorprendido y enfadado, el familiar le dice:

-¿Cómo vas a desperdiciar esa nota? Con ella puedes elegir cualquier carrera,

Y la chica, serena y contundente responde:

Es que es esa la que quiero elegir entre todas.

La segunda anécdota, no menos real, ocurre en Argentina. Me cuenta una maestra que una de sus alumnas llega a casa todos los días diciendo:

-Mamá, no veas qué maestra más inteligente me ha tocado este año, pero qué inteligente…

Después de insistir en esta entusiasmada confesión durante varios días, la mamá acaba diciendo:

- Mira, hija, no insistas. No será tan inteligente si es maestra.

Me preocupa ese estado de opinión que opera como una maldición sobre quienes nos dedicamos a la tarea de la enseñanza. Con evidente sorna decía Bernard Shaw: “El que sabe hace y el que sabe enseña”. Pensamiento que adorna Muriel Barbery en la excelente novela “La elegancia del erizo”. Si mal no recuerdo esta cita está en las primeras diez páginas: “El que sabe hace, el que no sabe enseña; el que no sabe enseñar, enseña a los que enseñan y el que no sabe enseñar a los que enseñan se mete en política”.

Estoy cansado de ver estudiantes que acuden a las aulas de la Facultad de Educación porque su nota de selectividad no les había permitido elegir la carrera que deseaban cursar. Es decir, estudiantes que, de rebote, cursaban los estudios de magisterio.

Existe en la sociedad la creencia de que para ser profesor basta tener los conocimientos de las asignaturas que se tiene que impartir. Es decir, la idea de que no hacen falta conocimientos y destrezas específicos para ejercer la profesión. Consecuentemente, no hará falta una formación pedagógica adecuada. No es cierto. Hace faltan competencias didácticas: saber quién es el que aprende y cómo se le puede enseñar. Dice un pedagogo italiano que para enseñar latín a John, más importante que conocer latín es conocer a John. Hace falta tener una actitud positiva hacia la tarea y hacia las personas. Y, como se suele enseñar en instituciones, es necesario saber trabajar de forma colegiada.

Hay países que tienen un criterio diametralmente opuesto. Países cuyos legisladores entienden (porque así lo entiende también la sociedad) que los mejores ciudadanos tienen que dedicarse a la enseñanza. Ahí está Finlandia, por ejemplo, que elige a los mejores (no solo por sus calificaciones sobresalientes sino por sus actitudes ante la vida, ante los valores y ante la sociedad).

Hace muchos años viajé a Cuba con una beca del gobierno español y otra del gobierno cubano. Estuve en un tris de publicar un libro que se iba a titular “Luces y sombras de la educación en Cuba”. Vi las sombras, por supuesto. Pero una de las luces hace referencia al proceso de selección de los profesores. Si un joven manifestaba el deseo de ser químico tenía que ir a la Facultad de Química pero, si quería ser profesor de química iba al Instituto Pedagógico de Química. Había tantos institutos pedagógicos como disciplinas. Y allí aprendía química, cómo no. Pero aprendía también Psicología del aprendizaje, Didáctica de la química, Sociología de la Educación… Y hacía prácticas. Y, lo más importante: para entrar en la Facultad de Química se necesitaba tener una calificación de 90 puntos. Pero, para entrar en el Instituto Pedagógico de Química hacían falta 98. El sistema lo decía de forma muy clara: los mejores, a la educación.

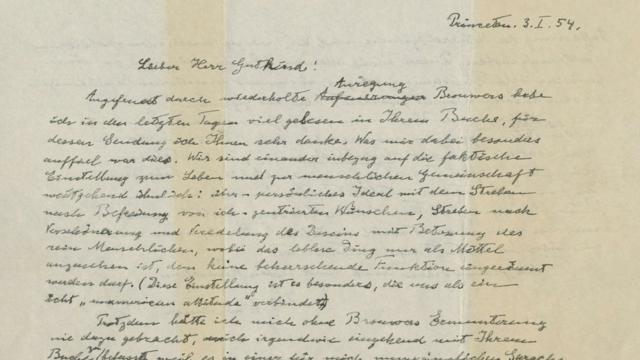

Vuelvo al motivo que me ha llevado a plantear estas cuestiones. Tengo delante el Decreto 352 que me ha enviado el abogado Claudio Lillo, persona preocupada por estas importantes cuestiones. Dicho artículo reglamenta el ejercicio de la función docente. Su última versión es del 3 de diciembre de 2024.

Reconoce el Ministerio de Educación que “aun cuando la regla general es que la función docente sea desempeñada por aquellos profesionales que están especialmente preparados para ello, existen ciertas situaciones excepcionales en las que no hay profesionales suficientes para cubrir las necesidades o los existentes no están disponibles o se trata de algunas actividades para las cuales no hay formación universitaria”.

Como es lógico, el Ministerio da prioridad a las personas que están preparadas para la función docente pero, en el artículo 4º, ante la imposibilidad de contar con estas personas dispone lo siguiente: Artículo 4º: “Cuando no hubiere profesores titulados o habilitados para satisfacer las necesidades educativas del establecimiento de acuerdo a lo requerido por el sostenedor respectivo, podrá autorizarse para ejercer docencia a personas no tituladas o habilitadas en los casos y bajo las condiciones que más adelante se indican”.

Es decir, que podrán obtener la autorización docente profesionales con otras titulaciones: periodistas, abogados, ingenieros… La comparación de la enseñanza con la medicina suele ofrecer sabrosas conclusiones. Según este criterio, un periodista podría obtener la autorización médica para efectuar una operación de trasplante de un órgano vital. Nadie aceptaría que un hijo o una hija entrase en el quirófano con ese intruso como cirujano. Pero parece que los daños causados en el ámbito docente no tienen las mismas desastrosas repercusiones.

Es curioso que la ley de la autorización docente solo afecte a la enseñanza parvularia, básica y media y no a la universitaria. No sé si porque no existe necesidad de profesorado o porque se considera que en ese nivel no hace falta tener una preparación específica para ser docente.

El decreto 352 basa esta medida en el derecho que tienen todos los niños, las niñas y los jóvenes chilenos a la educación. Nadie puede negar ese derecho. Pero antes hay que preguntarse por qué existe esa inquietante escasez de docentes. ¿No será que la profesión está socialmente devaluada, mal pagada, mal organizada? ¿No será que las familias no valoran suficientemente la tarea que los docentes realizan con sus hijos y sus hijas? ¿No será que las condiciones del trabajo de los docentes son muy negativas? Hay que responder a estas preguntas y actuar en consecuencia.

El Adarve. Miguel Ángel Santos Guerra.