_ Muchos científicos creían que la felicidad era aleatoria, algo que les ocurría a las personas por sus genes o sus circunstancias. Pero décadas de estudio proponen algo distinto.

Mientras crecía en Maryland, Sonja Lyubomirsky podía ver que su madre era infeliz. Cuando Sonja tenía 9 años, sus padres trasladaron a la familia de Moscú, donde su madre enseñaba literatura en una secundaria, a Estados Unidos, con la esperanza de ofrecer a sus hijos más oportunidades. En su nuevo país, la madre de Sonja ya no podía dar clases, así que se dedicó a limpiar casas para ayudar a la familia a salir adelante. Echaba de menos su antigua carrera, añoraba su país natal, lloraba con frecuencia. Era infeliz a escala tolstoiana. Sonja comprendía su nostalgia y sus frustraciones, agravadas por un matrimonio miserable, pero seguía preguntándose: ¿eran los rusos menos felices que los estadounidenses? ¿Su madre estaba destinada a ser infeliz en cualquier lugar, o era el resultado de las circunstancias de la vida? ¿Qué podría hacer que alguien como su madre fuera más feliz, si no es que totalmente dichosa?

En 1985, Lyubomirsky partió a la universidad de Harvard, donde, según le recordó años más tarde su asesor, sacaba con frecuencia el tema de la felicidad, a pesar de que la especialidad de este era la psicología social del mercado de valores. En aquella época, el estudio de la felicidad distaba mucho de ser el megacampo del bienestar en que se ha convertido hoy. En la década de 1960, un investigador que hacía una rara incursión en el tema observó que se había avanzado muy poco en la teoría de la felicidad desde que Aristóteles la sopesara dos milenios atrás. Aquel trabajo concluía que la juventud y unas aspiraciones de vida modestas eran componentes clave de la felicidad (conclusiones puestas en duda posteriormente).

Muchos científicos de la época creían que la felicidad era esencialmente aleatoria: no era algo que cultivar, como un jardín, ni algo que alcanzar mediante el establecimiento y el logro de metas significativas. Era algo que les ocurría a las personas, en virtud de sus genes, sus circunstancias o ambas cosas. “Puede que intentar ser más feliz sea tan inútil como intentar ser más alto y, por tanto, contraproducente”, concluyeron los autores de un estudio de 1996.

Cuando Lyubomirsky llegó al posgrado de psicología social en Stanford en 1989, la investigación académica sobre la felicidad apenas empezaba a ganar legitimidad. Ed Diener, psicólogo de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, quien con el tiempo sería reconocido por su trabajo en este campo, esperó hasta obtener la titularidad antes de abordar el tema, a pesar de albergar un antiguo interés por él. Lyubomirsky también recelaba de elegir la felicidad como especialidad: era una mujer en el campo de la ciencia, deseosa de que la tomaran en serio, y todo lo relacionado con las “emociones” se consideraba algo blando. Sin embargo, el primer día de su posgrado en Stanford, en 1989, tras una enérgica conversación con su asesor, decidió centrarse en la felicidad.

Lyubomirsky empezó con la pregunta básica de por qué algunas personas son más felices que otras. Unos años antes, Diener había publicado un estudio sobre la investigación existente, en el que se mencionaban los tipos de comportamientos a los que parecían inclinarse las personas felices: la observancia religiosa, por ejemplo, o la socialización y el ejercicio físico. Pero los estudios, que a veces arrojaban resultados contradictorios, no llegaron a un consenso claro. La propia investigación de Lyubomirsky, a lo largo de muchos años, señaló la importancia de la mentalidad de una persona: las personas felices tendían a abstenerse de compararse con los demás, tenían percepciones más positivas de los demás, encontraban formas de sentirse satisfechas con una serie de opciones y no se detenían en lo negativo.

Pero Lyubomirsky sabía que no podía separar causa y efecto: ¿ser feliz fomentaba una mentalidad sana o adoptar esa mentalidad hacía a la gente más feliz? ¿Las personas como su madre estaban condenadas a vivir con su nivel natural de felicidad, o podían controlar su estado de ánimo, si solo supieran cómo? Aunque pudieras cambiar tu mentalidad, ese proceso parecía llevar mucho tiempo —la gente pasa años en terapia intentando (y a menudo fracasando) hacerlo— y Lyubomirsky se preguntó si había comportamientos más sencillos y fáciles que pudieran adoptar y que mejoraran rápidamente su sensación de bienestar. Decidió ponerlo a prueba.

Lyubomirsky empezó estudiando algunos de los hábitos y prácticas que se creía que mejoraban el estado de ánimo: los actos de bondad aleatorios y las expresiones de gratitud. Cada semana, durante seis semanas, hizo que los estudiantes realizaran cinco actos de bondad —donar sangre, por ejemplo, o ayudar a otro estudiante con un trabajo— y descubrió que eran más felices al final de ese periodo que los estudiantes de su grupo de control. Pidió a otro grupo de alumnos que contemplaran, una vez a la semana, las cosas por las que estaban agradecidos, como “mi mamá” o el “AOL Instant Messenger”. También ellos se sintieron más felices después de hacerlo que el grupo de control. Los cambios en el bienestar no fueron especialmente grandes en ninguno de los dos estudios, pero a Lyubomirsky le pareció extraordinario que una intervención tan pequeña y de tan bajo costo pudiera mejorar la calidad de vida de los estudiantes. En 2005, publicó un artículo basado en esos estudios en el que sostenía que las personas tenían un control considerable sobre su felicidad.

La investigación de Lyubomirsky salió a la luz justo cuando el campo de la psicología reconsideraba sus objetivos e incluso su finalidad. Cuando Martin Seligman, psicólogo de la Universidad de Pensilvania, tomó el timón de la Asociación Americana de Psicología en 1998, expresó su preocupación por el hecho de que él y sus colegas habían dedicado demasiado tiempo a centrarse en la disfunción y no el suficiente a fomentar la satisfacción vital; animó a sus colegas a perseguir “la comprensión y el desarrollo de las cualidades más positivas de un individuo: el optimismo, el valor, la ética laboral, la visión de futuro, las habilidades interpersonales, la capacidad de placer y perspicacia y la responsabilidad social”. Pidió que el campo volviera a sus orígenes, “que consistían en hacer que la vida de todas las personas fuera más plena y productiva”.

Los psicólogos atendieron el llamado y se lanzaron a nuevos campos de investigación, como el bienestar y la felicidad. Realizaron miles de estudios de intervención sobre la felicidad durante los 15 años siguientes: estudios sobre actos de bondad y gratitud, como el de Lyubomirsky, pero también estudios sobre sonrisas forzadas, estudios sobre “mirar el lado bueno de las cosas”, estudios sobre dietas y sobre meditación. Muchos de ellos parecían demostrar que la gente podía, de hecho, hacerse más feliz, pero la mayoría de los efectos eran pequeños, los resultados eran a corto plazo y las opciones parecían infinitas. Quienes aspiraban a una mayor felicidad podían incluso sufrir la paradoja de la elección: con el poco tiempo de que disponían, ¿debían dedicarlo a escribir un diario? ¿Practicar la gratitud? ¿A meditar? El público tendría que esperar otras dos décadas para que se abriera paso una respuesta más decisiva, dada por un investigador que dirigió el estudio sobre la felicidad más largo de la historia del campo.

En 2003, el psiquiatra Robert Waldinger aceptó un nuevo empleo en Harvard, donde llevaba tiempo afiliado, supervisando uno de sus proyectos de investigación más preciados. A Waldinger, psicoanalista de formación que más tarde se ordenaría sacerdote budista zen, siempre le habían preocupado las cuestiones “con sabor existencial”, razón por la cual, cuando la universidad le pidió que se encargara del estudio sobre el bienestar más prolongado de la historia de Estados Unidos, aceptó de buen grado. Se trataba de un estudio poco frecuente en el que se encuestara a las personas a lo largo de toda su vida, desde la juventud hasta la vejez, y que contenía pistas sobre las elecciones y circunstancias que llevan a las personas a mirar hacia atrás con pesar o satisfacción.

El estudio comenzó en 1938, en un intento de discernir los hábitos de los jóvenes sanos y saludables. Dos médicos que atendían a estudiantes de Harvard lo llevaban a cabo con una subvención de un magnate minorista del Medio Oeste, cuyo objetivo, según se le informó a Waldinger, era descubrir qué caracterizaba a un buen gerente de grandes almacenes. El objetivo de los investigadores, por el contrario, era invertir la trayectoria habitual de la investigación médica, que consistía en estudiar a quien estaba enfermo con la esperanza de encontrar formas de curarlo. En lugar de examinar a los pacientes después de que empezaran sus problemas, los médicos esperaban “intentar analizar las fuerzas que han producido hombres jóvenes normales”.

En busca de jóvenes que pudieran, como dijo un investigador, “remar en su propia canoa”, los dos médicos reclutaron a un grupo de 268 estudiantes de Harvard de las generaciones de 1939 a 1944, entre los que se encontraban John F. Kennedy y Ben Bradlee, futuro editor del Washington Post. Los estudiantes (todos ellos blancos) fueron seleccionados por sus decanos como modelos ejemplares. “Todos nosotros necesitamos más cosas que ‘hacer’ y menos que ‘no hacer’”, escribieron los médicos en un comunicado de prensa en el que anunciaban sus objetivos.

Los universitarios fueron estudiados desde todos los ángulos imaginables. Hablaron durante más de 20 horas con psiquiatras individualmente; se exploraron sus antecedentes familiares; se entrevistó a sus padres sobre sus debilidades infantiles, y se les sometió a un aluvión de pruebas fisiológicas. Se evaluó su tolerancia a la insulina, junto con su función respiratoria y cómo respondía su cuerpo cuando al pedirles que corrieran en una cinta caminadora hasta el punto de agotamiento. Se les midió de pies a cabeza en una búsqueda pseudocientífica de una conexión entre la forma del cuerpo y la personalidad. Una vez que dejaron la universidad, la mayoría de los hombres siguieron sometiéndose a reconocimientos médicos periódicos y rellenaron largos cuestionarios en los que se les preguntaba por su vida y su estado de ánimo; aproximadamente una vez por década, un investigador viajaba para entrevistarlos en persona.

En la década de 1970, los investigadores incorporaron al estudio a otro grupo de hombres: la llamada generación Glueck, 456 hombres, en su mayoría blancos, de la zona de Boston que procedían de entornos desfavorecidos. Sheldon Glueck, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, y su esposa, Eleanor, trabajadora social e investigadora, habían empezado a entrevistarlos cuando aún eran niños en 1939, con la esperanza inicial de comparar sus destinos con los de otro grupo de jóvenes de su comunidad que habían sido etiquetados como delincuentes juveniles.

Unos 30 años después de que se iniciara el estudio, el psiquiatra e investigador George Vaillant se había hecho cargo de él, desviando el énfasis de la búsqueda de las cualidades inherentes de aquellos considerados mejores y más brillantes hacia cuestiones más profundas sobre cuánto cambian las personas con el tiempo y qué las hace felices y saludables a largo plazo. La encuesta planteaba preguntas abiertas que captaban los cambios en la visión del mundo y el sentido del ser de los hombres. “Tengo un impulso, uno terrible”, dijo inicialmente un estudiante de Harvard al psiquiatra que lo entrevistó. “Siempre he tenido metas y ambiciones que iban más allá de cualquier cosa práctica”. Añadió que desconfiaba de los “liberales tramposos”, hasta el punto de que había destruido “propaganda” de la Unión Liberal de Harvard. A los 30 años, ese mismo hombre dijo que su objetivo ya no era “ser bueno en ciencia, sino disfrutar trabajando con la gente”. A los 50, había resuelto, según los investigadores, que “los pobres del mundo eran responsabilidad de los ricos del mundo”.

Muchos de los participantes en el estudio sirvieron en la Segunda Guerra Mundial; luego trabajaron en campos como la mercadotecnia, la albañilería, la banca, la promoción inmobiliaria y la mudanza de muebles. Sesenta y cinco años después de someterse por primera vez a la investigación, muchos de los participantes de Harvard y Glueck se encontraron en condiciones difíciles, mientras que otros continuaron disfrutando de vidas sin problemas. En 2001, cuando los hombres tenían entre 70 y 80 años, Vaillant publicó algunas de sus conclusiones más significativas: descubrió que, para ambas generaciones, uno de los mejores indicadores del bienestar general de los hombres en su vejez era lo felizmente casados que estaban a los 50 años.

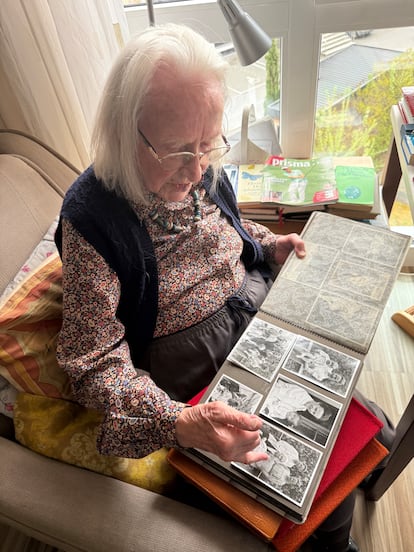

Waldinger, que trabajó como terapeuta durante muchos años, siempre había pensado que su principal objetivo era ayudar a sus pacientes a tener una vida emocional más satisfactoria, permitiéndoles mantener relaciones significativas. Pero le fascinó comprobar que el estudio de Harvard corroboraba tan claramente su intuición. Cuando se le pidió que dijera de qué se arrepentía, un hombre respondió: “Ojalá hubiera pasado más tiempo con mi esposa. Murió justo cuando yo empezaba a reducir mi trabajo”. Cuando Waldinger se incorporó, una de sus primeras iniciativas fue ampliar el estudio para incluir a las esposas de los hombres de Harvard y Glueck. Una mujer de 80 años entrevistada dijo que desearía haber dedicado menos tiempo a enfadarse por “tonterías” y, en cambio, haberse centrado más en “pasar más tiempo con mis hijos, mi esposo, mi madre, mi padre”.

Waldinger sabía que estar casado estaba relacionado con el bienestar general, pero le intrigaban otros estudios más recientes que encontraron que el matrimonio por sí solo no era suficiente: lo que importaba era lo feliz que fuera el matrimonio. Waldinger decidió investigar por su cuenta: siguió a 47 parejas octogenarias del estudio durante un periodo de ocho días, anotando cuánto tiempo pasaba cada persona con su cónyuge y con sus amigos y familiares. Descubrió que, en el caso de los matrimonios felices, socializar con otras personas de su círculo contribuía a su felicidad. Sin embargo, si sufrían o estaban mal de salud, solo pasar tiempo con sus cónyuges parecía protegerlos de los efectos desalentadores del sufrimiento físico. Otras investigaciones que llevó a cabo descubrieron que las personas que obtenían las puntuaciones más altas en las medidas de apego a sus cónyuges eran también las que declaraban los niveles más altos de felicidad.

Waldinger, el cuarto responsable del estudio de Harvard, se sintió conmovido por la coherencia de su propia investigación y del trabajo que le precedió: los miles de cuestionarios, muestras de saliva, análisis genéticos, informes sobre el colesterol, historiales dentales, pruebas de cociente intelectual, entrevistas de amplio alcance y escáneres cerebrales. Mucho de ello se sumó a una idea clave: “El mensaje más claro que obtenemos de este estudio de 75 años es el siguiente: las buenas relaciones nos mantienen más felices y sanos. Y punto”, dijo en una charla TED en 2015. Lo que predecía el bienestar eran las relaciones sólidas y duraderas con los cónyuges, la familia y los amigos, basadas en una profunda confianza, y no los logros, la fortuna o la fama. A Waldinger le preocupaba que su gran revelación fuera tan intuitiva que se rieran de él en el escenario; en cambio, la charla es una de las más vistas de TED hasta la fecha, con más de 40 millones de visitas.

El trabajo de Waldinger se basaba en otras investigaciones destacadas sobre la felicidad y las relaciones que habían llamado la atención en el campo: Ed Diener y Martin Seligman descubrieron que las personas felices pasaban menos tiempo a solas a diario que las infelices, y un amplio estudio publicado en 2008 descubrió que las personas más comprometidas socialmente —que asistían a la iglesia, pertenecían a organizaciones— eran sistemáticamente más felices, al igual que quienes tenían grandes redes sociales.

Sin embargo, al mismo tiempo, la disciplina también reconocía los puntos débiles de sus métodos. El estudio de Harvard, como muchas otras investigaciones sobre la felicidad, planteaba la misma cuestión de causa y efecto que había atormentado a la psicología durante tanto tiempo: era difícil saber, por ejemplo, si los matrimonios felices hacían más felices a las personas al final de sus vidas, o si las personas felices simplemente eran más propensas a tener matrimonios felices. En muchos de los trabajos realizados por investigadores como Lyubomirsky, el tamaño de las muestras a menudo era demasiado pequeño para obtener conclusiones significativas, y los críticos de dentro y fuera del campo acusaban a las revistas de psicología de permitir a los investigadores demasiada discreción a la hora de analizar sus datos. Una nueva generación de psicólogos empezó a reexaminar las prácticas del campo y a tratar de demostrar, utilizando métodos más rigurosos y nuevas herramientas estadísticas, algunas de sus principales conclusiones.

Julia Rohrer, quien llegó como estudiante de posgrado al Instituto Max Planck de Berlín en 2016, formaba parte de esa nueva generación. Deseosa de que su trabajo tuviera un significado real, intentó encontrar una forma rigurosa de examinar la conexión entre la felicidad y las relaciones sociales. Tres años después de la charla TED de Waldinger, Rohrer analizó una encuesta en la que se pedía a casi 2000 alemanes que escribieran cómo creían que podrían ser más felices, o al menos igual de felices, en el futuro. Codificó las respuestas en “no sociales” (“conseguir un trabajo mejor”) o “sociales” (“pasar más tiempo con los amigos y la familia”). Rohrer descubrió que quien se proponía un objetivo social había dado más pasos hacia ese objetivo y era más feliz un año después. Llegó a la conclusión de que “las búsquedas socialmente comprometidas predicen aumentos en la satisfacción vital”, como dijo en la prestigiosa revista Psychological Science.

El trabajo de Rohrer se publicó más o menos al mismo tiempo que otros investigadores descubrían, en estudios de alta calidad y replicados, que incluso las interacciones sociales fugaces podían mejorar la felicidad. Nicholas Epley y Juliana Schroeder, ambos investigadores de la Universidad de Chicago, llevaron a cabo un experimento en el que pedían a la gente que interactuara con desconocidos en el transporte público —para intentar tener un momento de conexión— y descubrieron que los viajeros parecían mejorar su estado de ánimo con el ejercicio. La investigación de Epley y Schroeder y otros estudios han descubierto que las personas subestimaban lo mucho que disfrutarían de la experiencia y lo abiertos que estarían los desconocidos a ella.

Ese trabajo era importante más allá de la decisión sobre si hablar o no con un desconocido en un tren, dice Waldinger, quien considera que estos hallazgos son de los más útiles de los últimos años. “Tenemos esta reticencia innata a relacionarnos socialmente, sobre todo con desconocidos, y luego somos más felices cuando nos obligamos. Me parece algo realmente útil de saber”.

Encontrar un propósito en el servicio a los demás, pasar más tiempo con los demás… Todo apunta hacia lo mismo, afirma Lyubomirsky. “Después de todos estos años, me di cuenta”, dice. “La razón de que todas estas intervenciones funcionen es que hacen que la gente se sienta más conectada con los demás. Cuando escribo una carta de agradecimiento a mi madre, me siento más unida a ella. Cuando realizo un acto de bondad, me hace sentir más conectada con la persona a la que ayudo, o simplemente con la humanidad en general. Sí, podrías salir a correr, y eso te haría más feliz, y la meditación no tiene por qué girar necesariamente en torno a otras personas. Pero yo diría que el 95 por ciento de las cosas que son efectivas para hacer feliz a la gente, y que han demostrado ser ciertas mediante intervenciones sobre la felicidad, se deben a que hacen que las personas se sientan más conectadas con los demás”.

Aunque las redes sociales se han llegado a asociar con estados de ánimo negativos, la investigación sobre sus efectos en la felicidad es en realidad más variada, afirma Lyubomirsky, porque proporcionan cierto tipo de conexión. En su propia investigación, Lyubomirsky ha descubierto que cuando la gente habla con alguien —ya sea en persona, por teléfono o videochat—, esas simples interacciones parecen aumentar la felicidad por igual, y que todas ellas son preferibles a los mensajes de texto. “Quizá se deba a que nuestros cerebros no están hechos para ello”, afirma. A excepción del escroleo pasivo por las redes sociales, que a menudo inspira a los que lo hacen a comparar desfavorablemente sus propias vidas con las de quienes publican, cree que relacionarse con viejos amigos o con posibles nuevos amigos en las redes sociales es mejor que no relacionarse en absoluto.

Que los matrimonios y las relaciones familiares fuertes hacen más feliz a la gente, sí, es intuitivo, reconoce Lyubomirsky. Lo que le pareció más sorprendente fue lo eficaz que puede ser para la felicidad incluso tener pequeños puntos de conexión a lo largo del día, y lo factible que es, si la gente pudiera solo superar su vacilación. “Si alguien me preguntara qué es lo único que podrías hacer mañana para ser más feliz, mi respuesta sería: mantener una conversación con alguien, o una conversación más profunda de lo habitual”, afirma.

Hablar con desconocidos —en el tren, en una cafetería, en el parque infantil, en la cola de la oficina de tránsito, en la sala de espera de una consulta médica— podría descartarse como un ejercicio que simplemente hace pasar el tiempo. Pero también podría verse como una conmovedora reflexión de lo ansiosos que estamos todos, cada día, por conectar con otros seres humanos cuya interioridad, de otro modo, sería un misterio, individuos en cuyos rostros podríamos leer amenaza, juicio, aburrimiento o desconfianza. Hablar con desconocidos garantiza la novedad, posiblemente incluso el aprendizaje. Ofrece la promesa, cada vez, de una percepción inesperada.

Unas semanas después de hablar por primera vez con Waldinger por teléfono, volé a Florida, donde estaba pasando un mes con su esposa en la casa que un querido amigo le había prestado. Yo luchaba por salir de un bajón anímico que me sobrevino en las últimas semanas tras una lesión. Había subestimado enormemente la duración del trayecto en coche desde mi hotel hasta la casa, y recordé una investigación de hace una década según la cual por cada 10 minutos de tiempo extra de trayecto al trabajo, la probabilidad de tener síntomas de depresión aumenta en un 0,5 por ciento. Cuando llegué, estaba irritable y me dolía la espalda, hasta el punto de que durante los 10 primeros minutos de nuestra conversación sentí una doble conciencia: escuchaba a la vez que pensaba en mi dolor, controlaba su nivel, preocupada de que solo aumentara.

En un patiecito junto a una piscina muy pequeña, Waldinger y yo hablamos del auge de la industria de la felicidad —los innumerables pódcasts, conferencias, libros de superventas— y de su propio papel en ella. Piensa mucho en cómo mantener su propia felicidad cuando se convierte en una especie de influente, alguien llamado a viajar por todo el mundo para hablar de la felicidad en conferencias, a veces ante multitudes de personas muy ricas, repitiendo las mismas frases y dando los mismos consejos sobre relaciones profundas.

Como sacerdote zen, alguien acostumbrado a reconocer su lugar en el mundo, Waldinger es plenamente consciente de la tensión entre alcanzar un estatus y realizar un trabajo que exige humildad. Antes de convertirse en director del estudio de Harvard, abandonó un trabajo de alto nivel como director de formación y educación en el Centro de Salud Mental de Massachusetts, tras decidir que el prestigio del cargo no compensaba su falta de entusiasmo por el trabajo administrativo que exigía. A los 45 años, empezó de nuevo, al aceptar un importante recorte salarial para dedicarse a un trabajo que le resultaba más satisfactorio: trabajar bajo la dirección de Stuart Hauser, psiquiatra reconocido por su labor en el desarrollo adolescente. Ese paso profesional, por supuesto, condujo a Waldinger al estudio de Harvard y al trabajo que ha catapultado su visibilidad mucho más allá de la de su carrera anterior.

Reflexionó con honestidad sobre lo mucho que piensa en mantener su nueva fama en perspectiva. “Lucho con la sensación de que es importante”, me dijo, mientras estábamos sentados frente a unos sandwiches de pavo que había preparado su esposa; normalmente, ambos almuerzan juntos, un pequeño momento de conexión que empezaron a compartir durante la pandemia. El trabajo es significativo, dijo; era el sentimiento de gratificación del ego lo que le costaba. “Parece importante”, dijo. “Pero en realidad no lo es. Trabajo en un hospital en el que todas las fuentes de agua llevan el nombre de alguien que quizá fue famoso en su día. Pero ahora nadie sabe quiénes son”. Las insignias de los logros son la parte menos importante de quien es, intenta recordarse a sí mismo. Porque, si no, ¿quién será cuando dejen de llamarle del New York Times, de Aspen, de TED?

Incluso al saber que Waldinger era un sacerdote budista, en cierto modo me sorprendió la rapidez con la que nuestra conversación dejó atrás el debate sobre la investigación y se adentró en algo que me pareció honesto y reconfortante. Cuando por fin nos despedimos tras unas horas de charla, casi siempre al sol, me fui con la sensación de haber conectado con quien, unas horas antes, era un desconocido. Al subir al coche y recordar mis preocupaciones sobre mi espalda, me di cuenta de que era innegable: me sentía mejor.