Alice y Bob se divorciaron hace poco, viven en ciudades distintas y necesitan definir quién se quedará con el automóvil.

Lo decidirán lanzando una moneda al aire, pero hay un detalle: lo quieren hacer por teléfono.

"A Bob no le gustaría decirle a Alice CARA y oír a Alice (al otro lado de la línea) decir: 'Voy... Estoy lanzando la moneda... ¡Perdiste!'".

A Alice también le gustaría tener garantías de que la apuesta es justa.

Con ese escenario comienza un influyente artículo académico de 1981 que aborda un problema fundamental en criptografía, un campo de la informática que se enfoca en desarrollar un intercambio de información seguro y confiable.

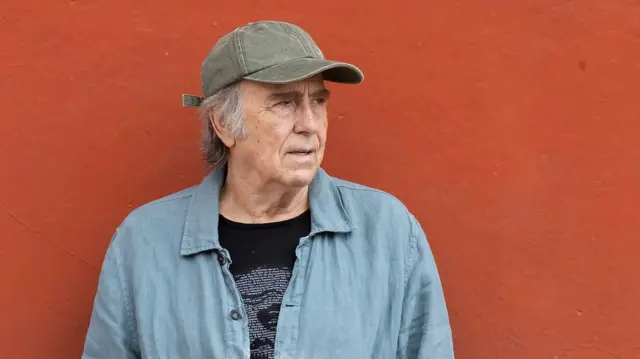

Su autor, Manuel Blum, es considerado un pionero de la informática teórica.

Cuando era pequeño, una maestra en Estados Unidos le dijo a su madre que ni pensara que iría a la universidad, que "con suerte terminaría la secundaria".

"Mi pobre mamá respondió que yo era inteligente, solo que no hablaba inglés".

Para fortuna de su familia y de quienes usamos internet, esa maestra se equivocó.

No solo estudió en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology, MIT, sino que también ganó en 1995 el Premio A. M. Turing, considerado el Nobel de Computación.

"Las contribuciones de Manuel Blum a la informática son fundacionales, especialmente en áreas teóricas profundas, pero su influencia también moldea silenciosamente la tecnología de la que dependemos a diario", le indica a BBC Mundo Sheon Han, programador y escritor radicado en California.

A esos extraordinarios aportes, se suma su trayectoria docente. Ha sido mentor de ganadores del Premio Turing y de otros importantes galardones.

"Sus estudiantes son reconocidos como líderes en el campo y han plasmado el estilo de Manny de cuestionamiento agudo y análisis de fundamentos", le señala a BBC Mundo Ronald Rivest, profesor del MIT y ganador del Premio Turing en 2002.

Actualmente, Blum investiga la conciencia desde la perspectiva de la computación teórica.

Su interés en el cerebro se remonta, en parte, a ese niño que llegó a pensar que "la maestra tenía razón".

"Recuerdos lindos"

Los padres del ingeniero eran judíos asquenazíes originarios de Rumania.

"La comunidad judía sefardí puso el dinero para que mis padres pudieran llegar a Venezuela".

El que sus papás emigraran a ese país, lo considera "muy afortunado".

Manuel Blum recuerda un día que sus padres lo llevaron a él y a sus dos hermanos menores al Parque del Este. "Había unas mesas y unos niños dibujando. Apenas me vio la maestra, me dio hojas y creyones. Es uno de muchos recuerdos lindos de Venezuela". "La familia de mi papá era pobrísima, no tenía ni para comer, pero en Venezuela, lo consiguió", le cuenta a BBC Mundo desde Estados Unidos.

Mientras otros miembros de su familia paterna se fueron a la nación sudamericana, la familia materna, que era más pudiente, decidió quedarse en Europa.

Pero, tiempo después, se produciría el ascenso del nazismo. "Los llevaron a un campo de trabajos forzados en Rumania. No tenían comida ni medicinas. No los mataron".

"Lograron sobrevivir y también se fueron a Venezuela".

El ingeniero, que nació en Caracas en 1938, tiene "muchos recuerdos lindos" de su infancia allá.

Años después, su familia lo llevaría a vivir al Bronx, en Nueva York. Los recuerdos de esa época "no son nada bonitos como los de Venezuela".

Sus padres, que le hablaban en alemán, decidieron empezar a hacerlo en español. Eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y en su nuevo país, "la gente no quería oír alemán".

Entender el cerebro

La predicción de su maestra de primaria, dice Blum, "no fue mala para mí".

"Yo quería ser más inteligente", evoca el profesor sobre esa época. Y, por eso, le empezó a preguntar insistentemente a su padre qué podía hacer para lograrlo.

Manuel y Lenore se casaron cuando ella tenía 18 años y él 23. "Un día me dijo: 'Si entendieras cómo funciona tu cerebro, podrías ser más inteligente'.

A mis 8 años, recuerdo haber pensado: '¡Qué idea tan magnífica!'. Eso era exactamente lo que yo quería: entender mi cerebro".

"Desafortunadamente, mis notas eran malísimas. En cuarto grado saqué U en todas las materias, excepto en matemáticas y ciencias, que saqué mi primera S".

No sabía que significaban esas letras y cuando le preguntó a su papá, le respondió que U era una buena calificación y "una S aún mejor".

Después se enteraría de que U era unsatisfactory y S, satisfactory.

La matemática

El lazo con Venezuela continuó. De hecho, sus padres volvieron y vivieron varios años en Caracas.

En una ocasión, con 14 años, pasó unas vacaciones allá.

La pareja junto a su hijo, Avrim. "Un día, tocaron la puerta y cuando mi mamá abrió, recuerdo haber pensado: 'Esa es la muchacha más linda que he visto en mi vida'".

Al frente estaba Lenore Epstein, quien acompañaba a su madre a visitar a una amiga.

"Recuerdo lo mismo, también quedé impresionada con él", cuenta Lenore, quien se nos unió en la entrevista por Zoom.

Nacida en Estados Unidos, también vivió una época en la nación sudamericana y allí encontró su pasión por las matemáticas.

Ella es una leyenda.

"Ha realizado un trabajo influyente en lógica y criptografía, y formuló un modelo de computación completamente nuevo. Y aunque no se lo propuso, también ha dedicado gran parte de su tiempo a crear instituciones para ayudar a las mujeres a seguir sus pasos".

Así lo escribió Ben Brubaker en "The 'Accidental Activist' Who Changed the Face of Mathematics" ("La 'activista accidental' que cambió el rostro de las matemáticas") en Quanta Magazine.

Lenore y Manuel se casaron en 1961.

La moneda por teléfono

La pasión por la ciencia del joven Manuel aumentó y, con ella, vendrían muchos logros.

"Tuve la suerte de entrar al MIT. Allí aprendí a pensar".

Estudió ingeniería eléctrica en parte porque pensó que los circuitos eléctricos le ayudarían a comprender cómo funcionaba el cerebro. Después haría un doctorado en matemáticas.

Los dos científicos desarrollaron sus carreras en EE.UU. En 1981, escribió el artículo académico con el que comenzamos esta nota: "Coin flipping by telephone. A protocol for solving imposible problems" ("Lanzamiento de monedas por teléfono: un protocolo para resolver problemas imposibles"), en el que plantea el dilema de Alice, Bob y el carro.

Sheon Han lo abordó en "How this Turing Award–winning researcher became a legendary academic advisor" ("Cómo este investigador ganador del Premio Turing se convirtió en un consejero académico legendario"), que publicó en la revista MIT Technology Review.

"¿Cómo pueden dos partes participar en intercambios confiables a través de un canal de comunicación de tal manera que ninguna pueda hacer trampa?

Blum demostró que esto se puede lograr mediante el concepto de 'compromiso'. En una analogía simplificada, la idea es que Alice le da a Bob una caja cerrada con su predicción dentro, pero sin la llave. Esto evita que Alice altere su predicción y que Bob descubra su suposición anticipadamente. Una vez que Bob lanza la moneda, Alice le entrega la llave para abrir la caja".

Cuando le pregunto al profesor cómo se le ocurrió ese artículo, me responde: "Necesitábamos un 'Lanzamiento de monedas por teléfono' equitativo porque casi todos los algoritmos de la criptografía requieren de tal lanzamiento".

En nuestro día a día

En 1995, el ingeniero recibió el Premio Turing "en reconocimiento a sus contribuciones a los fundamentos de la teoría de la complejidad computacional y su aplicación a la criptografía y la verificación de programas".

Es el único ganador de esa distinción nacido en América Latina.

La teoría de la complejidad, indica el profesor Rivest, es "el estudio de lo que las computadoras pueden y no pueden hacer con recursos limitados, por ejemplo, de tiempo o espacio".

Avrim, el hijo de la pareja, también se convirtió en un científico de la computación. Aquí posa junto a sus padres. Se trata de un área que, aunque puede parecer abstracta, tiene un impacto práctico impresionante, me indica Han: "Sustenta la criptografía moderna, protegiendo todo, desde los mensajes privados hasta las transacciones financieras y la infraestructura más amplia de seguridad en internet".

"Más allá de la teoría", dice el programador, Blum también ayudó a desarrollar unas pruebas que ahora nos resultan muy familiares y que "demuestran que eres un humano en internet".

Fue así como, en 2003, presentó -junto a otros tres investigadores- "CAPTCHA, una prueba automatizada que los humanos pueden pasar, pero los programas informáticos actuales no".

El niño curioso no se va

El niño que quería entender cómo funcionaba su cerebro no ha dejado de acompañar a Blum.

"Por eso, empecé mis investigaciones con Lenore".

Juntos, en 2024, firmaron el artículo académico: "AI Consciousness is Inevitable: A Theoretical Computer Science Perspective" ("La conciencia de la IA es inevitable: Una perspectiva desde la informática teórica").

La destacada carrera de Lenore Blum en los campos de las matemáticas y la informática se expande seis décadas. Para el investigador, la "conciencia tiene que ver con la sensación fenoménica, en contraposición al mero conocimiento".

Desde muy joven, le llamaba la atención que podamos pensar y sentir.

Me dice que los robots de hoy en día pueden saber si tienen algo roto, dañado, pero no lo sienten.

"No es que quiera hacerlos sufrir", aclara.

Lo que quería, siendo joven, y lo que sigue "queriendo entender" es un sistema en el que "saber y sentir son dos cosas diferentes".

"Quería comprender qué tiene el humano en el cerebro que lo hace sufrir", es decir, qué es lo que posee que no se limita a saber que se ha lastimado. "¿Qué es lo que les falta a los robots para poder sufrir como los humanos?".

Un gran auditorio

Blum cita al filósofo David Chalmers, quien distingue entre un problema fácil y uno difícil.

En el caso del dolor, indica el profesor Blum, el problema fácil es construir un robot que sepa cuando está roto y el difícil es construir un robot que sienta dolor cuando se ha roto.

"Lenore y yo tenemos un modelo para entender la conciencia", afirma.

Se vieron por primera vez en Venezuela, se enamoraron y actualmente trabajan juntos. "Ese modelo es lo suficientemente simple como para explicarle a mi yo más joven, al niño de 10 años, lo que quería entender sobre lo que pasa dentro del cerebro".

"¿Y cómo se lo explicaría?", le pregunto.

"Le diría que dentro de la cabeza tenemos un auditorio grandísimo compuesto por unos 10 millones de personas que están mirando un escenario donde pasan cosas".

Esa es una idea que aprendió del psicólogo Bernard Baars, autor de "In the Theatre of Consciousness" ("En el teatro de la conciencia").

Ese libro de 1997, que combina la psicología y la ciencia del cerebro, presentó las ideas que científicos notables tenían sobre los procesos vinculados a la experiencia consciente y se centró en la metáfora de la mente como un teatro.

"Nuestro modelo matemático explica cómo trabaja ese auditorio", precisa el ingeniero.

"No es el modelo que un neurofisiólogo quisiera. Este es un modelo muy simple, el que un niño de 10 años hubiera querido tener y hubiera podido entender".

Con el micrófono

La cifra de 10 millones de personas en el auditorio que el profesor Blum nos invita a imaginar es porque en el cerebro hay 10 millones de columnas corticales, que son unas formaciones verticales que se extienden por la corteza cerebral.

"Cada columna tiene unas 1.000 neuronas y trabaja como un computador pequeñito", explica el investigador.

Pensemos que cada uno de esos computadores portátiles tiene una memoria cuya vida no supera los 50 años y que, al principio, no están conectados entre sí.

Marvin Minsky, quien fue una figura clave en el avance de la inteligencia artificial, fue el asesor de la tesis doctoral del profesor Blum. "Si uno de estos computadores tiene algo que decir, va al escenario y se lo transmite a los 10 millones de computadores o personas. Si otro computador o persona quiere responder, va al escenario y lo hace".

"Si dos personas en el auditorio conversan lo suficiente, crecerá una conexión entre las dos y podrán comunicarse sin tener que subir al escenario".

Ahora piensa en este ejemplo que te sonará familiar: vas a una fiesta y empiezas a hablar con alguien que tienes la certeza de que conoces, pero no recuerdas su nombre.

Lo que pasa en el auditorio es que hay una persona que decide hacer algo:

"Sube al escenario, agarra el micrófono y les transmite a las 10 millones de personas un mensaje: '¡Qué vergüenza! No recuerdo el nombre de esta persona. ¿Cómo se llama? ¡Ayúdenme!'.

Y las personas en el auditorio se ponen a pensar en eso. Una sube y dice: 'No sé el nombre, pero sé que la conocí en la escuela', otra más sube y da otra pista y así sucesivamente".

Modelo matemático

Cuando sales de la fiesta y vas camino a casa, de repente, te acuerdas del nombre.

"Y eso es muy interesante porque indica que al menos una de esos 10 millones de personas siguió pensando en eso, alguien en ese auditorio dio con el nombre porque se puso a trabajar duro para encontrarlo y tú no lo sabías, ibas conduciendo. De hecho, se te había olvidado el asunto hasta que de repente la respuesta salió de ese auditorio".

El matemático y criptógrafo Alan Turing fue pionero de la computación y teórico de la inteligencia artificial. La profesora Lenore explica que la persona que pidió ayuda, "al subirse al escenario y transmitirle al resto su inquietud, desencadenó otros recuerdos y así fue cómo salió el nombre".

"Eso es parte de nuestro modelo matemático que llamamos la Maquina Teórica de la Conciencia, the Conscious Turing Machine, que está inspirado en Turing, en la teoría moderna de la computación eficiente, y en la neurología".

El matemático inglés Alan Turing, considerado el creador de la informática moderna, ideó en los años 30 del siglo pasado la que se conoce como máquina de Turing, que es un modelo conceptual de computación, una máquina abstracta, no un aparato tangible.

"A pesar de su simplicidad, la máquina puede simular cualquier algoritmo informático, sin importar lo complicado que sea", señalan desde la Universidad de Cambridge.

En el ejemplo del auditorio, el profesor hace una comparación: cuando una persona está en el escenario transmitiendo una información a los otras 10 millones de personas "es igual a cuando uno le pone atención a algo y le surge un pensamiento".

"Aunque eso no explica cómo se siente el sufrimiento, sí permite saber que se tiene un dolor: la persona que sube al escenario dice, por ejemplo: 'Tengo un dolor terrible en mi pierna' y, así, todos en el auditorio saben que tiene ese dolor, aunque aún no lo padezcan. Entender cómo se sufre requiere más exploraciones en nuestro modelo".

El tema de la conciencia

El debate sobre qué es la conciencia es uno de los más antiguos e históricamente se asoció con la filosofía y la religión.

"Hubo una época en la que era un tabú en el ámbito científico estudiar la conciencia", cuenta la profesora Lenore.

Francis Crick ganó -junto a James Watson y Maurice Wilkins- el Premio Nobel de Medicina de 1962. Pero 30 años atrás, gracias a la influencia de varios factores, se dio un giro.

En 1995, Francis Crick, Premio Nobel de Medicina de 1962, publicó "The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul" ("La Hipótesis Asombrosa: La Búsqueda Científica del Alma").

"En ese libro, dijo que los neurocientíficos debían empezar a estudiar qué pasaba en el cerebro para que surgieran los sentimientos, las emociones. Con ese libro, Crick dio cierta autoridad para estudiar la conciencia", indica la matemática.

A eso se suma que en los años 90 se desarrollaron los aparatos para estudiar el cerebro (las imágenes por resonancia magnética funcional) y Baars publicó su libro sobre la conciencia.

Así, neurocientíficos, filósofos e investigadores de procesos cognitivos abrieron un nuevo campo de estudio científico enfocado en la conciencia.

Y los matemáticos se unieron.

Más allá de la eficacia

"Hay gente que mira el tema desde una perspectiva puramente matemática. Nosotros lo vemos desde la ciencia de la informática teórica, que es un tipo de matemática interesada en la computación", precisa la profesora Lenore.

La teoría de Turing explica funciones que se pueden computar eficazmente, pero no necesariamente eficientemente.

"La teoría moderna requiere que la computación sea eficiente", señala el ingeniero. Manuel Blum recuerda al neurofisiólogo Warren McCulloch como "la persona más importante de mi vida académica", ya que "me enseñó muchísimo".

Fue en los años 60 que ese campo empezó a preguntarse qué era factible hacer y cuán rápido se podía hacer.

"En un frase: ¿qué es posible solucionar eficientemente, no solo efectivamente, en términos matemáticos y computacionales?", apunta la académica.

Así, la teoría de la complejidad es clave en el modelo que los esposos Blum han desarrollado: qué se puede hacer con recursos limitados.

Para el científico no hay duda: "se puede usar la matemática para comprender la conciencia".

"Brillantez y bondad"

Han me cuenta que cuando preparaba su artículo para la MIT Technology Review sobre el profesor Blum, le emocionó notar la admiración que sus estudiantes sienten por él. "Lo adoran".

"Hay algo profundamente sutil en eso: una especie de legado intelectual arraigado no solo en la brillantez, sino en una auténtica bondad".

Mi conversación con los profesores Blum duró poco más de una hora y media.

En medio de ideas y conceptos complejos, recuerdo la afabilidad de ambos.

El ingeniero me habló en español y no fue difícil darme cuenta de su sentido del humor.

Al principio me pidió por favor que no lo llamara ni profesor ni doctor y que si lo volvía a hacer me diría "doctora Rodríguez". ("Nada más alejado de la realidad", le respondí).

Como no pude evitar dirigirme a él como profesor, en más de una ocasión me llamó "doctora" y bueno… ¿quién le discute a un admirado Premio Turing?

Lo decidirán lanzando una moneda al aire, pero hay un detalle: lo quieren hacer por teléfono.

"A Bob no le gustaría decirle a Alice CARA y oír a Alice (al otro lado de la línea) decir: 'Voy... Estoy lanzando la moneda... ¡Perdiste!'".

A Alice también le gustaría tener garantías de que la apuesta es justa.

Con ese escenario comienza un influyente artículo académico de 1981 que aborda un problema fundamental en criptografía, un campo de la informática que se enfoca en desarrollar un intercambio de información seguro y confiable.

Su autor, Manuel Blum, es considerado un pionero de la informática teórica.

Cuando era pequeño, una maestra en Estados Unidos le dijo a su madre que ni pensara que iría a la universidad, que "con suerte terminaría la secundaria".

"Mi pobre mamá respondió que yo era inteligente, solo que no hablaba inglés".

Para fortuna de su familia y de quienes usamos internet, esa maestra se equivocó.

No solo estudió en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology, MIT, sino que también ganó en 1995 el Premio A. M. Turing, considerado el Nobel de Computación.

"Las contribuciones de Manuel Blum a la informática son fundacionales, especialmente en áreas teóricas profundas, pero su influencia también moldea silenciosamente la tecnología de la que dependemos a diario", le indica a BBC Mundo Sheon Han, programador y escritor radicado en California.

A esos extraordinarios aportes, se suma su trayectoria docente. Ha sido mentor de ganadores del Premio Turing y de otros importantes galardones.

"Sus estudiantes son reconocidos como líderes en el campo y han plasmado el estilo de Manny de cuestionamiento agudo y análisis de fundamentos", le señala a BBC Mundo Ronald Rivest, profesor del MIT y ganador del Premio Turing en 2002.

Actualmente, Blum investiga la conciencia desde la perspectiva de la computación teórica.

Su interés en el cerebro se remonta, en parte, a ese niño que llegó a pensar que "la maestra tenía razón".

"Recuerdos lindos"

Los padres del ingeniero eran judíos asquenazíes originarios de Rumania.

"La comunidad judía sefardí puso el dinero para que mis padres pudieran llegar a Venezuela".

El que sus papás emigraran a ese país, lo considera "muy afortunado".

Manuel Blum recuerda un día que sus padres lo llevaron a él y a sus dos hermanos menores al Parque del Este. "Había unas mesas y unos niños dibujando. Apenas me vio la maestra, me dio hojas y creyones. Es uno de muchos recuerdos lindos de Venezuela". "La familia de mi papá era pobrísima, no tenía ni para comer, pero en Venezuela, lo consiguió", le cuenta a BBC Mundo desde Estados Unidos.

Mientras otros miembros de su familia paterna se fueron a la nación sudamericana, la familia materna, que era más pudiente, decidió quedarse en Europa.

Pero, tiempo después, se produciría el ascenso del nazismo. "Los llevaron a un campo de trabajos forzados en Rumania. No tenían comida ni medicinas. No los mataron".

"Lograron sobrevivir y también se fueron a Venezuela".

El ingeniero, que nació en Caracas en 1938, tiene "muchos recuerdos lindos" de su infancia allá.

Años después, su familia lo llevaría a vivir al Bronx, en Nueva York. Los recuerdos de esa época "no son nada bonitos como los de Venezuela".

Sus padres, que le hablaban en alemán, decidieron empezar a hacerlo en español. Eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y en su nuevo país, "la gente no quería oír alemán".

Entender el cerebro

La predicción de su maestra de primaria, dice Blum, "no fue mala para mí".

"Yo quería ser más inteligente", evoca el profesor sobre esa época. Y, por eso, le empezó a preguntar insistentemente a su padre qué podía hacer para lograrlo.

Manuel y Lenore se casaron cuando ella tenía 18 años y él 23. "Un día me dijo: 'Si entendieras cómo funciona tu cerebro, podrías ser más inteligente'.

A mis 8 años, recuerdo haber pensado: '¡Qué idea tan magnífica!'. Eso era exactamente lo que yo quería: entender mi cerebro".

"Desafortunadamente, mis notas eran malísimas. En cuarto grado saqué U en todas las materias, excepto en matemáticas y ciencias, que saqué mi primera S".

No sabía que significaban esas letras y cuando le preguntó a su papá, le respondió que U era una buena calificación y "una S aún mejor".

Después se enteraría de que U era unsatisfactory y S, satisfactory.

La matemática

El lazo con Venezuela continuó. De hecho, sus padres volvieron y vivieron varios años en Caracas.

En una ocasión, con 14 años, pasó unas vacaciones allá.

La pareja junto a su hijo, Avrim. "Un día, tocaron la puerta y cuando mi mamá abrió, recuerdo haber pensado: 'Esa es la muchacha más linda que he visto en mi vida'".

Al frente estaba Lenore Epstein, quien acompañaba a su madre a visitar a una amiga.

"Recuerdo lo mismo, también quedé impresionada con él", cuenta Lenore, quien se nos unió en la entrevista por Zoom.

Nacida en Estados Unidos, también vivió una época en la nación sudamericana y allí encontró su pasión por las matemáticas.

Ella es una leyenda.

"Ha realizado un trabajo influyente en lógica y criptografía, y formuló un modelo de computación completamente nuevo. Y aunque no se lo propuso, también ha dedicado gran parte de su tiempo a crear instituciones para ayudar a las mujeres a seguir sus pasos".

Así lo escribió Ben Brubaker en "The 'Accidental Activist' Who Changed the Face of Mathematics" ("La 'activista accidental' que cambió el rostro de las matemáticas") en Quanta Magazine.

Lenore y Manuel se casaron en 1961.

La moneda por teléfono

La pasión por la ciencia del joven Manuel aumentó y, con ella, vendrían muchos logros.

"Tuve la suerte de entrar al MIT. Allí aprendí a pensar".

Estudió ingeniería eléctrica en parte porque pensó que los circuitos eléctricos le ayudarían a comprender cómo funcionaba el cerebro. Después haría un doctorado en matemáticas.

Los dos científicos desarrollaron sus carreras en EE.UU. En 1981, escribió el artículo académico con el que comenzamos esta nota: "Coin flipping by telephone. A protocol for solving imposible problems" ("Lanzamiento de monedas por teléfono: un protocolo para resolver problemas imposibles"), en el que plantea el dilema de Alice, Bob y el carro.

Sheon Han lo abordó en "How this Turing Award–winning researcher became a legendary academic advisor" ("Cómo este investigador ganador del Premio Turing se convirtió en un consejero académico legendario"), que publicó en la revista MIT Technology Review.

"¿Cómo pueden dos partes participar en intercambios confiables a través de un canal de comunicación de tal manera que ninguna pueda hacer trampa?

Blum demostró que esto se puede lograr mediante el concepto de 'compromiso'. En una analogía simplificada, la idea es que Alice le da a Bob una caja cerrada con su predicción dentro, pero sin la llave. Esto evita que Alice altere su predicción y que Bob descubra su suposición anticipadamente. Una vez que Bob lanza la moneda, Alice le entrega la llave para abrir la caja".

Cuando le pregunto al profesor cómo se le ocurrió ese artículo, me responde: "Necesitábamos un 'Lanzamiento de monedas por teléfono' equitativo porque casi todos los algoritmos de la criptografía requieren de tal lanzamiento".

En nuestro día a día

En 1995, el ingeniero recibió el Premio Turing "en reconocimiento a sus contribuciones a los fundamentos de la teoría de la complejidad computacional y su aplicación a la criptografía y la verificación de programas".

Es el único ganador de esa distinción nacido en América Latina.

La teoría de la complejidad, indica el profesor Rivest, es "el estudio de lo que las computadoras pueden y no pueden hacer con recursos limitados, por ejemplo, de tiempo o espacio".

Avrim, el hijo de la pareja, también se convirtió en un científico de la computación. Aquí posa junto a sus padres. Se trata de un área que, aunque puede parecer abstracta, tiene un impacto práctico impresionante, me indica Han: "Sustenta la criptografía moderna, protegiendo todo, desde los mensajes privados hasta las transacciones financieras y la infraestructura más amplia de seguridad en internet".

"Más allá de la teoría", dice el programador, Blum también ayudó a desarrollar unas pruebas que ahora nos resultan muy familiares y que "demuestran que eres un humano en internet".

Fue así como, en 2003, presentó -junto a otros tres investigadores- "CAPTCHA, una prueba automatizada que los humanos pueden pasar, pero los programas informáticos actuales no".

El niño curioso no se va

El niño que quería entender cómo funcionaba su cerebro no ha dejado de acompañar a Blum.

"Por eso, empecé mis investigaciones con Lenore".

Juntos, en 2024, firmaron el artículo académico: "AI Consciousness is Inevitable: A Theoretical Computer Science Perspective" ("La conciencia de la IA es inevitable: Una perspectiva desde la informática teórica").

La destacada carrera de Lenore Blum en los campos de las matemáticas y la informática se expande seis décadas. Para el investigador, la "conciencia tiene que ver con la sensación fenoménica, en contraposición al mero conocimiento".

Desde muy joven, le llamaba la atención que podamos pensar y sentir.

Me dice que los robots de hoy en día pueden saber si tienen algo roto, dañado, pero no lo sienten.

"No es que quiera hacerlos sufrir", aclara.

Lo que quería, siendo joven, y lo que sigue "queriendo entender" es un sistema en el que "saber y sentir son dos cosas diferentes".

"Quería comprender qué tiene el humano en el cerebro que lo hace sufrir", es decir, qué es lo que posee que no se limita a saber que se ha lastimado. "¿Qué es lo que les falta a los robots para poder sufrir como los humanos?".

Un gran auditorio

Blum cita al filósofo David Chalmers, quien distingue entre un problema fácil y uno difícil.

En el caso del dolor, indica el profesor Blum, el problema fácil es construir un robot que sepa cuando está roto y el difícil es construir un robot que sienta dolor cuando se ha roto.

"Lenore y yo tenemos un modelo para entender la conciencia", afirma.

Se vieron por primera vez en Venezuela, se enamoraron y actualmente trabajan juntos. "Ese modelo es lo suficientemente simple como para explicarle a mi yo más joven, al niño de 10 años, lo que quería entender sobre lo que pasa dentro del cerebro".

"¿Y cómo se lo explicaría?", le pregunto.

"Le diría que dentro de la cabeza tenemos un auditorio grandísimo compuesto por unos 10 millones de personas que están mirando un escenario donde pasan cosas".

Esa es una idea que aprendió del psicólogo Bernard Baars, autor de "In the Theatre of Consciousness" ("En el teatro de la conciencia").

Ese libro de 1997, que combina la psicología y la ciencia del cerebro, presentó las ideas que científicos notables tenían sobre los procesos vinculados a la experiencia consciente y se centró en la metáfora de la mente como un teatro.

"Nuestro modelo matemático explica cómo trabaja ese auditorio", precisa el ingeniero.

"No es el modelo que un neurofisiólogo quisiera. Este es un modelo muy simple, el que un niño de 10 años hubiera querido tener y hubiera podido entender".

Con el micrófono

La cifra de 10 millones de personas en el auditorio que el profesor Blum nos invita a imaginar es porque en el cerebro hay 10 millones de columnas corticales, que son unas formaciones verticales que se extienden por la corteza cerebral.

"Cada columna tiene unas 1.000 neuronas y trabaja como un computador pequeñito", explica el investigador.

Pensemos que cada uno de esos computadores portátiles tiene una memoria cuya vida no supera los 50 años y que, al principio, no están conectados entre sí.

Marvin Minsky, quien fue una figura clave en el avance de la inteligencia artificial, fue el asesor de la tesis doctoral del profesor Blum. "Si uno de estos computadores tiene algo que decir, va al escenario y se lo transmite a los 10 millones de computadores o personas. Si otro computador o persona quiere responder, va al escenario y lo hace".

"Si dos personas en el auditorio conversan lo suficiente, crecerá una conexión entre las dos y podrán comunicarse sin tener que subir al escenario".

Ahora piensa en este ejemplo que te sonará familiar: vas a una fiesta y empiezas a hablar con alguien que tienes la certeza de que conoces, pero no recuerdas su nombre.

Lo que pasa en el auditorio es que hay una persona que decide hacer algo:

"Sube al escenario, agarra el micrófono y les transmite a las 10 millones de personas un mensaje: '¡Qué vergüenza! No recuerdo el nombre de esta persona. ¿Cómo se llama? ¡Ayúdenme!'.

Y las personas en el auditorio se ponen a pensar en eso. Una sube y dice: 'No sé el nombre, pero sé que la conocí en la escuela', otra más sube y da otra pista y así sucesivamente".

Modelo matemático

Cuando sales de la fiesta y vas camino a casa, de repente, te acuerdas del nombre.

"Y eso es muy interesante porque indica que al menos una de esos 10 millones de personas siguió pensando en eso, alguien en ese auditorio dio con el nombre porque se puso a trabajar duro para encontrarlo y tú no lo sabías, ibas conduciendo. De hecho, se te había olvidado el asunto hasta que de repente la respuesta salió de ese auditorio".

El matemático y criptógrafo Alan Turing fue pionero de la computación y teórico de la inteligencia artificial. La profesora Lenore explica que la persona que pidió ayuda, "al subirse al escenario y transmitirle al resto su inquietud, desencadenó otros recuerdos y así fue cómo salió el nombre".

"Eso es parte de nuestro modelo matemático que llamamos la Maquina Teórica de la Conciencia, the Conscious Turing Machine, que está inspirado en Turing, en la teoría moderna de la computación eficiente, y en la neurología".

El matemático inglés Alan Turing, considerado el creador de la informática moderna, ideó en los años 30 del siglo pasado la que se conoce como máquina de Turing, que es un modelo conceptual de computación, una máquina abstracta, no un aparato tangible.

"A pesar de su simplicidad, la máquina puede simular cualquier algoritmo informático, sin importar lo complicado que sea", señalan desde la Universidad de Cambridge.

En el ejemplo del auditorio, el profesor hace una comparación: cuando una persona está en el escenario transmitiendo una información a los otras 10 millones de personas "es igual a cuando uno le pone atención a algo y le surge un pensamiento".

"Aunque eso no explica cómo se siente el sufrimiento, sí permite saber que se tiene un dolor: la persona que sube al escenario dice, por ejemplo: 'Tengo un dolor terrible en mi pierna' y, así, todos en el auditorio saben que tiene ese dolor, aunque aún no lo padezcan. Entender cómo se sufre requiere más exploraciones en nuestro modelo".

El tema de la conciencia

El debate sobre qué es la conciencia es uno de los más antiguos e históricamente se asoció con la filosofía y la religión.

"Hubo una época en la que era un tabú en el ámbito científico estudiar la conciencia", cuenta la profesora Lenore.

Francis Crick ganó -junto a James Watson y Maurice Wilkins- el Premio Nobel de Medicina de 1962. Pero 30 años atrás, gracias a la influencia de varios factores, se dio un giro.

En 1995, Francis Crick, Premio Nobel de Medicina de 1962, publicó "The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul" ("La Hipótesis Asombrosa: La Búsqueda Científica del Alma").

"En ese libro, dijo que los neurocientíficos debían empezar a estudiar qué pasaba en el cerebro para que surgieran los sentimientos, las emociones. Con ese libro, Crick dio cierta autoridad para estudiar la conciencia", indica la matemática.

A eso se suma que en los años 90 se desarrollaron los aparatos para estudiar el cerebro (las imágenes por resonancia magnética funcional) y Baars publicó su libro sobre la conciencia.

Así, neurocientíficos, filósofos e investigadores de procesos cognitivos abrieron un nuevo campo de estudio científico enfocado en la conciencia.

Y los matemáticos se unieron.

Más allá de la eficacia

"Hay gente que mira el tema desde una perspectiva puramente matemática. Nosotros lo vemos desde la ciencia de la informática teórica, que es un tipo de matemática interesada en la computación", precisa la profesora Lenore.

La teoría de Turing explica funciones que se pueden computar eficazmente, pero no necesariamente eficientemente.

"La teoría moderna requiere que la computación sea eficiente", señala el ingeniero. Manuel Blum recuerda al neurofisiólogo Warren McCulloch como "la persona más importante de mi vida académica", ya que "me enseñó muchísimo".

Fue en los años 60 que ese campo empezó a preguntarse qué era factible hacer y cuán rápido se podía hacer.

"En un frase: ¿qué es posible solucionar eficientemente, no solo efectivamente, en términos matemáticos y computacionales?", apunta la académica.

Así, la teoría de la complejidad es clave en el modelo que los esposos Blum han desarrollado: qué se puede hacer con recursos limitados.

Para el científico no hay duda: "se puede usar la matemática para comprender la conciencia".

"Brillantez y bondad"

Han me cuenta que cuando preparaba su artículo para la MIT Technology Review sobre el profesor Blum, le emocionó notar la admiración que sus estudiantes sienten por él. "Lo adoran".

"Hay algo profundamente sutil en eso: una especie de legado intelectual arraigado no solo en la brillantez, sino en una auténtica bondad".

Mi conversación con los profesores Blum duró poco más de una hora y media.

En medio de ideas y conceptos complejos, recuerdo la afabilidad de ambos.

El ingeniero me habló en español y no fue difícil darme cuenta de su sentido del humor.

Al principio me pidió por favor que no lo llamara ni profesor ni doctor y que si lo volvía a hacer me diría "doctora Rodríguez". ("Nada más alejado de la realidad", le respondí).

Como no pude evitar dirigirme a él como profesor, en más de una ocasión me llamó "doctora" y bueno… ¿quién le discute a un admirado Premio Turing?