_- Fuentes: El Salto [Foto: Hoguera de libros en el patio de la Universidad Central de Madrid, abril de 1939]

¿Adónde iría a parar el maletín cargado de papeles y libros que Antonio Machado tuvo que abandonar en su huida desde Barcelona hacia la frontera francesa de Port Bou? Tal vez algún refugiado lo encontró e hizo con él, con su contenido, una fogata con la que calentarse en aquellos fríos y lluviosos días de febrero de 1939, o tal vez los papeles y libros de aquel poeta que habría de morir apenas unos días más tarde, lejos de su tierra, ligero de equipaje, estuvieran tan mojados que ni siquiera sirvieran ya para arder. Sea como fuere, siguieron el mismo curso que muchos otros documentos y libros durante la Guerra Civil: la destrucción y el olvido.

Es sabido el interés del franquismo por acabar con cualquier vestigio de memoria de la República española. A partir del 18 de julio de 1936, mientras las tropas sublevadas avanzaban o los grupos fascistas se hacían con el control de pueblos y ciudades, el asesinato de personas se simultaneaba con la eliminación de una profusa obra cultural escrita, mediante el expolio y la destrucción a través de diversos medios, preferentemente el fuego, con tal de no dejar rastro de la huella cultural del régimen democrático. Intelectuales y personas amantes de la cultura que lograron huir antes de caer en manos de esta hueste brutal y sanguinaria supieron desde el exilio del incendio o expolio que sufrieron sus queridos libros, como fue el caso de Juan Ramón Jiménez, quien denunció el saqueo de la biblioteca de su casa en la calle Padilla, número 38, de Madrid, donde había vivido junto a su esposa Zenobia Camprubí.

Un día de abril de 1939, recién ocupada la capital por los fascistas, tres falangistas se presentaron con una furgoneta a las puertas de la casa abandonada de Juan Ramón y cargaron con sus libros, repartiéndoselos entre ellos y con otros de su misma camada. Se autotitulaban intelectuales de Falange Española, y a la cabeza estaba Carlos Sentís, quien después fuera diputado con la UCD durante el Gobierno de Adolfo Suárez. Los otros dos falangistas eran Carlos Martínez Barbeito y Félix Ros. Juan Ramón denunció hasta su muerte este expolio y reclamó el botín a través de intermediarios como José María Pemán y Rafael Sánchez Mazas, sin que jamás recuperara nada de lo robado. Como producto del saqueo desapareció, también, el retrato que el pintor Daniel Vázquez-Díaz hizo de la cabeza del poeta en 1916, hoy día todavía en paradero desconocido.

El expolio de libros, el saqueo de las bibliotecas públicas y particulares, la condena al fuego de miles de volúmenes durante la guerra civil y la larga noche del franquismo gozan de pocos estudios en comparación con los destinados a la represión generalizada durante ese período de nuestro tiempo reciente que podríamos definir, parafraseando a Chaplin en El Gran Dictador, como un disparate de la Historia. Poco a poco se abre camino el estudio documental de este aspecto de la represión franquista, en el que destaca la revista Represura. Revista de Historia Contemporánea española en torno a la represión y la censura aplicadas al libro, editada por el Área de Literatura Española de la Universidad de Alcalá desde el año 2006. En esas fuentes bebe, en gran medida, el trabajo del historiador Francesc Tur El bibliocausto en la España de Franco (1936-1939), disponible en el portal de divulgación Ser Histórico y editado de modo gráfico por la editorial Piedra Papel Libros.

Extremadura no fue una excepción a ese bibliocausto. Pocos días después de entrar las tropas de Yagüe en Badajoz, el 14 de agosto de 1936, se generalizó el saqueo de librerías y bibliotecas. Así informaba el Jefe de la Biblioteca Provincial de Badajoz (JBP) a Javier Lasso de la Vega, encargado de la Jefatura de Archivos y Bibliotecas, organismo del Ministerio de Educación Nacional creado por los rebeldes a finales de 1938, en circular telegráfica de 28/03/1938 cursada sobre “la recogida de libros contrarios al movimiento nacional”.

El informe de la JBP de Badajoz decía, textualmente, “pocos días después de conquistada esta capital por las tropas nacionales, se realizó, por elementos hetereogéneos afectos al movimiento, una visita de inspección y requisa por todas las librerías y kioscos en los que se recogieron cuantos libros de carácter extremista y pornográfico fueron hallados y se reunieron en la Oficina de Censura Militar donde una vez comprobada su tendencia perniciosa fueron condenados al fuego” (citado en José Andrés de Blas, La Guerra Civil española y el mundo del libro, Madrid, 2004).

La información de la requisa y posterior destrucción mediante quema de la literatura “pornográfica” recogida en Badajoz, respondía a una Orden de 23/12/1936. Sin embargo, ya mucho antes, desde el inicio del golpe militar, se sucedieron diversas órdenes y circulares en este mismo sentido. En el periódico La Falange de Cáceres (órgano en Extremadura de Falange Española de las J.O.N.S.), del 3 de octubre de 1936, dirigido por Antonio Floriano Cumbreño, se publica la primera, la Orden del 4 de septiembre de 1936 (por un error tipográfico aparece 1636), en la que se da noticia de la “incautación y destrucción de obras socialistas y comunistas”.

Dicha destrucción se justificaba por la gestión durante los últimos años del Ministerio de Instrucción Pública, y especialmente de la Dirección General de Primera Enseñanza (órganos republicanos), la cual se califica como “perturbadora para la infancia”. Textualmente se dice de esa gestión republicana que “cubriéndola con un falso amor a la cultura, ha apoyado la publicación de obras de carácter marxista o comunista, con las que ha organizado bibliotecas ambulantes y de las que ha inundado las escuelas a costa del Tesoro público, constituyendo una labor funesta para la educación de la niñez”.

En la orden dictada se define como “un caso de salud pública hacer desaparecer todas esas publicaciones”, para lo cual y siempre siguiendo lo determinado por la Junta de Defensa Nacional, se acuerda que los gobernadores civiles, alcaldes y delegados gubernativos procedan de modo urgente y riguroso a la incautación “de cuantas obras de matiz socialista o comunista se hallen en bibliotecas ambulantes y escuelas”.

Muchas de esas obras acabarían alimentando, por los pueblos de la geografía española, las fogatas con los que se abrían o cerraban los actos de exaltación de Falange o algunas celebraciones religiosas.

Apenas unos días después, en la edición de La Falange de Cáceres del 6 de octubre de 1936, Rafael Sánchez Mazas publicaba un artículo en su primera página que, bajo el título de “Lo universitario y lo popular”, decía: “En línea de máxima necesitamos arrasar la cultura burguesa y volver a crear una cultura jerárquica y a la vez popular”.

Este periódico, La Falange de Cáceres, donde se publicaban artículos y poesías de intelectuales como Manuel Machado, da a conocer en su edición de 23 de octubre de 1936 una circular del Gobernador Civil, Fernando Vázquez, del 16 del mismo mes, “contra la pornografía y la blasfemia”, en la que se anuncia que la autoridad “no omitirá ninguno de los medios que tenga a su alcance, imponiendo sanciones a cuantos tengan en su poder libros o folletos que, sobre atentar al buen gusto, puedan servir como estrago de inteligencias que empiezan a formarse”, y llama a los alcaldes y agentes a sus órdenes, entre quienes se encontraban los maestros, “a reprimir de una manera enérgica y constante la tenencia de folletos o grabados a que hago referencia”.

Por último, en la cuarta página del número 77 de La Falange de Cáceres del 27 de noviembre de 1936, el SEU (Sindicato Español Universitario, de carácter fascista), envía un mensaje al camarada obrero: “En estos días habrás oído hablar de purificación de bibliotecas, de selección de lecturas; eso, camarada obrero, no lo necesitábamos nosotros, sino tú”.

Como afirma Ana Martínez Rus en Expolios, hogueras, infiernos, La represión del libro (1936-1951), “había que limpiar, purificar el país de las ideas subversivas que habían adulterado las esencias españolas. Se trataba de suprimir el pensamiento de los vencidos e imponer el de los vencedores” (revista Represura, Nº 8, febrero de 2013).

En Herrera de Alcántara (Cáceres) también se quemaron libros de la Biblioteca municipal durante los primeros días de la guerra. Francesc Tur (El bibliocausto en la España de Franco, 1936-1939), da noticia de la cita referida en el artículo de José Andrés de Blas ya mencionado. En un informe remitido el 29 de abril de 1938 por el Ayuntamiento de Herrera de Alcántara a la jefatura de Archivos y Bibliotecas, se dice textualmente: “Adjunto me complazco en remitirle relación nominal de las obras que hoy figuran en esta Biblioteca Municipal, después de una expurga (sic) verificada en los primeros días del Movimiento Glorioso, que se inutilizaron quemándolos”.

Andrés de Blas también deja constancia del expurgo de la Biblioteca de Alcántara (Cáceres), que contaba con fondos enviados por el Patronato de las Misiones Pedagógicas. En Informe remitido por la Comandancia de la Guardia Civil el 13 de diciembre de 1938, se dice de dicha Biblioteca que “al principio del Glorioso Movimiento Salvador de España se practicó una minuciosa revisión por orden de la autoridad local y fueron retirados e inutilizados algunos libros que procedían del mencionado patronato”.

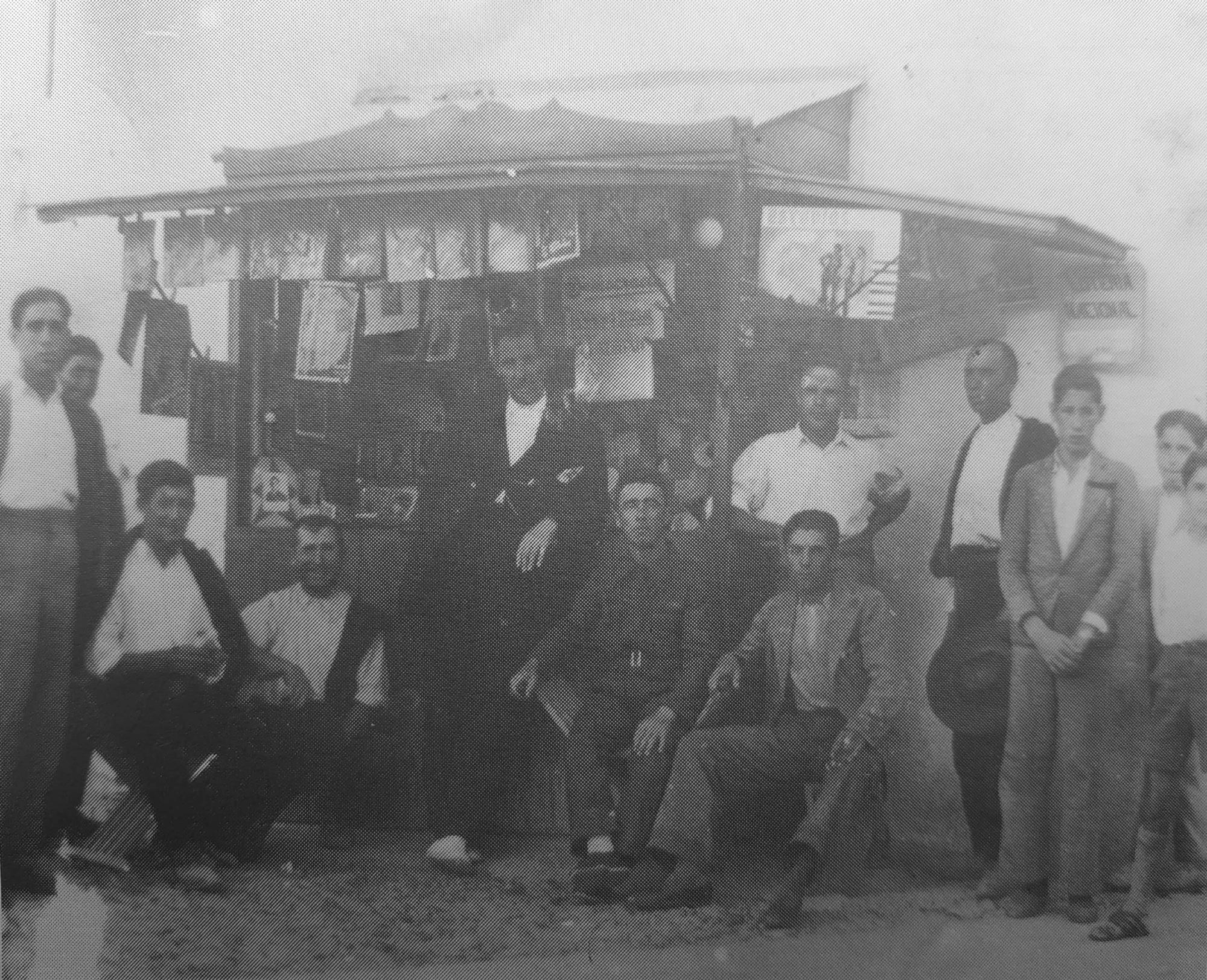

Como práctica acostumbrada, cuando las tropas rebeldes entraban en una localidad prendían a su paso fuego a los kioscos, ayudados por falangistas y otros paramilitares. Los kioscos se habían convertido en lugar habitual de reunión de obreros y gente humilde, donde en corrillo se discutían las noticias que traían las primeras planas de los periódicos y revistas, expuestas al aire libre, a disposición del público. Aparte de ello, ofrecían a la venta una literatura más asequible a la clase obrera, de carácter revolucionario, tal y como expresó en su libro sobre este tipo de establecimientos Gonzalo Santoja, La novela revolucionaria de kiosco (1905-1939), Ediciones Sial, 2000.

En Montijo (Badajoz), nada más tomar el pueblo los fascistas el 13 de agosto de 1936, destruyeron el kiosco de Juan Rodríguez Pérez, que estaba en la Plaza de la República (hoy de España) y cuya foto acompaña a este artículo, tomada junto a los datos del libro de Juan Carlos Molano Gragera, Introducción a la historia del movimiento obrero en Montijo, editado por la Agrupación del Partido Comunista de España en 1982.

Juan Rodríguez Pérez, el dueño del kiosco, se había significado políticamente como elemento de izquierdas. Fue detenido durante la huelga de campesinos de 1934, en cuyas movilizaciones Montijo destacó. El periódico Hoy del 3 de junio de ese año daba la noticia de la detención de Pedro Izquierdo y de Juan Rodríguez, ambos de Montijo. El primero, que era impresor, por haber hecho imprimir los manifiestos en sus talleres; el segundo, que era corresponsal de los periódicos de izquierdas, por recoger tales manifiestos “y guardarlos con intención, sin duda, de hacerlos repartir” (extraído de Juan Carlos Molano Gragera, Miguel Merino Rodríguez, dirigente obrero y alcalde de Montijo, 1893-1936, Diputación de Badajoz, 2002).

Juan Rodríguez Pérez, después de haber sido destruido su kiosco, fue asesinado a raíz de la represión que se sucedió en Montijo a partir de finales de agosto de 1936 y que dio comienzo con la festividad de su patrona. Echados sus restos en una fosa común, aún no han sido identificados.

En Montijo no solo se destruyó este kiosco. También se ejerció el expolio, expurgo y destrucción de bibliotecas. En un artículo publicado por Antonia Gómez Quintana (actualmente archivera municipal y anteriormente bibliotecaria) en la Revista de Ferias del año 2003, editada por el Ayuntamiento de Montijo, con el título “Caute legendo. La censura en la Biblioteca del Círculo de Artesanos El Progreso durante los años de la represión franquista”, se da constancia de la relación de libros de tendencias socialistas y comunistas, disponibles en los fondos bibliotecarios de los grupos escolares Giner de los Ríos y 14 de abril (hoy día aún con los nombres dados por el franquismo, Colegio Público Padre Manjón y CP Virgen de Barbaño), enviada al ayuntamiento por el Consejo Local de Primera Enseñanza en atención a la Orden del 4 de septiembre de 1936.

Durante los últimos meses de ese año se recogen en el libro de registro del Ayuntamiento la entrada de tales libros “para su destrucción”, procedentes de los grupos escolares y del Círculo de Artesanos El Progreso. Cabe decir que este Círculo de Artesanos había sido creado siguiendo el espíritu liberal de principios del siglo XX, por artesanos del pueblo, entre quienes se encontraban muchos republicanos y masones. En los primeros días de la guerra este Círculo (hoy día El Casino de la plaza), fue ocupado por los falangistas y utilizado como cuartel general. En él se elaboraban las listas negras que determinaban quiénes debían morir asesinados en las tapias del cementerio.

Según lo expresado en el artículo de Gómez Quintana, en un escrito enviado con fecha de 30 de septiembre de 1936 por el alcalde de Montijo al nuevo presidente del Círculo de Artesanos, le comunica que de la relación de obras de dicho Círculo El Progreso han sido inutilizadas las siguientes: El capital, de Carlos Marx; El derecho de asociación en España, anónimo; Raíz y decoro de España, de Gregorio Marañón; Amor, conveniencia y eugenesia, también de Gregorio Marañón; La persona social, de Giner de los Ríos; Constitución de la República española, de Fernández de Asúa; El Tratado social, de Juan Jacobo Rousseau. Posteriormente, en noviembre, se destruirán también las obras Viaje en vuelo España-América, de Miguel España, y El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca.

La destrucción de los libros mediante el fuego iba más allá del acto como ejercicio de purificación: cualquiera que los poseyera o hubiera poseído y leído era sospechoso y, por tanto, candidato a morir asesinado en una cuneta. Fue lo que le pasó al maestro de Jaraíz de la Vera Severiano Núñez García.

Según relatan Mariano Boza Puerta y Miguel Ángel Sánchez Herrador en El martirio de los libros: una aproximación a la destrucción bibliográfica durante la Guerra Civil, publicado en Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Nº 86-87, 2007, este maestro de Jaraíz de la Vera (Cáceres) contaba con una pequeña biblioteca de carácter liberal y progresista que fue incautada por la Guardia Civil cuando la CEDA ganó las elecciones en 1934. Posteriormente, cuando el Frente Popular ganó las de febrero de 1936, el maestro reclamó sus libros, que le fueron devueltos, pero con motivo del golpe de estado de julio de ese año él mismo los destruyó, junto a revistas comprometedoras. Sin embargo, ya era demasiado tarde pues se había significado políticamente al reclamar la devolución de los libros, por lo que fue apresado por falangistas y guardias civiles y asesinado el 16 de septiembre de 1936 frente a las tapias del cementerio de Plasencia. Su cuerpo, en el que se encontraron 20 impactos de bala, fue echado en una fosa común donde se descubrieron evidencias de 85 cadáveres. Hoy día Severiano Núñez García, maestro amante de los libros, cuenta a modo de homenaje con su nombre dado a una calle en su pueblo natal, Barrado.

La destrucción de libros y bibliotecas enteras continuó durante toda la guerra civil, como signo de un régimen totalitario que reducía a cenizas todo pasado comprometedor. El colofón lo puso el bibliocausto del domingo 30 de abril de 1939, apenas un mes después de terminada la guerra, organizado por el SEU de Falange Española en el patio de la Universidad Central de Madrid para celebrar el Día del libro del primer año de La Victoria. Allí el catedrático de Derecho Antonio de Luna abrió un acto donde ardieron, en una inmensa hoguera, cientos de libros, revistas y periódicos. Antonio de Luna, según la información publicada por diversos diarios el 2 de mayo, leyó pasajes de El Quijote mientras los libros ardían, recitando el índice de los autores herejes condenados a la hoguera: Sabino Arana, Juan Jacobo Rousseau, Carlos Marx, Voltaire, Lamartine, Maximo Gorki, Remarque, Freud, Heraldo de Madrid…

Manuel Rivas escribió una excelente novela (Los libros arden mal) que parte del hecho real de la quema de libros en A Coruña, a principios de la guerra. En este relato se narra las vicisitudes que corrieron diversas bibliotecas a partir del golpe de estado, entre ellas el expolio de la que fuera del presidente del Consejo de Ministros de la República, Santiago Casares Quiroga, o de las bibliotecas libertarias de los ateneos populares. Hacia el final de la obra, uno de los personajes que asistió a la hoguera de aquel 19 de agosto de 1936 frente al Club Náutico, orquestada por los falangistas de la ciudad, afirma que los libros ardieron durante dos días enteros. Preguntado por aquella hecatombe cultural, el personaje responde:

-Los restos. Los despojos de los libros. Desprendían un olor a carne muerta.

Fuente: