_- El 31 de marzo de 1898, Eleanor subió a su habitación, se tomó una dosis de ácido prúsico y se acostó.

"Querido, muy pronto habrá terminado todo. Mi última palabra para ti es la misma que he dicho durante todos estos largos y tristes años, amor", decía una nota que había dejado.

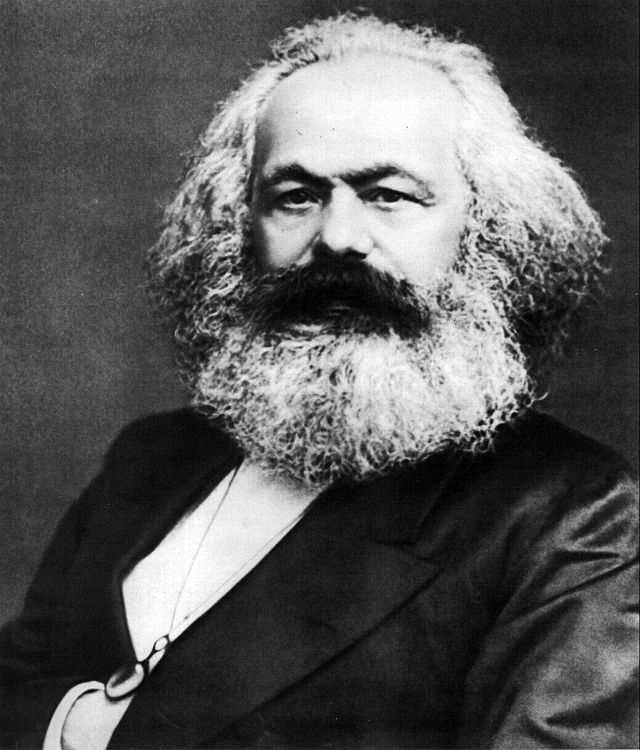

Tras la muerte de Karl Marx, su hija menor se había enamorado perdidamente de un científico y revolucionario llamado Edward Aveling.

Mantuvieron una relación durante más de 10 años, pero en el verano previo a su muerte, Aveling la había abandonado por una joven actriz con quien se casó.

Esa traición fue un golpe durísimo.

"El 31 de marzo de 1898, regresó a la casa de Eleanor en Sydenham, probablemente para intentar extorsionarla por dinero o amenazarla con exponer la verdad sobre el hijo 'secreto' de (Karl) Marx", contó Faith Evans, traductora de The Daughters of Karl Marx: Family Correspondence 1866-98 ("Las hijas de Karl Marx: Correspondencia familiar 1866-1898"), en un artículo de The Independent.

Se cree que cuando Aveling salió del lugar, Eleanor decidió terminar con su vida.

Pese a que es imposible determinar con precisión qué ocurrió ese jueves en esa casa londinense, trascendió que Eleanor le había pedido a su empleada que fuera a la farmacia con un papel dentro de un sobre.

"Por favor, entregar al portador cloroformo y una cantidad pequeña de ácido prúsico para perro", decía la orden, según relata Rachel Holmes en su libro Eleanor Marx: A life ("Eleanor Marx: Una vida").

La prescripción tenía las iniciales "EA" y una tarjeta del Dr. Aveling.

La empleada regresó con un paquete y se lo entregó a Eleanor, quien tenía 43 años.

Laura, la del medio

El 25 de noviembre de 1911, la segunda hija de Karl Marx, Laura, salió a dar un paseo por París con su esposo Paul Lafargue.

Laura tradujo buena parte del trabajo de su padre al francés.

"Van al cine, se compran un dulce en una pastelería, caminan y cuando regresan a su casa, se suicidan", le cuenta a BBC Mundo Juan Manuel Aragüés, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Zaragoza.

"Habían planificado al milímetro su decisión de suicidarse".

Incluso, como narra el periodista de BBC Mundo Lioman Lima, "antes de entrar en su habitación, Paul y Laura dejaron comida y agua para varios días para su perro, Nino".

Llevaban casados más de 40 años y se cree que la decisión de acabar con sus vidas la habían tomado mucho tiempo antes, al parecer, por el temor a una vejez limitante.

Sus vidas, especialmente la de Laura, habían quedado dramáticamente marcadas por la muerte de sus tres hijos, quienes fallecieron siendo muy pequeños.

"Uno puede entender desde una perspectiva abstracta las estadísticas de la mortalidad infantil en el siglo XIX, pero cuando te concentras en familias o parejas de manera individual, es cuando realmente te das cuenta de la escala del problema. Cuán devastador podía ser perder a los hijos tan pequeños", reflexiona en conversación con BBC Mundo David Leopold, profesor asociado de Teoría Política de la Universidad de Oxford.

Laura tenía 66 años y su esposo, 69, cuando le dejaron su suerte al ácido de cianuro.

"Estando sano de cuerpo y espíritu, me quito la vida antes de que la despiadada vejez, que me ha arrebatado los placeres y las alegrías uno tras otro, y que me ha estado despojando de mis fuerzas físicas e intelectuales, pueda paralizar mi energía y quebrar mi voluntad, haciéndome una carga para mí y los demás", decía uno de los fragmentos de la nota que dejó Lafargue.

Su muerte, señala Aragüés, generó una enorme convulsión en el movimiento obrero, porque eran dos de sus referentes.

Su entierro en París se convirtió en una manifestación política a la que asistieron figuras como Vladimir Lenin.

Jenny, la mayor

De niña, la salud de Jenny o Jennychen, como la llamaban, era un poco frágil.

Jenny falleció en Francia en 1883; dos meses después su padre moriría en Londres. Esta imagen es de 1866.

Nació en 1844 y se casó con el activista francés Charles Longuet en 1872.

Como sus padres, la pareja enfrentó problemas financieros, pero con el tiempo logró estabilizarse.

La vida de Jenny fue golpeada por la enfermedad y la muerte de dos de sus seis hijos cuando eran pequeños.

De acuerdo con Saul Padover, autor del libro Karl Marx: An Intimate Biography ("Karl Marx: una biografía íntima"), en septiembre de 1882 Jenny dio a luz a su única hija.

Cuatro meses después, a la edad de 38 años, moriría de cáncer de vejiga en Francia, donde se había radicado con su familia.

Karl Marx se encontraba muy enfermo en Londres y no pudo viajar para el funeral. Dos meses después, el gran filósofo del comunismo también fallecería.

Su estado de salud era delicado y había empeorado con la muerte, en diciembre de 1881, de su gran referente: su esposa. Un año después, perdería a su hija.

El efecto fue devastador: "Gente que lo conoció dijo que ahí fue cuando perdió el deseo de vivir", reflexiona Leopold.

Algunos autores, como Gareth Stedman Jones, profesor de Historia de las Ideas en la Universidad Queen Mary, creen que Jenny llegó a ser "la hija favorita de Marx".

Tiempos difíciles

Marx y Jenny tuvieron siete hijos, pero solo Jenny, Laura y Eleanor llegaron a la edad adulta.

Jenny von Westphalen estuvo casada con Marx durante 38 años y fue clave para su obra.

"Si tuviese que empezar de nuevo, (Marx) declaró, hubiese elegido la misma vida de un revolucionario, pero no se hubiese casado: su esposa sufrió demasiado y le angustiaba que sus hijas se expusieran a la misma suerte", escribió Victor G. Kiernan, quien fue profesor emérito de Historia de la Universidad de Edimburgo, en un artículo sobre las hermanas publicado en 1982 en la revista London Review of Books.

"Había mala salud en la familia", señaló el destacado historiador británico. Dos de las hijas sufrían de insomnio, "entre otras dolencias".

Hubo un período en el que los Marx vivieron en una pobreza angustiante.

El profesor Aragüés recuerda que en Londres, cuando murió uno de los hijos, la familia no tenía dinero para comprar el ataúd.

"Jenny, desesperada, le pide a un vecino francés dinero prestado para poder enterrar a su hijo", indica el docente.

Marx era consciente, explica el académico español, de que con su decisión de dedicarse a la filosofía y al servicio de un movimiento político, había arrastrado a Jenny a una situación muy dura.

"Los cambios de domicilio eran una constante. Jenny nace en París en momentos muy difíciles para la familia porque poco tiempo después son expulsados".

"Laura nace en Bruselas, donde son perseguidos por la policía. De hecho, Marx tiene que empeñar el abrigo para tener algo de dinero", recuerda el experto.

"Un padre devoto"

Pero, después de esos años tan arduos, las circunstancias financieras de la familia mejoraron gracias, en gran parte, al amigo y camarada político de Marx, el filósofo Federico Engels, quien los ayudó económicamente.

La esposa de Marx fue parte de una prominente familia de la aristocracia alemana (entonces Prusia)

"Tenemos pocos reportes de cómo era la vida doméstica, pero la impresión que dejan es que Marx fue un padre devoto y muy cercano a sus hijas", señala Leopold, quien es autor de The Young Karl Marx ("El joven Karl Marx").

"Hay testimonios de gente que visitaba la casa y recordaba a sus hijas jugando al caballito con él".

"Hay un contraste entre su infancia y su vida familiar feliz y la trágica dimensión de sus vidas adultas", reflexiona.

De acuerdo con el experto, la vida de los Marx fue más convencional de lo que uno podría pensar: "Marx no era un bohemio".

Pese a sus visiones políticas, sus hijas tuvieron una crianza burguesa: había lecciones de piano, canto, francés, italiano, dibujo.

Marx y Jenny querían que sus hijas fuesen independientes financieramente y cultas.

La devoción, dice Leopold, era mutua: de los padres hacia las hijas y de ellas hacia sus padres y eso se haría evidente con el transcurrir de los años.

La empresa colectiva de Marx

Esa devoción llevó a que se estableciera una especie de "sociedad" en la que todos estaban involucrados en el proceso de producción teórica, reflexiona el profesor Aragüés.

El ambiente familiar ayudó a que Marx se dedicara a su pensamiento filosófico y a materializar su obra.

"El nombre que aparece en la obra es el de Karl Marx pero no hay ninguna duda del papel importante que desempeñan las cuatro mujeres que están alrededor de él en ese proceso", indica.

"Su esposa parecía ser la única capaz de entender la endiablada letra de Marx".

Con mucha paciencia Jenny pasaba a limpio muchos de sus manuscritos. Pero también fue una escritora y pensadora política con mérito propio.

Sus hijas desempeñaron la labor de acopio de información y de traducción de sus obras, que escribió principalmente en alemán.

"Era como una empresa colectiva. Eran conscientes de que había un trabajo teórico y político que hacer y ellas lo desempeñaban", señala el docente.

"Pero no se trata de un papel secundario de apoyar al padre, sino que en las tres encontramos una dimensión propia".

Desde el periodismo

A la hija mayor, Jenny, le preocupaba lo que estaba sucediendo en Irlanda, no solo por la crisis económica que afectaba a miles de familias de la clase trabajadora sino por la tensión nacionalista que crecía contra el dominio británico.

Charles Longuet fue un líder socialista francés que se casó con la hija mayor de Marx, Jenny.

Escribió varios artículos periodísticos para denunciar el maltrato a los prisioneros políticos irlandeses por parte de las fuerzas británicas, señala Leopold.

También publicó textos en la prensa socialista y apoyó a los refugiados que eran perseguidos tras la Comuna de París que buscaban protección en Inglaterra, indica el profesor.

Y es que Londres y, como lo cuenta Aragüés, la casa de Marx se habían convertido en un centro de peregrinación de revolucionarios de todo el mundo.

La Comuna de París fue un movimiento revolucionario que gobernó la ciudad por dos meses en 1871 y el esposo de Jenny había sido una de sus figuras destacadas.

El compromiso revolucionario

Laura no solo fue clave para traducir el trabajo de su padre al francés.

Laura y su esposo están enterrados en el cementerio Père-Lachaise de París.

Su esposo, Lafargue, quien había nacido en Cuba, también fue un líder revolucionario en el alzamiento francés.

De acuerdo con Aragüés, Laura tuvo un vínculo muy estrecho con la Comuna de París.

La pareja vivía en Burdeos, cuando, en abril de 1871, el esposo decidió irse a París.

En mayo, estallaría la Comuna y Lafargue "se queda para participar en el movimiento revolucionario".

Laura le envió una carta a sus hermanas en la que les dijo:

“En cuanto a Paul no sé qué pensar. Claramente cuando se fue no tenía la intención de estar tanto tiempo fuera pero es posible que no pueda volver, aunque lo desee, o tal vez la visión de las barricadas le haya tentado a seguir allí para luchar. No debería sorprenderme y no me importaría porque si yo estuviera allí con él podría luchar también”.

Tras leer el fragmento, Aragüés añade: "Su compromiso político era impresionante y acababa de tener un niño".

Cuando la comuna fue derrotada, Lafargue salió huyendo y se llevó a su familia a los Pirineos.

"Tras recibir información de que iban a ser arrestados, pasan a España. Pero allí lo detienen por unos meses", cuenta el académico.

Cuando fue liberado, se fueron unos meses a Madrid, donde desempeñan un rol clave en la creación del Partido Socialista Obrero Español.

"El hijo muere y es enterrado en Madrid", cuenta el profesor.

Las ideas

Jones, quien es autor de Karl Marx: Greatness and Illusion ("Karl Marx: Ilusión y grandeza"), le dice a BBC Mundo que las ideas políticas de Laura eran más cercanas a las de Marx.

El mismo Engels estaba impresionado.

Federico Engels mantuvo una relación muy cercana con las hijas de Marx, incluso después de la muerte del padre.

"Contamos con correspondencia, tras la muerte de Marx, que se escribieron ella, su esposo y Engels y es muy claro a partir de esas cartas que no es una mera espectadora del activismo político, ella es una participante activa del movimiento", indica Leopold.

De hecho, para Engels, Lafargue "no era de fiar", en cambio, "vio que el juicio político de Laura era mucho más superior que el de su esposo".

"Laura escribe sobre los acontecimientos políticos contemporáneos y su involucramiento con el movimiento socialista es muy serio y significativo", explica el profesor de la Universidad de Oxford.

Una pionera del feminismo

La hija menor de Marx, Eleanor, había sufrido años de mentiras y promesas falsas de Aveling, quien le habló de matrimonio e hijos.

Eleanor Marx fue muy activa en el movimiento obrero no solo británico sino que buscaba su internacionalización.

"Ha habido una gran especulación: ¿fue suicidio o fue un asesinato? Sea cual sea el caso, Edward Aveling desempeñó el papel de su abusador", reflexionaron Harrison Fluss y Sam Miller en The Legacy of Eleanor Marx ("El legado de Eleanor Marx"), artículo publicado en la revista Jacobin.

"Eleanor Marx no debe ser definida por su muerte, ni debe ser reducida al abuso que sufrió. Debe ser recordada y celebrada como la mujer radical que era: una pionera del feminismo marxista", señalaron los autores.

En eso sí hay consenso: Eleanor, o Tussy, como la llamaban desde niña, llegó a convertirse en una líder social que trabajó para establecer los primeros sindicatos de mujeres.

"Ella entendía lo que sucedía en los sindicatos y se preguntaba: ¿cómo están participando las mujeres?", le dijo Holmes al programa de la BBC Free Thinking.

Una ilustración de Gennaro Amato en la que se observa a Eleanor en una movilización de trabajadores en mayo de 1890.

Se concentró en entender cómo la estructura económica estaba construida sobre una división de roles en la que los salarios bajos eran para las mujeres, explicó la autora.

Abogó por el cuidado de los hijos de las madres trabajadoras y por la educación obligatoria y no hablaba de reformas, sino de cambios estructurales.

No solo promovió los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, sino que puso en la agenda pública temas de salud que las afectaban.

De acuerdo con Holmes, también luchó para que hubiese un reconocimiento internacional de la unidad entre los trabajadores.

Una de las consignas que defendió fue la implementación de las jornadas de 8 horas diarias para los trabajadores en Reino Unido y en Europa.

Eleanor salía a las calles, hablaba con los trabajadores para entender sus preocupaciones y participaba como oradora en movilizaciones.

Y también fue una colaboradora muy cercana de su padre.

Aunque ella, como sus hermanas, adoraba a Marx, llegó a sentir que haberse quedado con él y haberse dedicado a ayudarlo con su obra se había convertido en una especie de carga en su juventud, reflexiona Jones.

Las parejas

Tanto Marx como su esposa tenían caracteres fuertes y quizás una muestra de ello es la actitud que asumieron frente a las parejas que sus hijas escogieron.

Paul Lafargue fue periodista, escritor político y revolucionario nacido en Cuba. Fue el autor del ensayo: "El derecho a la pereza".

"Marx no quería que sus hijas fueran pobres, deseaba que tuvieran matrimonios felices", cuenta Leopold.

Jones dice que ninguno de los dos padres aprobaron a Longuet ni a Lafargue como compañeros de Jenny y Laura respectivamente.

"Lafargue era más cercano en su ideas políticas a Marx, aunque el mismo Marx se quejó y dijo que si eso era ser marxista, él no era marxista", indica el autor.

Aragüés recuerda que a Lafargue, Marx "le recriminó su forma de hablar y sus ciertos aires burgueses".

En lo político, Longuet se volvió más moderado y apuntaba a la socialdemocracia. En la vida familiar, se cree que no fue un compañero ejemplar.

"El esposo de Jenny era un esposo convencional para la época, con las connotaciones negativas que eso implica", reflexiona Leopold.

De acuerdo con Emma Griffin, historiadora en la Universidad de East Anglia, Jenny y Laura se casaron con "hombres muy similares, que tenían la ambición de ser escritores, creadores, de dejar una marca en el mundo".

Pero que, la mayor parte del tiempo, no eran una fuente confiable para sostener a las familias, señaló en el programa de la BBC.

A Marx y a su esposa les costó aún más aceptar a Prosper-Olivier Lissagaray, un revolucionario francés del que la hija menor se había enamorado cuando era una adolescente.

"No está clara la hostilidad hacia Lissagaray, pero se sabe que era 20 años mayor que Eleanor", señala Jones.

Sin embargo, se cree que terminaron cediendo y fue Eleanor quien decidió no continuar con la relación.

El legado de las Marx

Jenny, Laura y Eleanor fueron fundamentales para la difusión de las ideas de su padre.

Marx fue enterrado en el cementerio de Highgate en Londres.

"Las hijas de Marx tienen un perfil propio, evidentemente ensombrecido por la enorme figura del padre pero no se puede desdeñar en absoluto el papel que desempeñan tanto en el ámbito práctico, como en la dimensión creadora", señala el profesor Aragüés.

"Más allá de los trágicos finales, lo que hay que subrayar son las vidas de tres mujeres tremendamente interesantes, con ideas muy claras, con un compromiso social y político muy potente. Más allá de la penuria con la que pudieron haber vivido sacaron partido de un momento histórico muy importante".

"Son vidas duras truncadas por la enfermedad, el desengaño, la pérdida de hijos, pero al mismo tiempo con la luz de su enorme valía teórica y práctica y pueden ser colocadas sin ninguna duda en la historia del siglo XIX como un referente del pensamiento protagonizado por mujeres".

De hecho, reflexiona el profesor español, acompañar a uno de los filósofos y teóricos políticos más relevantes de la historia y ser una parte muy importante de su trabajo, "creo que no ha sido suficientemente resaltado".

BBC.