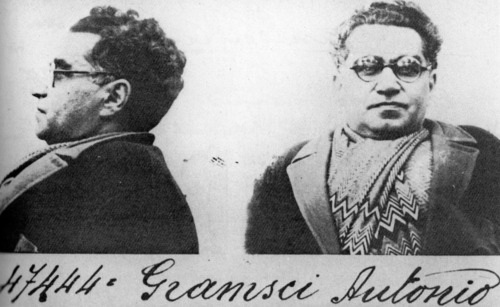

Fuentes: Rebelión [Imagen: Retrato de Gramsci realizado con técnica mixta digital/tinta por Francesco Sulis para el Diccionario Gramsciano (2022)]

En esta nueva entrega del Centenario Manuel Sacristán reproducimos un texto de Manuel Sacristán sobre la formación del marxismo en Gramsci.

Nota del editor.- Este texto, publicado en Realidad (1967), es una versión transcrita y corregida por el propio Sacristán pronunciada en el Ateneo de Pontevedra en el mismo año de 1967. El texto se incluyó posteriormente en dos antologías: Actualidad del pensamiento político de Gramsci (Grijalbo, 1977), seleccionada por Francisco Fernández Buey, y posteriormente en Sobre Marx y marxismo. La edición crítica de Gerratana de los Quaderni es posterior.

Hace 30 años daba Radio Barcelona la noticia de la muerte de Antonio Gramsci (el día 27 de abril de 1937, a los 46 años de edad y a los seis días de haber cumplido condena bajo el primero de los fascismos europeos). La obra de Gramsci es el origen del interesante marxismo italiano contemporáneo, y sigue presente en él incluso cuando éste se hace crítico y polémico respecto de su verdadero fundador. Gramsci es un clásico marxista de los mejor leídos, de los menos embalsamados. Eso explica la varia complejidad de la literatura gramsciana. De los numerosos temas propuestos y mejor o peor resueltos por esa abundante literatura (a la que sigue faltando, sin embargo, la base de una verdadera edición crítica, todavía en preparación), se va a discutir en estas líneas uno muy limitado, que no rebasa en mucho la juventud del pensador político: la formación del marxismo de Gramsci puede, en efecto, considerarse ultimada en lo esencial en la época de L’Ordine Nuovo (1919-1920), seis años antes de la detención (8-XI-1926) que no acabaría prácticamente sino con su muerte[1].

Pero no es forzoso que esa limitación arrebate todo interés al asunto. Hay más bien dos razones para admitir que éste merece consideración: primera, que seguir la formación del marxismo de Gramsci obliga a describir un caso realmente difícil de recuperación y de reelaboración de la inspiración marxiana en un marco de ideas y creencias sumamente desfavorables a ella; segunda, que, como balance de la descripción de esa experiencia, puede tal vez señalarse algún importante problema pendiente en el pensamiento socialista contemporáneo, problema identificado y abierto en la obra de Gramsci, y no resuelto en ella, probablemente porque todo auténtico pensador descubre problemas más allá de sus soluciones.

Ya en 1910, apenas bachiller y todavía en Cerdeña, Gramsci ha leído algo de Marx –«por curiosidad intelectual»–. La puntualización –del propio Gramsci– es de interés, porque el joven está ya entonces interesado por el movimiento social de la época y empieza a insertarse en él. Lo hará plenamente muy poco después de empezar sus estudios superiores –interrumpidos luego por la dedicación política–, en la universidad de Turín. Y desde el año siguiente será un socialista activo ya con cierta responsabilidad de dirigente, sobre todo en la prensa.

Pero si se recuerda el ambiente cultural italiano de esos años, no tiene nada de paradójico el que un joven socialista, revolucionario por su primera inspiración política, no lea a Marx por consolidar su pensamiento revolucionario, sino por cumplir intelectualmente, «por curiosidad intelectual»: la formación de Gramsci es la del idealismo italiano dominante en la época. Su autor principal, especialmente cuando, pasada la adolescencia, el pensamiento de Gramsci busca rigor, es Croce; también Gentile, en menor medida[2]. De estos autores conservará Gramsci durante mucho tiempo algunos unilaterales modos de leer a Marx. De Croce es, por ejemplo, la idea de que el materialismo histórico de Marx no es ni ciencia ni doctrina práctica revolucionaria, sino un conjunto de «cánones» para la interpretación del pasado. Por curiosa que pueda parecer esa interpretación de Marx a un lector posterior a Lenin, ella es muy comprensible en el ambiente cultural de la Italia de principios de siglo. Por un lado, el trivial positivismo de autores con una considerable vigencia, como Loria[3] –que explicaba la historia en clave de determinismo fisiológico para acabar, obviamente, en la clásica glorificación positivista de lo dado–, movía por reacción al joven revolucionario a buscar el camino de su pensamiento en el sentido más opuesto imaginable: el idealismo. Por otro lado, el marxismo oficial de la socialdemocracia de la época era pura y simplemente un positivismo más: mero mecanicismo economicista en la teoría y colaboracionismo reformista en la práctica. Era natural que, si eso se tomaba por exposición correcta del pensamiento de Marx, un joven pensador y político de tendencia revolucionaria apelara entusiásticamente a algún idealismo.

Unas pocas líneas del primer artículo importante de Gramsci en Turín (IGP 31-X-1914, SG 3-7) pueden ilustrar el resultado de esa situación. En esas líneas habla Gramsci de «los revolucionarios que conciben la historia como creación de su propio espíritu, hecha por una serie ininterrumpida de tirones aplicados a las demás fuerzas activas y pasivas de la sociedad, y preparan el máximo de condiciones favorables para el tirón definitivo». La descripción de esos revolucionarios es sin duda autodescripción; y no hay siquiera la necesidad de comentar el idealismo de esa histórica creación del espíritu de los revolucionarios. Con incoherencia nada nueva en el socialismo moralista, se añaden a esa historia espiritual las «condiciones» (materiales), el resto marxista que le ha comunicado la tradición del movimiento obrero y del que el responsable periodista militante no puede desprenderse porque se lo impone la experiencia directa de las luchas sociales. Y ya en esta época tiene Gramsci bastantes experiencias directas de esa naturaleza.

No es que falte al Gramsci de los años 14-17 todo conocimiento serio de Marx y de su real inspiración revolucionaria. A las lecturas primerizas «por curiosidad intelectual» se han sumado sin duda muchas otras, desde el Manifiesto hasta –sorprendentemente– algunos escritos juveniles del creador del socialismo crítico o, como suele decirse, «científico». En esa época Gramsci presta también atención a problemas sociológicos, y su percepción de la lucha de clases es aguda (cfr. IGP 9-XII-1916, SG 48-53). Pero su dominio del pensamiento de Marx es escaso. En los textos gramscianos de la época abundan las malas interpretaciones (hasta del concepto de plusvalía: A 16-1-1916, SG 58), y de vez en cuando se encuentra en ellos alguna extraña combinación de palabras que, de no ser erratas[4], son crasos sinsentidos (ejemplo «acumulación de modos de producción»). Es claro que en Turín, bajo la influencia de socialistas revolucionarios con más tradición marxista y bajo la del movimiento obrero mismo, con su sindicato y su gran cooperativa, Gramsci se esfuerza por asimilar elementos marxianos a su juvenil esquema revolucionario. En algún momento se acerca incluso a la solución mejor y más profunda de lo que será su largo forcejeo con la obra de Marx, como ocurre en el artículo «Sofismi curialeschi» A 3-IV-1916, SG 101-102). En ese artículo da cuenta Gramsci de una carta recibida (de un compañero) en la que se dice que no hay por qué preocuparse de los enormes beneficios de la Fiat, pues esa concepción propia del capitalismo hará posible la gran industria y el paso al socialismo. Gramsci contesta que ese es un viejo sofisma reformista del que «se sabe dónde empieza pero no dónde termina».

Es verdad que el proletariado está interesado en la gran industria, porque ésta favorece la delimitación antagónica de las clases. Pero el incremento del capitalismo está condicionado por la explotación de los obreros, y, por tanto, hay que oponerse a sus consecuencias inmediatas. «En resolución», concluye Gramsci, el remitente de la carta «se queda con Ricardo (…) y con su fatalismo. Nosotros, en cambio, estamos con Marx y estamos dispuestos a contribuir al desarrollo del capitalismo, a la concentración económica, a la gran industria, a la ampliación de las antítesis de clase, luchando contra los capitalistas, denunciando sus delitos, las formas de explotación innoble, la acumulación de riquezas individuales…» Es claro que esas líneas implican una plausible interpretación de Marx desde el punto de vista del problema que la obra de éste plantea a Gramsci: la integración del análisis histórico-económico con la acción revolucionaria. El Capital –dicen implícitamente esas líneas– no es sólo análisis teórico, sino también praxeología, doctrina de acción revolucionaria.

Pero momentos como el recordado son del todo excepcionales en el pensamiento del Gramsci joven. Acaso por la urgencia periodística con que escribe, y también sin duda por la influencia de aquellos «burgueses auténticos como Garofalo y Croce» que han «impreso huellas imborrables» en el «desarrollo doctrinal del marxismo» (A 20-VII-1916, SM 203), Gramsci no puede aún seguir por aquella vía y resuelve por lo general su problema con Marx en esa época mediante mezclas sin sintetizar del principio revolucionario-idealista y el «saber» histórico-económico de Marx. Un texto de 1915 (IGP 13-XI, SG 7) –escrito, por cierto, para comentar el Congreso de aquel año del Partido Socialista Obrero Español–, es característico de la situación general del pensamiento de Gramsci en la época: «Para nosotros la Internacional es un acto del espíritu, es el conocimiento que tienen (cuando lo tienen) los proletarios de todo el mundo de que constituyen una unidad, un haz de fuerzas concordemente orientado, dentro de la variedad de las entidades nacionales, hacia una finalidad común, la sustitución del factor capital por el factor producción en el dinamismo de la historia, la irrupción violenta de la clase proletaria, hasta ahora sin historia o con historia potencial, en el enorme movimiento que produce la vida del mundo». La copresencia de conceptos económicos con una concepción de la historia tan idealista que estima fuera de ésta a las masas anónimas es realmente difícil y chirriante.

Cuando, al final de este período juvenil, Gramsci vuelve a tomar la fórmula interpretativa crociana para intentar definirse ante sí mismo su lectura de Marx, llega también a una combinación mecánica; Marx habría enseñado un determinismo histórico respecto del pasado, pero el hecho de que creara un movimiento revolucionario indicaría que no lo estimaba así para el futuro. En 1916 (A 22-V, SM 148) Gramsci se atiene a esa débil, adialéctica paradoja de «la historia, de la cual somos criaturas por lo que hace al pasado y creadores por lo que hace al porvenir»[5].

Gramsci ha nacido al socialismo sobre la base de la realidad por él conocida –la miseria rural y minera sarda– y de la inspiración culta de unos intelectuales –Croce, Salvemini, Gentile, Bergson; etc.– que no son ni dirigentes obreros ni intelectuales marxistas, sino «senadores», «burgueses auténticos», como dice él mismo. El positivismo mecanicista, economicista y antirrevolucionario de la interpretación socialdemócrata de Marx[6] le refuerza la tendencia idealista. Más tarde, el trato con dirigentes obreros e intelectuales marxistas en Turín le hace sentir la necesidad de entender a Marx de otro modo. El primer resultado del esfuerzo por conseguirlo es un compromiso tan mecánico como el pensamiento de los autores a los que se opone; Marx sería el científico socialista que suministra «cánones» para la interpretación de pasado. Pero no es el pensador del presente ni del futuro, porque, tal como lo ve la socialdemocracia, su pensamiento no es revolucionario, sino evolucionista, de expectativa: un dejar que actúen mecánicamente los factores interpretados por aquellos «cánones». Tal es la situación del marxismo en el pensamiento de Gramsci –la de un mero magister vitae ex post cuando la revolución rusa de febrero y luego la de Octubre someten ese esquema a una crisis.

La revolución rusa de febrero confirma para Gramsci que el pensamiento revolucionario ha de tener una base idealista. Interpretando los hechos de febrero, Gramsci escribe unas líneas de importancia para la interpretación de su pensamiento porque muestran cómo la aportación quizá más fecunda del filósofo italiano al pensamiento marxista ha nacido precisamente de su idealismo, aunque se ofrece al mismo tiempo como vía para salir de él. Se trata del tema de las hegemonías: «Pero ¿basta que una revolución haya sido hecha por los proletarios para que ella misma sea una revolución proletaria? También la guerra la hacen los proletarios, y no es sin más un hecho proletario. Para que lo sea es necesario que intervengan otros factores, los cuales son espirituales. Es necesario que el hecho revolucionario resulte, además de fenómeno de fuerza, fenómeno moral, hecho moral» (IGP 9-IV-1917, SG 105).

El decurso de la revolución rusa complica seriamente las reflexiones de Gramsci. Éste se ha sentido desde el primer momento (ya desde Zimmerwald) identificado con Lenin y los bolcheviques que le muestran la primera organización de un socialismo revolucionario libre del positivismo reformista de la socialdemocracia[7]. Pero es manifiesto que los leninistas son marxistas y materialistas, no idealistas. Gramsci, que va a ser la cabeza de la fracción bolchevique en el Partido Socialista Italiano, se ve obligado una vez más –y con mayor urgencia que hasta entonces– a reconsiderar su marxismo. El resultado es una nueva fórmula de compromiso, bastante más profunda, empero, que las anteriores de las que nace: los «cánones» marxianos no interpretan sólo el pasado, sino cualquier situación; pero no deben entenderse como previsiones materiales de plazos, fases o términos fijos, sino más bien como una descripción de fases o estadios cuya realización puede ser instantánea, sin necesidad de despliegue material de la sociedad a través de todas esas fases, porque basta con que la consciencia de la clase obrera supere todas ellas: «En la revolución rusa Lenin no ha tenido el destino de Babeuf. Ha podido convertir su pensamiento en fuerza activa de la historia. Él y sus compañeros bolcheviques están convencidos de que realizar el socialismo es posible en cualquier momento. Se alimentan de pensamiento marxista. Son revolucionarios. Y el pensamiento revolucionario niega el tiempo como factor de progreso. Niega que todas las experiencias intermedias entre la concepción del socialismo y su realización hayan de tener una manifestación absoluta e íntegra en el espacio y en el tiempo. Basta con que esas experiencias se actúen en el pensamiento para que sean superadas y se pueda pasar más allá. Lo necesario es sacudir las consciencias, conquistar las consciencias».

Ese texto es de julio de 1917 (IGP 28-VII-1917, SG 124). Las consecuencias políticas que puedan derivarse de él son típicamente marxistas y leninistas: son en sustancia el politicismo característico del socialismo de Marx, intensamente subrayado en el leninismo. Pero mientras que Lenin basa ese énfasis político o «subjetivista» (que permite considerar con más dominio los retrasos de la evolución económica, etc.) en el dato económico-social de la crisis del antiguo régimen, en la tesis del «eslabón más débil» del capitalismo mundial, Gramsci llega precipitadamente al mismo resultado político por el procedimiento, científicamente nulo y gordiano, de inyectar idealismo en Marx.

El compromiso es tan inestable que no resiste a la sacudida de la Revolución de Octubre. Con ésta se abre la fase definitiva de la formación del marxismo de Gramsci, en la cual sus propias dificultades y hasta las más serias deficiencias de su formación filosófica van a resultar a veces fermento de descubrimiento (análogamente a cómo, en la fase anterior, ha nacido de tan confuso suelo intelectual la fecunda idea de la hegemonía cultural necesaria a una clase para ser políticamente dominante).

Esta fase del pensamiento de Gramsci se abre con un artículo de título significativo: «La revolución contra El Capital» (IGP 5-I-1918, SC 149-153). Es su segundo artículo sobre la Revolución de Octubre, pero el primero con verdadero contenido teórico. El artículo afirma que la revolución de los bolcheviques está hecha de ideología más que de hechos. A eso sigue la frase «Es la revolución contra El Capital de Carlos Marx». Pero, como era de esperar, los esfuerzos de los años anteriores por asimilar el pensamiento de Marx a su vocación socialista revolucionaria han dejado un poso ya imborrable en Gramsci. Aparte de lo cual, como él mismo ha escrito, los bolcheviques que han hecho esa revolución son marxistas. Por todo eso, después del agresivo desahogo de la frase periodística, Gramsci se dedica a explicar cómo son marxistas los bolcheviques. Y es importante notar la vacilación con que lo hace. Tal vez se deba a la prisa periodística este notable testimonio de la inseguridad del marxismo de Gramsci: éste, en efecto, da nada menos que tres explicaciones distintas e incompatibles en las mismas cuatro páginas. Primera: los bolcheviques son fieles a la inspiración de Marx, no a su texto literal, que adolece de «incrustaciones positivistas» en las cuales se basa la interpretación socialdemócrata, economicista del marxismo. Segunda: la revolución bolchevique no entra en el esquema o «canon» de Marx porque éste no podía prever la formación rápida anormal de voluntad popular debida a la guerra. El esquema de Marx sólo vale para la «normalidad» histórica. Parece claro que esas dos interpretaciones son incompatibles: en la primera se niega que la interpretación socialdemócrata de Marx recoja la verdadera inspiración de éste: recoge sólo las «incrustaciones positivistas» presentes en la «letra» de Marx. En la segunda, en cambio, se admite que la lectura «economicista» es la «normal». Pero aún dan de sí esas cuatro páginas para una tercera explicación: que el pueblo ruso ha hecho la evolución «normal» en su consciencia, cumpliendo así el esquema de Marx. Los bolcheviques lo han entendido y han conseguido de este modo una revolución… ¿contra El Capital? La inseguridad de Gramsci es, como se ve, tanta, que acaba en la refutación de su propia espectacular frase.

Pero la veracidad y la franqueza con que Gramsci vive su problema van teniendo, como suele ocurrir, su premio. En materia de ideas lo estéril no suele ser la aceptación veraz de los problemas, por espectaculares que sean los cortocircuitos mentales que produzca ante una cuestión irresuelta la debilidad de los instrumentos intelectuales aplicados (en el caso de Gramsci, el difuso idealismo culturalista en que ha crecido). Ya siete días después del artículo recién citado publica Gramsci otro, con resonancias de lecturas del joven Marx (hasta en el título: «La crítica crítica», IGP 12-I-1918, SG 153-155), en el cual, sin que cambie de léxico, obtiene una apreciable profundización de sus puntos de vista: «La nueva generación parece querer un regreso a la genuina doctrina de Marx; por la cual el hombre y la realidad, el instrumento de trabajo y la voluntad no están separados, sino que se identifican en el acto histórico».

Como algunas otras felices formulaciones de Gramsci –«hegemonía», «centro de anudamiento»– ésta de «acto histórico» como unidad de los procesos de base y la acción política revolucionaria es seguramente una de las mejores expresiones con que cuenta la literatura marxista para nombrar la realidad concreta contemplada por la dialéctica revolucionaria de Marx. A eso sigue una versión mejorada de la idea de materialismo histórico como conjunto de «cánones» interpretativos. Y, por último, una conclusión que es una toma de posición: los miembros de la «nueva generación» –es decir, los bolcheviques y, entre ellos, Gramsci mismo, ya en la vía que llevará a la fundación del PCI– «creen no que la guerra ha destruido el materialismo histórico» al provocar una «revolución contra El Capital», «sino que la guerra ha modificado las condiciones del ambiente histórico normal, por lo cual la voluntad social, colectiva de los hombres ha conseguido una importancia que no tenía normalmente». (Gramsci se refiere en otro lugar –que completa éste– a la «concentración» de los trabajadores de la ciudad y el campo «en las trincheras», que ha suplido la concentración «normal» en la gran industria). «Estas nuevas condiciones son, también ellas, hechos económicos, han dado a los sistemas de producción un carácter que no tenían antes». (Gramsci alude a la estatificación transitoria de la industria bélica y pesada.) «La educación del proletariado se ha adecuado a ello necesariamente y ha llevado en Rusia a la dictadura».

Durante toda la primera mitad de aquel año Gramsci vuelve constantemente, de modo cada vez más profundo, al tema que vertebra su evolución intelectual de revolucionario. Pero ahora lo toma en la nueva y concreta forma que le ha dado la Revolución de Octubre: ¿cómo resuelve el leninismo la cuestión de la interpretación de Marx? Cuando empezó a presentarse a las socialdemocracias europeas el problema de la adhesión a la III Internacional y –aunque todavía en el horizonte– el de la formación en otro caso de partidos comunistas, fueron frecuentes las discusiones acerca de los «dos aspectos de Marx», el supuestamente «místico», o revolucionario, y el «científico», o de historiador. Gramsci ha intervenido repetidamente en esas discusiones. Y en alguna ocasión –por vez primera en mayo de 1918 (IGP 11-V-1918, SG 377-380)– la discusión del tema le lleva hasta el umbral de un difícil asunto que cobrará importancia en los Cuadernos de la cárcel, no quedará resuelta en ellos ni lo está hoy en la práctica: el tema de la ideología, el problema de si el pensamiento revolucionario ha de ser o no ideológico. La cadena mental que le lleva hasta ese problema, partiendo de la disputa acerca del Marx «místico» y del Marx «historiador», es como sigue: Gramsci rechaza con buen sentido esa trivial dicotomía que, en el mejor de los casos, es para él una exageración retórica. Pero queda el hecho de que él mismo, Gramsci, aún tiende de vez en cuando a ver «incrustaciones positivistas» de importancia en Marx, junto a la básica inspiración revolucionaria. En pocos meses, sin embargo, la voraz lectura de todo lo que encuentra de Lenin le ha hecho andar mucho camino.

El Marx científico no es para él un positivista, sino el investigador que ha descubierto los hechos básicos de que arranca el «acto histórico» revolucionario. Mas, ¿cómo se desencadena éste? Y, sobre todo, ¿qué factor tiene en el pensamiento de Marx la función desencadenadora del acto histórico? Gramsci contesta: la ideología. Y nada más escribirlo se siente incómodo. Sus lecturas de Marx son, en efecto, ya importantes, y no le permiten dudar del carácter antiideológico de la obra y de los motivos más profundos de Marx. Un reflejo de esa incomodidad intelectual de Gramsci ante su propio nuevo planteamiento del problema se nota ya, por ejemplo, en la primerísima aparición de dicho planteamiento, del tema de la ideología, en el artículo últimamente citado: «Marx se burla de las ideologías, pero es ideólogo en cuanto hombre político actual, en cuanto revolucionario». A lo cual siguen unas líneas cuyo enfático comienzo presumible indicio de timidez–- se explica suficientemente por la inconsistencia del resto: «La verdad es que las ideologías son risibles cuando son pura charla, cuando se destinan a crear confusión, a ilusionar y someter energías sociales potencialmente antagónicas, a una finalidad que les es ajena».

El origen idealista, y, en general, la hegemonía de un idealismo culturalista y anticientificista (por inercia muy común a los antipositivismos poco precavidos) en la Italia de la primera mitad del siglo dan a Gramsci muy pocas armas para sublevarse con éxito contra la supuesta fatalidad o inevitabilidad de la ideología en el pensamiento revolucionario. Pero lo interesante aquí es notar cómo un problema auténticamente vivido y pensado lleva de verdad hasta su estadio final. En ese y otros textos que habrá ocasión de considerar en seguida, Gramsci, levantándose con talento bastante por encima de su instrumental intelectual, ha suscitado uno de los problemas hoy más actuales en el pensamiento revolucionario –el del ideologismo y el criticismo– de un modo incluso más claro que Lenin, pese a contar éste con elementos doctrinales sin duda superiores.

Pero antes de considerar un poco sustantivamente ese problema es oportuno documentar aún el momento de mayor madurez del marxismo del Gramsci joven; ese momento se alcanza, bajo la influencia de Lenin, en la época que precede a la constitución del PCI. Un artículo de esa época («Utopía», A 25-VII-1918, SG 280-287) puede ilustrarlo adecuadamente. En ese artículo se propone Gramsci refutar el reproche de utopía dirigido a Lenin por los social-demócratas. El reproche se basaba en el argumento de que la sociedad rusa no había atravesado plenamente la fase de desarrollo capitalista. Gramsci contesta con una argumentación que coincide con la interpretación del marxismo por Lenin en la célebre fórmula que ve la esencia del pensamiento de Marx en el «análisis concreto de la situación concreta». Escribe Gramsci: «Todo fenómeno histórico es «individuo»; el desarrollo se rige por el ritmo de la libertad; la investigación no debe ser de la necesidad genérica, sino de la necesidad particular. El proceso de causación debe estudiarse intrínsecamente a los acontecimientos rusos, no desde un punto de vista genérico y abstracto». En el resto del artículo enumera Gramsci peculiaridades de la situación rusa, las valora con criterios suficientemente marxistas y termina resumiendo otra tesis de Lenin, que estaba ya, en realidad, presente en escritos de Engels (hasta en el Anti-Dühring), pero había sido olvidada en la tradición social-demócrata: que son posibles revoluciones proletarias (proletarias en sentido estricto: modernas) cuyo resultado directo no sea el socialismo, sino la garantía de evolución rápida hacia el socialismo.

Al final de la época de juventud y libertad de Gramsci se registra, en conclusión, la superación del empacho con que el filósofo y político se ha enfrentado con el texto de Marx en años anteriores. Es la influencia de Lenin lo que ha permitido a Gramsci entender la sustancia del pensamiento de Marx. Y esa influencia es muy explicable incluso desde un punto de vista meramente teórico. En efecto, el problema doctrinal de Gramsci es el mismo de Lenin: recuperar un marxismo revolucionario frente a la visión reformista social-demócrata del pensamiento de Marx. E incluso los caminos seguidos por ambos pensadores y dirigentes políticos tienen un elemento común: ambos se han apoyado para conseguir esa recuperación en la tradición idealista; Lenin en Hegel, tras descubrir, con la explicable exageración del que reacciona contra una situación de enquistamiento del pensamiento socialista, que «no se puede entender El Capital sin conocer la Lógica de Hegel»; Gramsci en el idealismo culturalista crociano (y, en menor medida, en el vago biologismo que quedaría desplazado de la filosofía europea hacia mediados de siglo). Pero Lenin y Gramsci recorren ese camino en sentidos contrarios: Lenin parte de Marx y recupera a Hegel para darse razón del carácter revolucionario, por dialéctico, de aquél. Gramsci, a la inversa, parte filosóficamente del idealismo que es su herencia cultural, y en su marcha hacia Marx cree llevar él mismo, con esa tradición idealista, el principio revolucionario. La influencia bolchevique le permite redescubrirlo en Marx.

Ya ese asunto puede contarse entre los temas gramscianos (y leninianos) que hoy deben encontrarse de nuevo en primer plano de en la reflexión marxista. Y lo está ya en realidad, de modo más o menos explícito. Son numerosos, en efecto, los autores que no ven en los fenómenos involutivos de la filosofía marxista de los decenios anteriores a 1956 más que los efectos de un «positivismo» global y simplísticamente atribuido a «Stalin». Por eso tales escritores filosóficos tienden frecuentemente a recurrir de nuevo a Hegel y a la tradición idealista. Tales son los casos, por ejemplo, del Lukács de los últimos años (sobre todo en la Estética), de Kosik, de Kolakowski, de Garaudy, y hasta de Havemann, pese a su condición de científico de la naturaleza. Otros autores, viendo –con más razón– que el supuesto «positivismo» de la filosofía soviética en ese próximo pasado no es sino a lo sumo un elemento, y probablemente secundario, de la situación que se trata de superar, son más reacios a ver en el Hegel de la Fenomenología la panacea de todos los males. O en el de la Lógica. Autores tan distintos entre sí como Luporini, Della Volpe, Althusser, Schaff, etc., coinciden al menos en una orientación que no ve ninguna ganancia apreciable en la apelación a la filosofía especulativa tradicional.

Una situación así reproduce uno de los principales aspectos de la problemática filosófica de Gramsci. Pero no es ese aspecto el que va a merecer aquí una breve consideración final, sino otro que en realidad lo absorbe. Se trata de lo siguiente:

Poco antes se ha visto cómo Gramsci, tras superar, bajo la influencia de Lenin, la lectura positivista de Marx hecha por la social-democracia, intenta formular en qué consiste el elemento revolucionario del pensamiento marxiano; y cómo cree descubrirlo en algún carácter ideológico de la obra de Marx. Se ha visto también que ya la primera vez que hace esa afirmación, Gramsci revela una cierta inseguridad o timidez, provocada por su conocimiento de la radical crítica –o «burla», como dice Gramsci– a que Marx somete el hecho de la ideología. Sin embargo, Gramsci no va a rebasar ya esa insegura solución de su problema marxiano, de su lectura de Marx. En ese punto los Cuadernos de la cárcel no van a presentar actitudes nuevas, sino sólo el intento de consolidar dicha interpretación. No es inútil dedicar alguna atención a comprobarlo.

En los cuadernos de la cárcel de Turi Gramsci intenta documentar con textos del propio Marx un carácter ideológico del pensamiento de éste. Una nota del Cuaderno VIII (Turi, 1930-31, IMS 49) puede ilustrar adecuadamente este punto: «Recordar la frecuente afirmación de Marx sobre “la solidez de las creencias populares” como elemento necesario de una determinada situación. Dice poco más o menos: “Cuando este modo de concebir las cosas tenga la fuerza de las creencias populares”, etc., etc. Otra afirmación de Marx dice que una convicción popular tiene frecuentemente la misma energía que una fuerza material o algo parecido […]. Creo que el análisis de esas afirmaciones lleva a reforzar la concepción de “bloque histórico”, en el cual precisamente las fuerzas materiales son el contenido y las ideologías la forma, distinción entre forma y contenido que es meramente didáctica, porque las fuerzas materiales no serían concebibles históricamente sin forma y las ideologías serían caprichos individuales sin las fuerzas materiales».

La idea de «bloque histórico» es otra de las afortunadas acuñaciones de conceptos a las que ya se ha hecho referencia y que son acaso el fruto más permanente de la obra teórica de Gramsci: como si en el forcejeo teórico Gramsci hubiera conseguido una agudización de la capacidad de percibir y nombrar el objeto esencial de sus esfuerzos. En este caso –«bloque histórico»– se trata de la totalidad y unidad concreta de la fuerza social, la clase, con el elemento cultural-espiritual que es consciencia de su acción y forma del resultado de ésta. El concepto –con ese nombre o con otro– es sin duda imprescindible para un marxismo verdaderamente dialéctico, que no entienda positivísticamente la historia como evolución fatal y lineal de los fenómenos económicos. Pero en la misma presentación del concepto se aprecia la causa por la cual Gramsci no pudo decidir nunca sino dentro del dilema «ideologismo-o-reformismo». Las frases de Marx de cuyo vago recuerdo parte la reflexión de Gramsci son sin duda del tipo de la célebre «La teoría se hace fuerza cuando aferra las masas» (Die Theorie wird zur Macht, wenn sie die Massen ergreift). La formación idealista-culturalista de Gramsci le hace identificar «teoría», la palabra usada por Marx, con «ideología». Gramsci no ve pues la posibilidad de la mediación entre la fuerza social (la energía de la clase obrera) y la intervención revolucionaria sea de naturaleza científica, de la naturaleza del programa crítico; para él, la única mediación posible es una nueva ideología, la adopción por el marxismo de la forma cultural de las religiones y de los grandes sistemas de creencias, sintéticos y especulativos, de la tradición.

En la época anterior a su detención, Gramsci ha expresado eso sin reparos. He aquí un ejemplo: «Los socialistas marxistas no son religiosos: creen que la religión es una forma transitoria de la cultura humana que será superada por una forma superior de la cultura, la filosófica: creen que la religión es una concepción mitológica de la vida y del mundo, concepción que será superada y sustituida por la fundada en el materialismo histórico […]» (A 26-VIII-1920, SM 415). Ese categórico texto contiene –junto con la tesis marxiana de la caducidad de la religión– dos tesis incompatibles con la crítica de Marx (y de Engels) a la ideología: primera, la admisión de la validez futura de la filosofía como visión sintética o constructiva del mundo; segunda, la comprensión del materialismo histórico como un producto cultural funcionalmente idéntico a la religión, o sea, como un producto cultural ideológico.

Ya antes de su detención, como ha quedado registrado, Gramsci ha profundizado su lectura de Marx lo suficientemente para saber que el pensamiento de Marx es esencialmente crítica («burla») de la ideología. Por eso en los Cuadernos de la cárcel no se volverá a encontrar afirmación tan categórica como la recién transcrita de 1920. Pero Gramsci no tendrá tiempo de salir del dilema en que se encuentra. La exigencia del fiscal fascista –el cerebro de Gramsci debía dejar de funcionar– no se cumplió, ciertamente, al pie de la letra. Pero sí en parte: la prematura muerte de Gramsci impide saber si la inestabilidad de su contraposición entre ideologicismo y positivismo reformista en la comprensión de Marx se habría superado en una praxeología racional y concreta, crítica y antiideológica, de la cual estuvo, por otra parte, tan cerca, con su acentuación del principio de la práctica. En todo caso, la muerte ha concluido el imponente martirio del cuerpo destrozado de Gramsci antes de que su inteligencia pudiera dar algún paso más allá en aquella dirección. Uno de los últimos Cuadernos –quizás el último, el XVIII (Formia 1934 o 1935, IMS 47-49)– contiene una nota larga que nos le muestra esforzándose aún por conseguir una solución de compromiso entre la crítica marxiana de las ideologías y la convicción gramsciana de que la ideología es la única instancia mediadora entre la fuerza social y la acción. Vale la pena recordar esa nota extensamente.

Bajo el título de Concepto de ideología y tras una alusión implícita a Destutt de Tracy, Gramsci empieza por reconocerse a sí mismo que los clásicos del marxismo (de la «filosofía de la práctica») son ante todo, como filósofos, críticos de la ideología: «La “ideología” ha sido un aspecto del “sensismo”, o sea, del materialismo francés del siglo XVIII […]. Hay que examinar históricamente –porque lógicamente es un proceso fácil de captar y comprender– cómo el concepto de ideología ha pasado de significar “ciencia de las ideas”, “análisis del origen de las ideas”, a significar un determinado “sistema de ideas” […]. El mismo significado que ha tomado el término `ideología´ en la filosofía de la práctica contiene implícitamente –“implícitamente” es alusión de Gramsci– «un juicio de desvalor […]». Pero, tras ese reconocimiento, Gramsci busca un compromiso que le permita salvar el concepto de ideología. El resultado no es nada brillante: es una inconsistente distinción entre ideologías respetables y no respetables, por así decirlo, que, junto con una interesante formulación de un tema de Adorno[8], el de la «ideología de segundo grado», contiene el principio inevitablemente acrítico de considerar respetables las ideologías precisamente más puras, las que constituyen el plano sobreestructural más profundo de la alienación, o sea, las ideologías «orgánicas», «necesarias», implícitas e «inconscientes». Dice así Gramsci: «Me parece que un elemento de error en la consideración del valor de las ideologías se debe al hecho (nada casual, por lo demás) de que se da el nombre de ideología tanto a la sobreestructura necesaria de una determinada estructura cuanto a las elucubraciones arbitrarias de determinados individuos. El sentido peyorativo de la palabra se ha convertido en extensivo y eso ha modificado y desnaturalizado el análisis teórico del concepto de ideología […]. Por tanto, hay que distinguir entre ideologías históricamente orgánicas, que son necesarias para una determinada estructura, e ideologías arbitrarias […]». (Dicho sea entre paréntesis, es notable cómo el intento de salvación de la ideología, intento de inspiración idealista-culturalista, desemboca en un mecanicismo: Marx, en efecto, no habría afirmado nunca que una base determine unívocamente –«necesariamente»– una ideología, sino más bien una familia o clase de ellas: pues lo que la base hace es limitar las ideologías posibles, determinar el campo de las posibilidades ideológicas, de la formación de conceptos, etc.).

No sería erróneo, pero sí demasiado parcial, concluir un examen de la formación del marxismo de Gramsci anotando simplemente que ese marxismo ha sido siempre problemático en el sentido de que no ha conseguido nunca decidir sino dentro de la antítesis positivismo-ideología, de la irresuelta crisis entre el positivismo evolucionista de la social-democracia y una inconsistente escapatoria por vía ideológica. Eso sería injusto porque así se olvidarían, para empezar, los muchos conceptos valiosos que Gramsci ha conseguido arrancar al fecundo movimiento de su pensamiento entre los polos del viejo dilema; sería injusto también porque supondría ignorar el desarrollo que el principio de la práctica ha experimentado por obra de Gramsci –desarrollo que la limitación del tema excluía de estas líneas–; y sería injusto, sobre todo, porque equivaldría también a desconocer el valor que tiene la presentación veraz y honda de un problema real. Para el marxismo contemporáneo la insistencia en la inspiración crítica de Marx y, por tanto, la reanudación de su crítica de lo ideológico y la eliminación de especulación ideológica en el pensamiento socialista, es el programa más fecundo que puede proponerse.

Es un programa de difícil realización, porque se encuentra amenazado por dos riesgos complementarios: ignorar el peligro de la moderna ideología «neocapitalista» del tecnicismo y del «final de las ideologías» –que es ella misma la ideología del fatalismo tecnológico, muy adecuada para el capitalismo monopolista–; y ser confundido con esa ideología por parte de filósofos socialistas nostálgicos de los emocionantes megalitos hegelianos. Pero ése es el programa de la hora. Y el problema a que responde ese programa se encuentra expresado del modo más veraz y radical en la obra del hombre el trigésimo aniversario de cuya muerte se conmemora este año.

Notas

[1] Por eso los textos de Gramsci considerados aquí son casi exclusivamente escritos juveniles. Se citan mediante las siglas: IGP: el periódico Il Grido del Popolo; A: la edición piamontesa del periódico Avanti!; SG: el libro Antonio Gramsci, Scritti Giovanili, ed. De 1958; SM : el libro Antonio Gramsci, Sotto la Mole, ed. De 1960. Sólo para documentar la tesis de que el marxismo de Gramsci está en lo esencial formado ya antes de su detención se cita el libro Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, ed. de 1966, con la sigla IMS. Las citas se componen con la sigla del periódico en que apareció el artículo citado, la fecha de publicación, la sigla del libro en que ha sido recogido el texto y la página en que éste se encuentra en el libro: IGP 31-X-1914. SG 3-7 quiere decir: artículo publicado en Il Grido del Popolo el 31-X-1914, recogido en las páginas 3-7 de Scritti Giovanili.

[2] La gran influencia de estos autores sobre Gramsci, lo mucho que éste refleja, en general, el ambiente cultural de la Italia de la época ha suscitado el tema del «provincialismo» de Gramsci. Recientemente ha criticado Eugenio Garin esa idea del provincialismo de Gramsci («La formazione di Gramsci e Croce», en Crítica marxista-Quaderni, n.º 3, 1967, págs. 119-133). Garin arguye con razón que la cultura filosófica básica de Gramsci, que incluía también, por ejemplo, a Bergson, no es provinciana, sino característica de una fase de la vida cultural de la Europa del siglo. A lo cual puede añadirse, sin embargo, que tanto el idealismo culturalista crociano cuanto el vitalismo de Bergson han resultado a la postre una especie de provincialismo europeo, arranques sin continuación por la vía que en realidad abriría más tarde el existencialismo.

[3] No, ciertamente, el positivismo de un pensador tan agudo como Vailati, por ejemplo. Pero ni Vailati ni Peano –que enseñaba en Turín en aquellos años– han tenido en la vida cultural italiana de la época la influencia que ejercieron mediocridades positivistas tan olvidables como Achille Loria. El estudiante Gramsci, que alguna vez tropezaría con Peano por los pasillos de la Universidad de Turín, no parece haber notado la existencia de aquel gran talento renovador de la metodología científica. La cosa no debe sorprender demasiado: la influencia del idealismo crociano, tras desterrar al positivismo de la Universidad y de la cultura italianas, tuvo efectos tan devastadores que el que esto escribe recuerda haber notado todavía en 1957 que universitarios italianos de cultura por otro lado notable no habían oído siquiera los nombres de Vailati y de Peano.

[4] Problemas de esta clase podrán tal vez resolver los encargados de la anunciada edición crítica [la de Valentino Gerratana].

[5] Este caso de Gramsci puede ilustrar lo discutible que es el tópico según el cual el principio dialéctico es obligado y como naturalmente de herencia idealista. Se puede ser tan idealista como Croce y el joven Gramsci y tan poco dialéctico como ambos. Es claro que en el texto de Gramsci hay una paradoja sólo si el sujeto de «somos» –como se desprende del contexto– es la humanidad. En otro caso es una perogrullada. Pero Gramsci no está enunciando ningún lugar común, sino la tesis de que los «cánones» del análisis histórico marxiano interpretan sólo el proceso acaecido (el pasado), no el acaecer actual.

[6] La pugna contra el mecanicismo en el pensamiento socialista es una constante de la actividad intelectual de Gramsci: cuando la socialdemocracia deje de ser la principal fuente de deformación economicista de Marx, Gramsci, ya en la cárcel, no dejará de escribir contra el mecanicismo en el seno mismo de la III Internacional, particularmente contra Bujárin.

[7] Lenin, por su parte, comprendió en seguida que Gramsci y su grupo (el grupo de L’Ordine Nuovo) eran la expresión auténtica del bolchevismo en Italia. En el III Congreso de la Internacional (sesión del 30-VIII-1920), Lenin se decidió a dar un paso definitivo: poner el peso de su influencia en favor de Gramsci (que estaba en minoría dentro del PSI): «Debemos decir claramente a los camaradas italianos que lo que corresponde a la política de la Internacional Comunista es la tendencia de los militantes de L’Ordine Nuovo, y no la tendencia de la mayoría actual del Partido Socialista y de su grupo parlamentario». (Apud Fiori, G., Vita di Antonio Gramsci, 1966, página 159.) – Con esa intervención de Lenin empieza una difícil actuación de Gramsci que pasa por la formación del PCI y culmina con una operación característica de ese dramático período de la III Internacional: la eliminación autoritaria del grupo extremista de Bordiga –inicialmente mayoritario en el PCI– por la acción del instructor Gramsci desde Viena (1923). Las personas viven en su época: por eso resultan cursis las presentaciones de Gramsci con halo de novela rosa política, como un iluminado que, en cuestiones de organización política, hubiera anticipado en 30 años y superado incluso el XX Congreso del PCUS.

En el plano de la teoría, la profunda identificación de Gramsci con el programa de Lenin se aprecia sobre todo en dos temas que sumar al único tratado en estas líneas: la importancia teórica dada al partido político obrero –el «Príncipe moderno», como dice Gramsci–, y la búsqueda de tradiciones nacionales italianas que puedan asimilarse a la motivación esencial de los soviets rusos (es el tema de los consejos de fábrica). Acerca de lo primero ha escrito uno de los más íntimos conocedores de Gramsci: «El problema del partido, el problema de la creación de una organización revolucionaria de la clase obrera […] está en el centro de toda la actividad, de toda la vida, de todo el pensamiento de Antonio Gramsci» (Palmiro Togliatti, Gramsci, 1955, pág. 9).

[8] De tesis de Adorno y también del tema de la evolución del pensamiento de Marx, tan enérgicamente propuesto hoy por Althusser. Cfr. los cuadernos XXII y II (Formia, 1931-1933, IMS, esp. Páginas 76-79).

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.