BBC Horizon

17 mayo 2020

Con la inteligencia no sólo se nace sino que se hace.

¿Qué ganas y qué pierdes con la edad? ¿Te está volviendo estúpido tu teléfono inteligente? ¿Puedes hacer algo para mantener tus habilidades mentales e incluso para mejorarlas?

Cuando se trata de medir la inteligencia, hay muchas habilidades que entran en juego, desde la resolución de problemas y las habilidades ligadas a las relaciones espaciales, hasta la conciencia emocional y la memoria de trabajo.

Pero, no importa cómo lo desgloses, una cosa está clara: la inteligencia importa.

Las personas que obtienen buenos resultados en las pruebas de inteligencia tienden, en promedio, a vivir más, envejecer mejor y tienen más probabilidades de alcanzar el éxito académico y profesional.

La buena noticia es que cada vez más investigaciones indican que la inteligencia no es fija.

Aunque hasta hace unos años se creía que nacíamos con todas las células cerebrales que tendríamos, y que a partir de la 5ª década de vida todo iba cuesta abajo, ahora sabemos que no es cierto.

Somos plásticos

Tecnologías como las imágenes por resonancia magnética (IRM) y la Magnetoencefalografía (MEG) nos han permitido ver por dentro cerebros vivos y observar cómo funcionan de una manera que no era posible hace una década.

Esta investigación ha arrojado luz sobre algo que los científicos llaman "neuroplasticidad": la idea de que nuestros cerebros continúan cambiando y que nuevas células cerebrales crecen y seguimos estableciendo nuevas conexiones cerebrales a lo largo de nuestras vidas.

El cerebro es más plástico de lo que se pensaba.

Además, ahora sabemos mucho más sobre la medida en que estos cambios están influenciados por el mundo que nos rodea, y hasta por las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana.

Eso nos presenta la tentadora posibilidad de que tenemos más control sobre nuestros cerebros y nuestra capacidad cognitiva de lo que creíamos.

Por eso es tan importante comprender cómo funciona nuestra inteligencia, qué factores la afectan y cómo es posible mejorarla.

A prueba

Con eso en mente, en enero de 2020, la BBC publicó en su sitio online un test de inteligencia ideado con el doctor Adam Hampshire del Imperial College de Londres e invitó al público a participar.

Y el público respondió... y sigue respondiendo: más de un cuarto de millón de personas contestaron algunas preguntas sobre ellas mismas y luego se pusieron a prueba, con actividades que a veces parecen juegos.

"¡Es un número fenomenal de personas!", exclamó Hampshire. "Es el equivalente de unas 125.000 horas de pruebas, o más de 14 años".

Esas cifras permiten tener una visión sobre cómo distintos tipos de inteligencia humana están relacionados con variables como estilo de vida, personalidad y, particularmente único en este estudio, el uso de tecnología.

Los científicos del Imperial College de Londres están midiendo el rendimiento en diferentes aspectos de la inteligencia que se relacionan con sistemas cerebrales específicos.

Las más de 250.000 respuestas que llegaron -convirtiendo a esta prueba en la más grande de su tipo- y las que seguirán llegando contribuirán a una importante investigación científica, que ayudará a los científicos del Departamento de Ciencias del Cerebro del Imperial College de Londres a comprender cómo nuestro comportamiento y estilo de vida están afectando nuestra inteligencia.

Con datos recopilados hasta ahora, la prueba ha revelado algunos hallazgos inesperados.

Antes de contártelos, unos puntos para tener en cuenta:

Esta no es una prueba de cociente intelectual, ya que los científicos están midiendo el rendimiento en diferentes aspectos de la inteligencia que se relacionan con sistemas cerebrales específicos.

El público que respondió es mayoritariamente británico.

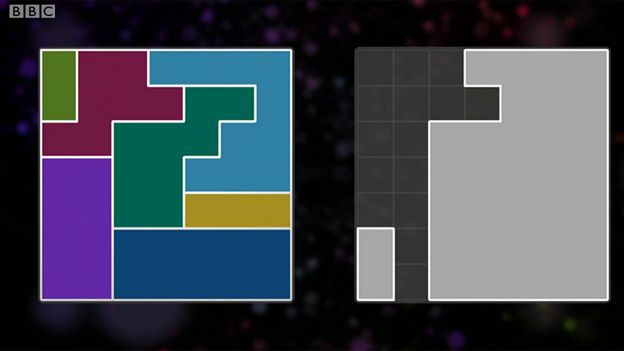

¿Quién es mejor para resolver problemas?

Esta es una de las pruebas: tienes que crear la forma que está a la derecha en gris, eliminando secciones de las que aparecen de colores a la izquierda. Si eliminas una de abajo y queda un vacío, la que está encima, cae.

Cuando se trata de habilidades para resolver problemas, descubrimos que los que dijeron que les gustaba comer frutas y verduras obtuvieron mejores resultados en esta prueba.

Claro que no se sabe aún si las frutas y verduras nos hacen más listos o si la gente más lista sencillamente elige alimentarse con comidas sanas.

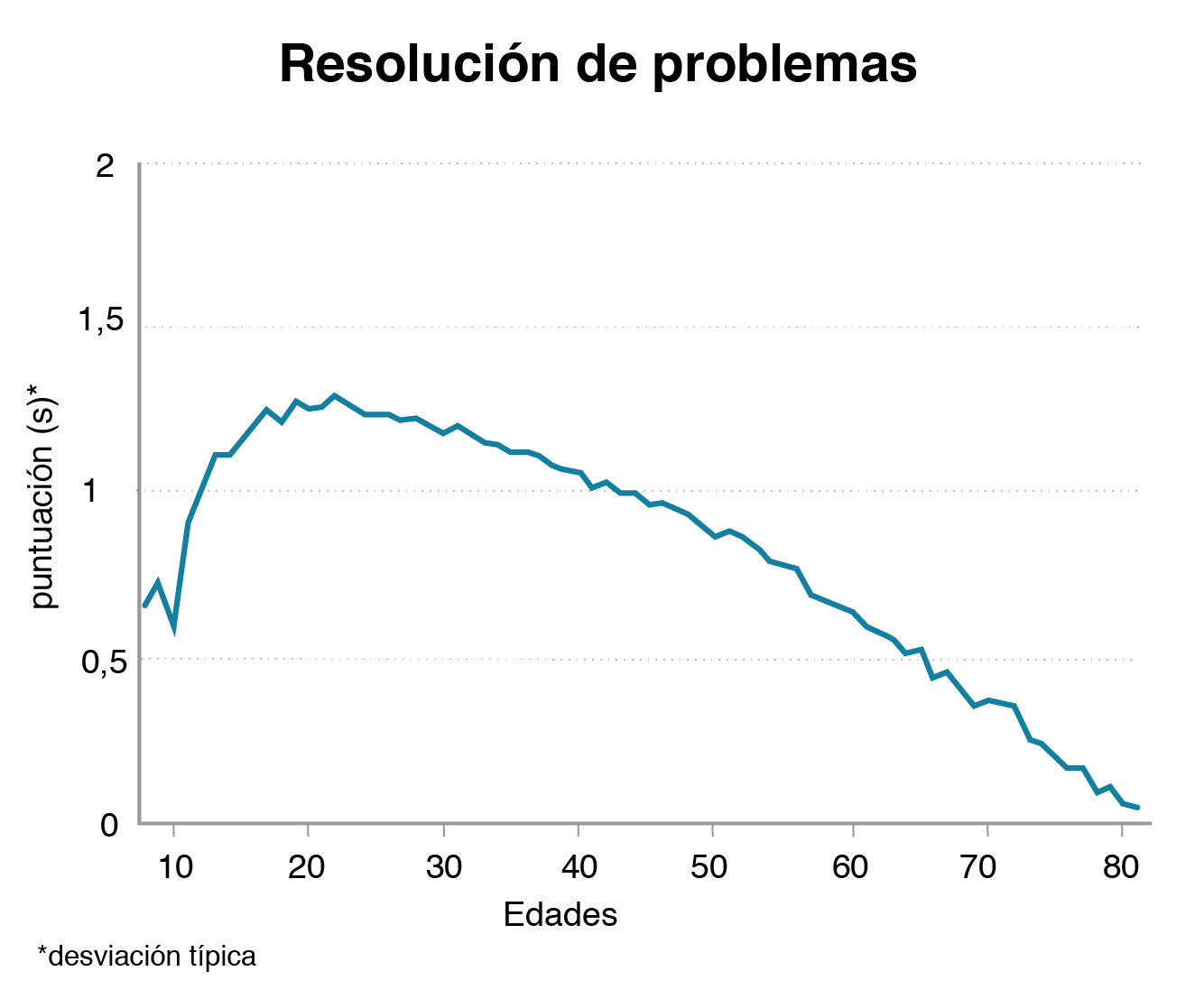

Pero el factor más importante que afectó la capacidad de resolución de problemas fue la edad.

Envejecer puede aportar sabiduría, pero lamentablemente no te hace más agudo. Los veinteañeros obtuvieron los mejores resultados en este aspecto de la prueba, y los puntajes disminuyeron dramáticamente en los participantes mayores.

Además, descubrimos que la memoria de trabajo, la inteligencia espacial y la atención alcanzan su punto máximo en alrededor de los 20 años y decaen después de eso.

Y es que, con el pasar de los años, nuestros cerebros literalmente empiezan a funcionar a paso cada vez más lento.

¿Sabías que...

Cuando se trata de inteligencia, el tamaño del cerebro no parece ser un factor definitivo

Al parecer, los individuos que tienen más materia gris tienen una capacidad cognitiva un poco más alta.

Pero la investigación muestra que la materia blanca es crucial para la rapidez de pensamiento. Es la que alberga todas las conexiones entre las áreas del cerebro.

Se llaman vías neuronales y cada uno de nosotros tiene cientos de millones de ellas en el cerebro; de juntar sólo las tuyas, le darían 4 veces la vuelta al mundo.

Están aisladas por una sustancia grasosa que se llama mielina.

Como cualquier máquina: con el tiempo, se oxida.

Todo esto nos lo explicó el doctor Simon Cox, uno de los expertos de la Universidad de Edimburgo, que han estado estudiando miles de cerebros y encontrado que una de las características de los cerebros de la gente inteligente son mejores conexiones.

La velocidad de procesamiento depende de cuán bien aisladas están esas conexiones.

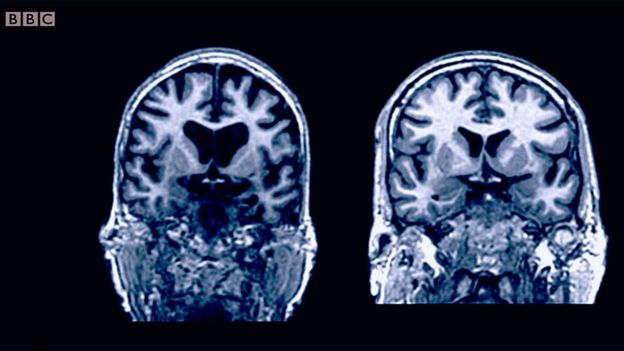

A medida que envejecemos, esa capa de mielina se adelgaza y la comunicación entre las neuronas se ralentiza, pues las señales no se transmiten tan fluida ni tan velozmente y puede haber interferencia de conexiones vecinas, explica el profesor Alan Gow, de Heriot-Watt University.

"Otro proceso que notamos es el llamado atrofia, el encogimiento general del volumen del cerebro a medida que envejecemos".

¿Nada qué hacer?

Probablemente sí. Mira cuán diferente es la masa cerebral entre las dos personas que aparecen en esta imagen que nos trajo Gow. Ambas tienen la misma edad.

Dos cerebros de personas de la misma edad: el cerebro de la de la izquierda se ha encogido más.

"No parece ser inevitable: el nivel de atrofia y de daño en la materia blanca varía entre personas. Lo que queremos entender es cuáles son los factores en el estilo de vida o conducta que marcan la diferencia".

Una pista puede estar escondida precisamente en los tests de cociente de inteligencia.

A pesar de ser a menudo criticados, una de sus ventajas es que se han estado haciendo durante mucho tiempo, así que revelan cambios, como que el CI de los niños británicos ha aumentado tanto desde 1938 que han tenido que recalibrar las pruebas más de una vez.

¿La razón? Hay mucho debate al respecto, pues tanto ha cambiado: mejor alimentación, mejor educación.

Pero hay un detalle intrigante. Durante todo el siglo XX, no hubo más que aumento. Al llegar al siglo XXI, en muchos lugares la curva se quedó congelada y en algunos, empezó a declinar.

Un estudio en particular en Noruega que muestra que han perdido 7 puntos de CI por generación entre los nacidos después de 1975. Nadie sabe aún por qué.

Hay algo que sabemos que ha cambiado...

Lo que sí sabemos es que ha habido un gran cambio en nuestro estilo de vida en las últimas décadas.

¿Qué nos está haciendo la tecnología?

Nuestros científicos estaban particularmente interesados en el impacto que nuestro creciente uso de la tecnología está teniendo en la memoria, las habilidades espaciales y otras áreas de la cognición.

Le pedimos a la gente que nos dijera qué dispositivos usan, qué hacen con ellos y con qué frecuencia lo hacen.

Analizamos aspectos como la búsqueda en internet, el uso de las redes sociales, el juego en línea y las compras en la red.

Para nuestra sorpresa, no había un vínculo claro entre la capacidad intelectual y el tipo de tecnología utilizada ni la cantidad de tiempo empleado en ella.

Excepto en un área...

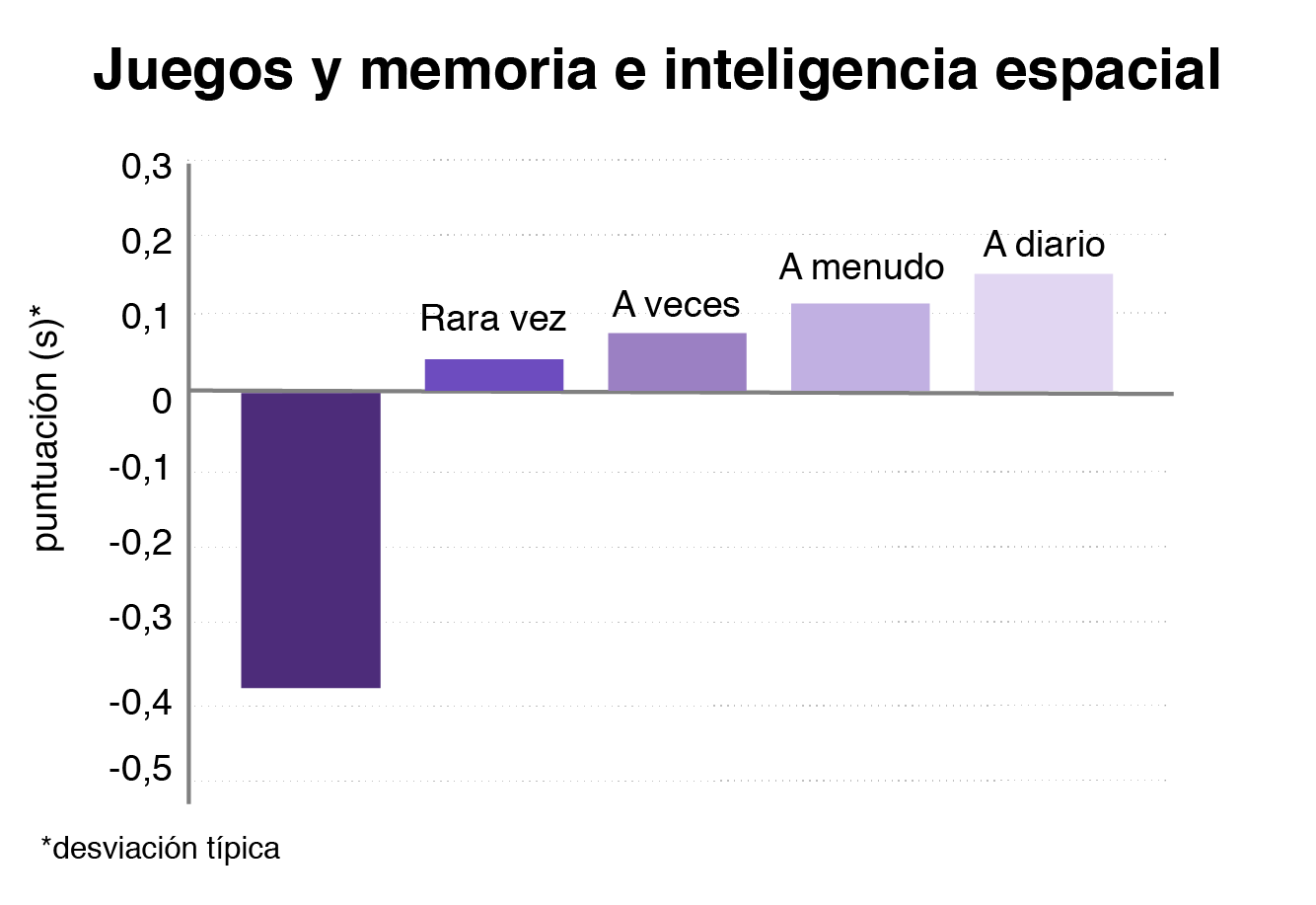

Cuanto más tiempo pasan las personas jugando juegos de computadora, mejor puntuación tenían en las pruebas de memoria de trabajo espacial (tu capacidad de recordar dónde están las cosas, como las llaves del auto), atención y razonamiento verbal.

En este caso, la edad efectiva no fue tomada en cuenta, así que no se trata de jóvenes y viejos, sino de un muy claro vínculo con el juego.

Entre los participantes en la prueba de memoria de trabajo espacial, la puntuación más alta fue para los que más pasaban tiempo jugando por computador.

Uno de nuestros hallazgos más sorprendentes fue que los juegos realmente pueden mejorar uno de los componentes clave de la inteligencia: la memoria de trabajo, la capacidad para mantener temporalmente activa información para utilizarla en diferentes actividades cognitivas como comprender o pensar.

"Cualquiera que ido a algún lado a hacer algo y olvidado para qué fue al llegar, sabe de qué estamos hablando", señala la doctora Louise Nicholls, de la Universidad de Strathclyde.

Fue notable que las personas que juegan por computador obtuvieron mejores puntuación en esas pruebas que las que hacen entrenamiento mental, lo que indica que esos juegos pueden ser un pasatiempo más valioso para aquellos que desean mejorar sus habilidades cognitivas.

Cabe anotar que estudios controlados sobre la relación positiva entre la cantidad de juego y ese aspecto de la inteligencia han arrojado resultados consistentes con el de la BBC, señaló Nicholls.

¿Importa cuál es el juego?

"Los resultados más confiables hablan particularmente los videojuegos de mucha acción, aquellos que involucran navegar en distintos ambientes, encontrar objetivos visuales y tomar decisiones rápidas. Pero incluso hasta juegos de acertijos espaciales, como Tetris, son beneficiosos".

"Sin embargo, necesitamos hacer más investigación, por ejemplo sobre cuál es el número óptimo de horas de juego, pues a veces la afición afecta las horas de sueño y de ejercicio, y deja de ser un beneficio", subraya la doctora.

Las redes mentales

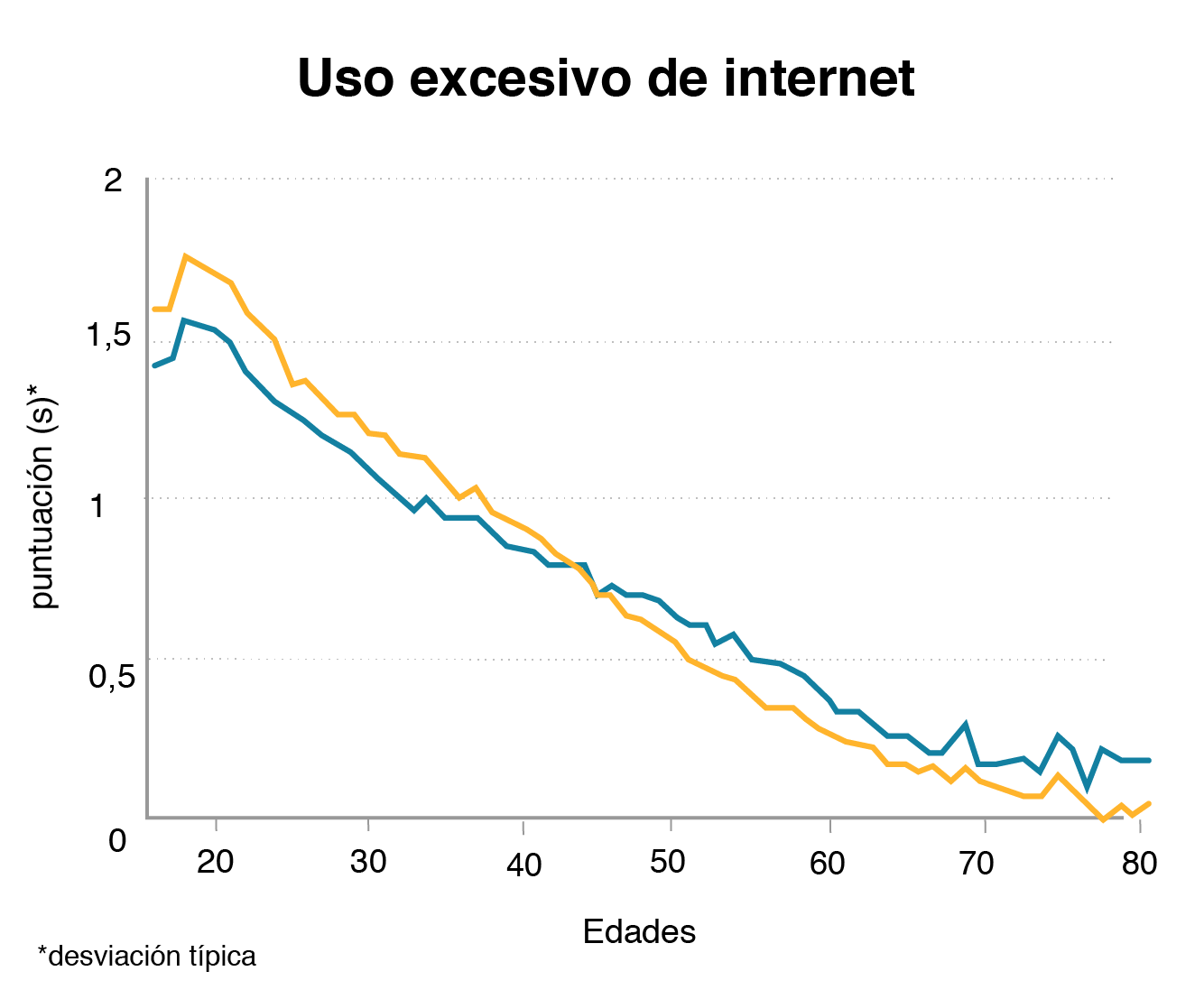

Hubo otro vínculo fuerte... e inquietante, y fue entre aquellos que usan internet de manera excesiva y obsesiva (por ejemplo, revisar repetidamente los teléfonos inteligentes en la cama) y aquellos que se sienten ansiosos y estresados. Eso fue particularmente notable entre los más jóvenes.

La línea amarilla muestra como la "adicción a internet" es más común entre jóvenes... nada sorprendente. Lo preocupante es que la línea azul muestra el nivel de ansiedad de los participantes, y es muy similar.

Es una de las pruebas más claras hasta ahora de que el uso excesivo de la tecnología puede tener un impacto negativo en la salud mental.

Aunque ese vínculo nunca había sido hallado a una escala tan grande, "hay muchas investigaciones que indican que el uso excesivo de internet está asociado con mala salud mental, particularmente en adolescentes y jóvenes", señaló el doctor Lee Smith, de Anglia Ruskin University.

"Se debe en parte a que las redes alientan comparaciones a veces con metas imposibles. Además, nos permiten cuantificar nuestro éxito social. Esas dos cosas pueden estar aumentando los niveles de estrés".

Así que dedicarle menos tiempo a las redes sociales es mejor para la salud mental.

Malas noticias para los perezosos

Hay evidencia intrigante de algo más que podemos hacer para maximizar nuestro poder cerebral.

Al parecer, ser fuerte y estar en forma es bueno para el cerebro.

En la Universidad de Gales del Sur, han estado haciendo pruebas Stroop antes, durante y después de que la gente haga ejercicio. Las pruebas Stroop evalúan cuán pronto nuestro cerebro procesa una discordancia en la información.

Es más sencillo de lo que suena: mientras los voluntarios pedalean en una bicicleta estática, ven unas palabras que aparecen en una pantalla.

Son nombres de colores, solo que están en otro color -la palabra "verde", escrita en letras rojas-, y tienen que apretar un botón del color que dice la palabra.

Aunque esté escrita en color rosa, tienes que responder "azul".

"Hemos encontrado que la función cognitiva -la agilidad mental- mejora mientras estás haciendo ejercicio", contó el doctor Damien Bailey.

"Sabemos que como le está llegando más sangre al cerebro -más combustible: oxígeno y glucosa- hay más apoyo a varias áreas de funciones cognitivas".

Eso ocurre gracias a un truco de nuestros cuerpos.

El ejercicio incrementa los niveles de óxido de nitrógeno en la sangre, un elemento químico que relaja los vasos sanguíneos y facilita el flujo de sangre.

Pero además, el ejercicio ayuda al cerebro aumentando la cantidad del Factor neurotrófico derivado del cerebro o FNDC, que es una especie de fertilizador para las neuronas.

"Si estás produciendo y desarrollando más células y conexiones cerebrales, la toma de decisiones, la memoria, el raciocinio... todo mejora". Según las investigaciones de la Universidad de Gales del Sur, entre más intensamente te ejercites mejor, pero incluso una vigorosa caminata dobla las cantidades de esos químicos en el cerebro.

¿Cómo nos afecta el género?

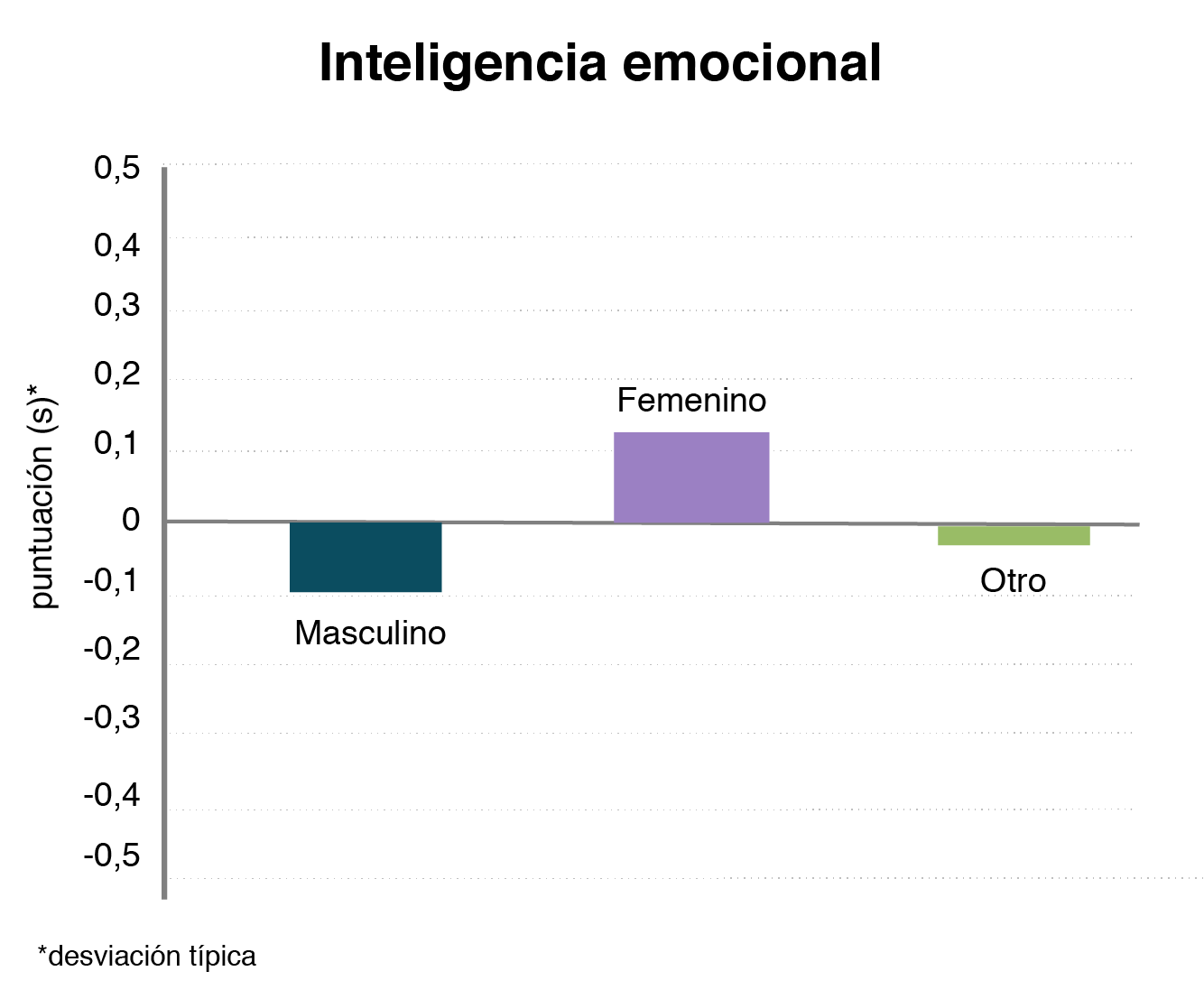

Una de nuestras pruebas analizó la capacidad de las personas para leer correctamente las emociones en una variedad de caras.

Descubrimos que quienes obtuvieron mejores resultados en esta prueba de inteligencia emocional tienen hermanos y/o hermanas, y también las que comparten sus vidas con gatos y/o perros.

Aunque no existe una diferencia general en la inteligencia entre los diferentes géneros, cuando se trata de nuestra inteligencia emocional, las mujeres obtuvieron mejores puntuaciones que los hombres y que aquellos que se identificaron como 'otro'.

En las pruebas de habilidad espacial y resolución de problemas, los hombres obtuvieron mejores calificaciones que las mujeres y los otros.

Hay que subrayar que las diferencias fueron pequeñas, y hay mucho debate sobre si se deben principalmente a la naturaleza o la crianza.

Un análisis reciente de muchos estudios diferentes concluyó que las diferencias en la capacidad espacial tienden a aparecer en la edad escolar, lo que hace pensar que son en gran medida el resultado de la presión social y su impacto en cosas como la selección de juguetes.

Varios estudios muestran que los estereotipos claramente siguen existiendo y que pueden tener un efecto significativo en ciertas pruebas de inteligencia.

¿Se puede hacer algo para contrarrestar sus efectos?

"Hay un estudio muy bueno en el que tomaron a un grupo de niñas cuyas habilidades espaciales no eran tan buenas y las alentaron a jugar Tetris intensamente durante tres meses", cuenta la neurocientífica Gina Rippon.

"Las partes del cerebro que apuntalan el desempeño espacial cambiaron sutilmente". Regiones de la corteza se volvieron más gruesas y otras partes, más activas.

"Así que podemos mostrar cómo una parte y una función específica del cerebro puede responder a entrenamiento y cambiar conductas".

Quizás los hombres también pueden revertir sus deficiencias en la inteligencia emocional.

¿Y qué pasa a medida que envejecemos?

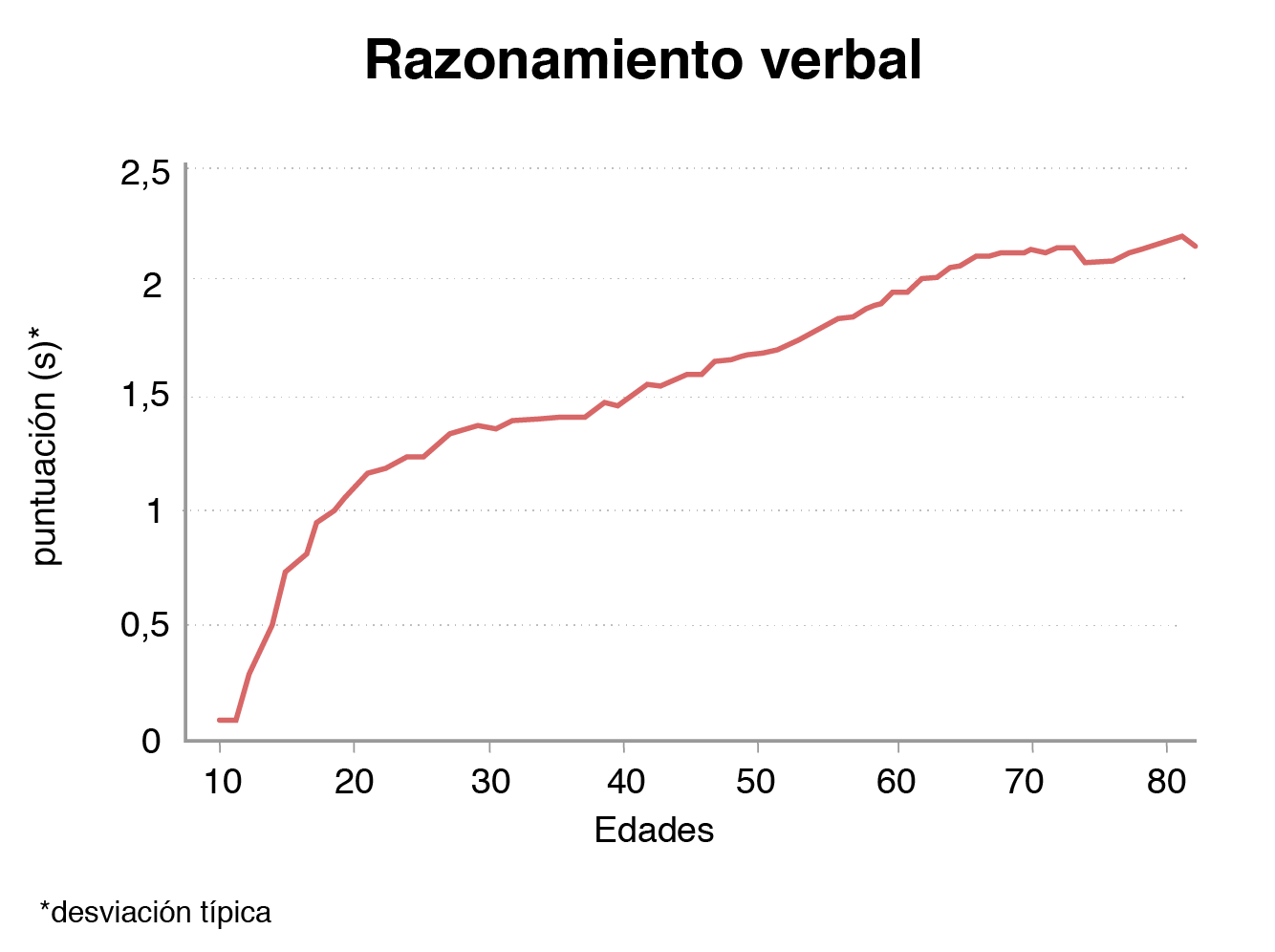

Las personas que obtuvieron mejores puntuaciones en inteligencia verbal fueron las que leen mucho. Los que comen más frutas y verduras también obtuvieron buenos resultados.

Esta fue una de las habilidades cognitivas más afectadas por el estilo de vida.

Y lo más interesante fue cómo las habilidades verbales varían según la edad.

Mientras que todas las demás habilidades cognitivas disminuyeron con la edad, la capacidad verbal aumentó dramáticamente, ¡alcanzando su punto máximo a los 70 y 80 años!

Este pico que se extiende hasta los años 70 y 80 es un nuevo hallazgo interesante. Estudios anteriores habían encontrado que se llegaba a la cima en los años 50 y 60 y luego disminuía.

"La habilidad verbal es un ejemplo de inteligencia cristalizada -explica el doctor Smith-, las habilidades que acumulamos a través del aprendizaje y la experiencia, que seguimos desarrollando y podemos retener hasta la vejez".

Y en Escocia tienen una pista de cómo podemos asegurarnos de que así sea.

El miércoles 4 de junio de 1947, los niños de 10 y 11 años que iban al colegio en todo el país tuvieron una examen de inteligencia. Décadas más tarde, académicos de la Universidad de Edimburgo se los encontraron en los archivos.

Entusiasmados, buscaron a esos niños -ahora de 70 años de edad- para que volvieran a hacer el mismo examen, con la idea de analizar los resultados y buscar las claves para el envejecimiento exitoso.

Y así fue.

Un grupo de los niños que hicieron el examen en 1947, lo volvieron a hacer 6 décadas después. A algunos les fue mejor de viejos que de niños.

El profesor Ian Dearry comparó los resultados y, para entender por qué los cerebros de algunos habían envejecido mejor que el de otros, los sometió a otras pruebas, incluyendo perfiles genéticos y detallados cuestionarios sobre sus estilos de vida.

"Hay una pequeña contribución de ciertos factores genéticos pero la más grande es el estilo de vida", dice Dearry.

Su investigación mostró que aquellos que se mantuvieron consistentemente activos física y mentalmente tenían mejor destreza de raciocinio. Eso también es cierto sobre aquellos que aprendieron otro idioma.

"Ciertamente hay cada vez más evidencia de que aprender o involucrarse con algo nuevo ayuda a reforzar o a crear nuevas conexiones. De hecho, aprender otro idioma a cualquier edad puede ser beneficioso", señala Alan Gow.

Tras revisar tantos estudios, ¿cuál sería su principal consejo para mantener el cerebro joven?

"La actividad física es la que consistentemente aparece como la más beneficiosa, pero no debemos olvidar las conexiones sociales: no estar solo es importante para la salud mental".

Antes de irnos, vale la pena recordar que hay cosas que este tipo de pruebas no pueden medir, como la personalidad.

Y la característica más importante de la personalidad en este contexto es el esmero. Los estudios indican que puede compensar cualquier deficiencia.

¡Así que a hacer ejercicio mientras juegas por computador algún videojuego en ruso!

Fuente:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52637903

Más:

Qué es la inteligencia, qué tan importante es y por qué no deberías decirle a nadie que es inteligente

/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/HXMDWJMZC5CHJPCMSRLJKYPFXY.jpg)