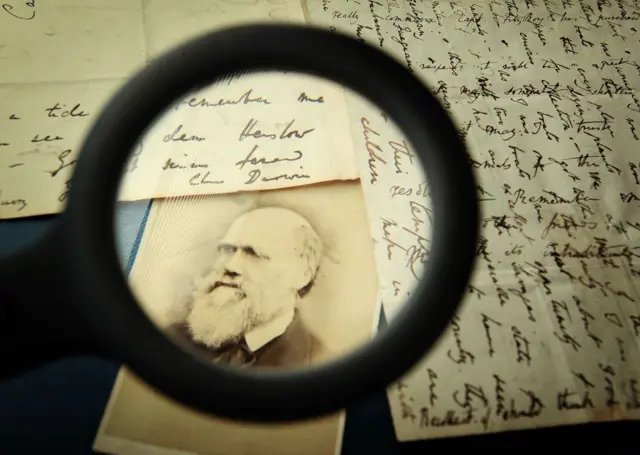

"No existe una diferencia fundamental entre el hombre y los animales en su capacidad de sentir placer y dolor, felicidad y miseria", escribió Darwin.

Pero su sugerencia de que los animales piensan y sienten fue vista como una herejía científica entre muchos, si no la mayoría, de los expertos en comportamiento animal.

Atribuir conciencia a los animales en función de sus respuestas se consideraba un pecado capital. El argumento era que proyectar rasgos, sentimientos y comportamientos humanos en los animales no tenía base científica y no había forma de probar lo que sucede en las mentes de los animales.

Pero si surge nueva evidencia de la capacidad de los animales para sentir y procesar lo que sucede a su alrededor, ¿podría significar que son conscientes?

El ejemplo de las abejas

Ahora sabemos que las abejas pueden contar, reconocer rostros humanos y aprender a utilizar herramientas.

El profesor Lars Chittka de la Universidad Queen Mary de Londres ha trabajado en muchos de los principales estudios sobre la inteligencia de las abejas.

"Si las abejas son tan inteligentes, tal vez puedan pensar y sentir algo que sea la base de la conciencia", afirma.

Los experimentos del profesor Chittka demostraron que las abejas modificaban su comportamiento después de un incidente traumático y parecían capaces de jugar, haciendo rodar pequeñas bolas de madera, una actividad que, según él, parecían disfrutar.

Estos resultados han persuadido a uno de los científicos más influyentes y respetados en la investigación con animales a hacer esta declaración fuerte, cruda y polémica:

"Dada toda la evidencia que hay sobre la mesa, es muy probable que las abejas tengan conciencia", dijo.

No se trata sólo de las abejas. Muchos coinciden en que ha llegado el momento de reevaluar nuestro pensamiento sobre la conciencia animal, a partir de nueva evidencia que marca un "cambio radical".

En ese grupo de científicos se encuentra el profesor Jonathan Birch de la London School of Economics.

"Tenemos investigadores de diferentes campos que empiezan a atreverse a hacer preguntas sobre la conciencia animal y a pensar explícitamente en cómo su investigación podría ser relevante para esas preguntas", afirma Birch.

Sin embargo, cualquiera que busque un momento eureka quedará decepcionado.

En cambio, el aumento constante de evidencias para repensar este paradigma ha generado comentarios entre los investigadores involucrados. Ahora muchos reclaman un cambio en el pensamiento científico en este campo.

Lo que se ha descubierto puede no ser una prueba concluyente de la conciencia animal, pero en conjunto, es suficiente para sugerir que existe "una posibilidad realista" de que los animales sean capaces de tener conciencia, indica Birch.

Esto no sólo se aplica a los llamados animales superiores, como los simios y los delfines, que han alcanzado un estado de desarrollo más avanzado que otros animales. También para criaturas más simples, como serpientes, pulpos, cangrejos, abejas y posiblemente incluso moscas de la fruta.

Este grupo de científicos busca financiación para hacer nuevas investigaciones y determinar si los animales son conscientes y, de ser así, en qué medida.

Si usted se pregunta qué entendemos por conciencia, no está solo. Es algo en lo que los científicos ni siquiera pueden ponerse de acuerdo.

Uno de los primeros esfuerzos se produjo en el siglo XVII, por parte del filósofo francés René Descartes, quien dijo: "Pienso, luego existo".

"El lenguaje es el único signo cierto del pensamiento escondido en un cuerpo", añadió.

Pero este razonamiento ha enturbiado las aguas durante demasiado tiempo, considera el profesor Anil Seth de la Universidad de Sussex, quien ha debatido sobre la definición de conciencia durante gran parte de su carrera profesional.

"Esta impía trinidad de lenguaje, inteligencia y conciencia se remonta a Descartes", dijo a la BBC con malestar frente a la falta de cuestionamientos a este enfoque hasta hace poco.

La "trinidad impía" está en el centro de un movimiento llamado conductismo, que surgió a principios del siglo XX. Dice que los pensamientos y sentimientos no pueden medirse con métodos científicos y, por lo tanto, deben ignorarse al analizar el comportamiento.

Aunque muchos expertos en comportamiento animal se formaron en esta escuela, comienza a abrirse un enfoque menos centrado en el ser humano, asegura Seth.

"Debido a que vemos las cosas a través de una lente humana, tendemos a asociar la conciencia con el lenguaje y la inteligencia”, explica. “El hecho de que estén juntos en nosotros no significa que vayan juntos en general".

El profesor Lars Chittka de la Universidad Queen Mary de Londres ha trabajado en muchos de los principales estudios sobre la inteligencia de las abejas.

"Si las abejas son tan inteligentes, tal vez puedan pensar y sentir algo que sea la base de la conciencia", afirma.

Los experimentos del profesor Chittka demostraron que las abejas modificaban su comportamiento después de un incidente traumático y parecían capaces de jugar, haciendo rodar pequeñas bolas de madera, una actividad que, según él, parecían disfrutar.

Estos resultados han persuadido a uno de los científicos más influyentes y respetados en la investigación con animales a hacer esta declaración fuerte, cruda y polémica:

"Dada toda la evidencia que hay sobre la mesa, es muy probable que las abejas tengan conciencia", dijo.

Abeja

Estudios indican que las abejas modifican su comportamiento después de un incidente traumático.

“Cambio radical”

“Cambio radical”

No se trata sólo de las abejas. Muchos coinciden en que ha llegado el momento de reevaluar nuestro pensamiento sobre la conciencia animal, a partir de nueva evidencia que marca un "cambio radical".

En ese grupo de científicos se encuentra el profesor Jonathan Birch de la London School of Economics.

"Tenemos investigadores de diferentes campos que empiezan a atreverse a hacer preguntas sobre la conciencia animal y a pensar explícitamente en cómo su investigación podría ser relevante para esas preguntas", afirma Birch.

Sin embargo, cualquiera que busque un momento eureka quedará decepcionado.

En cambio, el aumento constante de evidencias para repensar este paradigma ha generado comentarios entre los investigadores involucrados. Ahora muchos reclaman un cambio en el pensamiento científico en este campo.

Lo que se ha descubierto puede no ser una prueba concluyente de la conciencia animal, pero en conjunto, es suficiente para sugerir que existe "una posibilidad realista" de que los animales sean capaces de tener conciencia, indica Birch.

Esto no sólo se aplica a los llamados animales superiores, como los simios y los delfines, que han alcanzado un estado de desarrollo más avanzado que otros animales. También para criaturas más simples, como serpientes, pulpos, cangrejos, abejas y posiblemente incluso moscas de la fruta.

Este grupo de científicos busca financiación para hacer nuevas investigaciones y determinar si los animales son conscientes y, de ser así, en qué medida.

Simios

Los científicos consideran a los simios animales superiores por tener un estado de desarrollo mayor que otras especies.

Cómo definir la conciencia

Cómo definir la conciencia

Si usted se pregunta qué entendemos por conciencia, no está solo. Es algo en lo que los científicos ni siquiera pueden ponerse de acuerdo.

Uno de los primeros esfuerzos se produjo en el siglo XVII, por parte del filósofo francés René Descartes, quien dijo: "Pienso, luego existo".

"El lenguaje es el único signo cierto del pensamiento escondido en un cuerpo", añadió.

Pero este razonamiento ha enturbiado las aguas durante demasiado tiempo, considera el profesor Anil Seth de la Universidad de Sussex, quien ha debatido sobre la definición de conciencia durante gran parte de su carrera profesional.

"Esta impía trinidad de lenguaje, inteligencia y conciencia se remonta a Descartes", dijo a la BBC con malestar frente a la falta de cuestionamientos a este enfoque hasta hace poco.

La "trinidad impía" está en el centro de un movimiento llamado conductismo, que surgió a principios del siglo XX. Dice que los pensamientos y sentimientos no pueden medirse con métodos científicos y, por lo tanto, deben ignorarse al analizar el comportamiento.

Aunque muchos expertos en comportamiento animal se formaron en esta escuela, comienza a abrirse un enfoque menos centrado en el ser humano, asegura Seth.

"Debido a que vemos las cosas a través de una lente humana, tendemos a asociar la conciencia con el lenguaje y la inteligencia”, explica. “El hecho de que estén juntos en nosotros no significa que vayan juntos en general".

Anil Seth

El investigador Anil Seth cuestiona la definición de la conciencia.

Sensibilidad en lugar de conciencia

Algunos son muy críticos con ciertos usos de la palabra conciencia.

"El campo está repleto de palabras ambiguas y desafortunadamente una de ellas es la conciencia", advierte el profesor Stevan Harnad de la Universidad de Quebec.

"Es una palabra que mucha gente utiliza con confianza, pero significa algo diferente para cada persona, por lo que no está nada claro qué significa".

Harnad asegura que una palabra mejor, menos ambigua, puede ser "sensibilidad", que se define más estrictamente como la capacidad de sentir.

"Sentirlo todo, un pellizco, ver el color rojo, sentirte cansado y hambriento, son todas las cosas que sientes", indica.

Otros que se han mostrado instintivamente escépticos ante la idea de que los animales sean conscientes dicen que la nueva interpretación más amplia de lo que significa ser consciente marca la diferencia.

Una de ellas es la doctora Monique Udell, de la Universidad Estatal de Oregón, quien tiene una formación conductista.

"Si observamos distintos comportamientos, por ejemplo, qué especies pueden reconocerse a sí mismas en un espejo, cuántas pueden planificar con anticipación o recordar cosas que sucedieron en el pasado, podemos probar estas preguntas con experimentación y observación y sacar más conclusiones precisas basadas en datos", afirma.

"Y si vamos a definir la conciencia como una suma de comportamientos mensurables, entonces se puede decir que los animales que han tenido éxito en estas tareas particulares tienen algo que elegimos llamar conciencia".

Ésta es una definición de conciencia mucho más estrecha que la que promueve el nuevo grupo, pero según la doctora Udell, la ciencia se trata de un choque respetuoso de ideas.

"Contar con personas que tomen las ideas con cautela y tengan un ojo crítico es importante, porque si no abordamos estas preguntas de diferentes maneras, será más difícil progresar".

¿Pero qué sigue? Algunos dicen que es necesario estudiar muchas más especies para determinar si es posible que los animales tengan conciencia.

"En este momento, la mayor parte de la ciencia se hace en humanos y monos y estamos haciendo el trabajo mucho más difícil de lo necesario porque no estamos aprendiendo sobre la conciencia en su forma más básica", dice Kristin Andrews, profesora de Filosofía especializada en mentes animales en la Universidad de York en Toronto.

Andrews y muchos otros creen que la investigación en humanos y monos es el estudio de un nivel de conciencia superior (que se manifiesta en la capacidad de comunicarse y sentir emociones complejas), mientras que un pulpo o una serpiente también pueden tener un nivel de conciencia más básico que estamos ignorando por no investigarlo.

Esta investigadora fue una de las principales impulsoras de la Declaración de Nueva York sobre la Conciencia Animal, firmada a principios de este año y que hasta ahora ha sido suscrita por 286 investigadores.

La breve declaración de cuatro párrafos establece que es “irresponsable” ignorar la posibilidad de la conciencia animal.

"Debemos considerar los riesgos para el bienestar y utilizar la evidencia para informar nuestras respuestas a estos riesgos", dice.

Sensibilidad en lugar de conciencia

Algunos son muy críticos con ciertos usos de la palabra conciencia.

"El campo está repleto de palabras ambiguas y desafortunadamente una de ellas es la conciencia", advierte el profesor Stevan Harnad de la Universidad de Quebec.

"Es una palabra que mucha gente utiliza con confianza, pero significa algo diferente para cada persona, por lo que no está nada claro qué significa".

Harnad asegura que una palabra mejor, menos ambigua, puede ser "sensibilidad", que se define más estrictamente como la capacidad de sentir.

"Sentirlo todo, un pellizco, ver el color rojo, sentirte cansado y hambriento, son todas las cosas que sientes", indica.

Otros que se han mostrado instintivamente escépticos ante la idea de que los animales sean conscientes dicen que la nueva interpretación más amplia de lo que significa ser consciente marca la diferencia.

Una de ellas es la doctora Monique Udell, de la Universidad Estatal de Oregón, quien tiene una formación conductista.

"Si observamos distintos comportamientos, por ejemplo, qué especies pueden reconocerse a sí mismas en un espejo, cuántas pueden planificar con anticipación o recordar cosas que sucedieron en el pasado, podemos probar estas preguntas con experimentación y observación y sacar más conclusiones precisas basadas en datos", afirma.

"Y si vamos a definir la conciencia como una suma de comportamientos mensurables, entonces se puede decir que los animales que han tenido éxito en estas tareas particulares tienen algo que elegimos llamar conciencia".

Ésta es una definición de conciencia mucho más estrecha que la que promueve el nuevo grupo, pero según la doctora Udell, la ciencia se trata de un choque respetuoso de ideas.

"Contar con personas que tomen las ideas con cautela y tengan un ojo crítico es importante, porque si no abordamos estas preguntas de diferentes maneras, será más difícil progresar".

laboratorio

Los científicos coinciden en que es importante ampliar las investigaciones científicas sobre los animales.

Una declaración de conciencia animal

Una declaración de conciencia animal

¿Pero qué sigue? Algunos dicen que es necesario estudiar muchas más especies para determinar si es posible que los animales tengan conciencia.

"En este momento, la mayor parte de la ciencia se hace en humanos y monos y estamos haciendo el trabajo mucho más difícil de lo necesario porque no estamos aprendiendo sobre la conciencia en su forma más básica", dice Kristin Andrews, profesora de Filosofía especializada en mentes animales en la Universidad de York en Toronto.

Andrews y muchos otros creen que la investigación en humanos y monos es el estudio de un nivel de conciencia superior (que se manifiesta en la capacidad de comunicarse y sentir emociones complejas), mientras que un pulpo o una serpiente también pueden tener un nivel de conciencia más básico que estamos ignorando por no investigarlo.

Esta investigadora fue una de las principales impulsoras de la Declaración de Nueva York sobre la Conciencia Animal, firmada a principios de este año y que hasta ahora ha sido suscrita por 286 investigadores.

La breve declaración de cuatro párrafos establece que es “irresponsable” ignorar la posibilidad de la conciencia animal.

"Debemos considerar los riesgos para el bienestar y utilizar la evidencia para informar nuestras respuestas a estos riesgos", dice.

Kristin Andrews

Kristin Andrews promovió la Declaración de Nueva York sobre la Conciencia Animal.

Chris Magee pertenece al Understanding Animal Research, un organismo del Reino Unido respaldado por organizaciones de investigación y empresas que realizan experimentos con animales.

Asegura que se asume que los animales tienen conciencia cuando se realizan experimentos con ellos y advierte que las regulaciones del Reino Unido exigen que los experimentos se realicen sólo si los beneficios para la investigación médica superan el sufrimiento causado.

"Hay pruebas suficientes para que adoptemos un enfoque de precaución", afirma.

“Pero también hay muchas cosas que no sabemos, incluso sobre crustáceos decápodos como cangrejos, langostas, cangrejos y camarones”.

"No sabemos mucho sobre su experiencia vivida, ni siquiera cosas básicas como el momento en que mueren. Y esto es importante porque necesitamos establecer reglas para protegerlos, ya sea en el laboratorio o en la naturaleza".

Una revisión dirigida por Birch en 2021 evaluó 300 estudios científicos sobre la sensibilidad de los decápodos y cefalópodos, que incluyen pulpos, calamares y sepias.

El equipo del profesor Birch descubrió que había pruebas sólidas de que estas criaturas eran sensibles, ya que podían experimentar sensaciones de dolor, placer, sed, hambre, calidez, alegría, consuelo y excitación.

Las conclusiones de esta revisión llevaron al gobierno británico a incluir a estas criaturas en su Ley de Bienestar Animal en 2022.

"Se han descuidado las cuestiones relacionadas con el bienestar de los pulpos y los cangrejos", afirma Birch. "La ciencia emergente debería alentar a la sociedad de tomar estas cuestiones un poco más en serio".

Chris Magee pertenece al Understanding Animal Research, un organismo del Reino Unido respaldado por organizaciones de investigación y empresas que realizan experimentos con animales.

Asegura que se asume que los animales tienen conciencia cuando se realizan experimentos con ellos y advierte que las regulaciones del Reino Unido exigen que los experimentos se realicen sólo si los beneficios para la investigación médica superan el sufrimiento causado.

"Hay pruebas suficientes para que adoptemos un enfoque de precaución", afirma.

“Pero también hay muchas cosas que no sabemos, incluso sobre crustáceos decápodos como cangrejos, langostas, cangrejos y camarones”.

"No sabemos mucho sobre su experiencia vivida, ni siquiera cosas básicas como el momento en que mueren. Y esto es importante porque necesitamos establecer reglas para protegerlos, ya sea en el laboratorio o en la naturaleza".

Una revisión dirigida por Birch en 2021 evaluó 300 estudios científicos sobre la sensibilidad de los decápodos y cefalópodos, que incluyen pulpos, calamares y sepias.

El equipo del profesor Birch descubrió que había pruebas sólidas de que estas criaturas eran sensibles, ya que podían experimentar sensaciones de dolor, placer, sed, hambre, calidez, alegría, consuelo y excitación.

Las conclusiones de esta revisión llevaron al gobierno británico a incluir a estas criaturas en su Ley de Bienestar Animal en 2022.

"Se han descuidado las cuestiones relacionadas con el bienestar de los pulpos y los cangrejos", afirma Birch. "La ciencia emergente debería alentar a la sociedad de tomar estas cuestiones un poco más en serio".

Pulpo

Hay millones de tipos diferentes de animales y se han llevado a cabo muy pocas investigaciones sobre cómo experimentan el mundo.

Sabemos un poco sobre las abejas y otros investigadores han mostrado indicios de comportamiento consciente en cucarachas e incluso moscas de la fruta, pero hay muchos otros experimentos por realizar con muchos otros animales.

Es un campo de estudio que los herejes que firmaron la Declaración de Nueva York afirman que ha sido descuidado, incluso ridiculizado. Su enfoque, decir lo indecible y arriesgarse a ser sancionado, no es nada nuevo.

Casi al mismo tiempo que René Descartes decía "pienso, luego existo", la Iglesia católica encontró al astrónomo italiano Galileo Galilei "vehementemente sospechoso de herejía" por sugerir que la Tierra no era el centro del Universo.

Fue un cambio de pensamiento que nos abrió los ojos a una imagen más verdadera y rica del Universo y nuestro lugar en él.

Desplazarnos del centro del Universo por segunda vez puede tener el mismo efecto en nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás seres vivos con quienes compartimos el planeta.

Animales como los pulpos podrían tener un nivel de conciencia que se desconoce porque no se está investigando.

Los herejes

Los herejes

Hay millones de tipos diferentes de animales y se han llevado a cabo muy pocas investigaciones sobre cómo experimentan el mundo.

Sabemos un poco sobre las abejas y otros investigadores han mostrado indicios de comportamiento consciente en cucarachas e incluso moscas de la fruta, pero hay muchos otros experimentos por realizar con muchos otros animales.

Es un campo de estudio que los herejes que firmaron la Declaración de Nueva York afirman que ha sido descuidado, incluso ridiculizado. Su enfoque, decir lo indecible y arriesgarse a ser sancionado, no es nada nuevo.

Casi al mismo tiempo que René Descartes decía "pienso, luego existo", la Iglesia católica encontró al astrónomo italiano Galileo Galilei "vehementemente sospechoso de herejía" por sugerir que la Tierra no era el centro del Universo.

Fue un cambio de pensamiento que nos abrió los ojos a una imagen más verdadera y rica del Universo y nuestro lugar en él.

Desplazarnos del centro del Universo por segunda vez puede tener el mismo efecto en nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás seres vivos con quienes compartimos el planeta.