miércoles, 30 de noviembre de 2022

VIVIENDAS DE ALQUILER La pionera batalla judicial de una inquilina de Barcelona contra 10 cláusulas “abusivas” de un gran propietario

“Sentí tanta impotencia e injusticia ante el burofax recibido en 2020 que anunciaba una subida que triplicaría el precio de mi alquiler, que tenía dos opciones: o me marchaba del piso o luchaba para dar a conocer lo que me pasaba”. Habla Sílvia Torres a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde este viernes se celebró la primera jornada del juicio contra su casero, el fondo de inversión Azora. La vecina de Granollers (Barcelona) pide la nulidad de 10 cláusulas del contrato con que, entre otras cosas, el propietario pretendía una subida de la cuota mensual a partir del tercer año del contrato (que tiene una duración de siete). Azora es uno de los mayores caseros de España y desde hace años han aflorado en varias ciudades quejas como la Torres en edificios administrados por la filial Lazora. En 21 folios, el contrato de Torres incluye cláusulas que ella considera fraudulentas.

La principal es que el contrato prevé que, pasados los primeros tres años, la renta subirá “hasta casi triplicar el precio inicial”. “De pagar 380 euros pasa a los tres años a 690 euros y hasta 897 al final” de los siete que tiene el contrato, explica Torres. El texto establece el precio inicial como “una bonificación” temporal. En otro apartado se impone al inquilino el pago de un seguro por impago, al margen de la renta mensual y con la compañía que elige Lazora. También se exige la nulidad por una cláusula que afirma que el contrato ha sido negociado entre la empresa y el inquilino. El fondo de inversión lo niega todo. En una respuesta sobre el caso a un cuestionario por escrito, Lazora responde: “Todas las cláusulas recogidas en nuestros contratos cumplen con la legislación vigente”.

Torres alquiló el piso de Granollers cuando era propiedad de Solvia, en 2016. En verano de 2019, todos los vecinos del edificio recibieron una carta de Azora, comunicándoles que había comprado la finca. Y a finales de año, cuando su contrato de alquiler estaba a punto de vencer, su nuevo casero le comunicó en un burofax las condiciones del nuevo, que tenían que firmar antes de enero. Entonces la ley había alargado los contratos de tres años a cinco, siete si el casero es una empresa. Desconfió de las cláusulas, sobre todo de la que se refería a la bonificación y la subida a los tres años: “Pero firmé porque entendía que tenía margen hasta la subida y podía asesorarme. Otros vecinos de mi edificio se marcharon”, afirma. Otra imposición del casero, denuncia, fue que el contrato lo firmaran dos personas, y lo hizo junto a su padre.

La afectada ha llevado el caso a juicio de la mano del Sindicato de Inquilinos y el despacho de abogados Col·lectiu Ronda. “Son cláusulas abusivas porque incumplen la Ley de Arrendamientos Urbanos, la LAU, en materia de protección al arrendatario, y la normativa de consumo”, afirma la abogada Montse Serrano. La letrada equipara el caso con “procedimientos judiciales del ámbito bancario que denunciaron la nulidad de cláusulas suelo o multidivisa: ahora es el momento de trasladar la valoración de cláusulas abusivas a los contratos de alquiler”.

Si se declarara la nulidad afectaría solo al caso de Torres. Eso implica que no se aplicaría el aumento previsto en enero de 2023 y se le devolverían las cuotas del seguro. Sin embargo, sí “sería un precedente para los otros contratos firmados por inquilinos con Azora que incluyen las mismas cláusulas”, continúa Serrano. “Las cláusulas aparecen sistemáticamente en centenares de contratos de alquiler de la empresa en Cataluña y el resto de España”, afirma el sindicato. Según sus datos, solo en Cataluña hay nueve edificios gestionados por Lazora cuyos vecinos están organizados: en Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell y Granollers. En muchos casos, son edificios que habían pertenecido a Solvia, la inmobiliaria del Banco Sabadell. El fondo de inversión cifra en 7.500 las viviendas que tiene en España.

Victoria Torres (centro), momentos antes de iniciarse el juicio. CARLES RIBAS

Otras cláusulas que la denuncia ve abusivas o fraudulentas son el derecho del casero a retener la fianza si no se cumplen condiciones de retorno del piso (no haberlo pintado, explica la abogada); o imponen hasta el triple del precio del alquiler diario si hay un retraso en la entrega de las llaves. También se obliga al inquilino a dar su consentimiento para que la empresa los pueda incorporar al registro de morosos, exonera al casero de responsabilidad en caso de interrupción de los suministros, o reserva el derecho del arrendador a visitar periódicamente la vivienda.

“Espero que la sentencia declare la nulidad y siente un precedente para ayudar a otras familias que sufren abusos”, confía Torres, que recuerda además que las subidas situarían el precio de su alquiler muy por encima del índice de referencia oficial de la Generalitat. Desde el Sindicato de Inquilinos, uno de sus portavoces, Enric Aragonès, aplaude la “valentía” de la inquilina que denunció a Azora y recordó que los inquilinos de edificios gestionados por Azora fueron los primeros que en Cataluña pidieron la regulación del precio del alquiler.

La Ley catalana de contención de rentas estuvo vigor un año y medio, a partir de septiembre de 2020, pero los artículos que permitían la regulación fueron tumbados por el Tribunal Constitucional el pasado mes de mayo en respuesta a recursos del PP y el Gobierno. Aragonès también señaló que la ley de arrendamientos que prepara el Govern basándose en el Código Civil catalán prevé mayores garantías para los inquilinos a la hora de firmar los contratos. La futura normativa, con todo, no podrá regular los precios al tratarse de una competencia estatal.

https://elpais.com/espana/catalunya/2022-11-26/la-pionera-batalla-judicial-de-una-inquilina-de-barcelona-contra-10-clausulas-abusivas-de-un-gran-propietario.html

_- Entrevista a Manuel Aznar Soler sobre El Partido Comunista de España y la literatura (1931-1978). Once estudios sobre escritores, intelectuales y política (Atrapasueños, 2021) El PCE y la literatura, una relación fructífera

_-Fuentes: Rebelión

[Imagen: Mesa presidencial en Madrid del II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura realizado en julio de 1937. Créditos: CDMH_CAUSA_GENERAL_FOTOGRAFIAS_C1547_EXP_001_742. Ministerio de Cultura]Manuel Aznar Soler (Valencia, 1951), catedrático emérito de literatura española contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona, es fundador en 1993 y ha sido director hasta su jubilación en 2021 del Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL).

Director literario de la colección Biblioteca del Exilio (Renacimiento), así como de Laberintos: anuario de estudios sobre los exilios culturales españoles y de El Correo de Euclides: anuario científico de la Fundación Max Aub, ha sido también co-director de Sansueña, «revista de estudios sobre el exilio republicano de 1939». Entre sus publicaciones cabe destacar Los laberintos del exilio. Diecisiete estudios sobre la obra literaria de Max Aub [2003], escritor exiliado del que ha editado cinco obras que cuentan también con estudios introductorios y notas: La gallina ciega [1995 y 2021], su tragedia San Juan [1998], Diarios (1939-1972) [1998], Nuevos diarios inéditos (1939-1972) [2003] y Escritos sobre el exilio [2008]. Entre sus últimos libros mencionemos República literaria y revolución (1920-1939) [2010, dos volúmenes], El teatro de Jorge Semprún [2015], Iluminaciones sobre Luces de bohemia de Valle-Inclán [2017], Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura (Valencia-Madrid-Barcelona-París, 1937) [2018], Teatro, historia y política en Martes de carnaval de Valle-Inclán [2019], El Partido Comunista de España y la literatura (1931-1978). Once estudios sobre escritores, intelectuales y política [2021] y La Resistencia silenciada. Historia del Congreso Universitario de Escritores Jóvenes (1954-1955) y edición facsímil de su Boletín [2021]. También es co-editor, junto al profesor José-Ramón López García, del Diccionario biobibliográfico de los escritores, editoriales y revistas del exilio republicano de 1939 (Sevilla, Renacimiento, 2016, cuatro volúmenes, 2.318 páginas).

Salvador López Arnal.- Como se indica en el subtítulo, componen su libro once estudios sobre escritores, intelectuales y política. Apunto para nuestros lectores y lectoras el título de algunos capítulos: «Los intelectuales y la política cultural del PCE (1939-1956)», «Marcos Ana, un poeta en el penal de Burgos», «La Unión de intelectuales españoles en México (1947-1956)»… ¿Por qué ha elegido el período 1931-1978? ¿Los años con las aportaciones literarias más relevantes del Partido?

Manuel Aznar Soler.- He elegido el periodo 1931-1978 porque, durante los años de la Segunda República y de la guerra, el Partido Comunista de España (PCE), a medida que fue abandonando su política obrerista de clase para asumir la política frentepopular y antifascista, experimentó un progresivo aumento en el número y en la calidad de sus intelectuales militantes. Muchos de ellos, mayoritariamente de clase pequeñoburguesa o burguesa, creyeron durante los años treinta del pasado siglo XX que la mejor manera de ser antifascista era ser comunista. Posteriormente, durante los años de la dictadura militar franquista, los artistas, escritores e intelectuales del PCE fueron la vanguardia de la Resistencia y, desde la oposición antifranquista, tanto en el interior como en el exilio, tuvieron desde 1939 una influencia muy notable en el desarrollo de la cultura y de la literatura españolas.

«Durante los años de la dictadura militar franquista, los artistas, escritores e intelectuales del PCE fueron la vanguardia de la Resistencia y, desde la oposición antifranquista, tanto en el interior como en el exilio, tuvieron desde 1939 una influencia muy notable en el desarrollo de la cultura y de la literatura españolas»

Salvador López Arnal.- Cuando se leen los nombres, que usted facilita, de los intelectuales militantes más cualificados, así como los de los simpatizantes o «compañeros de viaje», en los años del Frente Popular, es fácil conjeturar el importante, el decisivo papel que el PCE tuvo en el desarrollo de la política cultural republicana. ¿Cuáles fueron las principales razones de esa militancia, de esa cercanía al partido, de filósofos, novelistas y poetas de la talla de María Teresa León, Wenceslao Roces, Miguel Hernández o José Bergamín?

Manuel Aznar Soler.- Imagino que las razones son distintas en cada caso: por convicciones marxistas y revolucionarias (María Teresa León, Wenceslao Roces), por conciencia de clase (Miguel Hernández) o por razones éticas de mayor justicia social (José Bergamín, un «compañero de viaje», católico y republicano, que nunca fue militante comunista). En el caso de los «compañeros de viaje», por ejemplo los escritores de la revista Hora de España (Rafael Dieste, Juan Gil-Albert, Antonio Sánchez Barbudo), su simpatía política hacia los comunistas durante la guerra de España se explica fundamentalmente por razones éticas, es decir, por la defensa de un humanismo socialista militantemente antifascista, así como por la defensa de los valores republicanos clásicos de libertad, igualdad y fraternidad ,y también por su convicción de que los comunistas eran la mejor garantía para ganar la guerra contra el fascismo internacional.

Salvador López Arnal.- Usa en ocasiones la expresión la literatura proletaria-revolucionaria en España. ¿Qué características tenía esa literatura? ¿Semejante a la literatura política-revolucionaria de otros países?

Manuel Aznar Soler.- La literatura proletaria-revolucionaria fue una literatura de clase y de partido que adoptó la Asociación de Escritores Proletarios (RAPP) de la Unión Soviética en el Congreso de Járkov en noviembre de 1930. Este Congreso aprobó dos conclusiones en la línea más ortodoxa del concepto «literatura proletaria»: Primera: La creación literaria tiene que estar sistematizada, organizada, colectivizada y realizada de acuerdo con los planes del gobierno central y de la misma suerte que cualquier trabajo regimentado. Segunda: Todo artista proletario tiene que ser materialista dialéctico. El método del arte creativo es el método del materialismo dialéctico.

Sin embargo, en el Primer Congreso de Escritores Soviéticos, celebrado en Moscú durante el mes de agosto de 1934 y organizado por la Unión de Escritores Soviéticos, se aprobó a propuesta de Andrei Zhdanov, portavoz del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), el dogma del «realismo socialista», que supuso el ocaso de la política literaria de la Asociación de Escritores Proletarios (RAPP).

Pascual Pla y Beltrán es autor de Narja. Poemas proletarios, el primer libro de poesía proletaria-revolucionaria en España, publicado en la Tipografía Pascual Quiles de Valencia el 25 de mayo de 1932, ciudad en la que el 7 de mayo de 1933, con la presencia de Paul Vaillant-Couturier, se creó la Unión de Escritores y Artistas Proletarios (UEAP) de Valencia, la primera filial española de la Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires (AEAR) con sede en París.

Salvador López Arnal.- La novelística del llamado «realismo social» tuvo mucho prestigio e influencia cultural en nuestro país durante los años sesenta y setenta del siglo pasado. Sin embargo, tras la muerte del dictador golpista, acaso antes, fue desconsiderada, incluso menospreciada, por una parte de la crítica literaria. ¿Una crítica justa, razonable? Otra pregunta: ¿ese realismo social era equivalente al realismo socialista importado de la URSS?

Manuel Aznar Soler.- Central eléctrica (1958) de Jesús López Pacheco, La piqueta (1959) de Antonio Ferres y La mina (1960) de Armando López Salinas son tres novelas representativas del «realismo social» de los años cincuenta y sesenta. El «realismo socialista» en sentido soviético estricto, es decir, la defensa de la revolución obrera y del Partido Comunista como vanguardia de ese proceso revolucionario, era lógicamente imposible por la existencia de una censura como la impuesta por la dictadura militar franquista y, además, por la autocensura que ella provocaba si el escritor quería publicar su obra en el interior. Sin embargo, un ejemplo perfecto de «realismo socialista» es 1º de mayo en España, una obra teatral escrita hacia 1940 por César Arconada en su exilio soviético de Moscú, que publiqué en 2017 en la Biblioteca del Exilio de la editorial Renacimiento de Sevilla.

El «realismo social» entró en crisis durante los años sesenta por motivos tanto literarios como políticos y, en este sentido, novelas como Tiempo de silencio (1962) de Luis Martín Santos, Señas de identidad (1966) de Juan Goytisolo y Volverás a Región (1967) de Juan Benet indican con claridad los nuevos caminos de la narrativa española posterior.

Salvador López Arnal.- ¿Cuáles fueron los principales logros y orientaciones del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes dirigido por el comunista Jesús Hernández entre 1936 y 1937?

Manuel Aznar Soler.- Sin duda los dos acontecimientos más espectaculares de propaganda de la causa republicana, frentepopular y antifascista, que organizó aquel Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes durante la guerra de España fueron el Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura (Valencia-Madrid-Barcelona-París), inaugurado por el doctor Juan Negrín el 4 de julio de 1937 en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Valencia, entonces capital de la República española, y el Pabellón de la República Española en la Exposición Universal de París del mismo año 1937, en donde se expuso el Guernica de Picasso. Sin embargo, no debe olvidarse una iniciativa de política cultural tan importante y significativa como la creación de los Institutos para Obreros, que suponían la incorporación a la enseñanza secundaria en plena guerra de la clase trabajadora.

Salvador López Arnal.- ¿Qué balance puede hacerse del Jorge Semprún, escritor y crítico literario, de los años 1946-1953? ¿Por qué da tanta importancia a su crítica de Nada de Carmen Laforet? ¿Fue la figura intelectual más relevante del Partido?

Manuel Aznar Soler.- Jorge Semprún constituye en aquellos años un ejemplo perfecto de crítico literario ortodoxamente estalinista, que concibe la crítica literaria marxista desde la concepción dogmática del realismo socialista soviético. En su crítica a la novela de Carmen Laforet, publicada en febrero de 1950 en la revista Cultura y Democracia, titulada «Nada: la literatura nihilista del capitalismo decadente», realiza un demoledor análisis ideológico y político de la obra desde un «contenidismo» y un mecanicismo sociologista feroces. Este texto del joven Semprún constituye un ejemplo perfecto de la concepción estética marxista, vulgar, dogmática y mecanicista, dominante hacia 1950 entre los escritores y críticos literarios que eran militantes del PCE y fervientes estalinistas entonces.

Salvador López Arnal.- ¿La política de reconciliación nacional influyó de algún modo en la política cultural defendida por el PCE, tanto entre la intelectualidad del exilio como en la del interior? ¿Hubo una «literatura de la reconciliación nacional»?

Manuel Aznar Soler.- La política de reconciliación nacional aprobada por el PCE en 1956 fue decisiva para establecer puentes de diálogo entre los intelectuales de nuestro exilio republicano de 1939 y los escritores de la oposición antifranquista en el interior. Si hasta entonces la publicación en las revistas culturales del interior era criticada como una forma de «colaboracionismo» con el régimen franquista, ahora se iba a fomentar desde la convicción de que para derrotar a la dictadura militar debían sumarse las fuerzas del exilio a las del interior. En este sentido, los epistolarios constituyen un puente de papel, uno de los puentes de diálogo más valiosos e importantes en la esfera privada.

Por otra parte, las dos intervenciones en 1956 de Juan Rejano ante el Pleno del Comité Central del Partido Comunista de España, que incluí en mi edición de sus Artículos y ensayos en el año 2000, en donde defiende con profunda convicción la política de reconciliación nacional, demuestran un insólito espíritu crítico y autocrítico al denunciar públicamente ciertos errores cometidos en el pasado respecto a la política cultural del PCE. Algunos poemas de Marcos Ana, por ejemplo los que defienden una amnistía para los presos políticos franquistas, pueden considerarse «literatura de la reconciliación nacional» en su más noble sentido.

Salvador López Arnal.- Hablando de Marcos Ana. ¿No hemos olvidado demasiado pronto, e injustamente, su ejemplo y la importancia de su obra poética y literaria?

Manuel Aznar Soler.- Marcos Ana, por sus veintitrés años ininterrumpidos de encarcelamiento, se ha convertido en el símbolo del preso político comunista en la España franquista, un ejemplo de dignidad, de lucha y de resistencia antifascista. Su poesía conjuga el compromiso político militante con el intimismo lírico, es una poesía dura y tierna, colectiva y personal, que habla tanto del yo como del nosotros, y no cabe duda de que sus poemas fueron un arma de denuncia de la dictadura militar. Son poemas arrancados del alma, versos no solo de pena y dolor, de angustia y sufrimiento, sino también, y ante todo, de ansia de luz y vida, de paz y libertad, de lucha y esperanza. Tras conseguir la libertad en 1961, este «Garcilaso rojo», como lo calificaba en 1962 el diario ABC, no olvidó a sus camaradas presos en el penal de Burgos y dio un ejemplo de solidaridad al recorrer medio mundo en defensa de una amnistía mientras era objeto de una campaña en su contra dirigida por Manuel Fraga Iribarne, a la sazón ministro franquista de Información y Turismo y responsable de un libelo titulado Páginas de un proceso: Marcos Ana asesino.

Confieso que este estudio sobre la poesía de Marcos Ana, inicialmente publicado en 2003, es el que más he reescrito y ampliado en mi libro del pasado año 2021 y es el estudio del que me siento menos insatisfecho.

Salvador López Arnal.- ¿Fue realmente el penal de Burgos una Universidad obrera, donde muchos encarcelados, militantes comunistas la mayoría de ellos, se aproximaron a una cultura que hasta entonces estaba vedada para ellos? ¿No hemos exagerado entre todos, incluso dulcificado, aquella experiencia carcelaria de dura represión franquista?

Manuel Aznar Soler.- Las condiciones de vida en las cárceles franquistas fueron muy duras, pero lo insólito es que en la cárcel de Burgos se reunieran un grupo de militantes comunistas (José María Laso, Manuel de la Escalera, José Luis Gallego, Tomás López, Miguel Núñez, Sixto Agudo, Marcos Ana) que mantuvieron una intensa vida política e intelectual: crearon la tertulia literaria La Aldaba, formaron un grupo teatral, editaron Muro. Páginas de la prisión y organizaron, amparados en la oscuridad de la noche, entrañables y cálidos homenajes clandestinos a Miguel Hernández, Pablo Neruda, Rafael Alberti y María Teresa León. En definitiva, que aprovecharon aquel tiempo en formarse culturalmente a través de clases y conferencias. En este sentido, es muy interesante el libro de Enric Juliana titulado Aquí no hemos venido a estudiar, publicado por Arpa Editores en 2020.

Salvador López Arnal.- ¿Por qué seguimos conociendo tan poco y tal mal la literatura de los escritores y escritoras del exilio republicano? Solo recientemente, por ejemplo, se ha empezado a valorar la obra de Luisa Carnés. Constantino Bértolo, por ejemplo, la ha incluido en ¿Quiénes somos? 55 libros de la literatura española del siglo XX.

Manuel Aznar Soler.- La recuperación de la obra literaria de Luisa Carnés ha sido espectacular en los últimos años y se debe en buena medida al editor Abelardo Linares y a Antonio Plaza Plaza, un investigador ejemplar. En la colección Biblioteca del Exilio de la editorial Renacimiento editamos en 2002 El eslabón perdido, una novela hasta entonces inédita, y en 2014 De Barcelona a la Bretaña francesa, ambas en edición de Antonio Plaza Plaza. Espuela de Plata, otro sello editorial de Renacimiento, publicó en 2018 sus Cuentos completos en dos tomos y Natacha en 2019, ediciones también ambas de Antonio Plaza Plaza.

Sin embargo, el éxito de la reedición en 2016 de una novela de 1934 como Tea-rooms, mujeres obreras ha contribuido decisivamente a que la obra de Luisa Carnés sea hoy mejor valorada en España, como demuestra el ejemplo de Constantino Bértolo, así que hay que celebrar que Luisa Carnés haya sido rescatada del silencio y del olvido a que, como exiliada comunista en México, la había condenado la censura franquista.

Salvador López Arnal.- ¿Los Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura fueron, en cierta medida, una reacción ante el auge de la influencia de la cosmovisión comunista en el ámbito de la cultura? ¿No hay ninguna duda sobre su financiación de la CIA?

Manuel Aznar Soler.- Olga Glondys en su libro sobre La guerra fría cultural y el exilio republicano español demuestra que sus actividades estaban financiadas encubiertamente por la CIA, al principio a través de un sindicato (el Free Trade Union Committee) y, posteriormente, a través de fundaciones privadas que funcionaban como testaferros de la CIA (por ejemplo, la Fundación Fairfield), aunque parte de la financiación del Congreso por la Libertad de la Cultura (CLC) procedía de fondos privados, en concreto de la Fundación Ford, de la Rockefeller y de la Carnegie. Los Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura (1953-1965), la revista del CLC, fue una iniciativa norteamericana en la guerra fría cultural a la que interesaba atraer a escritores de izquierda, incluidos exiliados republicanos españoles de 1939, con la única condición de que fuesen anticomunistas.

Salvador López Arnal.- Insisto en este nudo. ¿Y a qué se ha llamado exactamente «guerra fría cultural»? ¿Participaron en ella intelectuales de nuestro país, del interior por decirlo así?

Manuel Aznar Soler.- La guerra fría cultural fue un episodio más de la lucha por la hegemonía de las dos potencias mundiales tras la Segunda Guerra Mundial: los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, bajo las banderas respectivas de la Libertad y de la Paz. Al Congreso de Lourmarin, que tuvo lugar del 8 al 13 de julio de 1959 con el patrocinio de la Universidad de Aix-en-Provence, asistieron algunos intelectuales de la España interior: José Luis Aranguren, José Luis Cano, Josep Maria Castellet, Camilo José Cela, Pedro Laín Entralgo, Julián Marías, entre otros. El Comité Español del Congreso por la Libertad de la Cultura estuvo compuesto por veintinueve miembros y los más activos fueron, además de los antes citados, Carlos María Bru, Domingo García Sabell, Lorenzo Gomis, Marià Manent, Pablo Martí Zaro, Raúl Morodo, Dionisio Ridruejo y Enrique Tierno Galván.

Por su parte, a los Congresos Mundiales por la Paz (Wroclaw, Varsovia y Viena) asistió una delegación del exilio republicano español de 1939: José Giral, Honorato de Castro, Pablo Picasso, Wenceslao Roces y Félix Montiel al de Wroclaw (1948); Rafael Alberti, Elfidio Alonso, José Bergamín, León Felipe, José Giral, Wenceslao Roces y Amaro del Rosal al de Varsovia (1950); y el doctor José Giral encabezó de nuevo la delegación española, formada por treinta miembros, en el Congreso de Viena (1952).

No olvidemos además que Juan Rejano fue en 1950 el director en México del boletín Paz, «boletín de la Campaña Española contra la bomba atómica», y que León Felipe dirigió la revista España y la Paz, cuyo primer número apareció también en México el 15 de agosto de 1951.

Salvador López Arnal.- Desde su punto de vista, ¿Rafael Alberti, también M.ª Teresa León, han sido figuras señeras del republicanismo español en el exilio?

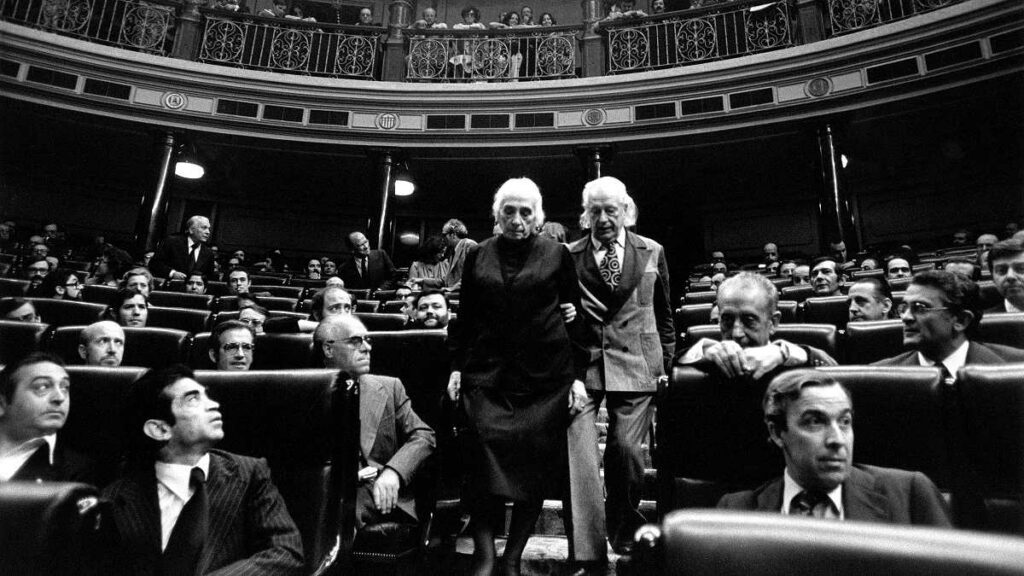

Manuel Aznar Soler.- Rafael Alberti y María Teresa León, por sus obras literarias y por su compromiso político, fueron sin duda figuras relevantes de nuestro exilio republicano de 1939, tanto en Francia como, sobre todo, en Argentina e Italia. Rafael Alberti con sus libros de poemas, sus obras de teatro y sus versos políticos de Juan Panadero, y María Teresa León, con sus obras literarias y su contacto epistolar frecuente con los presos políticos comunistas en las cárceles españolas, por ejemplo con Marcos Ana, mantuvieron siempre a lo largo de todos sus demasiados años de exilio un compromiso militante contra la dictadura militar franquista. La foto de Alberti y de una María Teresa León ya enferma de alzhéimer descendiendo el 27 de abril de 1977 por la escalerilla del avión en el aeropuerto madrileño de Barajas, o la de Pasionaria y el propio Alberti el 22 de julio de ese mismo año 1977 en las primeras Cortes democráticas, son imágenes icónicas de nuestra Transición democrática.

Salvador López Arnal.- Se habla de novelistas, de poetas, de filósofos, de ensayistas, pero apenas se habla de científicos comunistas en el exilio. ¿Alguna figura relevante en este ámbito de la cultura?

Manuel Aznar Soler.- En el libro de José Giral sobre los científicos y médicos exiliados en la Unión Soviética se mencionan, entre otros, al doctor José Planelles y a Ramón Álvarez Buylla, formado en las universidades de Rostov y de Turkmenia, aunque en 1946 se trasladó a México.

También se exiliaron en la Unión Soviética los prestigiosos arquitectos Manuel Sánchez Arcas y Luis Lacasa, todos ellos militantes comunistas.

Salvador López Arnal.- Le cito algunos nombres relevantes de la cultura española de los años cincuenta y sesenta: Manuel Sacristán, Jaime Gil de Biedma, Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite, Claudio Rodríguez, Luis Martín Santos, ¿Recibieron influencia de la cultura española en el exilio? ¿Escribieron sobre el mundo cultural del exilio?

Manuel Aznar Soler.- Mi impresión es que, en general, no conocieron la obra de los intelectuales exiliados y, salvo honrosas excepciones, tampoco escribieron sobre ellos. Los novelistas del realismo social, por ejemplo, no conocieron entonces la obra narrativa de César Arconada, ni la publicada en la España republicana ni mucho menos la escrita en su exilio soviético, porque 1939 significó la ruptura de nuestra tradición cultural y literaria. Sin embargo, cabe recordar que, en el ámbito de la poesía, los libros de Rafael Alberti, Luis Cernuda o Jorge Guillén sí se leyeron y sobre estos dos últimos poetas exiliados escribió algunas páginas Jaime Gil de Biedma.

Salvador López Arnal.- ¿Qué posición mantuvo el partido respecto a la obra y la acción política de José Ortega y Gasset?

Manuel Aznar Soler.- He publicado el pasado año 2021 un libro que se titula La Resistencia silenciada. Historia del Congreso Universitario de Escritores Jóvenes y edición facsímil de su Boletín (1954-1955) donde hay un capítulo dedicado al entierro de Ortega y Gasset en octubre de 1955. Aquellos jóvenes que integraron a partir del 1 de abril de 1954 la primera célula comunista de la Universidad madrileña (Julio Diamante, Jesús López Pacheco, Enrique Múgica, Fernando Sánchez Dragó, Ramón Tamames), con Federico Sánchez-Jorge Semprún en la sombra de la clandestinidad, lo reivindicaron como un filósofo «liberal» frente a la manipulación de la figura de Ortega realizada a su muerte por el régimen franquista. Pero para aquellos jóvenes estudiantes comunistas Ortega no pasaba de ser un «liberal» que les resultaba insuficiente en su camino hacia el marxismo desde su voluntad de transformar el mundo.

Salvador López Arnal.- ¿Qué papel jugó Manuel Sacristán en la influencia político-cultural del Partido en Cataluña y en el conjunto de España? Usted recuerda la iluminación intelectual que tuvo al leer la Antología de Gramsci que preparó a finales de los sesenta para Grijalbo.

Manuel Aznar Soler.- A esta pregunta hay personas que pueden contestar con mayor rigor y autoridad científica que yo, por ejemplo mi entrevistador. En mi caso, puedo decir que leí en 1971, cuando era estudiante de Filología Hispánica en la Universitat de Barcelona, la Antología de Antonio Gramsci, selección, traducción y notas de Manuel Sacristán, publicada por la editorial mexicana Siglo XXI, libro que por cierto compré en Andorra al estar prohibido en España por la censura franquista, y su lectura resultó decisiva en mi aprendizaje autodidacta de la tradición intelectual marxista. Además, y si la memoria no me falla, puedo afirmar por propia experiencia que en los primeros años de la Transición democrática se abrió un debate sobre la conveniencia de crear en la enseñanza un sindicato unitario o sindicatos de clase. En esta discusión resultó decisiva la opinión de Manuel Sacristán, partidario de la creación de sindicatos de clase, y de ahí nació Comisiones Obreras de la enseñanza.

Salvador López Arnal.- Su memoria no le falla. El último capítulo está dedicado a Adolfo Sánchez Vázquez. ¿No hemos sido algo injustos con él, uno de nuestros intelectuales y filósofos de más importancia? Apenas nadie habla de él como poeta y como filósofo apenas es citado en la Academia.

Manuel Aznar Soler.- Adolfo Sánchez Vázquez y Manuel Sacristán han sido, a mi modo de ver, los más importantes filósofos marxistas en lengua castellana durante el siglo XX. Las ideas estéticas de Marx de Sánchez Vázquez, libro editado en México por Era en 1965, lo leí en 1971 cuando era estudiante de la Universitat de Barcelona y fue un libro decisivo para empezar a entender con cierta claridad, la que únicamente pueden proporcionar los auténticos maestros, la complejidad de la estética marxista. Tras este libro de Sánchez Vázquez leí a continuación durante ese mismo año 1971 su antología en dos tomos de Estética y marxismo, publicada también en México por la propia Era en 1970, y me introduje así de manera autodidacta en un ámbito tan apasionante y tan vinculado a mis inquietudes literarias de entonces.

Por otra parte, nuestro Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL) de la Universitat Autònoma de Barcelona publicó en 1997 los Recuerdos y reflexiones del exilio de Adolfo Sánchez Vázquez y en 1999 lo invitamos a nuestro Segundo Congreso Internacional, que se clausuró en Collioure, en donde fue ponente de clausura con una intervención titulada «Evocando a Antonio Machado», con la que cumplía el sueño de visitar la tumba del poeta por primera vez en su vida y de homenajearle con un texto. En la sesión de clausura de dicho Congreso, celebrada en el castillo de Collioure y en la que intervinieron Manuel Vázquez Montalbán y el propio Adolfo Sánchez Vázquez, surgió la idea de publicar una nueva colección, la Biblioteca del Exilio, inicialmente editada por la gallega Ediciós do Castro de Isaac Díaz Pardo y por la sevillana Renacimiento de Abelardo Linares. Y en esta colección, a instancias del propio autor, edité en 2008 las Incursiones literarias de Adolfo Sánchez Vázquez, una selección de algunos de sus estudios y ensayos literarios, porque es muy cierto que el filósofo marxista de la praxis quería que su obra poética y su ensayismo literario no quedaran ocultos por sus sólidos y deslumbradores libros sobre estética y filosofía.

Salvador López Arnal.- Salvo error por mi parte, creo que fue compañero de trabajo de Giulia Adinolfi. ¿Qué puede decirnos de esta profesora e hispanista italiana?

Manuel Aznar Soler.- Cuando en octubre de 1974 ingresé como joven profesor no numerario en la Universitat Autònoma de Barcelona tuve la inmensa suerte de ser compañero en el área de literatura española contemporánea de tres personas que fueron tres maestros de los que he aprendido tanto: Giulia Adinolfi, Sergio Beser y José-Carlos Mainer, especialistas de los siglos XVIII, XIX y XX, respectivamente. Fui compañero de despacho durante varios años de Giulia Adinolfi, una excelente profesora, una cualificada investigadora de la Ilustración europea y una militante comprometida con la lucha antifranquista.

Salvador López Arnal.- Se cierra su libro señalando que se acabó de imprimir el 16 de febrero de 2021, conmemoración del triunfo del Frente Popular de 1936, en el año del centenario del PCE. ¿Su aportación al año del centenario? ¿Su recuerdo del triunfo del Frente Popular? ¿Algo que quiera destacar de los actos realizados a lo largo del pasado año?

Manuel Aznar Soler.- Joaquín Recio, coordinador de la editorial Atrapasueños, me pidió en 2019 un prólogo a su libro Caja 128. Poesía//Política//Rejano, una edición de textos de Juan Rejano, y de ahí surgió la idea de reunir once estudios míos en un libro sobre el PCE y la literatura española con motivo de su centenario. Naturalmente, este libro mío, publicado el pasado año 2021, constituye una modesta aproximación al tema y de ahí que su subtítulo precise exactamente los límites del título general, porque se trata únicamente de «once estudios sobre escritores, intelectuales y política». El libro quiere ser un homenaje a la memoria tanto de los camaradas comunistas como de todos los hombres y mujeres antifascistas que lucharon contra Franco en el exilio y, sobre todo, en el insilio, es decir, en la España interior.

«El libro quiere ser un homenaje a la memoria tanto de los camaradas comunistas como de todos los hombres y mujeres antifascistas que lucharon contra Franco en el exilio y, sobre todo, en el insilio, es decir, en la España interior»

Salvador López Arnal.- ¿Quiere añadir algo más?

Manuel Aznar Soler.- El término «comunismo», según Enzo Traverso, ha pasado de designar una hermosa utopía, una acción emancipadora, la esperanza real de un mundo mejor y con mayor justicia social para millones de hombres y mujeres, de trabajadores y trabajadoras, a ser sinónimo hoy de «estalinismo» y «totalitarismo», equiparado injustamente al «fascismo». Sin embargo, un concepto como «capitalismo» ha pasado de definirse como alienación y explotación de una mayoría por una minoría a constituir el fundamento de las democracias actuales, sociedades de consumo en donde domina el mercado y el neoliberalismo más salvaje y más radicalmente injusto. Sin embargo, los valores del «comunismo» siguen siendo, a mi modo de ver, valores que mantienen su razón y sentido en nuestro globalizado mundo capitalista actual.

Salvador López Arnal.- Gracias, muchas gracias, por su libro, sus respuestas y por su compromiso.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

martes, 29 de noviembre de 2022

ACEITE DE OLIVA. El olivo en seto revoluciona el mapa oleícola mundial

Écija ya no es solo la sartén de Andalucía. La eclosión del cultivo del olivar en seto en los últimos años ha convertido a este municipio sevillano en líder mundial en aceite de oliva, llegando a molturar más de 180 millones de kilos de aceituna en una campaña. Con producciones medias de 1.400 litros de aceite por hectárea, este tipo de cultivo está revolucionando el mapa oleícola con crecimientos espectaculares, tanto en el valle del Guadalquivir como en el Alentejo portugués. Esta región lusa ha multiplicado por seis su superficie de olivar en seto en la última década, y se la conoce ya como el Silicon Valley de la olivicultura.

Mientras que la superficie de olivar tradicional crece a un ritmo del 1% anual (actualmente hay 11,5 millones de hectáreas plantadas en 64 países de todo el mundo), el cultivo en seto lo hace mucho más rápido. Existen alrededor de 400.000 hectáreas, de las cuales más del 50% se encuentran en España. No obstante, el analista y consultor estratégico Juan Vilar vaticina que en 2030 más del 20% de las plantaciones de olivar se hará en cultivos de producción en seto.

Más productividad y menos mano de obra

Con una molturación media anual de 110 millones de kilos de aceituna, la almazara Molina del Genil, en Écija (Sevilla), es ya la que más aceite de oliva produce en todo el mundo: unos 25 millones de kilos la última campaña. Casi el 40% de la cosecha proviene del olivar en seto, que hoy ya es el único cultivo empleado. “Ya nadie se plantea no producir en seto, por la mayor productividad y, sobre todo, por la menor mano de obra que se necesita”, explica Eduardo Rosa, responsable de operaciones de esta aceitera propiedad de la familia Martínez Sagrera (tiene el 75% del capital) junto a los empresarios Miguel Gómez y Ramón Martínez. Todos ellos son dueños también de la almazara Lagar do Sobrado, que moltura 70 millones de kilos de aceituna en Ferreira, en el Alentejo portugués.

Aunque Sevilla se ha consolidado como el territorio con mayor porcentaje de olivar moderno, en copa y seto, ocupando el 55% de la superficie provincial, fue en Huesca donde surgió este cultivo a mediados de los años noventa, cuando los productores de viña en espaldera quisieron cultivar los olivos aprovechando sus máquinas vendimiadoras cabalgantes. Los buenos resultados de esas primeras cosechas animaron después a otros agricultores en Murcia, Ciudad Real o Tarragona y más tarde se extendió a Francia, donde tuvo que sortear no pocas reticencias de los productores locales por el uso de variedades extranjeras. Casi a la par que en Francia, el olivar en seto se expandió a California y, posteriormente, a países como Túnez, Chile, Marruecos, Italia y, más recientemente, a Australia, Argentina, Arabia Saudita, Turquía, Irán, Libia o Argelia.

Finca de olivar en seto en la localidad sevillana de Écija.

PACO PUENTES

El interés de los agricultores por el olivar en seto tiene que ver con su elevada precocidad, pues su entrada en producción llega apenas a los dos años de la plantación, y, especialmente, por la importante reducción de costes de recolección y la menor dependencia de mano de obra, que se sustituye por la mecanización. Explica Eduardo Rosa, de Molino del Genil, que en una finca de 1.000 hectáreas se recolecta con apenas cuatro o cinco trabajadores, frente a los 400 que serían necesarios en una finca de olivar intensivo. Las producciones medias son de 12.000 kilos de aceituna por hectárea, con unos rendimientos grasos netos en torno al 16% y unos 1.900 kilos de aceite por hectárea.

Aunque a veces el cultivo en seto y el superintensivo se usan como sinónimos, no son lo mismo. Las diferencias más notables están, sobre todo, en el reparto de plantas por parcela: mientras el segundo tiene una densidad mayor (oscila entre las 1.200 y las 3.000 plantas por hectárea), el primero puede ir desde los 400 árboles por hectárea en secano hasta unos 1.160 en regadío.

“Nuestros orígenes fueron en el olivar en copa y en el superintenviso, pero en 1999 empezamos con el cultivo en seto al comprobar que abarataba enormemente los costes de recolección, y a la vez permitía que todo el aceite obtenido en una explotación fuese virgen extra [el de la máxima categoría] gracias a la gran velocidad de recogida de las máquinas, que permitía que todo el fruto fuese recolectado del árbol, en el mejor momento de maduración posible y sin que este tocara el suelo”, señala Felipe Oliva, director técnico de Todolivo.

Esta empresa cordobesa es líder en ejecución y manejo de plantaciones de este tipo de olivar, con más de 37.000 hectáreas plantadas en España y en el extranjero. Todolivo defiende que la sostenibilidad del seto es mayor porque usa menos recursos naturales e insumos, consume menos agua y electricidad en las fincas de riego y requiere de menos productos fitosanitarios. La firma cordobesa lleva a cabo un programa de mejora genética, a través del cual se trabaja con una veintena de nuevas plantaciones multivarietales con las que se logra un mayor aprovechamiento agronómico de las fincas.

Portugal multiplica por 10 su producción en 20 años

El crecimiento de producción oleícola en Portugal ha sido asombroso en las últimas décadas. A principios de este siglo, el país luso apenas representaba el 1% de la producción mundial, pero en 20 años se ha pasado de 24.000 toneladas a más de 230.000 el último año. Portugal tiene una superficie de 361.483 hectáreas de olivar, de las que dos terceras partes corresponden a olivar en seto (80.000 hectáreas), intensivo y superintensivo.

La región del Alentejo produce ya el 75% del aceite de oliva portugués. Y ello gracias en buena medida al espectacular crecimiento del cultivo en seto. Se ha pasado de contar con 10.000 hectáreas en 2015 a las más de 60.000 de la actualidad. En todo el país hay algo menos de 500 almazaras, pero una decena de ellas llegan algunas campañas a molturar más de 100 millones de kilos de aceituna, una cifra que en España tan solo superan dos fábricas, Molino del Genil, en Écija (Sevilla) y El Pilar, en Villacarrillo (Jaén). “En el año 2000 la productividad media del olivar en Portugal era de una tonelada por hectárea, pero hoy gracias al olivar moderno podemos llegar a una media de 20 toneladas por hectárea”, destaca Gonçalo Almeida, director de la Asociación de Olivicultores del sur de Portugal, Olivum.

Una de las empresas líderes en olivar en seto es Nutrifarms, la división agrícola del grupo Sovena, que tiene en Portugal unas 7.000 hectáreas plantadas junto al pantano de Alqueva (el de mayor capacidad de Europa), llegando a producir más de 12.000 toneladas de aceite en sus fincas. “Todo es plantado y gestionado bajo una agricultura de precisión, con riego inteligente, lo que permite una agricultura más eficiente ante los recursos disponibles y una toma de decisión técnicamente mejor apoyada”, explica Vasco Cortés Martín, director general de la compañía.

En torno a la mitad de las fábricas de aceite que han nacido en Portugal lo han hecho gracias a capital foráneo, español mayoritariamente. Esta deslocalización del centro neurálgico oleícola la explica así el profesor Vilar, que es director del máster de Administración y Dirección de Empresas Oleícolas de la Universidad de Jaén: “Se trata de una apuesta que trata de remunerar en mayor medida la tenencia de explotaciones, con un modo de trabajo más eficiente, más sostenible, más innovador, y desenvuelto en un entorno más próspero para ello”.

Vilar, sin embargo, no cree que esta nueva configuración del mapa oleícola tenga que plantearse como una disputa entre el olivar en seto y superintensivo, y el tradicional. “Todos los tipos de oliviculturas son complementarias, cada uno de ellos ostenta una ventaja: la del olivar moderno radica en la competitividad y la del resto lo hace en la diferenciación, la singularización y los matices de los aceites de oliva producidos por dicha tipología. No dejan de ser modos distintos para llevar los mejores aceites de oliva al mercado, al lineal”, expone.

Álvaro Labella, de la almazara Olibest, en el concelho de Serpa, pronostica una expansión aún mayor del olivar en seto. “No existe en el mundo un ejemplo de reconversión tan grande del olivar en seto como en el Alentejo portugués, en parte por la disponibilidad de agua y la necesidad de sustituir cultivos menos rentables”.

https://elpais.com/economia/2022-11-23/el-olivo-en-seto-revoluciona-el-mapa-oleicola-mundial.html

Reseña de la gran obra póstuma de Josep Fontana Capitalismo y democracia, mundos antagónicos

El historiador Josep Fontana (1931-2018) desarrolló una intensa labor investigadora sobre el siglo XIX español, con volúmenes que el tiempo ha convertido en clásicos, como La quiebra de la monarquía absoluta: 1814-1820, de 1971, donde demuestra que la incapacidad de la clase dirigente para enfrentarse al colapso de la hacienda propició el inicio de la revolución burguesa en España. En otras de sus contribuciones extiende su visión al siglo XX y estudia contextos geográficos más amplios, llegando incluso a plantear una perspectiva global en Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945, de 2011.

En su último trabajo, Capitalismo y democracia: 1756-1848. Cómo empezó este engaño, publicado póstumamente por Planeta en 2019, Fontana analiza la caída del antiguo régimen y cómo la burguesía tomó el control en Europa. A través de los detalles políticos del proceso, el objetivo de la obra es poner de manifiesto la irrupción del capital como rector de la historia, y de qué forma el parlamentarismo se institucionalizó como instrumento a su servicio. La lección de esto para el futuro es que una verdadera democracia, directa y que considere la economía, sólo podrá alcanzarse con la superación del sistema de explotación y destrucción vigente en el mundo.

La gestación de un nuevo orden

El libro comienza describiendo el crecimiento de la economía europea durante el siglo XVIII y la expansión colonial que se produce simultáneamente. La Guerra de los Siete Años (1756-1763) supuso una auténtica “primera guerra mundial” en la que se dirimió quién iba a capitalizar el proceso que se iniciaba, El conflicto concluyó con un reforzamiento del eje Inglaterra-Prusia frente a Francia, Austria y España. El desarrollo del comercio transatlántico a partir de entonces va a traer a Europa café, azúcar y algodón americanos, cultivados por esclavos africanos, y va a enriquecer a las élites inglesas y francesas sobre todo. Estos aspectos se estudian en detalle en un capítulo del libro.

Ciñéndonos a Europa, a lo largo del siglo XVIII hay un progreso en las técnicas agrícolas que, junto a otros muy relevantes en la artesanía, permite caracterizar una “revolución de los menestrales”. Un registro erudito y artístico de estos avances puede encontrarse en la Encyclopédie de Diderot y D’Alambert. Sin embargo, no parece que esto repercutiera en una mejora real del nivel de vida de la población. Era aquél un mundo en lenta evolución y de producción a pequeña escala, en el que los gremios eran instituciones importantes, pero todo va a saltar pronto por los aires con los sucesos revolucionarios de Francia.

El nuevo orden implantado tras las guerras napoleónicas, en el Congreso de Viena, consolida a nivel global el dominio colonial inglés, y hace patente sobre todo el establecimiento de una organización económica en la que la burguesía reivindica su derecho a enriquecerse sin tasa. Su instrumento para ello será el conjunto de gobernanzas y regulaciones, respaldadas con cañones, a las que suele llamarse asépticamente “el mercado”.

El capital entra en acción

Tras repasar los entresijos del Congreso de Viena, Fontana nos aproxima al proceso de expropiación y proletarización de los campesinos que desde el siglo anterior venía produciéndose en Inglaterra y en el XIX se extiende por casi toda Europa. Nos describe también la actividad de los empresarios capitalistas que, apoyados por los estados, se apropian de los avances técnicos para explotar el trabajo de los artesanos, al tiempo que gremios y trade unions son proscritas. La evolución, sin embargo, fue diferente en Francia, donde los campesinos conservaron sus conquistas y la industrialización estuvo vigilada por un pujante movimiento obrero. Así, las condiciones de los asalariados mejoraron aquí notablemente, al contrario de lo que sucedía en otros lugares.

La década de 1820 estuvo marcada por revueltas, principalmente en el sur de Europa, ninguna de las cuales logró modificar la estructura de poder existente ni arrancar reformas sociales. Solamente en Francia en 1830 puede decirse que se materializó algo parecido a una revolución cuando la movilización del proletariado y la burguesía liberal hizo inevitable un golpe palaciego que sacó del trono a los borbones otra vez y puso en él a Luis Felipe de Orleans. Los avances democráticos fueron ínfimos, pura cosmética, y los ecos del vacuo estallido se dejaron sentir poco después en Bélgica, Polonia, Italia, Alemania y el Imperio austriaco, con sucesos recordados en la obra.

El nuevo rey francés promovió lo que fue definido como el “gobierno de los banqueros”, con acceso del capital a las más altas instancias políticas. Por otra parte, la supresión de la censura contribuyó al desarrollo de una prensa que pronto se convirtió en arma de la oposición para cuestionar el sistema. El proletariado se sublevó enseguida en París y Lyon, y quedó claro que la nueva clase en el poder no tenía en absoluto ideales igualitarios respecto a la estructura social, sino que simplemente se había sustituido la vieja “aristocracia de la sangre” por una “aristocracia del dinero”.

La revolución de 1848

El final del libro está dedicado a esta revolución, que consolidó el triunfo de la burguesía. En su gestación parece que influyeron el aumento de población, el paro y la escasez de alimentos, por plagas como la que afectó a la patata, pero la causa profunda puede derivarse de la propia dinámica del capitalismo.

Por aquellos años predicaban sus teorías diversos reformadores sociales y en febrero de 1848 se publicó en Londres el Manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. En él se afirmaba que: “La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases”, se identificaba el proletariado como único actor social potencialmente revolucionario, y se abogaba por una sublevación en la que: “Los proletarios no tienen nada que perder (…) más que sus cadenas y tienen un mundo entero que ganar”.

Los altercados comenzaron en Italia en el mes de enero, pero fue en febrero en París cuando atrajeron la atención de toda Europa. Ante la profunda crisis económica, el día 22 obreros y estudiantes se lanzaron a las calles para exigir reformas y fueron masacrados. Dos días después, republicanos liberales y socialistas proclamaron la Segunda república y se convocaron unas elecciones para abril, con un censo ampliado (de 200 000 a 9 millones de electores), que ganaron los conservadores, muy poderosos en las provincias. La política reaccionaria provocó en junio una insurrección obrera, ahogada en sangre, y en diciembre fue elegido presidente Luis Napoleón Bonaparte, que a los tres años y a través de un autogolpe de estado restableció el imperio.

A partir de febrero, la llama revolucionaria se extiende por Europa, menos Rusia y España, y las masas exigen por doquier derechos constitucionales y nacionales. El terremoto no resulta ser al fin el vuelco que anunciaba el Manifiesto comunista, y va a propiciar sólo un fortalecimiento de la burguesía, pues como señala Fontana: “Se eliminaron los restos más visibles del feudalismo y la servidumbre, excepto en Rusia, y en casi todas partes se constituyeron parlamentos elegidos por sufragio censitario que otorgaban el predominio político a los propietarios, es decir, a la alianza de terratenientes y burgueses.”

La miseria de la democracia bajo el capitalismo

Josep Fontana nos describe en detalle en Capitalismo y democracia cómo la historia de Europa se vio violentada en el siglo XVIII por la irrupción del capital, engendro nacido de la expropiación de los campesinos y la apropiación por los empresarios de los progresos técnicos. Así surgió el proletariado, la clase cuya explotación garantizaba la acumulación inherente al sistema.

Un rasgo esencial de esta nueva sociedad eran las factorías, antros de reclusión de hombres, mujeres y niños en los que se consumaba la extracción de plusvalía. Lo que ellos sufrían fue definido por Marx como una “esclavitud oculta”, paralela a la “patente” de las plantaciones americanas. Es enormemente cínica e inhumana la visión de aquella realidad tenebrosa con el sesgo positivo de ser un requisito imprescindible del “progreso”. Sin embargo, el control ideológico de los dueños del mundo ha conseguido extender la idea de un determinismo social sin alternativas más allá de la jungla capitalista.

Todos los cambios políticos descritos en el libro empoderan a la burguesía, la clase propietaria del capitalismo. Ésta tratará de sumar al proletariado al proyecto social que dirige, pero cualquier intento de reivindicar un nuevo orden que cuestione la explotación económica va a provocar siempre represión a sangre y fuego para impedir tal cosa. Esto se evidenció ya en junio de 1848, se volvió a ver en mayo de 1871 con el aplastamiento de la Comuna de París, y así se ha repetido infinitas veces hasta hoy.

La conclusión inevitable es que la democracia burguesa resulta impotente para superar la dinámica del capital. El epílogo de la obra extiende la perspectiva hasta el momento actual, cuando tras los “treinta gloriosos”, la economía entra en una espiral neoliberal de exacerbación de las diferencias sociales y colapso ecológico y climático. En estas condiciones críticas, la única alternativa pasa por el fortalecimiento de una estructura de base, auténticamente democrática, que se enfrente al sistema, y que necesariamente ha de ser transnacional.

Con Capitalismo y democracia, Josep Fontana cumple las expectativas del subtítulo del libro: “Cómo empezó este engaño”, mostrándonos cómo la burguesía utilizó los procesos revolucionarios de 1789, 1830 y 1848 para consolidarse en el poder. El análisis deja claro que el tipo de democracia que instauró ofrece un ámbito de discusión política incapaz de cuestionar los mecanismos reales de poder social, es decir, las bielas y engranajes del sistema capitalista.

Blog del autor: http://www.jesusaller.com/. En él puede descargarse ya su último poemario: Los libros muertos.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

https://rebelion.org/capitalismo-y-democracia-mundos-antagonicos/

lunes, 28 de noviembre de 2022

LIBROS El último superviviente del amable poblado donde se creó la bomba atómica

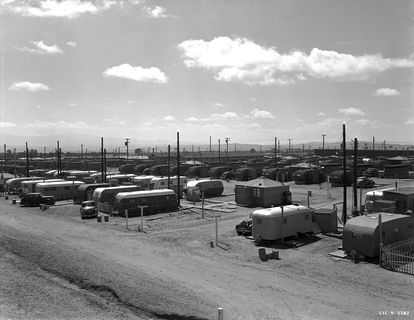

Algunas caravanas en las que vivían los participantes del Proyecto Manhattan.

Algunas caravanas en las que vivían los participantes del Proyecto Manhattan. María Teresa Soto-Sanfiel, Roy J. Glauber y José Ignacio Latorre en una imagen de 2014

María Teresa Soto-Sanfiel, Roy J. Glauber y José Ignacio Latorre en una imagen de 2014

Algunas caravanas en las que vivían los participantes del Proyecto Manhattan. Algunas caravanas en las que vivían los participantes del Proyecto Manhattan.

La macrohistoria de la bomba es bien conocida: en 1938 los científicos alemanes Lise Meitner y Otto Hahn descubren la posibilidad de fisionar el átomo de uranio liberando grandes cantidades de energía, según había establecido Albert Einstein en la ecuación más célebre de la ciencia: E=mc². Ante el poderío de este proceso natural y sus posibilidades militares, el físico Leó Szilárd ve el futuro retorciéndose y convence a Einstein para que firme una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, urgiéndole a desarrollar el arma antes de que lo hagan los nazis. Roosevelt pone en marcha el ambicioso Proyecto Manhattan, cuyo epicentro es el laboratorio de Los Álamos. De ahí salieron Little Boy y Fat Man, las bombas que arrasaron Hiroshima y Nagasaki en 1945 y que cambiaron la historia para siempre. Desde entonces la civilización se puede destruir a sí misma con cierta facilidad. En eso estamos.

Lo que ahora podemos conocer con más detalle es la microhistoria de aquel lugar, en boca del físico estadounidense Roy J. Glauber (New York, 1925 - Massachussets, 2018), que fue el más joven de los participantes del área teórica del Proyecto Manhattan, y que ganó posteriormente, en 2005, el premio Nobel de Física por otras cosas: sus trabajos en el campo de la Óptica Cuántica, disciplina de la que se le considera pionero. Su testimonio se recoge en el libro La última voz (Ariel) y el documental That’s the Story (se puede ver en YouTube), ambos obra de María Teresa Soto-Sanfiel, doctora en Comunicación Audiovisual y profesora de la Universidad de Nacional de Singapur, y el físico José Ignacio Latorre, catedrático de la Universidad de Barcelona y director del Centre for Quantum Technologies de Singapur.

Todo empezó con unas copas. “Estábamos en un congreso en Benasque y me llevé a Glauber a tomar algo que no conociese, como los mojitos, porque a un premio Nobel siempre hay que tratarle bien”, bromea Latorre. Animado por el brebaje, Glauber comenzó a contar anécdotas que implicaban a grandes nombres de la Física del siglo XX. ¿Por qué les conocía? “Es que trabajé en el Proyecto Manhattan, a los 18 años”, dijo Glauber, que era, por tanto, uno de los últimos supervivientes de los que colaboraron en la fabricación de la bomba. A partir de esos mojitos, y a través de varios encuentros fortuitos (en Singapur, en el MIT de Massachusetts, etc), los autores fueron grabando el material. Curiosamente, cuando se disponían a ilustrar el documental, se desclasificaron los archivos del Proyecto Manhattan y consiguieron 17 horas de imágenes de la época, muchas de las cuales se muestran por primera vez al público. “En nuestros encuentros Glauber era muy minucioso con los detalles, de modo que nos dio una fotografía muy viva de aquellos tiempos”, explica Soto-Sanfiel, “es la vida en Los Álamos contada por un protagonista, y eso es algo inusual”.

María Teresa Soto-Sanfiel, Roy J. Glauber y José Ignacio Latorre en una imagen de 2014.

Glauber describe en varias ocasiones Los Álamos como un lugar utópico (aunque en esa pequeña utopía científica se empezaran a generar algunas distopías que nos quitan el sueño desde entonces), y eso que también habla de su austeridad: era un lugar perdido de la mano de Dios, no se cobraba demasiado y tampoco había demasiado con qué llenar el tiempo más allá del trabajo. “Pero se encontraban elementos que a un joven como aquel le maravillaban”, dice Latorre, “al parecer la comida era muy buena (Glauber seguía siendo un gran comilón a sus 90 años), hacía buen tiempo y, sobre todo, estaba rodeado de los mejores cerebros de la época”.

En Los Álamos se concentró un poderío intelectual que deslumbraba al joven Glauber, que, destinado allí para hacer cálculos complejos, ni siquiera había terminado los estudios en Harvard. El de Robert Oppenheimer, director científico, que tenía una gran facilidad para entender la física y comunicarla (por ejemplo, al general Leslie Groves, responsable supremo del proyecto). Glauber le describe como un intelectual romántico, gran conocedor de los textos clásicos hinduistas (dominaba el sánscrito), que contrastaba con el típico pensamiento pragmático de los científicos estadounidenses. Cuando vio estallar la primera bomba, en el desierto de Nuevo México, se recitó estos versos del Bhagavad Gita: “Ahora me he convertido en la Muerte, el destructor de mundos”. El director Christopher Nolan prepara una película sobre su figura, que se estrenará en 2023.

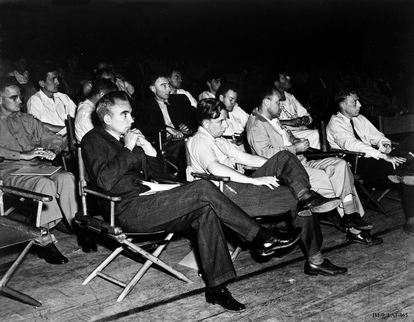

Una charla dentro del marco del Proyecto Manhattan, entre el público se puede ver a Robert Oppenheimer, director científico.

También Hans Bethe, responsable del área teórica del proyecto, al que Glauber describe como de gran inteligencia y comprensión con sus colaboradores; Enrico Fermi, capaz de hacer ingeniosos cálculos y aproximaciones para abordar los problemas; o el célebre Richard Feynman, todo un personaje capaz de pensar la física de otra manera y ser el centro de atención con sus eternas historias y anécdotas (como se muestra en su conocida biografía ¿Está usted de broma, Sr. Feynman?, que sirve de inspiración a estudiantes de todo el planeta). A Glauber, sin embargo, parece no convencerle del todo la figura de Feynman, al que considera un hombre demasiado centrado en seducir a los demás interpretando a su personaje estrambótico. “Glauber era un hombre serio, poco dado a los aspavientos, pero Feynman era todo lo contrario, alguien que brillaba”, dice Soto-Sanfiel, “así que le consideraba un poco fantasma, aunque le tenía gran respeto intelectual”.

Glauber presenció en primera persona el primer estallido de la bomba, la prueba Trinity, sucedida en julio de 1945 en el desierto de Nuevo México. No estaba invitado, por su condición de físico teórico, pero junto con unos colegas se apostó como espectador en una montaña cerca de Albuquerque, a unas 70 millas (algo más de 112 kilómetros) de la explosión. Cuando la bomba, de 20 kilotones, estalló, se quedaron aterrados. El primer hongo nuclear surgió contra el cielo nocturno y, en el lugar de la detonación, la arena del suelo se fundió formando una sustancia verde y brillante como el jade, que luego se bautizó como trinitita. Glauber describió el evento como algo “muy grande y siniestro”. Durante el mes siguiente nadie en el laboratorio quiso hablar de lo que había visto.

El relato del libro y el documental no se queda en la experiencia de Los Álamos, sino que también narra la posterior caída en desgracia de Oppenheimer, víctima de la caza de brujas y defenestrado por el físico Edward Teller (algo así como el malo de esta historia), que le acusó de comunista y que era partidario, contra el primero, y aún después de los horrores de Japón, de seguir desarrollando bombas de mayor potencia, como la de hidrógeno. Así se hizo.

Una cafetería en el laboratorio de Los Álamos, durante el Proyecto Manhattan.

Glauber falleció en diciembre de 2018, con el libro ya en fase de edición, de modo que no llegó a presenciar el inicio de la guerra de Ucrania, en la que Vladímir Putin ha vuelto a agitar los miedos nucleares que tanto inquietaron la segunda mitad del siglo XX, en la Guerra Fría. “Entonces no se hablaba casi del peligro nuclear y, como comprobamos al mostrar una primera versión del documental en diferentes centros de investigación, había cierto consenso en que la posibilidad de una destrucción total había mantenido una larga paz en Europa”, dice Latorre.

El físico neoyorquino nunca expresó arrepentimiento por participar en el Proyecto Manhattan, por varios motivos: entonces era un chaval sin ninguna importancia al que solo le requerían para hacer ciertos cálculos y, además, en aquel momento miles de jóvenes soldados morían “como moscas” en la guerra mientras que los nazis podían estar construyendo su propia bomba. “Eso sí”, agrega Soto-Sanfiel, “cuando se lanzaron las bombas en Japón, Glauber abandonó el proyecto y nunca quiso saber más de la carrera armamentística”.

https://elpais.com/cultura/2022-11-07/el-ultimo-superviviente-del-amable-poblado-donde-se-creo-la-bomba-atomica.html

Sí, hay algo peor que odiar.

La diputada de Vox, Carla Toscano, en el Congreso. En vídeo: Su intervención en la tribuna. Foto: FERNANDO SÁNCHEZ (EUROPA PRESS)

De entre toda la paleta de sentimientos más presentes en nuestras vidas, el odio es seguramente el más difícil de evitar, de combatir, el más recalcitrante, pues no desaparece por más que nos lo propongamos y además nos envenena sin que solucione nada. El odio daña a quien lo profesa y no al objeto al que se dirige. El odio se agarra a las tripas sin dar nada a cambio.

No quiere decir esto que otros sentimientos sean evitables, pues la voluntad no suele tener nada que ver con ellos. Pero vivir otros como el amor o el deseo pueden darnos muchas alegrías, mientras que evitar algunos desagradables como el asco puede estar en nuestra mano.

Pero hay algo que sí podemos hacer con el odio cuando el veneno ya se ha enganchado en nuestro ánimo. Y es no exacerbarlo. Dejarlo estar. Hacernos conscientes de que es tan inflamable que de su crecimiento solo saldremos perdiendo. Porque todos perdemos con el odio. Por ello es más acuciante aún parar el reloj, volver a la casilla de salida, mirar lo ocurrido desde la barrera como si nos ayudara el VAR y repensar los siguientes pasos. Solo así nos daremos cuenta de que atizar el odio es aún peor que odiar. Exacerbarlo es incendiar. Incluso delito.

Viene esta reflexión a cuenta de lo ocurrido en el Congreso esta semana convulsa en la que la tercera fuerza política del país ha intentado denigrar, humillar, atizar el odio, descalificar e insultar a una ministra del Gobierno entre aplausos de los suyos y el silencio de los próximos. Y también a cuenta de un libro recién publicado, tan oportuno que nos pone en bandeja esta reflexión. Odio, de José Manuel Fajardo (Fondo de Cultura Económica), no es un ensayo, sino una pequeña novela que escarba en la realidad de un par de desgraciados que no son capaces de convertir su rabia y su odio en combustible para una lucha por la justicia o el bienestar, sino que, por el contrario, lo convierten en un mecanismo de encadenamiento del mal.

Desengáñese Vox y desengáñense los que utilizan el odio para incendiar la convivencia. Del odio nació Hitler y lo contagió. Del odio brota la aniquilación, la guerra. Del juego al que nos lleva el odio no gana nadie y todos pierden, pues no hay épica en su profesión. Fajardo ha retratado en ese libro minúsculo la distancia gigantesca que separa la ambición legítima por cambiar las cosas de la crueldad en la que desemboca un odio sin controlar. Seamos civilizados y tengámoslo claro: si no, perderemos todos.

https://elpais.com/opinion/2022-11-26/si-hay-algo-peor-que-odiar.html?event_log=oklogin

DEPRESIÓN TRIBUNA i Consejos (útiles) si tienes un ser querido con depresión

Cuando eres psiquiatra, a veces ocurre. Fuera de la consulta, en el colegio de tus hijos o en una entretenida presentación de libro, de repente se te acerca alguien conocido, una amiga con la que tienes poco trato y quiere preguntarte algo “personal”, y ves aquella mirada: asustada, desvalida, marcada por el dolor. Te suelen decir: “es horrible.., nunca le había visto así.., no sé cómo ayudarle”. Pueden referirse a su marido, a su hermana, a su padre. Han sido informados (como diría Martin Amis) de que la depresión no es tristeza, sino vacío. De que lo contrario de la depresión no es la felicidad, sino la vitalidad. Nunca habían visto a su ser querido con tan poca capacidad ni fuerza para amar, por eso sienten frío, soledad, impotencia y miedo. Convivir con una persona con depresión puede ser una experiencia abrumadora, pero hay acciones que pueden contribuir a mejorarla:

1- Trata de no entrar en pánico y ofrece naturalidad, cariño y comprensión.

2- Confía en los profesionales.

3- Colabora con el terapeuta.

4- No te tomes la depresión de tu ser querido como un rechazo personal, no busques culpables.

5- Infórmate sobre la enfermedad depresiva.

6- Infunde esperanza.

7- Cuídate.

El día menos pensado, el paciente recuperará la ilusión por verte, hablar contigo, besarte. No desesperes. Cuando lo haga sabrá que tú has estado ahí y que le esperaste hasta su retorno. Lo cuenta William Styron en su conmovedor libro testimonial. En mitad de una de sus profundas depresiones y con intensas ideas de suicidio, casi definitivas, comenzó a sonar en la radio una rapsodia de Brahms. Pese a haber estado durante meses insensible a cualquier placer artístico, esa melodía le “traspasó el corazón como un puñal” y le hizo pensar en todas las alegrías que esa casa había conocido: “los niños que habían hecho carreras en las habitaciones, las celebraciones, el amor y el trabajo, el descanso honestamente ganado”. Ahí decidió, y fue el inicio de su ascenso, que “todo eso era más de lo que yo era capaz de abandonar”.

domingo, 27 de noviembre de 2022

_- SESIÓN DE CONTROL Las provocaciones de los ultras desbordan el vaso en el Congreso

Un día cualquiera, en una aburrida comisión del Congreso de los Diputados, pueden escucharse cosas como estas: “Hoy empezó el totalitarismo en España (…) No están actuando ustedes, señores de la ultraizquierda en el Gobierno, de una manera distinta a Hitler y a Stalin (…) Están deshumanizando a la oposición, que es el paso previo al Gulag”. Esas palabras fueron pronunciadas el día 17 en sede parlamentaria por Rubén Manso, inspector del Banco de España, profesor universitario, consultor financiero de importantes compañías y considerado el gurú económico de Vox. Manso no es en absoluto un orador exaltado y fue desgranando esas tremebundas conclusiones sin alzar la voz. Nadie de los destinatarios se inmutó en la Comisión de Economía, a lo sumo se pudieron apreciar algunas sonrisas irónicas. La barbaridad se ha convertido en rutina en el Parlamento español y ya no llama mucho la atención que se profieran descalificaciones como esas o peores, de “asesinos” a “fascistas”.

Y a pesar de todo, las alarmas volvieron a dispararse esta semana en la sede de la soberanía popular, tras los insultos machistas de la diputada de Vox Carla Toscano a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Tanto fue así que el casi siempre templado portavoz del PNV, Aitor Esteban, con 18 años de experiencia en el Congreso, se despachaba ante los periodistas en los pasillos: “¿Qué va a ser lo próximo? Esto es una vergüenza. ¿Que la gente se podía pasar de la raya en alguna ocasión? Sí, pero había un mínimo decoro y un mínimo respeto por encima de las diferencias ideológicas… Pero esto… ¡Qué tasca! Una tasca de mala muerte, en eso se ha convertido esto”. Esteban añadió una apreciación: “No en el 100%, pero diría que en el 98% de las ocasiones es Vox quien genera esto, con su agresividad, sus insultos y sus provocaciones”.

Es cierto que la agresividad verbal ha contagiado a una buena parte de la Cámara. Y que en ocasiones la extrema derecha también se ha quejado de actitudes violentas contra sus miembros, como cuando la diputada de ERC Maria Dantas se encaró con Macarena Olona desde las escaleras que dividen el hemiciclo gritándole “fascista” o cuando Pablo Iglesias acusó al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, de “querer un golpe de Estado”. Pero la lista de desplantes y provocaciones de la extrema derecha supera con creces a todos.

Los dos únicos expulsados en esta legislatura eran miembros de Vox, la propia Olona —“Esto no es un circo”, reprendió la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ante los desaforados intentos de la entonces parlamentaria para alterar el orden del día de una sesión de la Diputación Permanente— y José María Sánchez, quien llamó “bruja” a la socialista Laura Berja durante un debate sobre el aborto. Tras lo ocurrido esta semana, varios de los grupos que apoyan al Gobierno creen que ha llegado el momento de tomar medidas para frenar a los ultras y acabar con su “impunidad”, lo que anticipa un intenso debate la próxima semana en la Junta de Portavoces.

La del miércoles no era la primera vez que miembros de Vox le restregaban a Irene Montero su relación de pareja con el fundador de Podemos, sin que entonces se desatase el tumulto vivido esta semana. Lo que esta vez indignó al conjunto de la Cámara fue la obvia connotación sexual de las palabras de Toscano: “Su único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”. Los escaños de la izquierda estallaron, mientras Vox jaleaba como una heroína a su compañera. Por lo bajo, algunos lo celebraban con gracietas. Cuando luego le tocó subir a la tribuna a la socialista Berja, según relatan diputados de otros grupos próximos a los escaños que ocupan miembros de la extrema derecha, algunos de estos comentaban entre risas: “¡La bruja!, ¡la bruja!”.

Al día siguiente, Vox prolongó el show entre aires triunfales. El debate de los Presupuestos —a los que el partido ultra ni se molestó en presentar enmiendas ni a votar siquiera las de los demás— pasó a un segundo plano. El diputado Onofre Miralles homenajeó a Toscano desde la tribuna: “Somos moralmente superiores. Al zurderío se le combate de cara”. Luego llegó la más histriónica de las intervenciones que se recuerda a cargo de Víctor Sánchez del Real, quien se arrancó a gritos para imitar las acusaciones de “fascistas” que les habían proferido parlamentarios de la izquierda, se abrió la chaqueta y mostró su nuca para desafiar a los “comunistas asesinos” y finalmente se revolvió contra el mismo PP citando unos versículos del Apocalipsis: “Los tibios provocan el vómito de mi boca”.

Estrategia premeditada

Hay coincidencia generalizada entre los demás grupos en que el escándalo estaba planificado por Vox, en un momento en que las encuestas lo sitúan en retroceso. Un diputado socialista, César Ramos, incluso criticó al día siguiente la reacción a los insultos de Toscano: “Cometimos una equivocación, porque hemos dado publicidad a los que la buscaban”. Más allá del momento, el secretario primero de la Mesa y dirigente de los comunes catalanes, Gerardo Pisarello, cree que Vox sigue una pauta clara desde que llegó al Congreso. “Es una estrategia perfectamente premeditada para degradar y desestabilizar la institución, transmitir la imagen de que el Parlamento es un griterío sin ninguna utilidad e impedir el debate. No puede haber un debate democrático si se produce una desestabilización permanente de las condiciones del propio debate”, apunta Pisarello, quien anticipa que planteará una reflexión al respecto el martes en la reunión semanal de la Mesa.

El PP se ha sumado a la condena a los insultos de Vox. “Recurrir a la descalificación personal con comentarios ofensivos como los del otro día es algo lamentable que no debería ocurrir nunca”, deplora el número dos del Grupo Popular, Carlos Rojas. El primer partido de la oposición coincide en que estos episodios contribuyen a “acrecentar el desapego de la sociedad por la clase política” y por ello perjudican “tanto al PP como al parlamentarismo”. Pero Rojas atribuye su cuota de responsabilidad a la izquierda. “Quien ha sembrado su acción política de crispación e insultos desde sus inicios ha sido Podemos”, denuncia. El diputado popular afea a esta formación sus “continuas descalificaciones a la Jefatura del Estado y a la judicatura” y reprocha a Montero que replicase a los ataques de Vox calificando a este partido de “banda de fascistas”.

“Yo no soy un ejemplo de corrección política”, se apresura a reconocer el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. “Fui expulsado en una ocasión, aunque por algo que ahora sucede todos los días: permanecer de pie cuando me ordenaban sentarme”. Pero Rufián insiste en que nadie —e incluye al PP, pese a su a menudo áspera confrontación con este partido— ha “sobrepasado los límites” como Vox. “Tenemos que hacer un esfuerzo todos los demás grupos y también los medios para no equipararnos, para no transmitir la imagen de que esto es un escándalo continuo del que todos somos responsables. Lo de Vox es violencia verbal y política. Y lo peligroso es que eso se traslada después a la calle y a las redes sociales”.

Respuesta contundente

Varios grupos exigen una respuesta contundente y entre ellos el más crítico es Unidas Podemos, que apunta a la presidenta, la socialista Batet. “Ha decidido ponerse de perfil ante la violencia política de Vox y esto ha creado un clima de impunidad”, recriminan fuentes de la dirección del grupo parlamentario. “A menudo Batet lo presenta como una cuestión de educación y de reglamento, cuando es una estrategia política para humillar y deshumanizar al adversario”. El PNV también ve pasividad en la presidencia y señala que el reglamento exige a los oradores que se ciñan a la cuestión a debate, los Presupuestos en el caso de lo sucedido en los últimos días. El PP pide a Batet más “empeño”, sin entrar en detalles, y le reprocha que, al comienzo de la legislatura, permitiese a diputados de izquierda e independentistas que tomasen posesión introduciendo en sus promesas coletillas “contrarias al orden constitucional”. Rufián tercia: “Yo creo que Batet ha hecho una buena labor, pero ha llegado el momento de poner límites. La Mesa tiene que hacerse valer”. Y sugiere medidas como sanciones económicas a los diputados.

Los alborotos en la Cámara, con la consiguiente degradación de la imagen del Parlamento, han sido uno de los grandes quebraderos de cabeza para Batet en estos tres últimos años. “Se ha pasado horas y horas estudiando el reglamento para buscar fórmulas que le permitan frenar estos incidentes”, apuntan fuentes socialistas, “pero el reglamento es el que es”. Las sanciones económicas que propone Rufián, por ejemplo, no están contempladas actualmente en las normas internas de la Cámara. Para desmentir la supuesta lenidad que algunos atribuyen a Batet, en su equipo recuerdan la expulsión de Olona, una medida extrema que se ha tomado en contadas ocasiones después de 45 años de democracia parlamentaria. La presidenta está dolida por algunas de las críticas, señalan las mismas fuentes, sobre todo porque, de momento, ninguno de los grupos le ha presentado una propuesta concreta sobre qué medidas se pueden adoptar. “Y ella está dispuesta a escuchar”, añaden. Batet ha apelado a menudo al “autocontrol” de los diputados para no entrar a las provocaciones ni responder a los insultos, como hizo Montero al llamar a Vox “banda de fascistas”. En este punto, Pisarello discrepa: “El fascismo es un fenómeno histórico, es una definición casi técnica. Ellos también nos llaman a nosotros comunistas. Pero es muy diferente eso a que te tachen de asesino o terrorista”.