Galileo basó mucho de su trabajo en las teorías del astrónomo polaco Nicolás Copérnico.

Esa visión del cosmos siempre había sido controvertida porque parecía contradecir lo que decía la Biblia, pero la Iglesia no objetó mucho contra esa idea siempre y cuando, según los teólogos, se mantuviera como una descripción puramente matemática para facilitar los cálculos astronómicos.

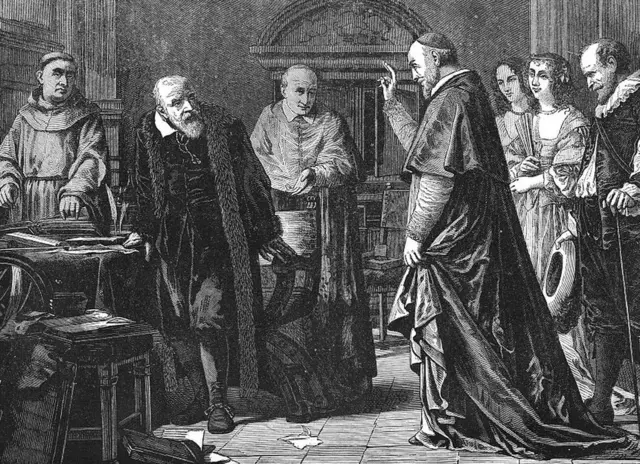

Al comienzo, la Iglesia pareció satisfecha con los descubrimientos de Galileo. Cuando el astrónomo fue a Roma en 1611, fue recibido calurosamente e incluso tuvo el exclusivo honor de tener una audiencia con el Papa.

Fueron algunos profesores en Roma, no los clérigos, quienes se disgustaron con estas teorías que contradecían el tradicional geocentrismo. Otros empezaron a sentir celos de toda la atención que estaba recibiendo. Galileo, quien nunca fue la persona más diplomática, tendía a burlarse de los que no opinaban como él.

La carta "perdida"

Uno de los pupilos preferidos de Galileo de nombre Castelli, a quien el científico ayudó a conseguir un cupo en la Universidad de Pisa, casi se metió en problemas por plantear la teoría copernicana frente a unos indignados nobles.

Ante esto, Galileo decidió escribirle una carta a su antiguo estudiante, exponiéndole sus propios pensamientos para que Castelli se pudiera defender.

Esa carta a Castelli, enviada en diciembre de 1613, es uno de los textos clave en el debate de cómo se relacionan la ciencia y la religión. Lo que finalmente pasó con esa carta apunta a un lado un poco más oscuro del famoso astrónomo.

Galileo, un católico devoto, escribió que la ciencia y la religión no tenían por qué entrar en conflicto porque la Biblia nunca estuvo destinada a ser un libro sobre filosofía natural que explicase cómo funciona el mundo.

"Las Sagradas Escrituras no pueden errar, pero sí sus intérpretes, especialmente si siempre se basan en el significado literal de las palabras", dijo en confidencia a su pupilo.

Explicó que tanto la ciencia como las Sagradas Escrituras son verdades y nunca se pueden contradecir. No obstante, es menester de los intérpretes de la Biblia encontrar el significado de las palabras que mantengan esas verdades en concordancia.

La teoría heliocéntrica de Galileo creó malestar entre algunos clérigos en Roma.

Esa parecería, hoy en día, una postura eminentemente sensata para alguien que cree en Dios y en la Biblia pero al tiempo también en el poder de la razón, la observación y las matemáticas para explicar el mundo físico. No obstante, esas palabras eran peligrosas pues eran algo así como decirle a los teólogos cómo debían hacer las cosas.

Desafortunadamente para Galileo, una copia de esa carta a Castelli llegó a las manos de las autoridades eclesiásticas de Roma que, tras examinarla con desaprobación, la enviaron a la Inquisición de Florencia.

Al saber de esto, Galileo le rogó a Castelli que le devolviera la carta original. Hizo una versión de esta que envió a su amigo Piero Dini, un clérigo en Roma, sugiriéndole que la copia que fue enviada a la Inquisición pudo haber sido alterada por sus enemigos para hacerlo quedar mal. Los acusó de "malvados", "ignorantes" y "fraudulentos".

Le aseguró a Dini que la versión que le había enviado contenía lo que realmente había querido decir. Pero ¿fue aquello verdad?

Muchas copias de la carta a Dini sobreviven, pero lo que los historiadores siempre han buscado es la carta original a Castelli para poder compararla.

Y se consideraba perdida... hasta que Salvatore Ricciardo la descubrió entre los documentos que analizaba en la Royal Society en Londres el año pasado.

Borrones, tachones y revisiones

La recién descubierta carta tenía muchos tachones, mostrando que Galileo había hecho muchas revisiones. Algunas alteran el texto original para suavizar su desafío a las autoridades religiosas.

Aquí se puede ver a Galileo preparando una versión nueva y más moderada de la carta para presentar como si fuera la original.

La nueva versión de la carta de Galileo.

La carta es una de las primeras defensas que se hacen de la libertad de la ciencia frente a la interferencia ideológica. La insistencia de Galileo de que a la ciencia se le debería permitir llegar a sus propias conclusiones sobre el mundo físico sin que sean restringidas ni proscritas por las Sagradas Escrituras es elocuente e importante.

Pero ¿cómo deberíamos tomas ese argumento sabiendo que sus palabras también estaban diseñadas para engañar?

Paula Findlen, historiadora de ciencia de la estadounidense Universidad de Stanford y experta en el mundo científico de la Italia renacentista, explicó a la BBC lo que Galileo intentaba comunicar en ese documento.

A su juicio, trató de argumentar lo que se conoce como libertas philosophandi, es decir, la libertad de pensar como filósofo sin tener que ser siempre interpretado a través del lente de la Fe.

"Es una idea que precede a Galileo pero que se vuelve cada vez más importante en su época", señala Findlen. "Parte de lo que pide es espacio para pensar y no ser inmediatamente juzgado con un estándar, cuando en realidad puede estar hablando de otra cosa".

Eso suena como un argumento importante y noble: libertad para que la ciencia pueda progresar.

Esa es una de las razones por las que Galileo es tan venerado hasta hoy día por muchos científicos, indica Findlen, Pero, por otro lado, con el descubrimiento de la carta original lo sorprendemos alterando su verdad y tratando de hacer pasar esa alteración como su pensamiento real.

Galileo realizó sus observaciones con el relativamente nuevo telescopio, considerado hoy rudimentario.

Fiendlen apunta a la ediciones que hizo en la carta original. "Tacha una y otra vez la palabra 'literal', el significado literal". Primero sostiene un argumento fuerte, pero luego se da cuenta del problema que le puede representar cuando eso llega ante los ojos de las autoridades en Roma, así que quiere "controlar el mensaje" y empieza a enviar versiones editadas alegando que esas son las "versiones correctas".

"Lo agarramos en el acto y eso nos hace dudar sobre su personalidad. ¿Era más un pragmatista queriendo salvar su propio pellejo?", se pregunta Findlen.

Pareciera que Galileo resulta no ser una persona tan noble. Pero su humanidad es un reflejo del mundo y la condición humana en general

"Hasta cierto punto refleja muy bien nuestro mundo actual de noticias falsas. ¿Qué versión de lo que nos llega es realmente la verdadera?", dice la académica.

Obstinación y juicio

Una de las intenciones de Galileo era evitar que el libro de Copérnico, con sus teorías sobre la revolución de los planetas y la Tierra al rededor del Sol, no fuera a parar en el Índice de libros prohibidos por la Inquisición.

No lo logró y él mismo también fue convocado a Roma, en 1615, donde el inquisidor Roberto Bellarmin le advierte en privado que no promueva, enseñe o abogue por el heliocentrismo.

Así que Galileo no es condenado entonces, pero si apartado del libro de Copérnico que era la base de su propio trabajo, lo cual retrasó sus investigaciones.

Galileo no pudo evitar que el trabajo heliocéntrico de Copérnico terminara en el Índice de Libros Prohibidos.

A pesar de eso, en 1632, Galileo publicó su gran obra en la que argumentó que la Tierra giraba alrededor de un Sol estático, como centro de todas las cosas.

La obra fue presentada en la forma de un diálogo entre tres personas imaginarias. Una de ellas, llamada Simplicio, es un viejo tonto que defiende el antiguo modelo geocéntrico del cosmos. Para muchos, el personaje era una caricatura del Papa.

Eso selló su suerte. En 1633 enfrentó un juicio de la Inquisición y fue forzado a retractarse de sus teorías. Terminó el resto de sus días en cárcel domiciliaria en su villa en Arcetri, cerca de Florencia.

Un conflicto reciente

El asunto de Galileo frecuentemente es visto como un ejemplo de cómo la ciencia y la religión están en guerra perpetua. Es decir, que la ciencia -como hizo Galileo- busca las verdades fundamentales que se puedan probar a través de la observación, mientras que la religión se aferra a afirmaciones improbables basadas en las escrituras. Y cuando entran en conflicto, la Iglesia se pone firme.

Pero eso no siempre fue así, según Mary Jane Rubenstein, profesora de religión en la Universidad Weselyan de Connecticut, EE.UU.

"La idea de que la religión es en realidad una opositora retrógrada, autoritaria e irracional de la ciencia realmente viene de finales del siglo XIX", le dijo a la BBC.

Dos libros, uno escrito por un estadounidense y otro por un británico, parecen estar planteando el argumento de que la ciencia y la religión han estado en conflicto desde siempre. Lo que realmente postulaban era la diferencia entre un protestantismo clásico secular y un supuesto "anti intelectualismo" católico.

"Realmente era la batalla entre el catolicismo y el protestantismo transferida a un conflicto entre lo secular y lo religioso", opinó la experta.

"Ciertamente "El origen de las especies" de Darwin creó una fisura entre la ciencia y la religión, pero había muchos sacerdotes, teólogos y pensadores cristianos que tenían opiniones muy diversas al respecto", agregó.

La verdadera división sucedió en los años 1920, en el sur de EE.UU., con el famoso Juicio de Scopes, en el que fundamentalistas buscaron prohibir que se enseñara la teoría de la evolución en las escuelas.

John Thomas Skopes fue enjuiciado en el estado de Tennessee, en 1925, por enseñar la teoría de la evolución en la escuela.

Rubenstein dice que ese es un punto de ignición. Hay muchos ejemplos donde la ciencia y la religión se apartan pero también se reconcilian, dependiendo de qué religión se esté hablando.

Están, por ejemplo, los conflictos entre los activistas nativos de Hawái que se oponen a la construcción de otro telescopio en uno de sus montes sagrados. "Ese es un conflicto entre religión y ciencia", indica. "Pero hay fantásticas consonancias y resonancias entre el budismo tibetano y la neurociencia y la mecánica cuántica".

Legado

El legado del conflicto de Galileo con la Iglesia se ve primordialmente en el fundamentalismo cristiano en EE.UU. con temas del cambio climático, aborto, tecnologías reproductivas, homosexualidad y cirugías para reasignación de género, aseguró Rubenstein.

En su opinión, esas ideologías conservadoras no tiene problemas en otras áreas de la ciencia moderna como la medicina, la exploración espacial o la ingeniería. "Nadie se está oponiendo a los teléfonos celulares. La mayoría del tiempo la ciencia y la religión se la están llevando bien", indica.

Galileo sigue siendo considerado uno de los más grandes científicos de la historia.

"Pienso que lo que Galileo decía no era tanto que la religión no tenga cartas en el asunto del mundo físico, sino que las Escrituras Sagradas no las tienen", sostiene Rubenstein.

Resalta que, en la carta a Castelli, Galileo dice que si las escrituras hubiesen querido hablarnos de la configuración de la naturaleza de los planetas, habrían mencionado a los planetas. Pero no lo hacen.

"Afortunadamente, Dios no nos da solo las escrituras, Dios también nos da la naturaleza para que la estudiemos como un libro... y para que a través del estudio de la naturaleza podamos aprender más sobre la constitución divina del universo".

Más allá de Einstein y Copérnico: por qué "las revoluciones científicas no existen y hay que rescatar del olvido a otras mentes brillantes"

Lo ingenioso de Galileo en su carta a Castelli es que, como científico religioso, "abordó astutamente la hermenéutica (interpretación bíblica), y eso es lo que hay que hacer", concluyó la profesora Rubenstein.

Galileo es ampliamente considerado uno de los más grandes científicos de la historia. Ayudó a fijar la idea que la ciencia debe ser puesta a prueba a través de observaciones, experimentos y medidas cuidadosas.

Estuvo en lo cierto en muchas cosas, desde la cosmología de Copérnico hasta otros temas de la física. Pero también se equivocó, y algunas veces sus afirmaciones eran mayores que su evidencia. La carta original a Castelli, que estuvo extraviada durante siglos, nos muestra ahora que no era ajeno a alterar los hechos.

Lo que nos enseña, por supuesto, es que Galileo no fue esa figura heroica construida para ilustrar una guerra entre la ciencia y la religión. Al fin y al cabo, era un ser humano: brillante y atrevido, ambicioso y astuto: la persona precisa para reajustar el universo y nuestro lugar en él.

>Las teorías de Galileo entraron en conflicto con la Iglesia católica y su juicio es considerado como el clásico enfrentamiento entre la ciencia y la religión.>Muchos historiadores y expertos escogen como el momento más emblemático de la guerra entre la religión y la ciencia o de la fe versus el intelecto, el enfrentamiento que el astrónomo, físico e ingeniero Galileo Galilei tuvo con la Iglesia Católica en el siglo XVII.

El gran científico italiano postuló que el Sol -y no la Tierra, como dice la Biblia- era el centro del Universo. En 1633 fue enjuiciado como hereje por la Inquisición, que le obligó a retractarse de sus ideas.

Galileo pasó el resto de sus días en prisión domiciliaria y es considerado por muchos casi como un mártir de la ciencia al enfrentarse a la implacable doctrina religiosa.

Por qué los primeros dibujos de la Luna de Galileo Galilei revelan una nueva era en la visión del universo

Sin embargo, esa impresión del resuelto y recto hombre ilustrado oprimido por una supersticiosa y recalcitrante institución religiosa está siendo desafiada por el descubrimiento, en agosto de 2018, de una carta escrita por el propio Galileo.

Salvatore Ricciardo, un estudiante italiano de post doctorado de la Universidad de Bergamo, se encontraba en la Royal Society en Londres investigando documentos escritos por Galileo cuando descubrió una carta "perdida" del famoso astrónomo que arroja una nueva perspectiva a cómo desafió realmente a la Iglesia.

Galileo pasó sus últimos años en prisión domiciliaria.

ta pone en duda la leyenda de un científico de principios comprometido con la razón y la verdad enfrentado a la ceguera y matonería de

una Iglesia aferrada a la superstición y las Sagradas Escrituras.

Mas bien, apuntaba a todo lo contrario.

Parece que Galileo era un personaje un tanto escurridizo, obstinado y tendente a una vanidad que le metió en problemas. La carta también pone en entredicho la idea generalizada de una eterna guerra entre la ciencia y la religión.

Por ello, parece que hay cuestiones de personalidad y contexto que plantean una situación mucho más complicada. Veamos por qué.

La nueva cosmovisión

En 1610, Galileo publicó su libro "El Mensajero Celestial" con observaciones que desafiaron la cosmovisión tradicional mantenida por la Iglesia católica de que todos los cuerpos celestiales giraban en torno a la Tierra, conocida como geocentrismo.

La propuesta de Galileo apuntaba a que era el Sol -y no la Tierra- el que se encontraba en el centro del universo y que los planetas y las estrellas giraban en torno a él. La teoría, conocida hoy como heliocentrismo, había sido propuesta casi 100 años antes por el astrónomo polaco Nicolás Copérnico.