Podría parecer contradictorio, pero la positividad puede ser tóxica.

Ya lo decía el escritor estadounidense Mark Manson en su superventas The subtle art of not giving a f*ck ("El sutil arte de que (casi todo) te importe una mierda / un carajo", 2018): "Cualquier intento de escapar de lo negativo -evitarlo, sofocarlo o silenciarlo- fracasa. Evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento. La negación del fracaso es un fracaso".

En eso consiste precisamente la positividad tóxica o el positivismo extremo: en imponernos una actitud falsamente positiva, sobregeneralizando un estado feliz y optimista sea cual sea la situación, silenciando nuestras emociones "negativas".

El psicólogo sanitario Antonio Rodellar, especialista en trastornos de ansiedad e hipnosis clínica, prefiere hablar de emociones desreguladas.

"La paleta de colores emocional abarca emociones desreguladas, como la tristeza, la frustración, la rabia, la ansiedad o la envidia. No podemos obviar que, como seres humanos, tenemos ese rango de emociones que tienen una utilidad y que nos dan información sobre qué sucede en nuestro entorno y en nuestro cuerpo. No podemos ignorarlas", le explica a BBC Mundo.

Para la terapeuta y psicóloga británica Sally Baker, autora de The getting of resilience from the inside out ("Resiliencia de dentro hacia afuera", 2019) "el problema de la positividad tóxica es que es una negación de todos los aspectos emocionales que sentimos ante cualquier situación que nos plantee un desafío".

Aceptar todas tus emociones te permitirá ser más resiliente, dice la terapeuta Sally Baker.

"Es deshonesto hacia quienes somos permitirnos únicamente expresiones positivas", dice Baker. "Negar constantemente todo lo 'negativo' que sentimos en situaciones difíciles es agotador y no nos permite crear resiliencia [la capacidad de adaptarnos a situaciones adversas]".

"Nos aísla de nosotros mismos, de nuestras auténticas emociones. Nos escondemos detrás de la positividad para mantener a otras personas lejos de una imagen que nos muestra imperfectos".

Psicología positiva vs. positividad tóxica

Para entender la positividad tóxica primero debemos diferenciarla de la psicología positiva, un concepto que parece similar pero es distinto.

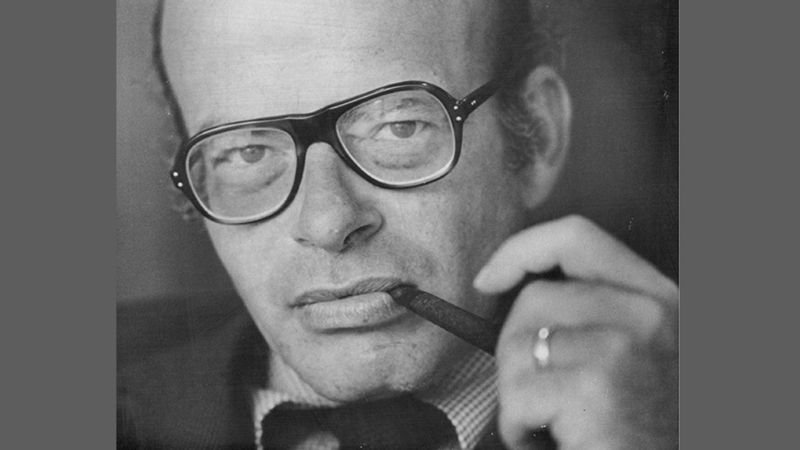

"La psicología positiva se popularizó a través del psicólogo Martin Seligman, quien trabajó mucho con temas de depresión y dio un prisma diferente para abordar diferentes problemas, situaciones o patologías", explica Rodellar.

Fue en los 90 cuando Seligman, entonces presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA), dijo en una conferencia que la psicología necesitaba dar un nuevo paso para estudiar desde un punto de vista científico todo aquello que le hace feliz al ser humano.

En su famoso libro The optimistic child ("Niños optimistas, 1995), el psicólogo estadounidense explicó que el pesimista no nace, sino que se hace; que "aprendemos a ser pesimistas" por circunstancias de la vida. Sin embargo, también decía que podemos combatir ese pesimismo y transformar nuestros pensamientos negativos en otros más positivos.

¡De acuerdo! Entonces, si me siento triste tan solo tengo que concentrarme en estar feliz... No exactamente. De hecho, es probable que al hacerlo caigas en la trampa de la positividad tóxica porque para trabajar en las emociones negativas no puedes ignorarlas, debes primero aceptarlas.

La clave consiste en no llevar el positivismo al extremo.

A veces, está bien no estar bien.

"El concepto de psicología positiva se ha distorsionado un poco con el paso del tiempo", dice Rodellar. "Enfocarse en los aspectos positivos de las diferentes situaciones que van ocurriendo en la vida puede ser terapéutico y constructivo. El problema es que llevado al extremo puede generar una baja capacidad de afrontar situaciones negativas".

"La psicología positiva aplicada correctamente es una práctica muy útil, pero de forma indiscriminada genera una visión muy parcial de la realidad y una sensación de indefensión. Negar las situaciones dolorosas y dañinas de la vida es como ver la realidad con solo un ojo", añade el psicólogo.

7 signos para detectar la positividad tóxica

Ocultas o enmascaras tus verdaderos sentimientos

Tratas de "seguir adelante" ignorando o descartando una o varias emociones

Te sientes culpable por sentir lo que sientes

Minimizas las experiencias de otras personas con citas o declaraciones que te hacen sentir bien

Tratar de darle otra perspectiva (por ejemplo, "podría ser peor") en lugar de validar tu experiencia emocional

Avergüenzas o castigas a otros por expresar frustración o cualquier otra cosa que no sea positividad

Ignoras las cosas que te molestan con un "es lo que es".

Fuentes: Samara Quintero (especialista en trauma e hipnoterapia, desarrollo personal) / Jamie Long (especialista en trastornos alimentarios, ansiedad, depresión y relaciones)

¿Cómo nos afecta?

Bloquear o ignorar las emociones "negativas" puede tener consecuencias en la salud.

"Todas las emociones que reprimimos se somatizan, se expresan a través del cuerpo, muchas veces en forma de enfermedad. Cuando negamos una emoción, encontrará una manera alternativa de expresarse", dice Rodellar.

Baker está de acuerdo: "Reprimir las emociones afecta a tu salud. Si escondes tus dificultades mentales tras una fachada de positividad tóxica, éstas serán reflejadas de formas alternativas en tu cuerpo, desde problemas en la piel hasta síndrome del intestino irritable", le explica a BBC Mundo.

"Cuando ignoramos nuestras emociones negativas, nuestro cuerpo les sube el volumen para llamar nuestra atención sobre ese problema. Reprimir las emociones nos agota mental y físicamente. No es saludable y no es sostenible a largo plazo", dice la terapeuta.

Una segunda consecuencia, dice Rodellar, es que "cuando nos enfocarnos sólo en las emociones positivas, obtenemos una versión más ingenua o infantil de situaciones que nos pueden ocurrir en la vida, de tal manera que nos volvemos más vulnerables ante momentos difíciles".

¿Eres honesto/a con tus emociones?

Teresa Gutiérrez, psicopedagoga y experta en neuropsicología, considera que "el positivismo tóxico tiene consecuencias psicológicas y psiquiátricas más graves que una depresión".

"Se desvirtualiza el mundo emocional y puede llevar a vivir una vida irreal que daña nuestra salud mental. Tanto positivismo no es positivo para nadie. Si no hay frustración y fracaso, no aprendemos a desarrollarnos en nuestras vidas", le dice a BBC Mundo.

"Está bien no estar bien"

¿Está de moda el positivismo tóxico? Baker cree que sí y lo atribuye a las redes sociales, "que nos obligan a comparar nuestra vida con las vidas perfectas que vemos por internet".

"Hay una tendencia constante en las redes sociales a mostrarnos perfectos que resulta agotadora y que no es real".

"Si hubiera más honestidad en cuanto a las vulnerabilidades, nos sentiríamos más libres a la hora de experimentar todo tipo de emociones. Somos humanos y debemos permitirnos sentir todo el espectro de emociones. Está bien no estar bien. No podemos ser positivos todo el tiempo".

Gutiérrez cree que ha habido un aumento al positivismo tóxico "en estos últimos años", pero sobre todo durante la pandemia.

"Estamos viviendo en una época atípica y extraña donde muchas personas están sufriendo mucho. La ansiedad, la incertidumbre, la frustración, el miedo... son sentimientos comunes. Sin embargo, hay un exceso de positivismo tóxico que es peligroso", dice la psicoterapeuta.

"Todo va a salir bien" no siempre es la respuesta más reconfortante.

Rodellar observa "una cierta tendencia al bienestar rápido, a querer sentirnos bien de manera inmediata, como un derecho natural".

"Está muy bien pensar que todo va a salir bien, pero eso no significa que todo el proceso para que ocurra tenga que ser placentero. Es más realista decir 'esto también pasará' cuando estamos en un momento de bloqueo", dice el psicólogo.

"Todas las emociones son como olas: van cogiendo intensidad y después van bajando y se convierten en espuma, hasta que poco a poco desaparecen. El problema es cuando no queremos sentirlas porque nos volvemos más dóciles ante una próxima 'ola'".

Validar en lugar de ignorar

Los psicólogos consultados por BBC Mundo están de acuerdo en que lo idóneo -en términos generales- es aceptar todas las emociones, en lugar de suprimir aquellas nos hacen sentir mal.

La presión a sentirnos siempre bien puede ser fuerte, pero bloquear la tristeza no ayuda.

No se trata de no ser positivos, sino de validar cómo nos sentimos en cada momento incluso cuando no estamos bien.

"Ser más honestos, más auténticos, no tener miedo a expresar que nos sentimos tristes, deprimidos o con ansiedad. Reconocer que nos sentimos mal y saber que eso pasará. Experimentar esas emociones y aprender de ellas para ser más resilientes", explica Baker, quien aclara que estos consejos excluyen a personas con depresión clínica (un trastorno grave que, de hecho, suele empeorar si no se trata).

Stephanie Preston, profesora de Psicología en la Universidad de Michigan, EE.UU., cree que la mejor forma de validar las emociones es "simplemente escuchándolas".

"Cuando alguien te comparta sentimientos negativos, en lugar de apresurarte a hacer que esa persona se sienta mejor o piense de manera más positiva ("Todo estará bien ..." [y cambias de tema]), intenta tomarte un segundo para reflexionar sobre su malestar o su miedo y haz todo lo posible por escuchar", aconseja la especialista.

"Ya resulta bastante aislante estar en un lugar emocionalmente difícil; cuando la gente trata de silenciar esas emociones, especialmente amigos y familiares, duele mucho. Escuchar a alguien que sufre puede marcar una gran diferencia en sus vidas".

La académica señala que hay estudios que dicen que ese altruismo beneficia e influencia positivamente a nuestra propia salud.

Escuchar es a menudo más importante que tratar de animar con mensajes positivos.

Y si eres tú quien se siente mal, "lo más importante es hacer un ejercicio de consciencia", propone Rodellar.

"Ser consciente de cuál es la situación y la emoción que estás viviendo. No negar que hay algo malo que está ocurriendo, no mirar para otro lado, pero tampoco quedarte estancado en esa emoción negativa".

"Las emociones son información que tenemos que leer y entender para poder aplicar después una perspectiva constructiva y ver qué aprendizajes podemos extraer y cómo podemos generar un cambio a futuro".

¿Cómo aplicar esto en la práctica? Veamos algunos ejemplos:

"Tenemos que responsabilizarnos de nuestra propia felicidad desde la psicología constructiva", apunta Rodellar.

"Está bien mirar el vaso medio lleno, pero aceptando que se pueden dar situaciones en las que el vaso esté medio vacío y, a partir de ahí, responsabilizarnos en cómo construimos nuestra vida".

Para Baker, lo que debemos recordar es que "todas nuestras emociones son auténticas y reales, y todas ellas son válidas".

"La psicología positiva se popularizó a través del psicólogo Martin Seligman, quien trabajó mucho con temas de depresión y dio un prisma diferente para abordar diferentes problemas, situaciones o patologías", explica Rodellar.

Fue en los 90 cuando Seligman, entonces presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA), dijo en una conferencia que la psicología necesitaba dar un nuevo paso para estudiar desde un punto de vista científico todo aquello que le hace feliz al ser humano.

En su famoso libro The optimistic child ("Niños optimistas, 1995), el psicólogo estadounidense explicó que el pesimista no nace, sino que se hace; que "aprendemos a ser pesimistas" por circunstancias de la vida. Sin embargo, también decía que podemos combatir ese pesimismo y transformar nuestros pensamientos negativos en otros más positivos.

¡De acuerdo! Entonces, si me siento triste tan solo tengo que concentrarme en estar feliz... No exactamente. De hecho, es probable que al hacerlo caigas en la trampa de la positividad tóxica porque para trabajar en las emociones negativas no puedes ignorarlas, debes primero aceptarlas.

La clave consiste en no llevar el positivismo al extremo.

A veces, está bien no estar bien.

"El concepto de psicología positiva se ha distorsionado un poco con el paso del tiempo", dice Rodellar. "Enfocarse en los aspectos positivos de las diferentes situaciones que van ocurriendo en la vida puede ser terapéutico y constructivo. El problema es que llevado al extremo puede generar una baja capacidad de afrontar situaciones negativas".

"La psicología positiva aplicada correctamente es una práctica muy útil, pero de forma indiscriminada genera una visión muy parcial de la realidad y una sensación de indefensión. Negar las situaciones dolorosas y dañinas de la vida es como ver la realidad con solo un ojo", añade el psicólogo.

7 signos para detectar la positividad tóxica

Ocultas o enmascaras tus verdaderos sentimientos

Tratas de "seguir adelante" ignorando o descartando una o varias emociones

Te sientes culpable por sentir lo que sientes

Minimizas las experiencias de otras personas con citas o declaraciones que te hacen sentir bien

Tratar de darle otra perspectiva (por ejemplo, "podría ser peor") en lugar de validar tu experiencia emocional

Avergüenzas o castigas a otros por expresar frustración o cualquier otra cosa que no sea positividad

Ignoras las cosas que te molestan con un "es lo que es".

Fuentes: Samara Quintero (especialista en trauma e hipnoterapia, desarrollo personal) / Jamie Long (especialista en trastornos alimentarios, ansiedad, depresión y relaciones)

¿Cómo nos afecta?

Bloquear o ignorar las emociones "negativas" puede tener consecuencias en la salud.

"Todas las emociones que reprimimos se somatizan, se expresan a través del cuerpo, muchas veces en forma de enfermedad. Cuando negamos una emoción, encontrará una manera alternativa de expresarse", dice Rodellar.

Baker está de acuerdo: "Reprimir las emociones afecta a tu salud. Si escondes tus dificultades mentales tras una fachada de positividad tóxica, éstas serán reflejadas de formas alternativas en tu cuerpo, desde problemas en la piel hasta síndrome del intestino irritable", le explica a BBC Mundo.

"Cuando ignoramos nuestras emociones negativas, nuestro cuerpo les sube el volumen para llamar nuestra atención sobre ese problema. Reprimir las emociones nos agota mental y físicamente. No es saludable y no es sostenible a largo plazo", dice la terapeuta.

Una segunda consecuencia, dice Rodellar, es que "cuando nos enfocarnos sólo en las emociones positivas, obtenemos una versión más ingenua o infantil de situaciones que nos pueden ocurrir en la vida, de tal manera que nos volvemos más vulnerables ante momentos difíciles".

¿Eres honesto/a con tus emociones?

Teresa Gutiérrez, psicopedagoga y experta en neuropsicología, considera que "el positivismo tóxico tiene consecuencias psicológicas y psiquiátricas más graves que una depresión".

"Se desvirtualiza el mundo emocional y puede llevar a vivir una vida irreal que daña nuestra salud mental. Tanto positivismo no es positivo para nadie. Si no hay frustración y fracaso, no aprendemos a desarrollarnos en nuestras vidas", le dice a BBC Mundo.

"Está bien no estar bien"

¿Está de moda el positivismo tóxico? Baker cree que sí y lo atribuye a las redes sociales, "que nos obligan a comparar nuestra vida con las vidas perfectas que vemos por internet".

"Hay una tendencia constante en las redes sociales a mostrarnos perfectos que resulta agotadora y que no es real".

"Si hubiera más honestidad en cuanto a las vulnerabilidades, nos sentiríamos más libres a la hora de experimentar todo tipo de emociones. Somos humanos y debemos permitirnos sentir todo el espectro de emociones. Está bien no estar bien. No podemos ser positivos todo el tiempo".

Gutiérrez cree que ha habido un aumento al positivismo tóxico "en estos últimos años", pero sobre todo durante la pandemia.

"Estamos viviendo en una época atípica y extraña donde muchas personas están sufriendo mucho. La ansiedad, la incertidumbre, la frustración, el miedo... son sentimientos comunes. Sin embargo, hay un exceso de positivismo tóxico que es peligroso", dice la psicoterapeuta.

"Todo va a salir bien" no siempre es la respuesta más reconfortante.

Rodellar observa "una cierta tendencia al bienestar rápido, a querer sentirnos bien de manera inmediata, como un derecho natural".

"Está muy bien pensar que todo va a salir bien, pero eso no significa que todo el proceso para que ocurra tenga que ser placentero. Es más realista decir 'esto también pasará' cuando estamos en un momento de bloqueo", dice el psicólogo.

"Todas las emociones son como olas: van cogiendo intensidad y después van bajando y se convierten en espuma, hasta que poco a poco desaparecen. El problema es cuando no queremos sentirlas porque nos volvemos más dóciles ante una próxima 'ola'".

Validar en lugar de ignorar

Los psicólogos consultados por BBC Mundo están de acuerdo en que lo idóneo -en términos generales- es aceptar todas las emociones, en lugar de suprimir aquellas nos hacen sentir mal.

La presión a sentirnos siempre bien puede ser fuerte, pero bloquear la tristeza no ayuda.

No se trata de no ser positivos, sino de validar cómo nos sentimos en cada momento incluso cuando no estamos bien.

"Ser más honestos, más auténticos, no tener miedo a expresar que nos sentimos tristes, deprimidos o con ansiedad. Reconocer que nos sentimos mal y saber que eso pasará. Experimentar esas emociones y aprender de ellas para ser más resilientes", explica Baker, quien aclara que estos consejos excluyen a personas con depresión clínica (un trastorno grave que, de hecho, suele empeorar si no se trata).

Qué es la "depresión sonriente" y por qué es más peligrosa que los otros tipos

Stephanie Preston, profesora de Psicología en la Universidad de Michigan, EE.UU., cree que la mejor forma de validar las emociones es "simplemente escuchándolas".

"Cuando alguien te comparta sentimientos negativos, en lugar de apresurarte a hacer que esa persona se sienta mejor o piense de manera más positiva ("Todo estará bien ..." [y cambias de tema]), intenta tomarte un segundo para reflexionar sobre su malestar o su miedo y haz todo lo posible por escuchar", aconseja la especialista.

"Ya resulta bastante aislante estar en un lugar emocionalmente difícil; cuando la gente trata de silenciar esas emociones, especialmente amigos y familiares, duele mucho. Escuchar a alguien que sufre puede marcar una gran diferencia en sus vidas".

La académica señala que hay estudios que dicen que ese altruismo beneficia e influencia positivamente a nuestra propia salud.

Escuchar es a menudo más importante que tratar de animar con mensajes positivos.

Y si eres tú quien se siente mal, "lo más importante es hacer un ejercicio de consciencia", propone Rodellar.

"Ser consciente de cuál es la situación y la emoción que estás viviendo. No negar que hay algo malo que está ocurriendo, no mirar para otro lado, pero tampoco quedarte estancado en esa emoción negativa".

"Las emociones son información que tenemos que leer y entender para poder aplicar después una perspectiva constructiva y ver qué aprendizajes podemos extraer y cómo podemos generar un cambio a futuro".

¿Cómo aplicar esto en la práctica? Veamos algunos ejemplos:

"Tenemos que responsabilizarnos de nuestra propia felicidad desde la psicología constructiva", apunta Rodellar.

"Está bien mirar el vaso medio lleno, pero aceptando que se pueden dar situaciones en las que el vaso esté medio vacío y, a partir de ahí, responsabilizarnos en cómo construimos nuestra vida".

Para Baker, lo que debemos recordar es que "todas nuestras emociones son auténticas y reales, y todas ellas son válidas".

_______________________________________________________________________________

Este no es un artículo médico. Para síntomas, preguntas o asesoría médica visita a tu doctor o a un especialista en psicología. La salud mental es importante.